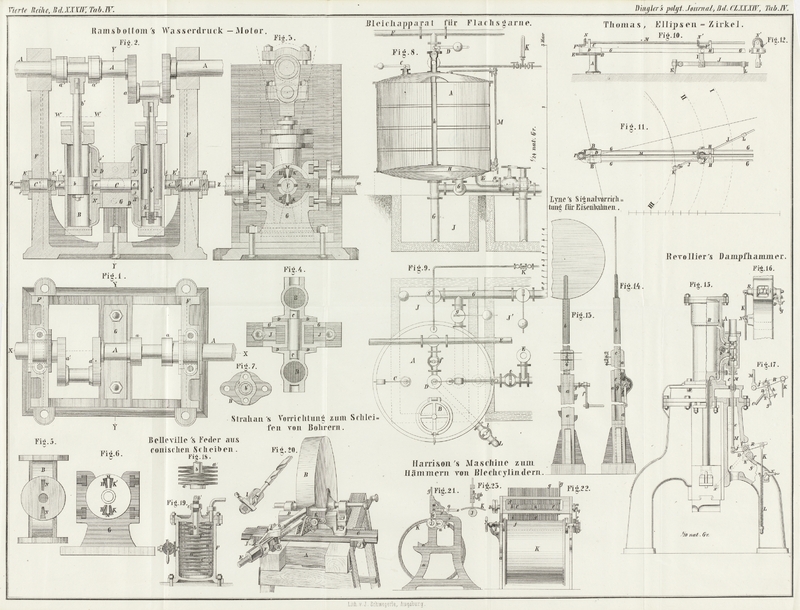

| Titel: | Maschine zum Hämmern von Blechcylindern. |

| Fundstelle: | Band 184, Jahrgang 1867, Nr. XLVI., S. 234 |

| Download: | XML |

XLVI.

Maschine zum Hämmern von

Blechcylindern.

Aus dem Mechanics' Magazine, Februar 1867, S.

101.

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Maschine zum Hämmern von Blechcylindern.

Die Ingenieure J.

Harrison und Söhne in Blackbury liehen sich in der letzten Zeit eine

Maschine patentiren, welche sich besonders für die Herstellung kupferner, eiserner

und anderer Blechcylinder für Schlicht- und Trockenmaschinen eignet. Sie

besteht in einer selbstthätigen Vorrichtung zum Geraderichten der Oberflächen von

Blechcylindern.

Die zu bearbeitenden Cylinder werden auf eine gußeiserne Walze geschoben, über

welcher eine Anzahl Hämmer angebracht ist, die in ähnlicher Weise wie die Stempel

eines Pochwerkes durch eine Daumenwelle in Wirksamkeit gesetzt werden. Die Hämmer

fallen bei der Umdrehung der Welle, und die Kraft ihres Schlages kann durch die

Veränderung der Lage der Welle gegen die Hämmer, oder durch Versetzen der an den

einzelnen Stempeln angebrachten Däumlinge regulirt werden. Wenn der Cylinder in einer Lage

genügend gehämmert ist, kann er durch eine Schraube seitwärts bewegt werden, um

andere Stellen seines Umfanges unter die Hämmer zu bringen. Es wird durch Anwendung

dieses Verfahrens eine bedeutende Ersparniß von Handarbeit erzielt und eine bessere

Arbeit geliefert.

Fig. 21 zeigt

den Apparat in der Seitenansicht; Fig. 22 ist eine

Vorderansicht desselben und Fig. 23 zeigt die

Hämmervorrichtung im Durchschnitt.

a, a sind die Wangen, welche in einer für den längsten

darauf zu hämmernden Cylinder berechneten Entfernung befestigt sind. b ist die Daumenwelle, welche sich in Lagern in den

Wangen a, a bewegt. An einer Seite dieser Welle sind die

Riemscheibe d und der Leerlauf c angebracht. Um die Daumenwelle b sind in

spiralförmiger Windung die Daumen e (Fig. 23) befestigt,

welche durch ihre Wirkung auf die Däumlinge f, die

Hämmer g in Bewegung setzen. Um die Schläge dieser

Hämmer mit beliebiger Kraft ausüben zu können, sind dieselben bei h (Fig. 22) mit Schlitzen

versehen, in welchen die Däumlinge f gehoben oder

gesenkt und an einer beliebigen Stelle festgestellt werden können. Je höher die

Däumlinge in den Schlitzen gehoben werden, desto schwächer wird der Schlag des

Hammers seyn, und wenn ein Theil der Hämmer gar nicht arbeiten soll, so können diese

durch Emporheben außer Thätigkeit, und mittelst in die Löcher i geschobener Nägel in dieser Stellung festgehalten werden.

j ist eine eiserne Walze, auf welcher der zu hämmernde

Cylinder K während der Bearbeitung ruht. Auf diese Walze

werden zwei Scheiben l, l gesteckt, welche zu beiden

Seiten an den Rand des zu bearbeitenden Cylinders angeschoben und hier durch

Stellschrauben festgehalten werden. Der Cylinder muß während des Hämmerns

vor- und rückwärts bewegt werden können, und ebenso ist eine Anordnung

nöthig, um ihn in der Richtung seiner Achse zu bewegen. Die erste dieser Bewegungen

bewerkstelligt die Maschine in folgender Weise: An dem einen Ende der Daumenwelle

b befindet sich ein Rad mit einer excentrischen

Nuth, in welcher die, an dem einen Arme des um p

drehbaren Hebels o angebrachte Frictionsrolle n sitzt. Der andere Arm des Hebels o ist mit einem Schlitze versehen. In diesem Schlitz

kann der an dem oberen Ende der Stange p befindliche

Stift q beliebig verschoben werden. Das untere Ende der

Stange p trägt auf einem Stift den Hebel S, dessen Drehpunkt sich an der Wange a befindet. Auf diesem Hebel S sitzt auf einem Bolzen der Einfaller t.

Dieser setzt durch die Bewegung des Hebels o das

Steigrad u in Bewegung. Mit diesem Steigrad ist,

eingreifend in seine

Zähne, das auf der Walze j sitzende Vorgelegrad v' fest verbunden. Wenn also die Daumenwelle b sich dreht, so wird die Bewegung durch den eben

erwähnten Mechanismus auf die Walze j

fortgepflanztfortgeflanzt. Der Schlitz in dem Hebel o hat den Zweck,

diese Bewegung nach Bedürfniß reguliren zu können.

Die Bewegung des Cylinders K in der Richtung seiner

Achse, wird in folgender Weise bewerkstelligt. An der Außenseite des Ständers a ist ein Träger w

befestigt, welcher der Mutter w' zur Stütze dient (Fig. 22). In

dieser Mutter sitzt eine Schraube I, die an ihren:

äußeren Ende ein Rad y trägt, welches dazu dient, die

Schraube in Bewegung zu setzen. Das andere Ende dieser Schraube paßt in das

durchbohrte Ende der Walze j. Um die Walze mit Hülfe

dieser Schraube in Bewegung setzen zu können, ist in letzterer eine Nuth eingedreht,

in welche ein Stift Z paßt, der durch ein in die Walze

gebohrtes Loch geschoben, letztere mit der Schraube I

verbindet. Wenn nun die Schraube durch das Rad y gedreht

wird, so wird die Walze j und mit ihr der Cylinder K in der gewünschten Richtung hin- und herbewegt

werden können.

Die Daumen e sind so an der Welle b angebracht, daß bei einer bestimmten Stellung, in welcher der Hebel o die Fortbewegung des Cylinders K bewirkt, kein Hammer auf dem Blechcylinder aufliegt. Wenn der Cylinder

fertig gehämmert ist, so wird der während der Operation auf der Riemscheibe d laufende Treibriemen auf den Leerlauf c gerückt und der Stift Z

aus der Walze j entfernt, worauf die Schraube I soweit zurückgedreht wird, bis ihr eines Ende aus dem

Loch in der Walze j herausgezogen ist. Diese Walze wird

darauf aus ihren Lagern gehoben, und auf dem Gestelle a

bei a' niedergelegt, welche Stelle zu diesem Zwecke

etwas ausgehöhlt ist; sie wird darauf aus dem fertigen Cylinder herausgezogen,

worauf die Maschine sofort zur Aufnahme eines neuen Cylinders bereit ist.

Tafeln