| Titel: | Dampfhammer-Steuerung mit entlastetem Muschel-Schieber; von W. Meyer. |

| Autor: | W. Meyer |

| Fundstelle: | Band 184, Jahrgang 1867, Nr. LV., S. 287 |

| Download: | XML |

LV.

Dampfhammer-Steuerung mit entlastetem

Muschel-Schieber; von W.

Meyer.

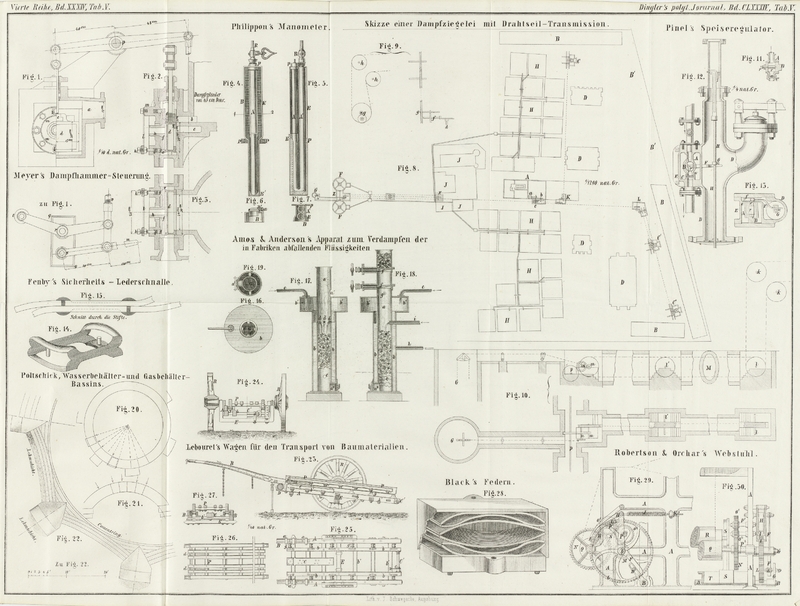

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Meyer's Dampfhammer-Steuerung.

Bei großen Dampfmaschinen wird die in der Anordnung immer sehr einfache und leicht

herzustellende Steuerung mit dem flachen oder Muschelschieber häufig deßhalb nicht

angewandt, weil die Bewegung des Schiebers zu viel Arbeit erfordert, welche der

Nutzwirkung verloren geht. Die verschiedenen Methoden der Schieberentlastung bieten

in der Regel nicht genügenden oder doch, namentlich bei ganz im Schieberkasten

liegenden Anordnungen, nicht genügend zuverlässigen Schutz. Insbesondere gilt das

Gesagte von den Dampfhämmern, bei denen die Steuerung von Hand bewegt werden soll.

Bei diesen ist in neuerer Zeit häufig der völlig entlastete Drehschieber oder Wilson'sche Hahn angewandt. Derselbe hat einen

wesentlichen Uebelstand: Durch die Einwirkung der Wärme auf Kern und Mantel und die

verschiedene Erwärmung beider tritt, namentlich beim frischen Dampfeinlassen, leicht

ein Klemmen oder Schwergehen des Hahnes ein, selbst in dem Falle, wo Mantel und Kern

aus demselben Metalle hergestellt sind. Stellt man den Hahn nun so, daß ein solches

Schwergehen nicht eintritt, so pflegt derselbe dann nach längerem Gange des Hammers

nicht gut dicht zu halten.

Die in den Figuren

1, 2

und 3

dargestellte Entlastung eines flachen Schiebers gewährt den Vortheil des

Drehschiebers, nämlich vollständige Entlastung ohne den oben bemerkten

Nachtheil.

Im Voraus sey bemerkt, daß sich die Anordnung in der Praxis bei einem Dampfhammer

vollkommen bewährt hat.

Die Fläche des Schiebers beträgt

20 × 30 = 600 Quadratcentimeter.

Der Dampfdruck sey 4 Kil. per Qdrtcentim., der

Reibungscoefficient = 0,1, so ist die nöthige Kraft zur Bewegung eines unentlasteten

Schiebers

= 600 . 4 . 0,1 Kil. = 240 Kil.

Die Hand des Steuernden macht einen etwa 6 mal größeren Weg als der Schieber.

Reibungen in der Stopfbüchse etc. abgerechnet, würde der Mann am Hebel also noch

einen Druck von 40 Kil. ausüben müssen. Der entlastete Schieber ließ sich leicht am

Hebel mit einer Hand bewegen, mit vielleicht einem Druck von 7 bis höchstens 10

Kil.

In Fig. 1 zeigt

a das Dampfeinströmungsrohr, vor welchem sich ein

Absperrventil befindet. b in Fig. 2 ist der

Einströmungscanal in den Cylinder, c der

Ausströmungscanal für den verbrauchten Dampf. Der Schieber ist in der tiefsten

Stellung gezeichnet, der Einströmungscanal ganz geöffnet. Der Schieber d ist von Metall und durch ein Gleitstück e lose mit der Schieberstange verbunden.

Der Schieber gleitet mit seiner Rückfeite auf der viereckigen Gußplatte f, welche einen runden Ring g trägt, der in die Nuth des Deckels eingeschliffen ist, und ein Rohr h, welches durch ein Loch des Deckels in's Freie geht.

Kleine Vorsprünge x verhindern eine Verdrehung der

Platte f. i ist ein Ring aus Schmiedeeisen. Zwischen i und g befindet sich eine

Lage Hanfpackung. Die vier Druckschrauben k, welche auf

den Ring i wirken, gehen mit Gewinde durch einen als

Feder wirkenden Stahlring l, der jedesmal zwischen zwei

Schrauben k auf einem runden Vorsprunge m des Deckels befestigt ist. Man kann somit die

Entlastungsplatte f von Außen derart reguliren, daß man,

ohne überflüssigen Druck und damit Reibung zu bekommen, die Schieberflächen dicht

erhält, wobei die Feder l einen elastischen Druck

ausübt, somit ein Klemmen des Schiebers nicht eintreten kann. Die Hubbegrenzung des

Schiebers findet an den Wänden des Schieberkastens statt, nach unten durch einen am

Schieber angegossenen Ansatz, nach oben durch das Gleitstück e. Das Rohr h dient dazu, jeden Fehler im

Inneren sofort erkennen zu lassen. Hält der Schieber nicht dicht auf der Platte f, so wird aus dem Rohre h

der Dampf ausströmen; hält hingegen der Ring g undicht,

so strömt der Dampf aus dem ringförmigen Loch um h

aus. (Um dieß genauer

beobachten zu können, könnte man noch das Rohr h durch

einen Schraubenpfropf verschließbar herstellen.) Ein Dampfdruck kann sich weder auf

der Rückseite des Schiebers, noch auf der Rückseite der Platte f bilden, wie dieß mitunter bei fehlerhaften Anordnungen

angetroffen wird.

Was die Hebelsteuerung anbetrifft, so ist p eine feste

Drehachse, q eine am Hammerständer befestigte Platte,

welche die festen Drehpunkte r und s trägt. t ist eine Rolle,

zur Umsteuerung durch den Hammerbär selbst dienend; u

endlich der Handsteuerungshebel. Mit dem Schraubengewinde bei v wird die genaue Einstellung der Rolle t

erzielt.

Wie ersichtlich, kann der im Schieberkasten befindliche Dampf durchaus keinen

einseitigen Druck auf den Schieber ausüben.

Will man annehmen, daß an den Berührungsstellen des Schiebers mit der Schieberfläche

und der Platte f kein Luft- oder Dampfdruck

stattfindet, sondern nur der durch die Schrauben k

erzeugte, so ist allerdings der durch das Rohr h auf die

Rückseite des Schiebers wirkende Druck größer als der von c aus wirkende, gleiche Spannung auf beiden Seiten vorausgesetzt.

Einestheils ist aber der in c wirkende Druck wohl immer

um ein Geringes größer als der Luftdruck, anderntheils aber findet in dem Falle, daß

der Lappen y des Schiebers die Oeffnung b theilweise überdeckt beim langsamen Aufheben des

Hammers, oder ganz überdeckt beim Schweben des Hammers, ein dem obigen

entgegengesetzt wirkender Druck auf den Schieber statt. Die Verhältnisse der Platte

f sind derart gewählt, daß der auf dieselbe wirkende

Dampfdruck sie ganz schwach gegen den Deckel zu drückt. Es ist für den Druck gegen

den Schieberkastendeckel zu, die dem Dampf dargebotene Fläche = (30 × 30

– 30 × 20) Quadratcentimeter, und in entgegengesetzter Richtung:

(30 × 30 – 28²π/4) Quadratcentimeter.

Die obige Schieberentlastung für Dampfmaschinen anzuwenden, bei denen der Schieber

durch die Maschine bewegt wird, würde wohl, da es in diesem Falle leicht möglich

ist, die Schrauben k unvernünftig fest anzuziehen, nur

für den Fall eines sehr zuverlässigen Maschinenwärters anzurathen seyn.

Tafeln