| Titel: | Ueber die Benutzung der bei der Strohpapier-Fabrication abfallenden alkalischen Flüssigkeiten und einen zu diesem Zwecke dienenden Ofen; von E. C. Amos und W. Anderson. |

| Fundstelle: | Band 184, Jahrgang 1867, Nr. LXVI., S. 308 |

| Download: | XML |

LXVI.

Ueber die Benutzung der bei der

Strohpapier-Fabrication abfallenden alkalischen Flüssigkeiten und einen zu diesem

Zwecke dienenden Ofen; von E. C.

Amos und W.

Anderson.

Aus dem Mechanics' Magazine, November 1866, S.

341.

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

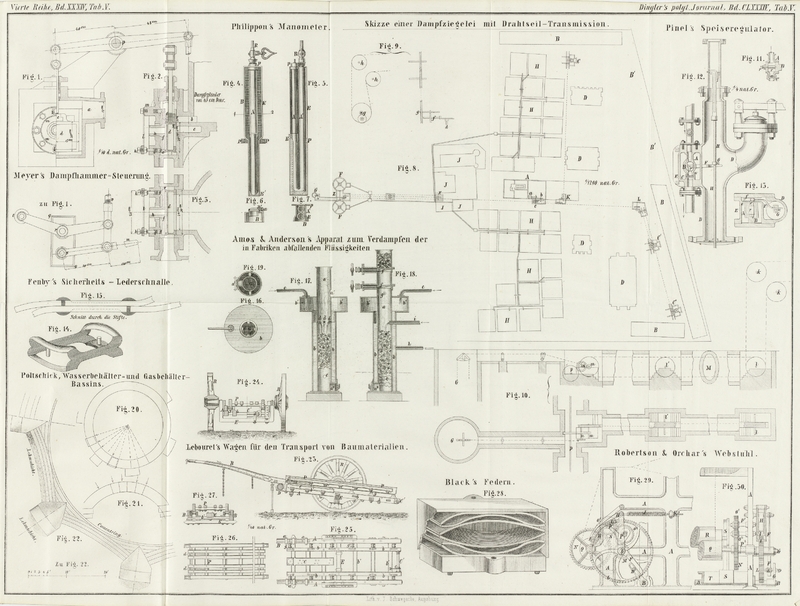

Amos und Anderson's Abdampfapparat für Laugen etc.

Bisher war es in den Papierfabriken üblich, die bei der Fabrication von Strohpapier

abfallenden Flüssigkeiten, die sogen, schwarze

Flüssigkeit (black liquor), in einen

benachbarten Wasserlauf abfließen zu lassen, und wo dieß als eine Verschwendung

betrachtet und der kostspielige Proceß des Abdampfens jener Flüssigkeiten angewendet

ward, gab das wiedergewonnene Alkali nur einen theilweisen Ersatz für die

aufgewendeten Kosten. Kürzlich ließ sich nun E. C. Amos

in Southwark in Verbindung mit W. Anderson in Erith einen

Apparat zum raschen und billigen Abdampfen der in den Papierfabriken abfallenden

Laugen patentiren, welcher im Wesentlichen aus einem, ähnlich wie ein Gebläseofen

eingerichteten, oben entweder offenen oder geschlossenen Ofen besteht. Dieser Ofen

wird mit Kohks geheizt; nachdem er angefeuert worden, läßt man die Flüssigkeit über

das glühende Brennmaterial laufen, indem durch ein Gebläse so lange als der Zufluß

der Lauge anhält Luft zugeführt wird. Das Wasser der Flüssigkeit verdampft rasch und

das Alkali sammelt sich nach und nach auf der Ofensohle, von welcher es von Zeit zu

Zeit entfernt wird. Die in dem Alkali enthaltenen vegetabilischen und schädlichen

Substanzen verbrennen gleichzeitig. Ist der Ofen oben offen, so ziehen die heißen

Wasserdämpfe und die Verbrennungsgase ab und verlieren sich in der Atmosphäre; wird

aber seine obere Mündung mit einem Deckel verschlossen, der zum Behufe des Aufgebens

von Brennmaterial theilweise beweglich, an seinem festliegenden Theile aber mit

einem Ableitungsrohre verbunden seyn muß, so können die heißen Wasserdämpfe und Gase als motorische

Kraft, oder zum Trocknen oder zu Heizzwecken verwendet werden.

Fig. 16

stellt den Grundriß und Fig. 17 den verticalen

Durchschnitt eines zur Erreichung des Hauptzweckes dieser Erfindung – der

Verdampfung des Wassers der alkalischen und anderen flüssigen Abfälle –

geeigneten Gebläseofens dar. a, a ist der Feuerungsraum,

von der ringförmigen Kammer b, b umgeben, welche

letztere zur Aufnahme der zu verdampfenden Flüssigkeit dient und an ihrem oberen

Ende, bei b¹, b¹, zu einem größeren, oben bedeckten Raume sich erweitert. Der

Feuerungs- oder Heizraum a ist bei a¹ mit einer zum Aufgeben von Kohks dienenden

Thür versehen und hat unten, bei a², eine andere

Oeffnung, durch welche man zu der Sohle des Heizraumes gelangen kann und die,

während der Ofen im Gange ist, mit einer Thür verschlossen und mit Thon oder Lehm

luftdicht verstrichen wird. c, c sind die Düsen, durch

welche der Gebläsewind eintritt; d, d sind Oeffnungen in

der Wand des Heizraumes, welche in gleichem Niveau mit dem zu erhaltenden Stande der

abzudampfenden Flüssigkeit in der ringförmigen Kammer angebracht sind. Ein mit dem

in der Nähe befindlichen, für die Lauge etc. bestimmten Reservoir verbundenes

Zuflußrohr leitet die letztere zu dem Ofen. Die Flüssigkeit schäumt in Folge der

raschen Erhitzung durch den von ihr umschlossenen Feuerraum stark auf, der Schaum

tritt in die Erweiterung b¹ der ringförmigen

Kammer, und die Lauge etc. fließt durch die seitlichen Oeffnungen d, d auf das Brennmaterial. Dieser Zufluß wird durch die

Menge der mittelst des Rohres e zugeleiteten Flüssigkeit

regulirt; diese selbst muß sich nach dem Rauminhalte des Ofens richten. Die

Wasserdämpfe entweichen mit den Verbrennungsgasen durch die offene Mündung des

Ofens.

Ist die Operation eine bestimmte Zeit, z.B. zwölf Stunden lang fortgesetzt, und in

den erforderlichen Zeiträumen frisches Brennmaterial aufgegeben worden, so wird der

Wind abgestellt, die Thür bei a² geöffnet und die

zum Theil geschmolzene Salzmasse aus dem Ofen entfernt, worauf sie ausgelaugt oder

auf andere Weise behandelt wird, um die wiedergewonnenen Chemikalien von Kohle und

Asche zu trennen.

Für manche Fälle empfehlen die Erfinder, anstatt den ganzen Inhalt des Heizraumes

auszuziehen, in dem letzteren einige Zoll über den Düsen radiale Eisenstangen

anzubringen, welche eine Art von Rost bilden und den größten Theil des

Brennmaterials zurückhalten, während Asche, Cinders etc. mit den wiedergewonnenen

Substanzen zu jeder beliebigen Zeit ausgezogen werden können.

Soll der erzeugte Wasserdampf als motorische Kraft oder zu Heizzwecken benutzt

werden, so muß der Proceß unter Druck in einem oben geschlossenen Ofen ausgeführt

werden. Der zugeführte Gebläsewind muß dann gleichfalls eine in entsprechendem Grade

verstärkte Pressung erhalten und das Brennmaterial muß in bekannter Weise durch zwei

Klappen oder Fallthüren aufgegeben werden. Diese Form des Ofens ist in Fig. 18 im

Verticaldurchschnitte abgebildet. f, f sind die die

Ofenmündung verschließenden Klappen, durch welche das aufgegebene Brennmaterial in

den Heizraum hinabfällt. Das die Verbrennungsgase und die heißen Wasserdämpfe

ableitende Rohr ist bei g angedeutet. Bei dieser

Einrichtung kann die abzudampfende erhitzte Flüssigkeit nicht in den Heizraum

überlaufen, sondern sie muß mit einiger Kraft auf das Brennmaterial hinabgepreßt

werden. Zu diesem Zwecke wird ein mit einer Druckpumpe in Verbindung stehendes Rohr

in die Ofenwand so eingesetzt, daß es mit der ringförmigen Kammer communicirt. Etwas

höher ist ein zweites Rohr i angebracht, welches die

erhitzte, durch die Druckpumpe aufwärts gepreßte Flüssigkeit aufnimmt und auf das

glühende Brennmaterial leitet. Uebrigens kann erforderlichen Falles die Flüssigkeit

bei jeder dieser beiden verschiedenen Einrichtungen auch aus dem Reservoir

unmittelbar auf das Brennmaterial geleitet werden, und dann ist die Erweiterung b¹ des ringförmigen Raumes nicht erforderlich.

Fig. 19

stellt einen Querschnitt des Ofens nach einer etwas über dem Niveau der Düsen

liegenden Ebene dar.

Bei Anwendung von Kohks als Brennmaterial zum Abdampfen der vom Kochen des Strohes

herrührenden „schwarzen Flüssigkeit“ besteht der Salzrückstand

hauptsächlich aus schwefelsaurem Natron. Um das zu dem

angedeuteten Zwecke ursprünglich angewendete kohlensaure

Natron als solches wiederzugewinnen, versetzen die Erfinder die Flüssigkeit, bevor

sie in den Ofen geleitet wird, mit einer ihrem Alkaligehalte äquivalenten Menge von

gebranntem Kalk, worauf man einen aus kohlensaurem Natron bestehenden Rückstand

erhält.

Tafeln