| Titel: | Maschinenbewegung durch Gewichte. – Böckmann's Edelstein-Bohrmaschine. |

| Fundstelle: | Band 184, Jahrgang 1867, Nr. LXXXII., S. 393 |

| Download: | XML |

LXXXII.

Maschinenbewegung durch Gewichte. –

Böckmann's

Edelstein-Bohrmaschine.

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Böckmann's Edelstein-Bohrmaschine.

In älteren Werken über Mechanik ist wiederholt die Anwendung von Gewichten zur

Bewegung von Maschinen vorgeschlagen worden, welche direct productive Arbeit

verrichten sollten, die aber nur vorübergehend oder gar nicht zur Anwendung kamen,

weil die Gewichte nicht langsam genug sanken und überhaupt die Zeit der Wirksamkeit

eine zu beschränkte war; die wenigen Ausnahmen bildeten bis vor Kurzem nur gewisse

Arten von Bratenwendern und Maschinen zum Niedersinken von Lasten (Hängemaschinen).

In neuerer Zeit ist dazu gekommen Mohr's mechanischer Rührer für pharmaceutische Zwecke, Toussaint-Lemaistre's

Ventilator für ClosetsPolytechn. Journal Bd. CLXXXI S.

491. und neuerdings eine Edelsteinbohrmaschine von Böckmann, Techniker der B. Hausmann'schen

Fabrik von Tressen, Goldstickereien etc. in Hannover, welche Prof. Rühlmann in den Mittheilungen des

hannoverschen Gewerbevereins, 1866 S. 223 beschreibt.

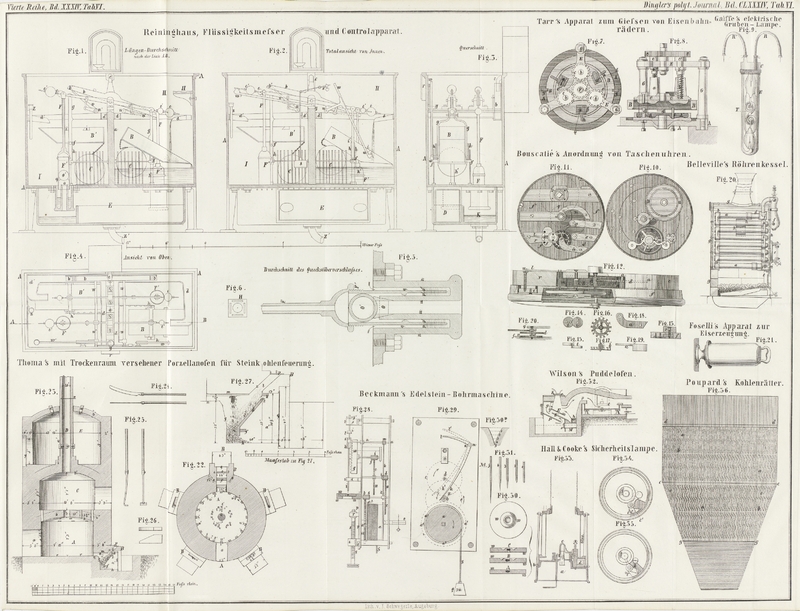

Diese letztere Maschine, welche in Fig. 28 und 29 in 1/2 der

natürlichen Größe abgebildet ist, dient speciell zum Löcherbohren in Rubinsteinen,

welche man statt der Zieheisen zum Ziehen feiner Gold- und Silberdrähte,

sowie von Drähten aus vergoldetem und versilbertem Kupfer benutzt, aus welchen

Tressen, Schärpen, Stickereien etc. fabricirt werden. Wie bei den Bratenwendern und

den Maschinen von Mohr und Toussaint-Lemaistre ist

auch hier zwischen dem als bewegende Kraft dienenden Gewichte und dem arbeitenden

Werkzeuge ein Uhrwerk eingeschaltet, wodurch es zugleich möglich wurde, dem Bohrer

die erforderliche große Umlaufsgeschwindigkeit zu ertheilen. Ein Gewicht Q von 3 Pfd., das an einer Schnur S hängt, veranlaßt zunächst die Umdrehung einer Trommel a, mit welcher ein Sperrrad a² wie bei gewöhnlichen Gewichtsuhren derart verbunden ist, daß

beim Aufziehen nicht das ganze Räderwerk mit in Drehung versetzt wird. Auf der

Trommelwelle a (Fig. 28) steckt lose ein Rad a' von 80 Zähnen, welches mit dem Sperrrade a² durch einen, in der Abbildung weggelassenen

Sperrkegel verkuppelt ist. Das Rad a' greift in das

8zähnige Getriebe b und durch eine Zusammenstellung von

Rädern und Getrieben c, d, e, f und g, h, deren Zähnezahlen in Fig. 28 eingeschrieben

sind, wird schließlich die verticale Bohrspindel h, i in

Bewegung gesetzt, und zwar bei der Triebkraft von 3 Pfd. stündlich 2,680,000 mal.

Durch einen einfachen Mechanismus wird das nöthige zeitweilige Heben der Bohrspindel

auf folgende Weise bewirkt: Auf der in den Lagern α und β verschiebbaren

Bohrspindel ist über dem Kronradgetriebe h ein Bund i' angebracht, womit die ganze Bohrspindel auf dem Ende

eines Armes l ruht, dessen anderes Ende auf der Welle

n befestigt ist. Auf der Welle n sitzt ein zweiter Arm k

so, daß eine Art Winkelhebel l, m, k (Fig. 29) gebildet wird.

Ein Stift x, der rechtwinkelig auf der Ebene des

Stirnrades c angebracht ist, erfaßt zeitweise das untere

Ende des Hebelarmes k und bringt dadurch nach und nach

den Hebel in die in Fig. 29 punktirt gezeichnete Lage l, m,

k₁, welche dem aus dem Bohrloche gehobenen Bohrer entspricht. Dieses

Heben der Bohrspindel dauert so lange, bis der Stift x

den Arm k losläßt, worauf das Gewicht der Bohrspindel

und der mit ihr verbundenen Theile ein Niedersinken veranlaßt und die eigentliche

Bohrarbeit von Neuem beginnt. Der Bohrtisch u ist in

bekannter Weise stellbar, um die Maschine für Steine von verschiedener Dicke

brauchbar zu machen. Mit dem Tische ist nämlich eine Platte verbunden, die sich in

Nuthen zwischen zwei am Maschinengestell befestigten Leisten p, p auf- und abschieben läßt; um diese Verschiebung möglichst fein

und bequem auszuführen, dient die Schraube s, deren

Mutter in einer Verstärkung t des Steges v unverrückbar fest angebracht ist. Das obere Ende der

Schraube s ist mit einer auf der Platte p sitzenden Knagge r derart

verbunden, daß ihre Umdrehung nicht gehindert ist. Da die Mutter t festliegt, wird somit jede Drehung der Schraube s das Auf- oder Niedersteigen des Bohrtisches u zur Folge haben.

Zur Aufnahme des zu durchbohrenden Rubinsteines dient eine Messingplatte w, die in Fig. 30 in wahrer Größe

gezeichnet ist, wobei zugleich ersichtlich ist, wie man nach und nach, den

Buchstaben A, B, C folgend, dazu gelangt, dem schwarz

angegebenen kleinen Steine in der Platte w die

entsprechende Fassung zu geben. Zum Bohren eines jeden Steines benutzt man in der

Regel fünf Bohrer von abnehmender Dicke und von einer Gestalt, wie Fig. 31 für einen

bestimmten Fall zeigt. Nr. 1 wird zuerst, Nr. 5 zuletzt angewendet; das fertig

gebohrte Loch hat die in Fig. 30

D vergrößert dargestellte Form. Statt Wasser, Seifenlösung oder Oel,

welches man beim Bohren von Metallgegenständen verwendet, um die Erhitzung zu

mildern und das Anhängen der Späne an die Schneiden zu verhindern, gebraucht man

hier pulverisirten Diamant, welcher als Diamantsplitter auf harten Steinplatten

mittelst eines harten Stahlreibers unter Verwendung feinen Knochenöles zu

Schmirgelpulver gerieben wird. Nachdem jeder Bohrer ungefähr 1/5 der ganzen

Lochtiefe gebohrt und Nr. 5 ganz durchgebohrt hat, wird das Loch sorgfältig von

Bohrschmirgel gereinigt, Polirpulver oder ganz fein geriebener Schmirgel

hineingethan und mit Polirstählen polirt. Während die Bohrstähle ganz hart und

sämmtlich von Stahl sind, sind von den Polirstählen nur vier von Stahl, aber minder

hart, während die fünfte Polirspindel aus Messing besteht, was zur Erreichung einer

sehr feinen Politur beiträgt. Die zum Bohren eines Rubins nöthige Zeit ist natürlich

nach dessen Dicke und Härte sehr verschieden; ein Rubin von mittlerer Härte und

1/32'' Dicke wurde z.B. in 4 Tagen à 10

Arbeitsstunden durchbohrt.

Tafeln