| Titel: | Beschreibung des von J. P. Reininghaus in Graz erfundenen Flüssigkeits-Meß- und Control-Apparates. |

| Fundstelle: | Band 184, Jahrgang 1867, Nr. LXXXIV., S. 396 |

| Download: | XML |

LXXXIV.

Beschreibung des von J. P. Reininghaus in Graz erfundenen

Flüssigkeits-Meß- und Control-Apparates.

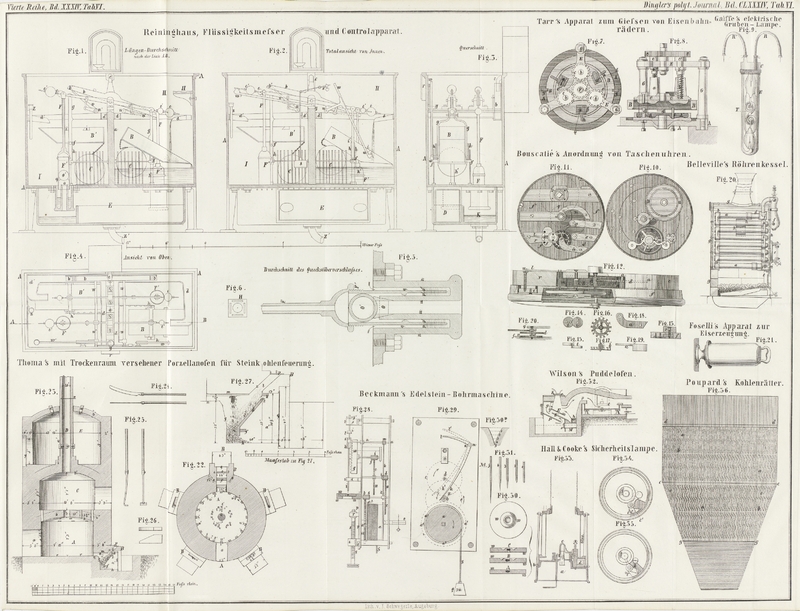

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Reininghaus' Flüssigkeits-Meß- und

Control-Apparat.

Eine der wichtigsten Bedingungen für den geregelten Fabriksbetrieb ist jedenfalls

eine genaue Ueberwachung der verbrauchten Stoffe gegenüber den fertigen

Producten.

Bei festen Körpern ist diese Ueberwachung leicht durch das Abwiegen zu vermitteln;

bei flüssigen geschieht sie in der Regel durch das Messen.

Bei flüssigen Körpern genügt entweder die Feststellung der Menge allein, ohne

Bestimmung des specifischen Gewichtes; z.B. bei Messung des Speisewassers für

Dampfkessel, oder in Oelfabriken des von der Presse abfließenden Oeles; oder es muß

mit der Menge auch gleichzeitig das durchschnittliche spec. Gewicht der

durchgelaufenen Flüssigkeit angezeigt werden. Dieser letzte Fall tritt ein, wenn man

in Spiritusfabriken den Spiritus, in Zuckerfabriken den Rübensaft, in

Schwefelsäurefabriken die Schwefelsäure, in Salinen die Soole messen will.

Ein Apparat, welcher in beliebigen Zeiträumen sowohl das Quantum, als auch das spec.

Gewicht einer durchgelaufenen Flüssigkeit anzeigt, ist dem Fabrikanten ein wichtiges

Instrument, weil es ihm den Beweis liefern soll ob die Arbeit mit der gehörigen

Aufmerksamkeit und Einsicht geschehen ist, und ob das verwendete Rohmaterial die

entsprechende Ausbeute geliefert hat.

Eine sehr wichtige Anwendung fanden solche Flüssigkeits-Meß- und

Control-Apparate in Oesterreich unter dem Minister Plener, zum Behufe der Besteuerung des Spiritus.

Das System, das fertige Product zu besteuern, ist ohne

Zweifel das volkswirtschaftlich richtige. Es ist zu bedauern, daß mit dem Wechsel

des Finanzministers auch diese kaum in's Leben getretene Besteuerungsart geändert

wurde, und zwar aus Gründen, die nicht ausreichend waren, um sogleich zu einem

neueren Systeme überzugehen.

Es ist allerdings richtig, daß die Spiritus-Control-Meß-Apparate

anfänglich dem Steuer-Aerar keine vollständige Sicherheit bezüglich der

Ueberwachung gewährten, aber die vorhandenen Mängel wären durch Verbesserung in der

Construction wohl ohne Zweifel zu beseitigen gewesen. Ebenso hätten sich

Vorrichtungen treffen lassen, um eine Ableitung des Spiritus, bevor derselbe in den Control-Apparat tritt, zu verhüten.

Die Mechanik hat schwierigere Aufgaben gelöst als die hier besprochene; und wenn die

Regierung etwa durch Ausschreibung eines Preises für die beste Lösung des

vorliegenden Problems das allgemeine Interesse der Fachmänner dafür angeregt hätte,

so wäre sicher auch diese Aufgabe zweckentsprechend gelöst worden.

Indem nun nachfolgend die Beschreibung eines neu erfundenen Apparates zur sicheren

Messung der Flüssigkeiten folgtDieser Apparat wurde in Oesterreich am 23. März 1863 auf fünf Jahre

patentirt. Wie uns von competenter Seite versichert wurde, hat sich derselbe

durchaus praktisch bewährt.A. d. Red., wird noch bemerkt, daß zwei solche Apparate seit mehreren Jahren in der

Fabrik des Erfinders in Thätigkeit sind, und zwar ein kleinerer, wie ihn die

dießjährige Ausstellung in Paris vorzeigt, als Spiritus-Control-Meß-Apparat, und ein größerer als Wasser-Messer zur Bestimmung desjenigen Wassers,

welches zum Speisen der Dampfkessel verwendet wird.

Dieser letztere Apparat hat folgende Dimensionen:

Länge

4

Wiener

Fuß

Breite

1 1/2

„

„

Höhe

1 1/2

„

„

Es können mittelst desselben in 24 Stunden 1200 Wiener Eimer = 2160 Wiener Kubikfuß =

680 Hektoliter gemessen werden; ein Quantum, welches dem Bedarf in der Fabrik des

Erfinders entspricht.

Es liegt in der Construction dieses Apparates, daß derselbe geeignet ist, in den

größten Dimensionen ausgeführt zu werden, um in verhältnißmäßig kurzer Zeit die

beträchtlichsten Flüssigkeitsmengen zu messen.

Die nachfolgende Beschreibung bezieht sich auf einen vollständigen

Spiritus-Control-Meß-Apparat, welcher außer der Anzeige der

Menge der durchgelaufenen Flüssigkeit auch den mittleren Gehalt derselben –

das specifische Gewicht – angeben und welcher mit allen für fiscalische

Zwecke nothwendigen Control-Vorrichtungen versehen seyn muß.

Die Hauptbestandtheile dieses in Fig. 1–6 dargestellten

Apparates sind folgende:

1. Der gußeiserne Kasten

A, A, welcher auf vier Füßen steht und oben mit einem

doppelflügeligen Fenster in metallenem Rahmen geschlossen ist.

Der Kasten wird durch die Scheidewand a in zwei gleiche

Abtheilungen I und II getheilt.

Die Abtheilungen I und II dienen abwechselnd zur Aufnahme des Spiritus, dessen Maaß

durch die Höhe der Scheidewand a bedingt ist.

Wenn z.B. die Abtheilung II durch den aus der Schlange zufließenden Spiritus gefüllt

ist und dieser den obersten Rand der Scheidewand erreicht hat, so wird derselbe über

letztere sich in die bereits ausgeleerte Abtheilung I ergießen.

2. Das Kipprinnchen

b. In dieses ergießt sich zunächst der Spiritus aus der

Kühlschlange durch das gebogene Rohr c. Es ruht auf

seiner genau in der Mitte angebrachten Achse in einem gabelförmigen Lager, welches

auf der Scheidewand a befestigt ist und hat den Zweck,

wechselweise den Spiritus in die eine und andere Abtheilung zu leiten.

An jedem Ende hat das Rinnchen eine wulstartige Erhöhung b¹ so, daß bei geneigter Lage in dem vorhandenen Dreiecke ein

kleiner Theil Spiritus zurückbleibt.

Wenn also das tiefer liegende Ende der Rinne durch die später zu beschreibende

Hebelbewegung gehoben wird und sich nur im Geringsten über die horizontale Lage nach

der anderen Seite neigt, so wird der im Dreieck zurückgehaltene Spiritus

augenblicklich hinüberfließen, den Schwerpunkt nach dort verlegen und die Rinne zum

Umkippen bringen. Zwar übt diese Wirkung der später zu bezeichnende Hebel v allein aus; dennoch ist die beschriebene Vorrichtung

sehr zweckmäßig, weil das Umkippen zuverlässig und schnell erfolgt, auch wenn die Bewegung

des Hebels langsamer geschieht.

3. Die Rinnen

d und d¹, welche

etwas tiefer liegen, als das eben beschriebene Kipprinnchen.

Diese Rinnen laufen in jeder Abtheilung der inneren Scheidewand a entlang, ziehen sich dann an der äußeren Wand des

Kastens hin, bis ihr Ausguß oberhalb der Schalen B und

B¹ mündet.

Diese Rinnen nehmen sowohl den Spiritus aus dem Kipprinnchen b, als auch jenen auf, welcher – wenn die eine Abtheilung gefüllt

ist – über die Scheidewand a in die andere

Abtheilung fließt.

4. Die Balanciers

e, e und e¹, e¹. Jeder derselben ruht mit seiner Achse auf

einem Lager, das auf der Scheidewand a befestigt

ist.

Das Achsenlager kann aus hartem Stein, Glas oder Porzellan gewählt werden, um den

Rost zu vermeiden und die Bewegung leichter zu machen. Jeder Balancier erhält seine

auf- und abgehende Bewegung dadurch, daß er das Einemal auf der einen, das

Anderemal auf der anderen Seite mit einem Uebergewichte von circa 1/2 Pfund belastet wird, und zwar durch das eigenthümliche Spiel des

Apparates selbst. Da nun eine gewöhnliche Krämerwaage dazu dienen muß, um etwa ein

Quentchen Stoff abzuwiegen, so wird man mit absoluter Sicherheit annehmen müssen,

daß dieser Balancier mit 1/2 Pfund Uebergewicht seine Bewegung vollführt.

5. Die Schalen

B

und

B¹, welche sich an den

Enden der Balanciers

e, e

und

e¹, e¹ befinden. Jede Schale hat unten eine feste Achse f und f¹, und ruht

mittelst derselben in dem parallelförmigen Gehänge g und

g¹ (Fig. 3), welches wiederum

oben beweglich in dem Balancier hängt.

Die Schale, welche mit dem Balancier auf- und absteigt, erhält durch die

vorspringenden Enden ihrer Achse die Führung in der Gabel h, welche auf einem Stege h¹ befestigt

ist.

Die Construction der Schale ist bezüglich ihrer Achse derart, daß der Schwerpunkt der

Schale rückwärts, d.h. nach dem der Scheidewand a

zugekehrten Ende befindlich ist. Der Schwerpunkt kann dadurch wirksamer gemacht

werden, indem man je nach Erforderniß an jenes Ende der Schale ein entsprechend

schweres Stück Metall löthet. Wenn also die Schale aus der horizontalen Lage

gebracht, d.h. um ihre Achse bewegt wird, so daß sie sich mit ihrem schweren Ende in

der Höhe befindet, so wird sie – sich wieder selbst überlassen –

sofort in die frühere horizontale Lage zurückfallen.

Die Ansätze i, i haben die Bestimmung, dem Hin-

und Herüberkippen der Schalen die bestimmte Grenze zu setzen.

6. Die Schwimmer

C und C¹ sind

entsprechend große, aus Blech gebildete, hohle Körper. Dieselben befinden sich unter

dem rückwärtigen Ende der Schalen zu dem Zwecke, daß, wenn sie durch das Steigen des

Spiritus in der einen oder anderen Abtheilung empor gehoben werden, sie von unten

nach oben einen Druck auf das rückwärtige Ende der Schale ausüben, diese endlich

umkippen und entleeren. Die Form dieser Schwimmer ist am besten eine

kugelförmige.

Damit dieselben nicht nach einer Seite ausweichen und unter den Schalen

hervorschlüpfen können, werden sie von einem Gitter aus Metallstäben

umschlossen.

Die Schwimmer werden auf die bekannte Art aus zwei Halbkugeln zusammengelöthet, und

da der ganze Apparat in seinen Hauptbestandtheilen und Einrichtungen doppelte

Sicherheit gewähren soll, so erhalten die Schwimmer eine, an die Metallschale genau

anschließende innere Kautschukkugel, welche – wenn

auch nach Jahren das äußere Metall durch Oxydation und dergleichen beschädigt werden

sollte – noch fortgesetzt, mit Sicherheit die Operationen des Apparates

unterhält.

Zur weiteren Garantie für die vollkommen sichere Bewegung der Schalen ist der

Schwimmer mittelst eines Kettchens mit dem rückwärtigen Ende der Schale verbunden.

Obwohl nun diese durch die bereits beschriebene Construction sich in ihre

horizontale Lage sofort zurückversetzt, wenn der Druck des Schwimmers von unten nach

oben aufhört, so muß diese wichtige Operation mit um so größerer Sicherheit

erfolgen, wenn der Schwimmer sich an das Kettchen hängt und dadurch das rückwärtige

Ende der Schale ebenfalls herabzieht.

7. Der Quecksilber-Verschluß. Derselbe ist in Fig. 5 in

großem Maaßstabe gezeichnet.

An dem den Schalen entgegengesetzten Ende eines jeden Balanciers hängt zunächst die

Röhre F, welche in ihrem oberen Theile enger ist, sich

aber unten in eine weitere Röhre F¹ ausdehnt,

welch' letztere aus Schmiedeeisen oder auch aus glasirtem

Schmiedeeisen besteht, da andere Metalle der Einwirkung des Quecksilbers nicht

widerstehen. Die engere Röhre ist mit der unteren F¹ durch eine Verschraubung vereinigt.

Diese Röhre F hängt oben an dem Balancier in einem

Zapfenlager und folgt somit leicht der auf- oder abgehenden Bewegung des

Balancier. Beim Untertauchen des Cylinders F¹ in

das Quecksilber entweicht die Luft nach oben durch die Röhre F. Der andere, tiefer liegende Theil des Quecksilberschlusses besteht aus

einem inneren Cylinder m

und einem äußeren n, die am Boden vereinigt sind, so daß beide ein hohles,

ringförmiges Gefäß bilden, welches zur Aufnahme des Quecksilbers dient. Der innere Cylinder bildet die Abflußöffnung für je eine

Abtheilung und hat oben einen Ventilsitz O, auf welchem

ein Kugelventil O¹ ruht.

Der äußere Cylinder ist mittelst einer Flantsche an den Boden der Abtheilungen I und

II geschraubt. Wenn die Röhre F sich mit ihrem unteren,

weiteren Theile F¹ in den ringförmigen hohlen

Raum zwischen den Cylindern m und n bis auf den Boden senkt, und wenn in diesem ringförmigen Raume sich eine

Quecksilbersäule befindet, so ist der innere Raum der Abtheilung I und II durch

diese Quecksilbersäule von der Ausflußöffnung bei O

vollkommen abgesperrt, und es könnte die in den Abtheilungen befindliche Flüssigkeit

sich nur dann einen Ausweg verschaffen, wenn sie im Stande wäre, durch den ihr

eigenthümlichen Druck den Gegendruck des Quecksilbers zu überwältigen.

Spiritus ist spec. leichter als Wasser. Zur vollkommenen Sicherheit in der Berechnung

wird angenommen, es sey Wasser in den Abtheilungen I und II des Apparates enthalten.

Die Höhe der Scheidewand a beträgt circa 10''. Dieß ist also auch die Höhe der Wassersäule

in ihrem höchsten Stande. Die Quecksilbersäule hingegen beträgt circa 15'''. Da das spec. Gewicht des Quecksilbers circa 14 beträgt, so wird obige Wassersäule von 10''

einer Quecksilbersäule von 8 1/2'' oder höchstens von 9''', das Gleichgewicht

halten. In Fig.

5 ist der Verschluß in dem Moment gezeichnet, wo die Abtheilung leer ist,

also kein Druck auf das Quecksilber ausgeübt wird. Ist diese Abtheilung bis zu ihrem

höchsten Punkte gefüllt, so wird der Druck auf das Quecksilber in der Richtung der

Pfeile, und zwar zunächst auf die außerhalb des Cylinders F¹ befindliche Quecksilbersäule p

ausgeübt. Diese Säule p wird dem Drucke entsprechend

weichen und um 4 1/2''' sinken; wogegen die innerhalb liegende Säule p¹ um ebensoviel steigen wird, so, daß nun die

innere Säule p¹ um 9''' höher als die äußere p stehen wird. In diesem Moment ist das Gleichgewicht

des Wasserdruckes mit dem Quecksilberdruck hergestellt. Von der Wirkung des Wassers

unberührt bleiben dann noch mindestens 10 1/2''' Quecksilbersäule übrig, da die

ganze Quecksilbersäule 15''' betrug. Die restirenden 10 1/2''' entsprechen nach dem

Vorhergesagten noch einem neuen Wasserdrucke von mehr als zweimal 4 1/2'''

Quecksilber. Die ganze Quecksilbersäule gewährt somit eine dreifache Sicherheit

gegen den Abfluß des Spiritus.

Eine zweite Sicherheit gegen den Abfluß bildet das Kugelventil O¹, welches auf dem inneren Cylinder seinen Sitz O hat. Dieses Ventil sammt Sitz, kann aus Metall oder

Porzellan angefertigt werden, um der Oxydation nicht zugänglich zu seyn.

Das Kugelventil erfüllt folgenden Nebenzweck: Bei der aufsteigenden Bewegung der

Röhre F mit dem Cylinder F¹ wird nach und nach die widerstandleistende Säule des Quecksilbers

kleiner, endlich wird der schmiedeeiserne Cylinder F¹ aus dem Quecksilber heraustreten, und dann stände dem Spiritus der

Abfluß ungehindert frei, wenn nicht auf der Ausflußöffnung noch das Kugelventil O¹ ruhen würde. Dieses wird erst dann gehoben,

wenn bei der steigenden Bewegung der Röhre F die

innerhalb des Cylinders F¹ angebrachte Nase q das Ventil erfaßt und mit in die Höhe nimmt. In

demselben Moment beginnt das Ausfließen des Spiritus.

Da nun der Cylinder F¹

mit seinem untersten Rande um mehrere Linien höher steht als die Oberfläche des

Quecksilbers, so bleibt das letztere vollkommen ruhig und unbeirrt durch das

Abfließen des Spiritus; während bei Nichtanwendung des Ventils möglicherweise

Quecksilberkügelchen mit heraus gerissen werden könnten.

Das Ventil erfüllt somit einen Haupt- und Nebenzweck gleichzeitig.

8. Die in den Abtheilungen I und II befindlichen Wellen

u, u

und

u¹, u¹ liegen

parallel der Scheidewand a und ruhen in ihren, an den

Wänden des Kastens befindlichen Zapfenlagern.

In Fig. 4 sind

diese Wellen der Länge nach von oben sichtbar; in Fig. 1 und 2 aber im Querschnitt. Sie

sind durch ein Gehänge (Hebelverbindung), Fig. 1, mit den Balanciers

verbunden, so daß, wenn diese sich auf- oder abbewegen, die genannten Achsen

der entsprechenden radialen Bewegung folgen müssen.

An diese Achsen sind unterhalb des Rinnchens b:

9. Die Hebel

v

und

v¹ unmittelbar befestigt, von welchen der in Fig. 1,

Abtheilung I fast ganz, der andere aber wenig sichtbar ist. Diese Hebel bewegen sich

auf oder ab, je nachdem die Achsen u, u und u¹, u¹ durch

den Balancier bewegt werden.

Bewegt sich der Hebel v oder v¹ nach oben, so greift er mit seiner äußersten Spitze unter das

Ende des Rinnchens b, hebt dieses in die Höhe und stürzt

es nach der anderen Seite über.

10. An den, den Hebeln

v und v¹

entgegengesetzten Enden der Wellen u, u und u¹, u¹ sind

die Schöpfwerke

w und w¹ angebracht.

Ein solches Schöpfwerk besteht aus einem Röhrchen, welches an dem längeren Ende in

ein Gefäß von beiläufig einem Fingerhut Größe ausmündet. Dieses Röhrchen ist

mittelst eines Hebels unmittelbar an der Welle u, u und

u¹, u¹

befestigt.

Dasjenige Ende, an welchem das fingerhutähnliche Gefäßchen sich befindet, senkt sich

bis etwa in die Mitte der Abtheilung herab (Fig. 2 und 3), hebt sich, wenn diese

Abtheilung gefüllt ist, in Folge der Bewegung des Balancier und der Welle u, u und u¹, u¹ in die Höhe und ergießt seinen kleinen Inhalt

in das Schälchen y und aus diesem durch ein

hinableitendes Röhrchen in das unten befindliche Sammelgefäß D (Fig.

2).

11. An dem Hauptlasten

A ist nämlich unten ein niedriger gußeiserner Kasten

E angeschraubt, der erstens das Sammelgefäß

D aufnimmt und zweitens eine gemeinschaftliche Rinne zur

Aufnahme des sich aus beiden Abtheilungen entleerenden Spiritus enthält.

Vermittelst der Rinne wird der Spiritus durch ein Rohr in ein beliebiges Reservoir

geleitet. Der untere Kasten E ist an den oberen A ohne Verdichtung geschraubt, und enthält der Kasten

E oben eine Reihe kleiner Oeffnungen (Fig. 2). Wenn

die Abflußöffnung bei Z¹ absichtlich oder

zufällig verstopft wird, so wird der Spiritus durch diese kleinen Oeffnungen und

durch die Unebenheiten zwischen beiden Kästen abfließen, ohne daß der Gang des

Apparates und die Vermessung des Spiritus im Geringsten gehemmt werden.

12. Das Fläschchen

Z, welches an einer beliebigen Wand des Kastens

angebracht ist und so befestigt wird, daß es etwa 2''' höher steht als die

Zwischenwand a, dient dazu, um in dem Falle Spiritus aufzunehmen, als derselbe durch irgend welche

Verhinderung des Abflusses in dem Apparate sich stauen sollte. Es wird dadurch eine

absichtlich oder unabsichtlich herbeigeführte Stockung des Apparates angezeigt

werden.

13. Das Zählwerk

r (Fig. 3 und 4), oder die Uhr des

Apparates, ist an der vordersten Wand desselben angebracht und kann sowohl durch die

Bewegung eines Balancier, nämlich bei jedesmaliger Füllung einer Abtheilung um eine

Ziffer vorgerückt werden, oder auch durch einen besonderen kleinen Schwimmer s, wie derselbe in Fig. 2 ersichtlich

ist.

Es ist wichtig, daß der Apparat horizontal steht und um jede zufällige oder

absichtliche Bewegung oder Verrückung, die ihn aus seiner horizontalen Lage bringt,

zu constatiren, auch selbst für den Fall, wenn derselbe genau in seine ursprüngliche

Lage zurückversetzt worden wäre, dient:

14. Eine Quecksilber-Waage

H (Fig. 6), welche nach

Richtigstellung des Apparates an einer beliebigen Wand desselben angebracht ist

(Fig. 1).

Es ist dieß eine quadratisch geformte zolldicke Platte aus Holz oder Gußeisen,

welche in der Mitte eine uhrglasähnliche Vertiefung hat. Um diese herum laufen

kleine Rinnchen, die durch Erhöhungen an den Enden getrennt sind. Wird der

Meß-Apparat von irgend einer Seite gewaltsam gehoben, so wird das Quecksilber

aus dem Schälchen nach der entgegengesetzten Seite überfließen und sich in der

entsprechenden Rinne ansammeln.

Es ist nicht möglich, durch eine entgegengesetzte Bewegung das geschehene

Ueberfließen des Quecksilbers wieder auszugleichen, weil sich dann aus demselben

Grunde sofort das Quecksilber nach der anderen Seite ergießen müßte.

Diese einfache Construction der Quecksilber-Waage kann durch eine noch

empfindlichere Luft-Waage ersetzt werden.

Nach der Beschreibung der einzelnen Bestandtheile dürfte das Spiel des Apparates nun leicht verständlich seyn.

Aus der Kühlschlange wird der Spiritus durch das gebogene Rohr c in das Kipprinnchen b geleitet, das laut

Fig. 1 und

2 seine

Neigung nach Abtheilung II hat.

Der Spiritus fließt zunächst in die Schale B, diese füllt

sich, sinkt nieder und hebt auf der anderen Seite die Röhre F. (In dieser Stellung ist die Zeichnung aufgenommen.) Nach und nach

sammelt sich der Spiritus in der Abtheilung II; der Schwimmer steigt, drückt mehr

und mehr an dem rückwärtigen Theile der Schale nach aufwärts, kippt diese endlich

um, welche, so erleichtert, nun sofort in die Höhe steigt, während auf der anderen

Seite, in Abtheilung I, die Röhre F niedersinkt und den

Quecksilberverschluß schließt.

Es wurde bereits erwähnt, daß, wenn die Schale leer ist, dieselbe um circa 1/2 Pfund leichter ist als die gegenüber hängende

Röhre F, und daß letztere also mit einer, der Kraft

entsprechenden Bewegung nach unten sinkt. Und da der Spiritus in Abtheilung II in

fortgesetztem Steigen begriffen bleibt und der Druck des Schwimmers von unten nach

oben an die Schale unausgesetzt stattfindet, so wird, der Größe des Schwimmers

entsprechend, die Schale mit bedeutender Kraft emporgehoben. Die ohnedieß vollkommen sichere Bewegung des Balancier wird

dadurch um ein neues bedeutendes Moment verstärkt. Zum Verständniß der Zeichnung ist

zu erinnern, daß die Röhre F, Abtheilung I, nicht mehr

in der Höhe steht, sondern sich nun in ihrem tiefsten Standpunkte befindet und

ebenso der Hebel v, – anstatt in der Höhe zu

stehen – nach unten liegt. Die Abtheilung II, in welche noch immer der

Spiritus fließt, wird sich nach und nach ganz füllen. Wenn solches geschehen, so

fließt der Spiritus dann über die oben scharf zugekantete Scheidewand a in die andere Abtheilung I und sammelt sich hier

zunächst in der Rinne

d¹, aus welcher er in die Schale B¹ geleitet wird. Diese wird sich zunächst mit

der Röhre F auf der anderen Seite des Balancier in's

Gleichgewicht setzen, gleich darauf erlangt sie aber das Uebergewicht und sinkt in

Abtheilung I nieder. Auf der anderen Seite in Abtheilung II steigt der Balancier;

mit ihm bewegt sich das Hebelwerk v¹ aufwärts und

durch dieses erhält dann die Welle u, u die

entsprechende radiale Bewegung. Mit der Welle u, u

bewegt sich der Hebel v¹ aufwärts und dieser hebt

gleichzeitig das Kipprinnchen; letzteres, sobald es die Horizontale etwas

überschritten hat – kippt sofort nach der anderen Seite, d.h. nach Abtheilung

I über. Von diesem Moment an wird der Spiritus aus der Schlange unmittelbar in

Abtheilung I hinübergeführt.

Bei Beginn dieses Vorganges befindet sich in der gefüllten Abtheilung II die Röhre

F an ihrem tiefsten Punkte innerhalb des

Quecksilbers, so daß dieses noch fortwährend einen vollkommenen Verschluß bildet.

Nun sinkt die Schale B¹, die sich mehr und mehr

anfüllt, immer tiefer, in demselben Maaße steigt die Röhre F in Abtheilung II in die Höhe.

Sie verläßt endlich das Quecksilber gänzlich und erfaßt dann mit der inwendig

vorspringenden Nase q die Kugel O¹, um sie in die Höhe zu heben und die Abflußöffnung frei zu

machen. In diesem Moment fließt der Spiritus aus der vollen Abtheilung II ab, und

zwar durch die Rinne des unteren Kastens E in ein

beliebiges Reservoir.

Die Abflußöffnung Z¹ hat eine entsprechende

Dimension, so zwar, daß der Spiritus längst abgeflossen ist, bevor in der anderen

Abtheilung der sich neu sammelnde Spiritus den Schwimmer hebt, die gefüllte Schale

B umkippt und den Quecksilberverschluß schließt.

Um zu wissen, wie oft eine Abtheilung gefüllt und geleert wurde, ist der kleine

Schwimmer s angebracht, welcher mit dem Spiritus steigt

und fällt, und den Hebel s¹ am Zählwerk in

Bewegung setzt. Es ist genügend, wenn diese Uhrbewegung nur von einer Abtheilung aus geschieht, da sich die andere von

selbst versteht. Man kann auch die Uhr dadurch in Bewegung setzen, daß man sie

mittelst eines Kettchens mit einem Balancier in Verbindung bringt. Mit der drehenden

Bewegung der Wellen u, u und u¹, u¹ wird auch der bereits

beschriebene kleine Schöpfer gehoben und damit ein ganz kleiner Theil Spiritus aus

der Mitte der Abtheilung in das Schälchen y geleitet,

von wo er in das Sammelgefäß D fließt.

Diese kleinen Maaßeinheiten Spiritus dienen dazu, um das spec. Gewicht desjenigen

Spiritus, welcher den Apparat durchströmte, zu bestimmen. Es kann diesem Schöpfer

eine ganz bestimmte Maaßeinheit gegeben werden; z.B. 1/100 oder 1/200 Maaß, so daß

mit Zuhülfenahme einer

entsprechend graduirten Röhre bei jedesmaliger Uebernahme des Spiritus im

Sammelgefäß die Zahl der Maaßeinheiten mit der Zahl der Uhr verglichen und dadurch

controlirt werden kann. Da ein unrichtiger Gang des Zählwerkes, oder ein Stocken desselben nicht zu den Seltenheiten gehört,

so ist eine, durch den Apparat selbst ausgeführte Controle desselben, gewiß von

Wichtigkeit.

Tafeln