| Titel: | Das Brennen des Porzellans mit Steinkohlen; von Alois Thoma, Ingenieur in Wernshausen (Thüringen). |

| Autor: | Alois Thoma |

| Fundstelle: | Band 184, Jahrgang 1867, Nr. XC., S. 413 |

| Download: | XML |

XC.

Das Brennen des Porzellans mit Steinkohlen; von

Alois Thoma, Ingenieur in

Wernshausen (Thüringen).

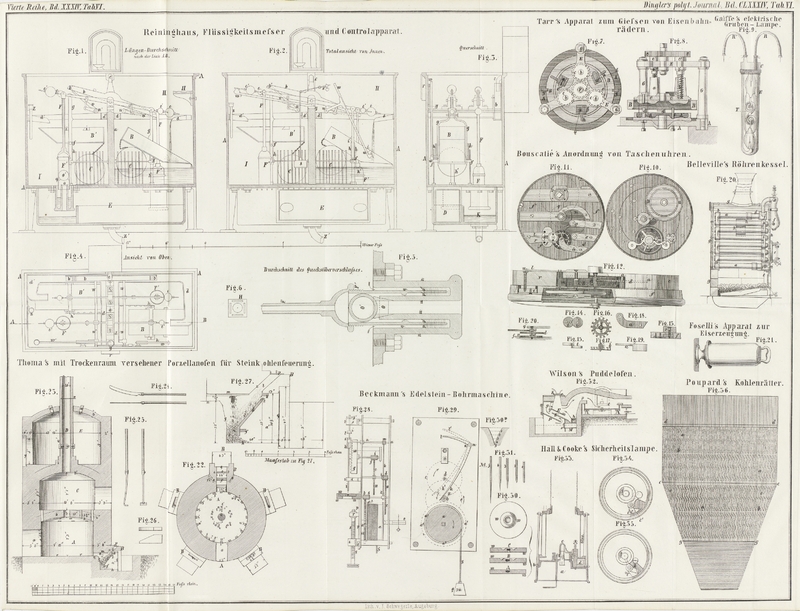

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Thoma, über das Brennen des Porzellans mit Steinkohlen.

Der hohe Preis des Holzes und die Schwierigkeit, dasselbe in nöthiger Menge

beischaffen zu können, veranlaßten viele Porzellanfabrikanten des Thüringer Waldes,

ihre Brennöfen für Steinkohlenfeuerung einzurichten.

Der Umbau der meisten dieser Oefen ist von mir ausgeführt worden.

Da die Steinkohlen – ich verwendete Zwickauer Pechkohlen – auf dem

Thüringer Walde theuer sind, so mußte bei der Construction der Feuerungen auf größte

Sparsamkeit des Brennmaterials Bedacht genommen werden, was ich durch eine kurze

Brennzeit und möglichst vollkommene Verbrennung zu erreichen suchte, und durch

Anwendung von Hängerosten auch wirklich erreicht habe.

Man hat noch Vorurtheile gegen das Brennen des Porzellans mit Steinkohlen und hält es

für schwierig, dabei in jeder Hinsicht befriedigende Resultate zu erlangen. Dieß ist

aber durchaus nicht der Fall, wenn nur die Feuerung zweckmäßig

eingerichtet ist, alle Verhältnisse des Ofens richtig sind und der Brand selbst

entsprechend geführt wird.

Kommt man diesen Bedingungen nach, so erhält man bei viel kürzerer Brennzeit ein

leichtes weißes Porzellan, welches sich bei glasurter Waare durch einen besonders

spiegelnden Glanz, beim Bisquit durch Glätte auszeichnet und stellt sich außerdem,

selbst da wo die Kohlen theuer zu stehen kommen, noch eine namhafte Ersparniß an den

Kosten des Brennmaterials heraus, weil eben der Verbrauch der Steinkohlen bei den

von mir für diese eingerichteten Oefen ein geringer ist.

In den beigegebenen Abbildungen stellt Fig. 22 einen

Porzellanofen im Grundriß und Fig. 23 einen solchen im

Durchschnitt dar.

A ist der Glattofen, der mit

fünf Feuerkästen B versehen ist;

a ist die Einsetzthüre,

b die Kappe desselben.

C ist der Verglühofen;

D ist die Esse, welche auf der Kappe b' des Verglühofens ruht.

E ist der Trockenraum, welcher großen Vortheil gewährt,

wenn man viel Formen braucht, weil man diese darin trocknen kann, ohne daß durch den

Dunst derselben die Arbeiter belästigt werden.

Die Feuerkästen

B, in Fig. 27 in größerem

Maaßstabe besonders dargestellt, haben folgende Einrichtung:

Seitwärts von senkrechten Wänden eingeschlossen, hängen die Roststäbe der Roste d auf schmiedeeisernen runden Tragstangen e, und erhalten an ihrem unteren Ende durch die

Stützplatte f eine feste Auflage. Sie stehen von der

Rückwand g des Feuerkastens 8'' und von dessen Sohle h 6'' ab und haben eine Neigung von 50 Grad.

Dieser Raum zwischen Rückwand und Rost, und Rost und Sohle, ist mit Sand oder Asche

geschlossen, welche Ausfüllung bis i, also bis zum

Roststabknie, gehen muß. Ohne diesen Verschluß würden die Roste an ihrem unteren

Ende verbrennen, während sie sonst viele Jahre brauchbar bleiben.

k ist die Tragplatte über den Rostköpfen für das darüber

befindliche Mauerwerk.

Die Steinkohlen werden durch den Fülltrichter l mittelst

eines Fülltroges von Holz oder Eisenblech eingeworfen.

m Gewölbe über den Rosten, von recht feuerfesten

Chamottesteinen ausgeführt.

n Schlundlöcher, deren Gewölbe, Seitenwände und Sohlen

ebenfalls von vorzüglich feuerfestem Material gemacht werden müssen.

o Oeffnungen, um Verbrennungsluft der Flamme zuzuführen

und so eine vollständige Verbrennung zu bewirken, wodurch der Rauch derartig

vermindert wird, daß er der Umgebung durchaus nicht mehr lästig werden kann. In

diese Oeffnungen passen keilförmige Verschlußsteine, wie ein solcher in Fig. 26

abgebildet ist, um mittelst derselben den Luftzutritt reguliren oder auch denselben

gänzlich absperren zu können.

p Deckel von Eisenblech über den Fülltrichtern.

q eine aus vier Flügeln bestehende Blechthüre zum

Reguliren des Zuges.

Die Einrichtung der Schlundlöcher bewirkt, daß die Flamme an der Sohle r des Glattofens A nach der

Mitte hin getrieben wird, wodurch die Brände gleichmäßig in allen Theilen des Ofens

ausfallen. Hierauf wirkt auch die gegenseitige Lage der äußeren Füchse s, der inneren t, und die

Größe des Mittelfuchses u ein. Ebenso bewirkt deren Lage

eine gleichmäßige Hitze im Verglühofen C, aus dem die

Flamme entweder, wie in der Zeichnung angegeben ist, unmittelbar nach der Esse D gelangt, oder auch wohl noch nach einer halbkugelförmigen Haube

geht, die man dann zum Thontrocknen verwenden kann.

Die Anordnung der Füchse muß eine derartige seyn, wie sie in der Zeichnung durch die

Buchstaben s und t

angegeben, nicht aber wie solche in s' und t' angedeutet sind. Im letzteren Falle brennt bei u' das Geschirr nicht so gut aus, wie in den anderen

Theilen des Ofens.

Die Esse ist mit einem Schieber v versehen, kann aber

auch statt dessen oberhalb eine gut schließende Klappe erhalten.

w Oeffnungen, durch welche die Hitze aus der Esse in den

Trockenraum E tritt, wenn der Schieber v zugeschoben wird.

x sechs Abzugsöffnungen in dem Gewölbe des

Trockenraumes, für Ableitung der Dämpfe aus demselben. Man kann über den

Abzugsöffnungen auch hölzerne oder blecherne Lotten anbringen, um die Dämpfe über

das Fabriksdach hinaus zu führen.

y hölzerne oder auch blecherne Thür, welche den Eingang

nach dem Trockenraume verschließt. Man kann wohl auch, einander gegenüberstehend,

zwei Thüren anbringen, wenn das Ein- und Austragen der Formen schnell vor

sich gehen soll.

Zunächst der Esse und an der Umfassungsmauer des Trockenraumes sind hölzerne und,

damit sie nicht anbrennen, mit Salmiaklösung getränkte Gestelle angebracht, auf

welche die kleineren Formen gelegt werden, während die großen unmittelbar auf die

Sohle des Trockenraumes und übereinander aufgestellt werden.

Der Glatt- und Verglühofen müssen ein Futter von Chamottesteinen erhalten,

auch daraus die unteren Schichten der Esse aufgeführt werden. Der Trockenraum und

der obere Theil der Esse wird von gewöhnlichen Backsteinen, welche jedoch nicht

leicht schmelzbar seyn dürfen, gemacht.

Probe- und Schaulöcher sind in der Zeichnung nicht angegeben, weil hierbei

Jeder gern seiner Gewohnheit folgt, ebenso die Verankerung, und bemerke ich nur, daß

ich über den Feuerkästen einen starken Reif, zwei dergleichen in der Höhe des

Widerlagers der Glattofenkappe, zwei eine Kleinigkeit schwächere in der Höhe des

Widerlagers für die Verglühofenkappe, und einen dergleichen in der Widerlagerhöhe

des Trockenraumgewölbes anlegen würde.

Die Feuerkästen werden durch je zwei Schraubenbolzen mit dem Ofen verbunden, die

oberen drei Backsteinlager aber in Cement gemauert, was besser hält als ein darum

gelegtes Flacheisen.

Was die Verhältnisse der einzelnen Theile des Ofens anbelangt, so gebe ich den

Rostflächen, d.h. dem Theile der Roste der nicht verlegt ist, also von dem Rostknie ab bis

über den Kopf des Roststabes ein Verhältniß zum Horizontalquerschnitt des Glattofens

wie 1 : 3,33.

Der verticale Querschnitt der Schlundlöcher wird gleich 1/6 der Rostflächen gemacht.

Die richtige Größe und Form der Schlundlöcher ist von Wichtigkeit. Man macht sie im

Scheitel circa 1/2'' höher als in dem Widerlager der

Ueberwölbung.

Der Querschnitt der Füchse in der Kappe des Glattofens verhält sich zu der Fläche

aller Roste wie 1 : 8,8.

Von der sich so ergebenden Fläche gibt man 11/31 zum Querschnitt des runden

Mittelfuchses. Den Rest vertheilt man so, daß 1/3 davon auf die inneren Füchse

kommt.

Es kommt bei der Vertheilung der quadratischen Füchse auf einige Quadratzoll mehr

oder weniger – aber freilich nur auf einige – nicht gerade an, weil

man ihnen Dimensionen geben muß, die der Maurer mit einem guten Zollstabe noch

abmessen kann, und nur der Gesammtquerschnitt der Füchse und der des Mittelfuchses

müssen genau die angegebenen Dimensionen haben.

Dem Fuchs in der Kappe des Verglühofens und auch der Esse, wenn sie rund gemacht

wird, gibt man einen 1/6 geringeren Querschnitt, als derjenige der Füchse in der

Kappe des Glattofens ist. – Zieht man quadratische Essen vor, so erhalten

diese zur Seite den Durchmesser des Fuchses der Verglühofenkappe. Es genügt zur Höhe

der Esse, ihr die Entfernung von der Sohle des Glattofens bis zur Sohle des

Trockenraumes zu geben.

Was die Höhe des Glattofens anbelangt, so richtet sich diese nach der

Feuerbeständigkeit der Kapseln und der Länge der Flamme, welche die Kohlen geben.

Man wird im Allgemeinen kleineren Oefen im Scheitel der Kappe 5 Fuß rhn., größeren 5

1/2 bis 7 1/2 Fuß Höhe geben. Der Verglühofen erhält bei mageren Kohlen eine 1 Fuß

geringere Höhe, sonst aber die des Glattofens.

Die in der Zeichnung angegebene Höhe des Glattofens entspricht der Verwendung von

Zwickauer Pechkohlen und gutstehender Kapseln vollkommen, für magere Kohlen müßte

sie nur etwa 5 1/2 Fuß seyn.

Von den Probe- und

Schaulöchern.

Man thut gut, wenigstens zwei, bei größeren Oefen aber drei Probelöcher anzubringen.

Sie werden nach dem Ofen zu mit immer gleich starken

Thonplatten, die am zweckmäßigsten besonders hierzu angefertigt werden, geschlossen;

in dem äußeren Verschlusse wird durch Chamottesteine ein Schauglas von etwa 5/8''

Durchmesser angebracht, um die innere Platte beobachten zu können, weil sie durch ihr

Aussehen ein sehr sicheres Anhalten für den Zeitpunkt, wo Proben gezogen werden

sollen, gibt.

Die Probescherben anlangend, ist es gut, wenn man hierzu stets solche von ein und

derselben Form und immer von verglühtem Geschirr nimmt; es ist dann ein Vergleich

mit dem vorangegangenen Brande möglich, was die Beurtheilung, ob abgebrannt werden

soll, sehr erleichtert.

Schaulöcher bringt man bei kleineren Oefen wenigstens zwei, bei größeren wenigstens

drei an, davon das eine an der Einsetzthüre von der Größe eines Guldens; die zwei

anderen, in Bezug auf dasjenige in der Einsetzthüre thunlichst gleichmäßig

vertheilt, können kleiner seyn.

Man muß wo möglich durch alle Schaulöcher bei einem der Stöße vorbei nach der Mitte

zu sehen können. Bei dem Schauloch in der Thüre ist dieß unerläßlich, aber auch

leicht zu bewirken. Beim Einlegen der Schauröhren legt man das nach Innen gekehrte

Ende etwas höher, wo dann die Gläser nicht so leicht beschlagen. Ferner ist es

erforderlich, daß die Gläser zum Herausnehmen eingerichtet sind. Wenn sie während

des Brandes anlaufen, so kann man sie herausnehmen und reinigen. Daß man während des

Reinigens die Schauröhren luftdicht zuhält, damit keine kalte Luft in den Ofen

eindringen kann, versteht sich von selbst.

Das Glas vor den Schaulöchern darf nicht Zu stark seyn; dünneres Glas springt weniger

leicht als starkes.

Das Besetzen des Ofens.

Vor dem Besetzen des Ofens müssen stets die Feuerkästen gereinigt werden, was am

einfachsten in der Art geschieht, daß man die Roststäbe aushängt. Auch die

Schlundlöcher und die Oeffnungen zur Zuführung der Verbrennungsluft müssen

nachgesehen und wenn nöthig gereinigt werden, worauf man die Roste wieder einhängt

und den Raum bis zur Höhe des Rostkniees, wie bereits bemerkt worden ist, mit Asche,

Sand etc. ausfüllt.

Das Besetzen des Ofens für Steinkohlenfeuerung, und zwar zunächst das des Glattofens,

weicht, wenn auch nur unbedeutend, so doch von dem bei Holzfeuerung ab, und ist auch

in Einigem eine größere Sorgfalt zu beobachten.

Die Stöße der äußeren Ringe werden dichter und 1 1/4 bis 1 1/3 Zoll rhein. oder etwa

anderthalb Finger von einander, dabei der erste Ring bis 3 Finger oder 2 bis 2 1/2''

rhein. von der Wandung ab gesetzt; die Stöße nach der Mitte zu aber 2 1/2 Finger

oder 1 3/4 bis 2'' rhein. von einander ad, und hat man darauf zu sehen, daß man

– wenn es irgend angeht – unter den Mittelfuchs u keinen sogen. König bringt, sondern die Mitte kleeblattartig, mit drei oder

vier Stößen besetzt.

Dadurch wird der Zug regelmäßiger und die Mitte brennt vollständig aus.

Von der Kappe bleibt man mit den oberen Kapseln 1 1/2 bis 2'' rh. oder 2 bis 3 Finger

ab.

In den Stößen vor den Schlundlöchern n müssen die drei

unteren Kapseln gut und um die Hälfte stärker als die anderen seyn. Man setzt diese

Stöße so ein, daß rechts und links vor der Mitte des Schlundloches gut drei Finger

oder 2 1/4 bis 2 1/2 Zoll rhein. weit von einander ab zwei zu stehen kommen und

füllt dann den Ring in oben angegebener Weise aus. Daß man die Größe der Kapseln so

weit als nur möglich derartig zu wählen hat, um nach der Angabe den Ofen besetzen zu

können, versteht sich von selbst.

In den zweiten Ring kommen der Mitte der Schlundlöcher gegenüber Stöße mit ebenfalls

unten drei starken und besonders guten Kapseln, weil diese

Kapseln des zweiten Ringes am allermeisten zu leiden haben.

Von dem richtigen Besetzen des Ofens vor den Schlundlöchern

hängt ein regelmäßiger Brand wesentlich ab, weßhalb man auf dasselbe zu achten

hat.

Die stärkeren Kapseln können mit Sand gefüllt werden, so viele als man davon zu

brennen hat, auch füllt man in die Stöße zunächst den

Schlundlöchern wo möglich Bisquitsachen.

Die Kapseln müssen gut aufeinander passen, Risse und Löcher werden mit Kapselmasse

verstrichen und beim Einsetzen immer mit der schadhaften oder nicht gut schließenden

Seite nach der Mitte hin gestellt. Unterläßt man dieses,

so bekommt das Porzellan in den fehlerhaften Kapseln

leicht einen Aschenanflug und beschlägt.

Alle Bodenkapseln, sowie auch die obersten werden gefüllt. Es kann vorkommen, daß

einige der ersteren nicht ausbrennen; diese müssen bei einem nächsten Brande nahe

den Schlundlöchern wieder eingesetzt werden. Man ist dann aber immer noch im

Vortheil gegen das Einsetzen leerer Kapseln, weil der größte Theil derselben doch

stets ausbrennt.

Die Einsetzthür wird wenigstens zehn Zoll stark versetzt und sehr sorgfältig mit

nassem Sande verstrichen. Ich habe gesehen, daß man auch mit ziemlich fettem Lehm

verstreicht. Dieser bekommt immerfort Risse, die wieder verstrichen werden müssen.

Die Feuchtigkeit dieses frischen Auftrages theilt sich aber dem älteren Verstriche

mit, kühlt den Ofen vor

der Einsetzthür, ohnehin dem kältesten Theile, noch mehr ab, dringt auch wohl in den

Ofen und muß um so mehr die Weiße des Porzellans zunächst der Einsetzthür

beeinträchtigen, je weiter der Brand vorgerückt ist.

Der Verglühofen wird ebenso wie beim Holzbrande besetzt;

in dem Falle aber, wenn das Geschirr ohne Kapseln unmittelbar auf die Sohle gestellt

wird, bringt man über den Füchsen von Chamottesteinen oder kleineren Kapselringen

etwa 2–2 1/2 Fuß hohe Essen an, um die Hitze von der Sohle mehr ab und nach

der Kappe b' hin zu leiten.

Im dem Thürversatze bringt man eine mit einem Thonpfropfen verschließbare

Schauöffnung an, die beim Steinkohlenbrande in meinen Oefen einen Zweck hat, weil

man, wie man später sehen wird, wenn nöthig, die Hitze des Verglühofens steigern

kann.

Das erforderliche Gezähe.

An Gezähestücken sind beim Steinkohlenbrennen nothwendig:

1) ein Räumeisen, Fig. 24;

2) eine Kratze, Fig. 25;

3) ein schwaches langes Brecheisen, unten meißelförmig

verstählt, zum Abstoßen etwaiger Schlackenansätze;

4) ein kleinerer Fülltrog von Holz oder Blech, zum Einfüllen

der Kohlen;

5) ein Hammer zum Zerschlagen größerer Kohlenstücke;

6) eine gewöhnliche eiserne Kohlenschaufel.

Das Brennen.

Soll mit dem Brande begonnen werden, so bringt man zunächst auf den tiefsten Theil

der Roste Strohwische, Hobelspäne oder leicht entzündbares Reisig – was man

eben hat – und darauf sich kreuzendes kleingespaltenes, 12–15'' langes

Holz, 15 Stück etwa.

Thunlichst gleichzeitig oder schnell hintereinander wird das Holz auf allen Rosten

von unten angezündet, und wenn solches vollständig

brennt, auf jeden ein Fülltrog voll Kohlen aufgegeben. – Die zu verwendenden

Kohlen dürfen nicht naß seyn, doch können sie beim Eintragen in's Brennhaus so viel

mit einer Gießkanne angefeuchtet werden, daß sie nicht stauben. Von nassen Kohlen

verbrennt man mehr, weil das darin enthaltene Wasser verdampft werden muß, und der

Brand dauert länger; auch wird das Geschirr nie so ganz rein weiß. – Die

Zuführungslöcher für die Verbrennungsluft o, sowie die

oberen Flügel der Regulirungsthüren q sind

geschlossen.

Erlischt beim ersten Aufgeben der Kohlen ein Feuerkasten, so hat dieß durchaus nichts

zu sagen; man sucht das Feuer wieder in Brand zu bringen, und wenn auch der

Feuerkasten um eine Viertelstunde, ja selbst eine kleine halbe Stunde gegen die

anderen zurückbleiben sollte, so hat dieß keinen nachtheiligen Einfluß auf den

Brand, der nur in seinem späteren Verlaufe einer größeren Aufmerksamkeit bedarf.

– Man hat auch nicht nöthig, beim Nachfüllen in der ersten Stunde eine

bestimmte Reihenfolge zu beobachten. Man füllt nach, wo es nöthig ist, und zwar

einen ganzen oder halben Fülltrog, ganz nach Bedarf. Wesentlich ist es aber, daß

nicht eher nachgefüllt wird, als bis die vorher aufgegebenen

Kohlen gut durchgebrannt sind, wie es überhaupt Regel ist, daß frische Kohlen

immer ein vorbereitetes Bett von durchgebrannten als Unterlage finden.

Nach drei Viertel bis einer Stunde müssen alle Feuer in einem gleichen Brande seyn,

und nun müssen in einer richtigen Reihenfolge Kohlen aufgegeben werden. Man beginnt

mit der ersten Nummer der Feuerkästen – gut ist es, wenn die Nummern

angeschrieben sind – und rückt in Intervallen von 10–15 Minuten fort.

Um Irrthümer zu vermeiden, läßt man das Räumeisen die Runde mitmachen, und setzt es

stets vor den Feuerkasten, in welchem zunächst aufgegeben werden soll.

Beim Aufgeben werden die Kohlen langsam nachgeschüttet, wenn sie mehr auf dem oberen

Theile des Rostes liegen bleiben, man schüttet sie plötzlich aus, wenn sie nach

hinten rollen sollen.

Anfangs muß die Hitze im Ofen sehr langsam vorrücken und darf man den ersten

Lichtschein in kleineren Oefen nicht vor 2–2 1/2 Stunden, in größeren nicht

vor 2 1/2–3 Stunden durch das Schauloch in der Einsetzthür wahrnehmen. Dabei

sucht man den Rost mit Kohlen zu bedecken, was auch in 1 1/2–2 1/2 Stunden,

vom ersten Aufgeben der Kohlen an gerechnet, der Fall seyn wird. – Es kann

vorkommen, daß sich schneller als angegeben wurde ein Lichtschein im Ofen zeigt, und

dabei der Rost noch nicht bis oben mit Kohlen bedeckt ist. Dieß muß man zu vermeiden

suchen; der Ofen geht dann zu schnell und muß der Zug durch theilweises oder

gänzliches Schließen der unteren Flügel der Regulirungsthüren gehemmt werden. Das

Porzellan wird auch in diesem Falle gut, die Kapseln werden aber mehr angegriffen

und erhält man viel Bruch bei denselben.

Sehr gut zum Reguliren des Zuges ist eine Essenklappe mit Zug, wie sie für

Puddel- und Schweißöfen bei der Eisenfabrication üblich ist. Sie läßt ein

sehr genaues Reguliren des Zuges zu, und man erhält dann sehr gelungene Brände.

Stehen die Kohlen bis in den Fülltrichter an – bis z in Fig.

27 – so werden von der Sohle des Feuerkastens alle kleinen Kohlen,

welche während der Zeit, wo der Rost noch nicht mit Kohlen bedeckt war, durch den

oberen Theil desselben gefallen sind, mit der Schaufel aufgerafft und auf die auf

dem Roste liegenden glühenden Kohlen geworfen, damit sie nicht unbenutzt in die

Asche kommen.

Bemerkt man durch die Schaulöcher oder durch ein schnelleres Verbrennen in einem oder

dem anderen Feuerkasten, daß auf einer Seite des Ofens die Hitze mehr zunimmt als

auf der anderen, woran meistens ein ungleiches Einsetzen vor den Schlundlöchern

schuld ist, so muß man dort, wo der Ofen heißer geht, die Regulirungsthüren

schließen und so lange geschlossen erhalten, bis die Hitze auf allen Seiten des

Ofens eine gleiche ist; denn so wenig ein nicht ganz

gleichförmiger Brand in der ersten Stunde des Brennens zu sagen hat, so

ungünstig wirkt er im weiteren Verlaufe desselben ein, und ist meistens die

Veranlassung mißlungener Brände.

Jetzt werden die Luftzuführungscanäle o bis zur Hälfte etwa geöffnet.

Beim nächsten Nachfüllen gibt man, wenn es nöthig ist, auch zwei Fülltröge auf, um

den Fülltrichter schnell bis oben hin voll Kohlen zu bekommen. Vor jedem Aufgeben

werden die Kohlen in der Weise mit dem Räumeisen nachgestoßen, daß auf einmal nicht zu viel von den angewärmten Kohlen auf die bereits

brennenden und die glühenden Kohks herabrollen, wobei sie sofort in Brand

gerathen und gleichsam aussehen, als würde aus ihnen die Flamme, wie aus einem

Schwamme das Wasser, ausgepreßt. Man muß, wie bereits bemerkt wurde, in richtigen Zeitabschnitten, d.h. zu Anfang in etwa

10–15 Minuten, einen Feuerkasten nach dem anderen

nachstoßen.

Durch ein solches Schüren vermeidet man das Rauchen und

steigert in kurzer Zeit gleichmäßig die Hitze des Ofens. Dabei muß der Ofen mit

einer lichten Flamme gefüllt seyn. Nur durch genaues Befolgen dieser

Grundbedingungen erhält man weißes, tadelloses Geschirr.

So lange man eine klare, wellenförmig nach aufwärts steigende Flamme im Ofen noch

durch das Schauloch bemerken kann, ist der Ofen als damit gefüllt zu betrachten.

Schwindet diese und sind die Stöße beinahe in der Weise sichtbar, als wenn sie kalt

daständen, nimmt man überhaupt nur Hitze und keine Flamme im

Ofen wahr, so müssen in kurzen Zeitabschnitten Kohlen nachgestoßen, und

darauf aufgegeben werden; denn ist für längere Zeit der Ofen nicht mit

Flamme gefüllt, so wird, wie bereits angegeben worden ist, das Geschirr gelb. Der in

jedem Porzellan vorkommende Eisengehalt ist dann darin als Oxyd enthalten und

veranlaßt die gelbe Färbung.

Nur hüte man sich, was sehr zu beachten ist, zu viel Kohlen auf

einmal und nach den Roststäben zu nachzustoßen. In diesem Falle wird die

Flamme trübe und ist von schwarzen Streifen durchzogen, wobei schwarzer Rauch aus

der Esse wirbelt. Das Eine und das Andere darf nicht vorkommen. Der Rauch muß immer

dünn, durchsichtig und nur grau seyn, weil beim Gegentheil eine unnöthige

Kohlenverschwendung stattfindet, die Dauer des Brandes durch Abkühlung verlängert

wird und das Geschirr nie so schön ausfällt als beim richtigen Schüren. Es kann

deßhalb, namentlich aber bei großen Oefen, die nur fünf und dann größere Feuerungen

haben, vorkommen, daß man zweimal nacheinander nachstoßen muß, ehe wieder aufgegeben

wird, um nicht unvorgewärmte Kohlen auf den Rost zu bringen.

Wichtig ist auch die zur rechten Zeit stattfindende Reinigung der Roste. Man hat bei

den Feuerungen dieselben bei höher liegender Ofensohle vor Augen, oder bei tiefer

liegenden Feuerkästen, wo die Ofensohle und die Brennhaussohle wie in der Zeichnung

in gleicher Höhe liegen, doch den vollen Feuerschein auf der Sohle des Feuerkastens.

– So wie dieser Schein auch nur wenig nachläßt, werden die oberen Flügel der

Regulirungsthüren aufgemacht, wo man alsdann den ganzen Rost frei vor sich liegen

hat.

Man lüftet mit dem Räumeisen, damit die angesammelte Asche durchfallen kann, und

stößt etwaige Schlackenansätze mit dem Räumeisen oder der meißelförmig zugeschärften

Eisenstange von den Rosten ab und sucht sie nach unten hin zu bringen. Man kann auch

in der Höhe von a' eine Auflegestange anbringen, die man

in zwei Achsen einhängt, um das Räumeisen etc. darauf zu stützen. Mit letzterem darf

man nur 1 1/2 bis höchstens 2'' durch die Rostspalten in die Kohlen kommen, weil

sonst das Bett von glühenden Kohks und brennenden Kohlen, welches den frisch

aufgegebenen zur Unterlage dienen soll, zerstört werden möchte. Bei reinen Kohlen

und richtigem Schüren kann es übrigens vorkommen, daß während eines Brandes nur

einmal, ja als Ausnahme wohl auch gar nicht, die Roste gereinigt werden müssen. Es ist das eine gute Eigenschaft der Hängeroste, daß auf ihnen

keine starke Verschlackung erfolgt. Haben sich aber Schlacken angesetzt,

was man ja sogleich bemerken kann und muß, so müssen sie, ehe sie den Rost ganz

versetzen und den Luftzutritt hindern, sofort abgestoßen und nach dem Tiefsten des Ofens gebracht

werden, wo sie auf eine Weise, wie sie nun beschrieben werden soll, fortgeschafft

werden.

Im Verlauf des Brandes wird, je nachdem die Kohlen mehr oder weniger aschenreich

sind, 1 bis 4mal die Asche, welche sich nach dem unteren Theile des Rostes gesenkt

hat, fortgeschafft, damit brennende Kohlen an diese Stelle nachrücken können. Dieses

Fortschaffen bewerkstelligt man mit der Kratze und zum Theil dem Räumeisen. Man

zieht unterhalb der Roste so lange die Asche vor, bis hellorange glühende Kohks

nachrücken, wobei man auch darauf zu sehen hat, daß vom Roste abgestoßene Schlacken

mit vorgezogen werden. – Sind Asche und Schlacken fortgeschafft, so verlegt

man den Raum zwischen dem unteren Theile der Roststäbe und der Sohle des

Feuerkastens wieder mit Asche, schließt die oberen Flügel der Regulirungsthüren, die

man geöffnet hatte, stößt dann unverzüglich Kohlen nach und füllt den

Aufgebetrichter wieder. Es ist hierbei ganz gleichgültig, ob ein, zwei oder drei

Fülltröge aufgegeben werden; der Fülltrichter muß wieder angefüllt werden.

Man besorgt das Ausräumen der Asche in den einzelnen Feuerkästen in Zwischenräumen

und in der Reihenfolge derselben, um das Rauchen und die damit verbundene Abkühlung

des Ofens zu vermeiden.

Wenn die scharfen Kanten der Kapseln anfangen weißglühend zu werden und bald darauf

spiegeln, beginnt man mit dem Scharffeuer.

Die Schürer, welche beim Beginn des Brennens und während des Vorfeuers wenig zu

arbeiten hatten, müssen nun ihre volle Aufmerksamkeit und Thätigkeit der

Entwickelung eines lebendigen Feuers zuwenden. Nochmals mache ich hier der

Wichtigkeit wegen darauf aufmerksam, daß man das rasche

Zunehmen des Feuers nur durch in richtigen Zeiträumen und schnell auf einander

folgendes Nachstoßen und Aufgeben der Kohlen, nicht aber durch Ueberhäufen des

Rostes damit, bewirken kann. Bei einem richtigen Schüren ist auch die

Arbeit bei weitem leichter und keineswegs ermüdend; die Brände dauern ja überhaupt

nur kurze Zeit.

Die Oeffnungen für Zuführung der Verbrennungsluft werden nun ganz aufgemacht.

In der Periode des Scharfbrennens muß aus dem schon früher

angeführten Grunde ganz besonders auf richtige Flammenfüllung des Ofens gesehen

werden. Die erwähnten, durch das Gegentheil herbeigeführten Nachtheile treten

sonst ganz bestimmt ein und schadet auch in dieser Periode eine trübe, mit

schwarzen Rauchstreifen durchzogene Flamme ganz gewiß.

Fängt die Flamme zu spiegeln an, d.h. durchziehen sie breite, blendend weiße

Streifen, so muß das Feuer noch dadurch verstärkt werden, daß

man auf einmal noch weniger Kohlen nachstößt, dabei aber fast ununterbrochen von

einem Feuerkasten zum anderen in richtiger Reihenfolge geht.

Die Roste müssen rein erhalten werden.

Außerdem hüte man sich auch jetzt, die Roste mit Kohlen zu überladen; diese dürfen

auf den Rosten nur so hoch aufliegen, daß sie oberhalb eine 6 Zoll, im unteren

Theile derselben eine 10 Zoll bis höchstens einen Fuß starke Schicht bilden, weil ein mit Kohlen überladener Rost das Abbrennen

erschwert.

Nehmen die Kapseln die blendende Weißhitze der Flamme an, wobei man keinen Stoß im

Ofen unterscheiden kann, so schreitet man zum Probeziehen, und holt man dort die

erste, wo der Ofen eine geringere Hitze in irgend einer Zeit während des Verlaufes

des Brandes gehabt zu haben schien oder wirklich gehabt hat.

Bei Oefen, die im Vergleich zu ihrem Durchmesser eine geringere Höhe haben, also

denen, welche nur aus einem Glatt- und Verglühofen bestehen, wird gegen Ende

des Brandes stets, bei den anderen meistens über der Esse ein Fuchs erscheinen.

Seine hellleuchtende Flamme deutet immer das nahe Ende des Brandes an.

Das Probeziehen muß schnell geschehen und die Probeöffnung wieder gut verschlossen

werden, damit keine Luft das Geschirr trifft, welches dadurch leidet.

Erscheint die Probe im Scherben durchscheinend, ist er gaar, ist die Glasur

vollkommen geflossen, so schreitet man zum Abbrennen, wo nicht, so wird noch

nachgeschürt und dann eine zweite Probe genommen.

Wo man einmal Probe geholt hat, nimmt man sie zum zweiten Male nicht gern wieder,

weil durch die unvermeidliche Abkühlung beim Herausholen die nächsten Proben

zurückbleiben und nicht die wahre Beschaffenheit des Brandes selbst zeigen. Auch hat

man zu bedenken, daß Steinkohlenöfen wenigstens noch eine Viertelstunde nachbrennen,

was indessen nicht leicht ein Ueberbrennen und Eingehen der Stöße herbeiführen kann,

weil die Hitze bei Steinkohlenfeuerung, wenn auch intensiver als die bei

Holzfeuerung, doch weniger zerstörend auf die Kapseln einwirkt und nicht so leicht

einschaliges und dickes Geschirr und Glasurrisse veranlaßt. Wenn leichtflüssiges

Porzellan in kleineren Oefen gebrannt wird, so dürfen die Proben nicht ganz

vollkommen gaar seyn, wenn abgebrannt wird, weil bei diesen das Nachbrennen mehr

einwirkt als bei großen Oefen und hartem Porzellan.

Wenn die Probekapsel so steht, daß sich an einer der Kanten die Flamme stößt und in

die Kapsel eindringt, und wenn der Probescherben darin frei steht, so werden in

diesem Falle die Proben stets schwärzlich oder bräunlich gelb erscheinen. Das hat

durchaus nichts zu sagen und lasse man sich dadurch nicht zu der Ansicht bringen,

als wäre der Brand kein gelungener. Ist bei der Probe der Scherben nur gut

durchscheinend und die Glasur sonst schön geflossen, so wird auch der Brand ein in

jeder Beziehung befriedigender seyn.

Das Abbrennen.

Es ist gut, wenn beim Abbrennen die Feuerungen gleichmäßig

mit Kohlen gefüllt sind, um ein thunlichst gleichzeitiges Schließen der

verschiedenen Oeffnungen und Regulirungsthüren möglich zu machen.

Zunächst wird die Kohle in der Weise nachgerückt, daß sie etwa 5–6 Zoll über

der Trageplatte k steht und dabei 1/3 bis die Hälfte der

schiefen Ebene des Fülltrichters bedeckt, und etwa 2–2 1/2 Zoll hoch auf

derselben liegt. Auch wird sie ganz gleichmäßig auf dem Roste vertheilt.

Man schließt die Zuführungsöffnungen für die Verbrennungsluft, und verstreicht die Schlußsteine gut. Nun läßt man die Kohlen ruhig

fortbrennen, hilft allenfalls mit dem Räumeisen nach, wo dieß unregelmäßig

geschieht, wobei man sich aber hütet, die Oeffnung zwischen

der Trageplatte und den Köpfen der Roststäbe von Kohlen zu entblößen

– bis sie vollständig abgebrannt sind und die kurze

Flamme derselben im unteren Theile des Fülltrichters nicht den geringsten Rauch

mehr sehen läßt. Wo in einem Fülltrichter dieß der Fall ist, nimmt man den

Blechdeckel von demselben, bedeckt die Oeffnung mit Thonplatten oder Backsteinen und verstreicht alle Fugen sehr sorgfältig.

So läßt man die Kohlen zu Kohks, welche durchaus nicht mehr

dampfen, abbrennen. Man beobachtet hierbei sehr genau den Schein, welchen

die Roste auf die Sohle der Feuerkästen werfen. So lange ein noch so wenig

gelbliches Licht darin wahrzunehmen ist, bleiben die unteren Thüren offen, so wie

aber die Sohle der Feuerkästen eine graue Färbung angenommen hat und todt aussieht,

werden auch die unteren Thüren geschlossen, aber ja nicht

früher. Dieses Schließen geschieht ohne alle Reihenfolge, ganz nach

Erforderniß.

Sind die Thüren bei allen Feuerungen geschlossen, so ist auch das Abbrennen als

beendet zu betrachten. Man überläßt ganz ruhig den Ofen dem Abkühlen, wobei die mit

gefritteter Asche und Kohksstückchen überdeckten Roste das Einziehen kalter Luft

verhindern und wesentlich zur besseren Erhaltung der Kapseln beitragen, wie überhaupt diese bei einer

richtig construirten Steinkohlenfeuerung und entsprechendem Brennen länger als bei

Holzfeuerung brauchbar bleiben und nicht so stark verglasen, also zur Chamotte

besser zu verwenden sind.

Die Essenklappe oder der Schieber wird bei Oefen ohne Trockenraum geschlossen, sobald

die stärkste Hitze nachläßt.

Bei den mit einem Trockenraume versehenen Oefen werden während des Brandes die

Gestelle mit kleineren Formen besetzt. Nach dem Abbrennen zieht man die Schlußsteine

bei u, und besetzt hierauf den noch leeren Raum mit

größeren Formen, öffnet die Abzuglöcher x, schließt die

Thüre oder Thüren und hierauf nach und nach den Schieber.

Würde man diesen plötzlich ganz schließen, so würde die Hitze im Trockenraume eine

zu große werden, die hölzernen Gestelle verbrennen und die Formen verderben.

Der Verglühbrand.

Bei den von mir construirten Oefen gibt der wie gewöhnlich besetzte Verglühofen auch

stets ein gutes Verglühgeschirr, wenn der Glattofen abgebrannt hat.

Bemerkt man indessen, daß der Verglühofen beim Beginn des Scharffeuers noch

zurückgeblieben ist, so braucht man nur die Zuführungsöffnungen für die

Verbrennungsluft theilweise oder nach Umständen ganz zu schließen. Hierdurch wird

die Flamme länger und die Hitze im Verglühofen stärker. Es wird aber nicht selten

Veranlassung vorhanden seyn, in der oben angeführten Weise die Hitze des

Verglühofens verstärken zu müssen, weil die Verhältnisse der einzelnen Theile der

Oefen, wie ich sie früher angegeben habe, derartig erprobt sind, daß in einem

darnach eingerichteten Ofen der Verglühbrand mit dem Glattbrande ohne weiteres

Zuthun gleichzeitig gut wird. Ist dieß indessen bei Oefen, wo nur die Feuerungen für

Steinkohlenbrand umgeändert worden sind, nicht der Fall, und bleibt der Verglühbrand

zurück, so müssen die quadratischen Füchse in der Sohle des Verglühofens oder der

Kappe des Glattofens sehr wenig vergrößert werden, dagegen der Fuchs in der Kappe

des Verglühofens einen um etwa 1/2–1 Zoll geringeren Durchmesser erhalten.

Man streicht ihn mit magerer, recht feuerfester Kapselmasse so viel in seiner ganzen

Höhe aus. – Im entgegengesetzten Falle, oder wenn der

Glattofen unten mehr Hitze als oben hat, wird der Durchschnitt der Füchse

des Glattofens etwas kleiner gemacht – durch Ausschmieren – und der

Durchmesser des Fuchses in der Kappe des Verglühofens wird etwas vergrößert, wenn eine

quadratische Esse dieß gestattet.

Die Zeitdauer der Brände und den Steinkohlenverbrauch anlangend, so haben sich bei

Oefen von den verschiedenen Dimensionen die nachstehenden Resultate ergeben:

In einem Ofen, dessen Glattofen 5' 8'' rhn. Durchmesser und 5' Höhe im Scheitel

hatte, dauerten die Brände 8 3/4 Stunden und war der Steinkohlenverbrauch 14 Ctr.;

zu den Holzbränden brauchte man bis 18 Stunden Zeit und 5 1/2–6 Klafter à 108 Kubikfuß rhn. halb Scheit- und halb

Stockholz, ersteres fein gespalten und getrocknet.

Bei einem Ofen von 10' Weite dauerten die Brände bis 10 Stunden und war der

Steinkohlenbedarf bis 38 1/2 Ctr. Der Holzverbrauch war sonst 5 Klafter

Stock- und 5 Klafter kleingespaltenes und getrocknetes Scheitholz.

Bei 11füßigen Oefen ist die Brennzeit bis 11 Stunden, der Kohlenverbrauch 45 Ctr.,

und bei Oefen von 12' Durchmesser erstere 15 1/2 Stunden, letzterer 46 Ctr. –

In letzteren Oefen waren die Holzbrände sehr ungleich, dauerten 30 Stunden und mehr,

und war der Holzverbrauch ein sehr großer. Einer dieser Oefen ist auch wegen

schlechter Brände längere Zeit nicht benutzt und ein zweiter, jetzt ebenfalls für

Steinkohlenbrand eingerichteter, ist gar nicht ausgebaut worden.

Tafeln