| Titel: | Die calorische Hochdruckmaschine von Richard Unger. |

| Autor: | G. Delabar |

| Fundstelle: | Band 186, Jahrgang 1867, Nr. II., S. 3 |

| Download: | XML |

II.

Die calorische Hochdruckmaschine von Richard Unger.

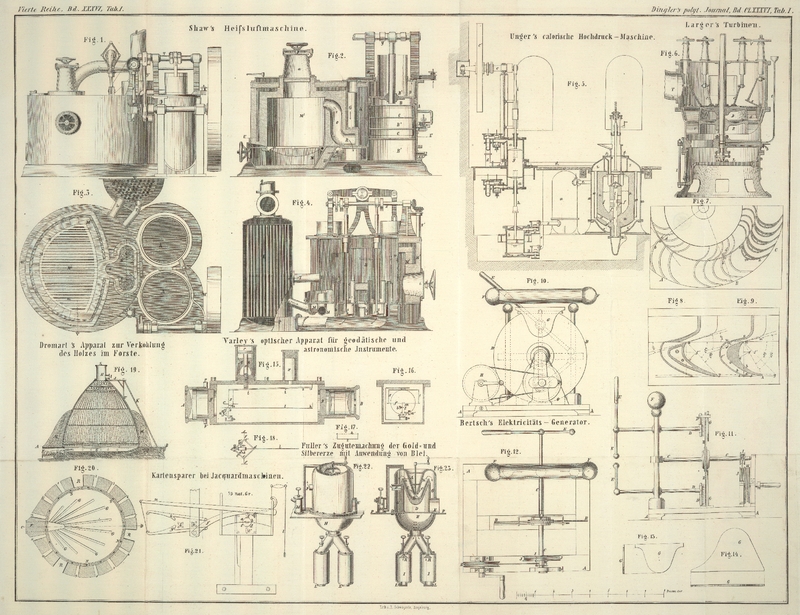

Mit einer Abbildung auf Tab. I.

Unger's calorische Hochdruckmaschine.

Zu den vielen Constructionen, welche die calorische Maschine seit Ericsson erfahren hat, wurde von Richard Unger in der neuesten Zeit eine weitere hinzugefügt, die

alle Aufmerksamkeit verdient.

Nach der Beschreibung, welche darüber im „Civilingenieur“ vom

laufenden Jahrgang (Bd. XIII S. 43) veröffentlicht worden ist, soll diese calorische

Hochdruckmaschine im Stande seyn, unter Vermeidung einer zu großen

Volumensvermehrung die bisher der allgemeinen Einführung im Wege stehenden

Schwierigkeiten zu beseitigen, welche bekanntlich namentlich aus der hohen

Temperatur ihrer Betriebsluft hervorgehen. Zu diesem Behufe werden Steinkohlen in

einem nach Außen hin völlig luftdicht verschlossenen Ofen durch Zuführen der zur

Verbrennung nöthigen Luft, welche durch eine von der Maschine getriebene Druckpumpe

mit Druck- und Saugventilen zugeleitet wird, unter einem Druck von 5

Atmosphären Ueberdruck verbrannt. Den Verbrennungsgasen wird bei ihrem Austritt aus dem Ofen

ein von derselben Druckpumpe geliefertes Luftquantum von etwa 30°C.

Temperatur zugeführt und hierdurch ein Gasgemisch von 250 bis 300°C. erzielt,

welches alsdann die Betriebsluft bildet. Dieses wirkt in einem Cylinder auf einen

Kolben, welcher seine Bewegung vermittelst des gewöhnlichen Kurbelmechanismus auf

die Schwungradwelle überträgt.

Die Betriebswelle betreibt außer der Ventilsteuerung die oben erwähnte Luftpumpe

sowie eine kleine Kaltwasserpumpe, deren Wasser dient um die Luft in der Luftpumpe

während der Compression abzukühlen, und auf dieser letzteren Einrichtung beruhe

vorzüglich der von der Maschine zu erwartende günstige Erfolg. Denn gerade dadurch,

daß während der Zusammendrückung der Luft kaltes Wasser in feinen Strahlen in den

Compressionscylinder eingespritzt werde, sey es möglich, die Luft auf einer

niedrigen Temperatur von etwa 30°C. zu erhalten, welche sich nachher, indem

sie sich mit den Verbrennungsgasen mische, auf 250 bis 300°C. erwärme,

dadurch eine beträchtliche Volumensvermehrung erleide und in Folge dessen eine

entsprechende mechanische Arbeit auf den Betriebskolben ausübe.

Die in Fig. 5

im Durchschnitt skizzirte Maschinenanlage besteht der Hauptsache nach aus zwei

getrennten Theilen, aus dem Ofen und der eigentlichen Maschine. Diese ist nach Art

einer verticalen Gebläsemaschine doppelt-wirkend und selbst wieder aus dem

Arbeitscylinder a mit dem Plungerkolben g, der Compressionspumpe b

mit dem Kolben k, den Stangen h,

i und der Treibwelle c mit dem Schwungrad c' zusammengesetzt. Der Ofen dagegen besteht aus dem

gußeisernen Cylinder m, m mit den beiden Hauben z, z und z', z' und dem

davon eingeschlossenen eigentlichen Feuerraum n, n mit

dem Rauchschacht l und dem Füllcylinder p.

Der aus feuerfesten gebrannten Steinen gemauerte Feuerraum n,

n bildet ebenfalls einen hohlen Cylinder mit abgerundetem Boden, der

ringsum von einem Blechmantel zusammengehalten wird. Die Kohlenzuführung geschieht

durch den in der oberen Haube z, z eingesetzten

Füllungscylinder p, von wo die Kohlen in den den

Rauchschacht l umgebenden Feuerraum f, f zur Verbrennung gelangen.

Die Verbindung des Ofens mit der Maschine geschieht einerseits durch die von der

Compressionspumpe kommenden Röhren e und e', andererseits durch das vom Ofen kommende Rohr d', dessen Ausläufer d die

Betriebsluft nach dem Ventilkasten des Arbeitscylinders führen.

Zwischen den Ofen und die Compressionspumpe ist überdieß der Windkessel u eingeschaltet, von welchem aus sich außer den Röhren

e und e', auch noch die

kleinen Röhren s und t

abzweigen, welche die zur Unterhaltung der Verbrennung nöthige Luft liefern und zwar

durch s die nöthige Luft für den Rauchschacht l und durch t die Luft

direct in den eigentlichen Feuerraum f, f.

Die sich bei der Verbrennung entwickelnden Gase strömen in den Rauchschacht l durch die in demselben angebrachten Oeffnungen f', f', gehen darin zunächst abwärts und gelangen dann

in drei radiale Canäle v, v, wo sich mit ihnen die von

der Röhre e' herkommende comprimirte Luft vereinigt. Zu

dieser Communication und Circulation ist der hohle Raum zwischen dem eigentlichen

Feuerherd und dem ihn nach Außen umgebenden Gehäuse durch einen Blechcylinder w in zwei ringförmige Räume geschieden, von denen der

äußere nach oben, der innere nach unten geschlossen ist. In Folge dieser Anordnung

muß daher die durch das Rohr e' in den äußeren Raum

eintretende Luft ihren Weg nach unten nehmen und durch die Oeffnungen o in die radialen Canäle v,

v eintreten, welche ihrerseits das Gemisch von Luft und Verbrennungsgasen

in dem inneren, vom Mantel w umschlossenen hohlen Raum

aufwärts nach der Haube z, z leiten, von wo es durch das

Rohr d' und die Ausläufer d

als Betriebsluft nach dem Betriebscylinder gelangt, daselbst dem Kolben seine

mechanische Arbeit abgibt und nachher durch die Abflußröhre in den Schornstein

entweicht.

Wir bedauern in die Details dieser im Ganzen sehr gut ausgedachten Construction hier

nicht weiter eingehen zu können. Ebenso können wir unserer Quelle nicht weiter in

die theoretische Auseindersetzung bezüglich des muthmaßlichen Kohlenverbrauches

folgen. Bemerken wollen wir aber noch, daß das Resultat derselben, wornach die

projectirte Maschine per Stunde und Pferdekraft bloß

0,844 Kil. Steinkohlen verbrauchen würde, für die neue Maschinenanordnung allerdings

sehr günstig wäre.

Die weitere Beurtheilung müssen wir uns auf später vorbehalten, wenn die Maschine praktisch ausgeführt seyn wird und uns nähere Daten über

die wirkliche Leistungsfähigkeit derselben zu Gebote

stehen.

G.

Delabar.

Tafeln