| Titel: | Field's Verbesserungen an Dampfmaschinen und Alarmpfeife für überhitzten Dampf. |

| Fundstelle: | Band 186, Jahrgang 1867, Nr. XXXVII., S. 175 |

| Download: | XML |

XXXVII.

Field's Verbesserungen an Dampfmaschinen und Alarmpfeife für überhitzten

Dampf.

Aus dem Mechanics' Magazine, Juni 1867, S.

371.

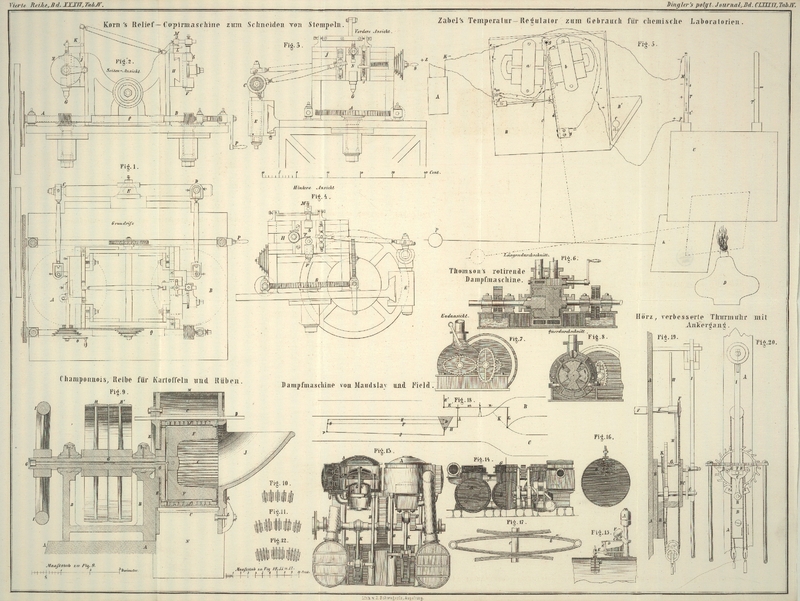

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Field's Verbesserungen an Dampfmaschinen.

Die im Nachstehenden beschriebenen Verbesserungen an Dampfmaschinen ließ sich Josua

Field, von der renommirten Firma Maudslay Söhne und Field zu

Lambeth, in der letzten Zeit patentiren.

Seine Erfindung besteht erstens in einer eigenthümlichen Lagerung des

Hochdruckcylinders bei Woolf'schen Dampfmaschinen,

wodurch eine beträchtliche Raumersparniß und namhafte Vereinfachungen in der

Construction der Maschine erzielt werden. Fig. 13 stellt einen zum

Theil im Durchschnitt gezeichneten Grundriß einer gekuppelten Dampfmaschine dar,

durch welchen dieser Theil der Erfindung veranschaulicht werden soll.

A, A sind die beiden großen oder Niederdruckcylinder der

Maschine und C, C die beiden Hochdruckcylinder; letztere

sind nicht, wie dieß seither gebräuchlich war, hinter den ersteren oder seitlich von

denselben angebracht, sondern in dem vorderen Deckel der ersteren gelagert und ragen

so weit in denselben hinein, als es wegen der Anbringung der Schieber und

Schieberkästen zulässig ist.

Wie aus der Zeichnung ersichtlich, ist der Kolben D des

großen Cylinders A so geformt, daß er sich, beim Gange

der Maschine, der durch das Hineinragen des kleinen Cylinders C in den großen Cylinder A entstandenen Form

des Kolbendeckels E genau anschließt, und so der

schädliche Raum im Cylinder möglichst vermieden wird. Die beiden Kolben D und E sind durch die Kolbenstange G, welche am hinteren Ende des Cylinders C durch eine Stopfbüchse H

dampfdicht abgeschlossen wird, direct mit einander verbunden. Die Uebertragung der

Kolbenbewegung auf die Kurbelwelle geschieht mittelst zweier an dem Kolben D befestigten Kolbenstangen B, die auf einen Kreuzkopf i wirken, von

welchem mittelst einer Treibstange K die Bewegung der

Kurbelwelle bewirkt wird.

Der zweite Theil der Erfindung besteht in einer Anordnung der Dampfmaschine, wodurch

sie befähigt ist mit großer Expansion zu arbeiten. Zu diesem Zwecke sind drei

Dampfcylinder A, B, C (Fig. 14) nebeneinander

angebracht, die auf eine vor denselben gelagerte dreikurbelige Welle wirken, deren

Kurbeln einen Winkel von 120º mit einander bilden. Der directe Dampf tritt

nur in einen dieser Cylinder, und zwar in den mittleren, wo die Zuströmung etwa nach

der Hälfte des Kolbenhubes abgeschlossen wird. Nachdem der Dampf bis zum Ende des

Kolbenhubes in diesem Cylinder expandirt hat, geht er durch entsprechende Schieber

G und Canäle E nach den

beiden anderen Cylindern, deren Kolben nur durch den expandirten Dampf bewegt

werden. Wenn es wünschenswerth erscheinen sollte, kann man dem mittleren Kolben B einen geringeren Hub geben als den beiden anderen A und C, wodurch die

Expansion des Dampfes in den letzteren noch erhöht werden kann.

Der dritte Theil der Erfindung betrifft einen Alarmapparat, um den nachtheiligen

Folgen vorzubeugen, welche entstehen, wenn überhitzter Dampf eine zu hohe Temperatur

annimmt.

Dieser Apparat besteht aus einer Dampfpfeife, welche mit einem in der Dampfröhre

angebrachten Pyrometer in directe Verbindung gesetzt wird und in dem Momente zur

Wirkung gelangt, wo der zur Maschine strömende überhitzte Dampf eine gewisse

Temperaturgrenze übersteigt. Durch diesen Pyrometer wird gleichzeitig eine

Drosselklappe ausgelöst, die den überhitzten Dampf absperrt und eine Röhre öffnet,

welche die Maschine mit gewöhnlichem Kesseldampf versieht.

Fig. 15 und

16 zeigen

den Apparat in seiner einfachsten Form.

A ist die Dampfpfeife, welche auf einem Rohre

aufgeschraubt ist, das in seiner Mitte einen Abstellhahn B trägt, an dessen Lilie ein Hebel C sitzt,

welcher vorn mit einem vorstehenden Stifte versehen ist, auf den der Winkelhebel D, D mit seinem ganzen Gewichte auffällt, wenn der

Apparat in Wirksamkeit gesetzt wird.

Der Winkelhebel D, D mit seinem Gewichte F wird durch einen Winkelhebel E, welcher durch den Pyrometer G in Bewegung

gesetzt werden kann, so lange in seiner Stellung erhalten, als der Dampf nicht die

gestattete Temperaturgrenze überschreitet.

Der Pyrometer G besteht aus einer Anzahl flacher Stäbe

von Eisen und Kupfer, welche durch irgend ein Verbindungsmittel aufeinander

befestigt und wie Fig. 15 und 17 zeigen, zu einem

System vereinigt sind. In Fig. 17 bezeichnet a das Kupfer und b das

Eisen. C ist die Stange, durch welche der Pyrometer mit

dem Signalapparate in Verbindung steht.

Beim Erwärmen der einzelnen Stäbe des Pyrometers durch den Dampf, werden in Folge der

ungleichen Ausdehnung der beiden Metalle die Stäbe gebogen, wodurch die an dem

untersten Stabe befestigte Stange C den Hebel E nach unten zieht und damit zugleich den Hebel D, welcher bisher auf den anderen Schenkel des

Winkelhebels E aufgelagert war, auslöst. Dieser Hebel

wirkt nun durch sein Gewicht auf den Stift an dem einen Ende des an der Lilie des

Hahnes B befindlichen Hebels C und öffnet den Hahn, wodurch die Pfeife A in

Thätigkeit gesetzt wird, welche fortdauert bis der Wärter den Hahn abstellt. Der

Apparat soll so regulirt werden, daß er auslöst, wenn der überhitzte Dampf die

Temperatur von 170º Celsius übersteigt.

Eine andere Form dieses Apparates ist in Fig. 18 dargestellt. Hier

ist der Pyrometer in einer langen Dampfröhre angebracht, und zugleich auch

versinnlicht wie mittelst der Drosselklappe der überhitzte Dampf abgesperrt und

gewöhnlicher Dampf zur Maschine geleitet wird.

A ist das Dampfrohr, welches sich an einem Ende in zwei

Röhren B und C verzweigt,

deren erstere direct mit dem Kessel in Verbindung steht, während die zweite C mit dem Theile des Kessels verbunden ist, in welchem

der Dampf überhitzt worden ist. D ist ein Träger,

welcher im Inneren der Röhre A befestigt ist und die

beiden Enden der Stangen E und F festhält; die Stange E ist aus Eisen, F aus Kupfer hergestellt. Die anderen Enden dieser

Stangen tragen einen Hebel G, an dessen freiem Ende p eine Stange J befestigt

ist, deren anderes Ende mit dem einen Arme des ebenfalls an dem Träger D befestigten Winkelhebels H

verbunden ist. Wenn die Stangen E und F nun erhitzt werden, so wird durch ihre ungleiche

Ausdehnung der Hebel G aus seiner Richtung gebracht und

durch die Verbindungsstange J der Winkelhebel H und mit diesem die Stange A so bewegt, daß der horizontale Arm des Auslösungshebels E' niedergezogen und dadurch (wie vorher beschrieben)

die Pfeife in Wirksamkeit versetzt wird.

Ein zweiter Auslösungshebel m dient dazu, die durch

punktirte Linien bezeichnete Drosselklappe K rechtzeitig

zur Wirkung zu bringen. Ein mit der Welle dieser Drosselklappe verbundener,

außerhalb der Röhre A liegender Hebel L wird durch den Auslösungshebel m, n in seiner Stellung, und dadurch die Röhre B durch

die Drosselklappe K abgeschlossen erhalten. Wenn nun die

Stange A durch die Wirkung der Hitze niedergezogen wird,

so wird sich der Hebel m, welcher um den Punkt i drehbar ist, senken, wodurch der andere Arm n dieses Hebels in die Höhe geht und der Hebel L seine Unterstützung verliert. Die Drosselklappe K wird darauf durch ihr eigenes Gewicht, sowie durch die

Wirkung des aus B zuströmenden Kesseldampfes

niederfallen und die Communication mit dem überhitzten Dampfe durch Abschluß der

Röhre C aufheben.

Tafeln