| Titel: | Experimentale Untersuchungen über Maschinen mit überhitztem Dampfe, ausgeführt durch den Ausschuß für Mechanik der Mülhauser Industrie-Gesellschaft in der Spinnerei der HHrn. Hausmann, Jordan, Hirn und Comp. zu Logelbach bei Colmar. |

| Fundstelle: | Band 186, Jahrgang 1867, Nr. LXXIII., S. 337 |

| Download: | XML |

LXXIII.

Experimentale Untersuchungen über Maschinen mit

überhitztem Dampfe, ausgeführt durch den Ausschuß für Mechanik der Mülhauser

Industrie-Gesellschaft in der Spinnerei der HHrn. Hausmann, Jordan, Hirn und Comp. zu Logelbach bei Colmar.

Nach dem Bulletin de la Société industrielle de

Mulhouse, t. XXXVII p. 149; April und Mai 1867.

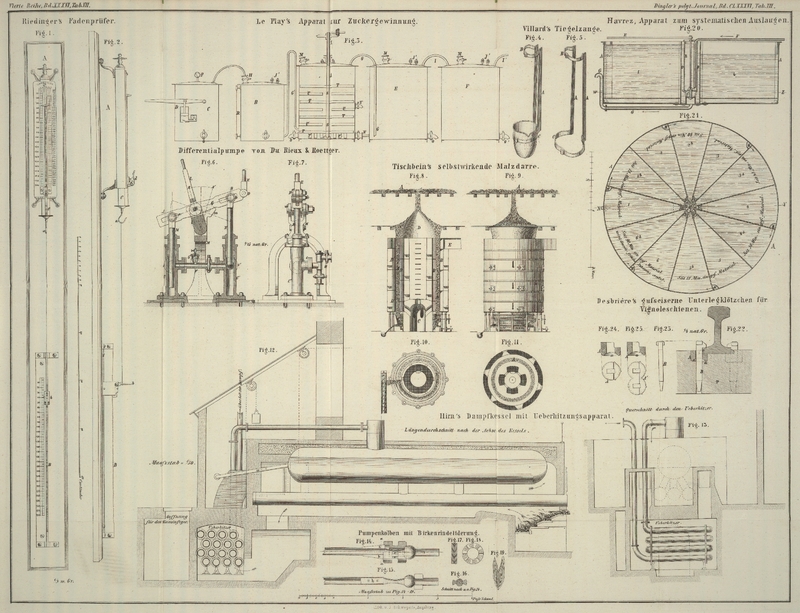

Mit Abbildungen auf Tab.

VII.

Experimentale Untersuchungen über Maschinen mit überhitztem

Dampfe.

Die vortheilhaften Berichte, welche Hr. Hirn in der Lage war der Mülhauser Industrie-Gesellschaft

über seine mit überhitztem Dampfe betriebenen Maschinen vorzulegen (polytechn.

Journal Bd. CXLV S. 321) und die er im Jahre

1864 dahin zusammenfaßte, daß eine seiner Maschinen per

Pferdekraft und Stunde 1,14 Kilogr. Steinkohle von Ronchamp bei 12 Proc. Rückstand

verbrauche, und daß der Kessel dieser Maschine für jedes Kilogr. Kohle 7,4 Kilogr.

Wasser verdampfe, veranlaßten den Ausschuß für Mechanik der genannten Gesellschaft

dem Ansuchen des Hrn. Hirn

Folge zu geben und die von ihm erzielten Leistungen durch neue umfassende Versuche

zu bestätigen. Solche Versuche wurden denn auch im September 1864 in der Spinnerei

der HHrn. Hausmann, Jordan, Hirn und Comp. in

Logelbach durch den genannten Ausschuß unter Leitung des Hrn. G. Leloutre, aus dessen umfangreichem

Bericht wir nachstehenden Auszug geben, ausgeführt.

Das erwähnte Etablissement besitzt vier Motoren, zwei Turbinen und zwei

Dampfmaschinen, welche zusammen eine Zeitarbeit von circa 350 Pferdekräften zu leisten vermögen; jede der

beiden Dampfmaschinen hat ungefähr 100 Pferdekräfte und wird von einem eigenen, ganz

unabhängigen Kessel gespeist. Eine dieser Maschinen mit ihrem Kessel war Gegenstand

der Versuche.

I.

Die betreffende Maschine selbst ist eine alte Maschine mit Balancier, ursprünglich

mit zwei Cylindern von 0,416 und 0,747 Met. Durchmesser nach Woolf'schem System; diese beiden Cylinder wurden jedoch weggenommen und

durch einen doppeltwirkenden Cylinder von 0,605 Met. Durchmesser und 1,702 Met.

Hubhöhe ersetzt, welcher sich von den gewöhnlichen Cylindern dieser Art wesentlich

darin unterscheidet, daß er mit vier Schiebern

ausgestattet ist, von denen zwei zum Einlassen und zwei zum Ablassen des Dampfes

dienen. Durch diese Einrichtung, welcher Hr. Hirn eine große Wichtigkeit beilegt, wird

einerseits der schädliche Raum auf ein Minimum herabgebracht, und andererseits die

schädliche Abkühlung des bewegenden Dampfes verhindert, welche bei Cylindern mit

einem Schieber dadurch erfolgt, daß der eintretende heiße Dampf die äußere, der

abziehende kältere Dampf die innere Fläche des Schiebers bestreicht, und dieser

jenem einen Theil seiner Wärme entzieht. Diese Einrichtung dürfte deßhalb für

Maschinen, welche mit überhitztem Dampf von 220°C. mittlerer Temperatur

arbeiten, unentbehrlich seyn. Zur möglichsten Vermeidung einer äußeren Abkühlung des

Cylinders ist derselbe von einem Mantel aus Eichenholz von 0,05 Met. Dicke in einem

Abstand von 0,03 Met. von der Cylinderwand umgeben und der Zwischenraum dicht mit

Kälberhaaren ausgestopft.

Die Expansion ist eine veränderliche; während der Versuche wurde dieselbe jedoch

genau constant erhalten; sowohl directe Messungen nach Abnahme der Deckel der

Schieberkästen, als auch die von dem Watt'schen Indicator

gezeichneten Diagramme ergaben, daß die Absperrung des Dampfes sowohl bei

aufsteigendem als niedergehendem Kolben nach Zurücklegung von 15/64 = 0,2344 des

Kolbenhubes eintrat; diese Zahlen drücken also auch das Expansionsverhältniß

aus.

Die Luftpumpe der Maschine hat

0,537 Met. Durchmesser,

0,85 Met. Hubhöhe,

die Speisepumpe

„

„

„

0,076

„

„

0,378

„

„

Der Dampfkessel oder eigentlicher der Dampferzeugungs-Apparat besteht aus drei

Theilen: dem eigentlichen Dampfkessel mit drei Siederöhren, dem Ueberhitzungs

Apparat und dem Vorwärmer des Speisewassers. Der erste Theil hat die jetzt allgemein

übliche Form und Einrichtung; der cylindrische Kessel ist mit den halbkugelförmigen

Bodentheilen 9 Met. lang und hat 1,125 Met. äußeren Durchmesser; die drei

Siederöhren haben jede 10,7 Met. Länge und 0,40 Met. äußeren Durchmesser. –

Der Ueberhitzer besteht aus 16 cylindrischen Röhren aus

Gußeisen von 0,19 Met. äußerem und 0,155 Met. innerem Durchmesser und 2 Met. Länge,

welche durch halbkreisförmige Kniestücke fortlaufend verbunden und in vier

horizontalen Schichten neben- und übereinander gelagert sind. Der aus dem

Kessel kommende gesättigte Dampf tritt in die oberste Schichte ein und wird von der

untersten aus dem Dampfcylinder zugeführt. Die Anordnung dieser beiden Theile nebst

dem Feuerherde und den Heizcanälen erhellt aus den Figuren 12 und 13, welchen

nur die Bemerkung beizufügen ist, daß die vom Feuerherde kommende heiße Luft zuerst unter den

Siederöhren hinzieht, am Ende derselben in die tiefer liegende Kammer des Ueberhitzers hinabsteigt, dessen Röhrenschichten von

unten herauf bestreicht, und von da zu dem Kessel zurückgeht, den sie zuerst von

hinten nach vorn und dann von vorn nach hinten umspielt, worauf sie in die Kammer

des Vorwärmers hinabgeht und durch diese wieder aufwärts

in die Esse abzieht. Um die Heizung in allen Theilen reguliren zu können, stehen die

Heizcanäle des Kessels auch in directer Verbindung mit der Esse, und sind die

nöthigen Register angebracht, um die Kammern des Ueberhitzers und des Vorwärmers

gegen den Durchgang der heißen Luft ganz oder theilweise abzusperren.

Der Vorwärmer endlich besteht aus einem ähnlichen

Röhrensystem wie der Ueberhitzer; nur sind es hier 36

Röhren in neun horizontalen Schichten übereinander, welche durch 35 Kniestücke

verbunden sind, und mit diesen eine Heizfläche von 69 Quadratmetern darbieten. Die

Heizfläche des Kessels und der Siederöhren ist 56,8 Quadratmeter; die zur Erzeugung

des Dampfes dienende Fläche beträgt demnach 125,8 Quadratmeter, wovon sehr nahe 5/9

auf den Vorwärmer und 4/9 auf den Kessel, incl. Siederöhren, treffen; der

Ueberhitzer hat mit Einschluß der in seiner Kammer enthaltenen Theile der Zu-

und Ableitungsröhren des Dampfes eine Fläche von 27,8 Quadratmetern, sonach nahe die

Hälfte von der Heizfläche des Kessels, incl. Siederöhren. – Ein gerades

Röhrenstück des Ueberhitzers oder Vorwärmers wiegt 155, ein Kniestück 55 Kilogr.;

das Gewicht des Ueberhitzers beträgt daher circa 4000,

das des Vorwärmers circa 7600 Kilogr.

Zuletzt dürfte noch als bemerkenswerth die von Hrn. Hirn angewendete Verbindung der Röhren des

Ueberhitzers zur Herstellung eines dauerhaften dampfdichten Schlusses derselben

hervorzuheben seyn. In die Kreisfläche der Flanschen sind concentrisch zur

Röhrenöffnung Rinnen eingedreht, deren Querschnitt ein gleichschenkliges Dreieck von

6 Millimet. Höhe ist; in je zwei dieser sich gegenüberstehenden Rinnen einer Röhre

und eines Kniestückes ist ein Ring von rechteckigem Querschnitt aus weichem Eisen

eingelegt, so, daß dessen vier kreisförmige Kanten auf den vier conischen Flächen

der Rinnen aufliegen und beim Zusammenschrauben der Flantschen mittelst sechs

starker Schraubenbolzen stumpf gedrückt und dicht an die Rinnenflächen angepreßt

werden. Die Flantschen müssen dazu eine hinreichende Stärke erhalten und die Rinnen

möglichst nahe den inneren Rändern der Bolzenlöcher eingedreht werden, damit die

Bolzenköpfe und Schraubenmuttern noch über die Rinnen und den Ring hereingreifen und

ein Abbrechen der über den Ring vorspringenden Flantschensegmente verhütet wird. Es leuchtet ein,

daß eine solche kittfreie Verbindung sehr dauerhaft seyn muß.Unser Bericht verweist wegen der Vortheile der betreffenden Röhrenverbindung

auf ein früheres Gutachten im Juliheft 1863 des Bulletin über einen derartig construirten Vorwärmer im Etablissement von Dollfus-Mieg und Comp. in

Dornach. Dagegen ist aber einzuwenden, daß der mit Wasser gefüllte Vorwärmer

nur eine mäßige Temperatur annehmen kann, und daß bei der viel höheren

Temperatur der Ueberhitzungsröhren, besonders der der heißen Luft zunächst

ausgesetzten Schraubenbolzen, diese, welche auch auf den Zug angestrengt

sind, sich verhältnißmäßig mehr ausdehnen als der gepreßte Ring, und daß

deßhalb und mit Berücksichtigung der geringeren Ausdehnung der gußeisernen

Flantschen die Pressung des Ringes bei höheren Temperaturen nachlassen muß.

Deßhalb und der größeren Weichheit wegen dürften Ringe aus Kupfer, an beiden

Enden in die Rinnen passend zugeschärft, zweckmäßiger seyn. G. D.

II.

Was nun die Versuche selbst betrifft, und zunächst das allgemeine Verfahren, welches

denselben zu Grunde gelegt werden sollte, so ging das damit beauftragte

Comité für Mechanik von der Ansicht aus, daß die Bestimmung der mittleren

Arbeit einer Maschine durch einen Versuch mit dem Prony'schen Zaum während eines Tages oder auch nur einiger Stunden mit aller

wünschenswerthen Genauigkeit erreicht werden könne, daß es aber zur sicheren

Ermittelung des Verbrauches an Wasser und Kohle per

Pferdekraft und Stunde nothwendig sey, die Beobachtungen mehrere Tage hindurch

fortzusetzen, um alle dabei maßgebenden Einflüsse umfassen zu können, und entschied

sich in Folge dessen dafür, die betreffende Maschine mit ihrem Dampferzeuger sechs

Arbeitstage hindurch, während welcher ihre Arbeit zum Betrieb der Spinnerei

verwendet wurde, in möglichst constantem Zustande Zu erhalten, und alle während

dieser Zeit eintretenden, den Gang der Maschine beeinflussenden Umstände möglichst

sorgfältig aufzuzeichnen; am darauf folgenden Sonntag aber, nachdem die Transmission

ausgelöst, und die Maschine wieder in denselben Zustand wie während der Woche

versetzt worden, ihre Arbeit mittelst des Zaumes zu messen.

Die Arbeit einer Dampfmaschine mit Condensation hängt hauptsächlich von folgenden

vier Größen ab: 1) von dem Dampfdruck auf den Kolben, 2) vom Gegendruck im

Condensator, 3) von dem Expansionsverhältniß und 4) von der Zahl der Kolbenspiele

oder Schwungrad-Umläufe in der Zeiteinheit; die Erhaltung eines constanten

Zustandes einer solchen Maschine zur Erzielung und Beurtheilung einer constanten

Arbeit erfordert demnach, daß die genannten vier Größen während der betreffenden

Zeit unverändert bleiben.

Diese Bedingung läßt sich für die dritte der genannten Größen leicht und ganz genau

erfüllen, und bietet auch für die beiden ersten keine große Schwierigkeiten dar, da

es für die eine nur darauf ankommt, die Heizung gehörig zu reguliren und alle

Dampfhähne und Klappen vollständig offen zu lassen, für die andere, die Luftpumpe in

gutem Stande zu erhalten; die Einhaltung eines gleichen Ganges der Maschine aber,

welcher wesentlich von der Unveränderlichkeit der zu leistenden Arbeit abhängt und

schon bei Versuchen mit dem Prony'schen Zaum große

Aufmerksamkeit erfordert, schien bei der Anwendung der Maschine zum Betrieb einer

Spinnerei nicht zu beseitigende Schwierigkeiten darzubieten. Diese Schwierigkeiten

wurden indessen durch einen Vorschlag des Hrn. Hirn beseitigt, über dessen Annahme sich das

Comité nach längeren Besprechungen einigte, und der dahin gieng, sämmtliche

obengenannte vier Motoren der Spinnerei während der Versuchszeit zum Betrieb

derselben in Thätigkeit zu setzen, die Versuchsmaschine selbst dabei immer mit

vollständig geöffneten Dampfhähnen und Klappen und ihrer vollen Kraft arbeiten zu

lassen, und alle Geschwindigkeits-Aenderungen, welche sich durch die

veränderliche Arbeit in der Spinnerei ergeben würden, durch die veränderliche

Expansion der zweiten Dampfmaschine und die Regulirungs-Schützen der beiden

Turbinen auszugleichen. Die mit der pünktlichsten Sorgfalt überwachte Ausführung

dieses Vorschlages rechtfertigte vollständig dessen Annahme;Die in unserem Bericht angedeuteten, im Comité erörterten Gründe für

und gegen die Möglichkeit einer Beeinflussung der Arbeit der

Versuchsmaschine durch die Arbeit der anderen Motoren können hier füglich

übergangen werden, da besonders die ersteren mehr oder minder auf unklaren

Anschauungen beruhen. G. D. denn es ergibt sich aus den von Viertelstunde zu Viertelstunde gemachten

Aufzeichnungen der Umdrehungszahlen des Schwungrades, daß die mittlere

Umdrehungszahl per Minute eines Tages von dem

entsprechenden Mittel der ganzen Woche um weniger als 1/2 Proc. abweicht. (Mit

Ausnahme der ersten Morgenstunde besonders in den ersten Tagen der

Versuchs-Woche differiren selbst die Mittel für die einzelnen Stunden nicht

mehr als zwei Proc. von dem Mittel für die ganze Woche, und unter den mehr als 280

einzelnen Aufzeichnungen befinden sich nur 4 oder 5 nach einander sich ausgleichende

Abweichungen von ± 10 Proc.)

Wie die Umlaufszahlen wurden auch die übrigen Beobachtungen an den verschiedenen

Apparaten und Instrumenten, welche während der Woche zur Anwendung kamen, von

Viertelstunde zu Viertelstunde aufgezeichnet; wegen der kleinen Zahl der Beobachter

konnten aber diese Aufzeichnungen nicht in demselben Augenblick geschehen, und an

den beiden ersten Tagen

mußte sogar der Berichterstatter allein alle Versuche eintragen und überwachen.

Demungeachtet stimmen die Resultate sehr befriedigend überein und die kleinen

Abweichungen von 3 bis 4 Proc. sind in den meisten Fällen durch besondere Umstände

gerechtfertigt.

Für die einzelnen Beobachtungen wurden folgende Einrichtungen getroffen:

1) Zur Bestimmung der Umdrehungszahlen (Kolbenspiele) bediente man sich eines sehr

guten Zählers, welcher während der Woche unmittelbar durch eine Stange des Watt'schen Parallelogrammes in Bewegung gesetzt wurde.

Bei jedem Anlauf der Maschine in der Frühe und Nachmittags ließ man dieselbe erst

einige Hundert Umdrehungen leer machen, bis das Schwungrad die normale

Geschwindigkeit erlangt hatte, und dann wurde auf ein gegebenes Zeichen die

Transmission der Spinnerei eingelöst und die Dampfklappe vollständig geöffnet;

ebenso erfolgte beim Abstellen der Maschine auf ein gegebenes Zeichen gleichzeitig

die Auslösung der Transmission und die vollständige Schließung der Dampfklappe. Bei

dem Versuche mit dem Zaum am Sonntag wurde das Zählwerk durch ein kleines

Excentricum in Bewegung gesetzt, das auf derselben Welle wie die Trommel des Zaumes

befestigt war; die Umdrehungsgeschwindigkeit dieser Welle ist 11/6 von der des

Schwungrades.

2) Die Dampfspannung im Kessel wurde nicht durch Metallmanometer, sondern durch ein

offenes Quecksilbermanometer bestimmt; die durch einen Schwimmer angegebenen

Quecksilberhöhen wurden direct in Millimetern gemessen und daraus mit

Berücksichtigung des mittleren Barometerstandes an dem betreffenden Tage und der

über dem Quecksilber in der Verbindungsröhre mit dem Kessel stehenden, aus

condensirtem Dampf gebildeten Wassersäule die Dampfspannung n in Atmosphären nach der Formel:

n + (H +

h)/10,330 = 2h/0,760 +

na oder n = 19,900h/7,8508 –

H/10,330 + na

berechnet, worin na der Barometerstand in Atmosphären, h die Elevation oder Depression des Quecksilbers über

oder unter den Gleichgewichtsstand und H die durch

Nivellement bestimmte Höhe des höchsten Punktes der Verbindungsröhre mit dem Kessel

über dem Gleichgewichtsstande des Quecksilbers in Metern ausgedrückt

bezeichnet.Man ersieht aus obiger Formel, daß sowohl das Quecksilber als das Wasser im

Zustand der größten Dichte angenommen ist; die daraus entspringenden Fehler

betragen jeder fast 1/2 Proc. von n; sie heben

sich aber wegen entgegengesetzten Einflusses größtentheils auf. G. D.

H wurde = 1,948 gefunden, und damit folgt:

n = na + 2,5347 h

– 0,1885.

Außerdem veranlaßte die fortdauernde Verlängerung der Schnur, welche den Schwimmer

mit dem Zeiger verband, mehrfach Correctionen der Messungen; die Bestimmung der

Dampfspannung erforderte deßhalb die meiste Arbeit und sehr viele Berechnungen.

3) Der Gegendruck im Condensator wurde durch ein geschlossenes, luftleeres

Quecksilbermanometer gemessen, außerdem aber auch mittelst eines Watt'schen Indicators in Curven dargestellt, da man jenes

Manometer nicht für empfindlich genug hielt gegen rasch auf einanderfolgende

Veränderungen in der Spannung des Condensators. Dieser Gegendruck war übrigens

während der Versuche ziemlich constant, aber im Mittel auch ziemlich groß, was einer

ungenügenden Beschaffenheit des Kolbens der Luftpumpe zugeschrieben werden

mußte.

4) Um die Menge des verdampften Wassers zu bestimmen, wurde über dem Kessel ein

großes Faß aufgestellt, welches vollständig gefüllt nach zwei verschiedenen Wägungen

748 Kilogr. Wasser von 24°C. faßte, also einen Rauminhalt von 750 Litern

hatte; aus diesem konnte das Wasser durch einen Hahn in einen anderen Behälter

abgelassen werden, aus welchem es dann die Speisepumpe schöpfte, um es dem Kessel

zuzuführen. Das Faß selbst wurde übrigens nicht mit Condensationswasser, sondern aus

einem Wasserbehälter gefüllt, weil dieß auf die Leistung des Kessels keinen Einfluß

hat, wenn man, wie es bei allen bisherigen derartigen Untersuchungen von Seiten des

Comité für Mechanik geschehen ist, die verdampfte Wassermenge auf Gewicht und

0° Temperatur reducirt. Um diese Menge möglichst genau zu erhalten, wurde zu

der auf Gewicht und 0° reducirten eingepumpten Wassermenge auch noch

diejenige berechnet, welche dem Unterschiede der Wasserstände im Kessel am Morgen

und Abend eines Tages entspricht, und zwar mit Berücksichtigung der Wärmemenge,

welche das nicht verdampfte, aber bis zur Temperatur des Dampfes im Kessel erwärmte

Speisewasser verbrauchte. Weil aber das Wasser am Abend nach dem Abstellen der

Maschine lange Zeit in starker Bewegung bleibt, welche ein genaues Messen des

Wasserstandes nicht zuläßt, so wurde vorgezogen, die in der Frühe vor Anfang der

Heizung erhobenen Wasserstände jener Berechnung zu Grunde zu legen.

Diese Berechnungen, von denen der Bericht die den Montag betreffende als Beispiel

vorlegt, geben zu mehrfachen Bedenken Veranlassung; denn einmal ist ein wesentlicher

Umstand, die Temperatur des Wassers bei der Messung der Wasserstände in der Frühe

ganz übersehen, und es ist dafür doch kaum zulässig, daß das jener Höhendifferenz

entsprechende Wasservolumen vor dem Anzünden (avant

l'allumage) die mittlere Temperatur im Kessel während des entsprechenden

Tages gehabt habe, wie

es in dem erwähnten Beispiel zur Reduction auf Gewicht angenommen ist; dann aber

scheint diese Berechnung, aus welcher auch nicht hervorgeht, wie es in den Fällen

gehalten wurde, wo während eines Tages mehr Wasser verdampft als eingepumpt worden

war, gar nicht consequent durchgeführt worden zu seyn. Von Montag in der Frühe bis

Dienstag in der Frühe wird eine steigende Höhendifferenz = 85 Millimet. und das

berechnete entsprechende Volumen = 760 Liter angegeben; dieses Volumen von mehr

eingepumptem als verdampftem Wasser wird, der mittleren Dampfspannung von 4,46

Atmosphären entsprechend, zu 149°C. angenommen, auf 695 Kilogr. reducirt und

sofort weiter berechnet, daß durch die Wärme, welche diese 695 Kilogr. verbraucht

haben, um sich von der mittleren Temperatur 19,34° des Speisewassers bis zu

149° zu erwärmen, 140,5 Kilogr. Wasser von 0° hätten verdampft werden

können, daß also, da 17 × 750 = 12750 Liter von 19,34°, welche für die

Verdampfung gleich seyen 12427,6 Kilogr. Wasser von 0°, wirklich eingepumpt

worden, die Leistung des Kessels am Montag durch die Verdampfung von 12427,6

– 695 + 140,5 = 11873,1 Kilogr. Wasser von 0° ausgedrückt werde.

Stellen wir nun zur Vergleichung die Zahlen zusammen, wie sie in den dem Berichte

beigegebenen Tageslisten sämmtlicher Beobachtungen enthalten sind, so ergibt sich

folgende Uebersicht:

Tag.

Speisewasserin Kilogrammenvon

0°.

MittlereTemperatur desSpeisewasser.

Höhendifferenzdes Wasserstandes.

EntsprechendeWassermenge inKilogr. von

0°.

Leistung des Kesselsanverdampftem Wasser in

Kilogrammenvon 0°.

Millim.

Montag

12427,6

19°,34

+ 85

695,0

11873,1 = 12427,6 – 695,0 +140,5

Dienstag

11721,04

17,66

– 56

366,33

12091,0 = 11721,0 + 366,3 + 3,7

Mittwoch

12456,24

18,02

+ 48

318,0

12145,0= 12456,2 – 318,0 + 6,8

Donnerstag

11679,14

20,11

– 19

125,0

11,802,64 = 11679,14 + 125 – 1,5

Freitag

12187,38

20,21

+ 42

271,71

11919,90= 12187,38 – 271,71 + 4,23

Samstag

11901,88

20,00

– 52

338,77

12234,98 = 11901,88 + 338,77 – 5,67

Beachtet man dann, daß die Spannung, also auch die Temperatur im Kessel nahe constant

war während der ganzen Woche, und daß auch die Unterschiede in der Temperatur des

Speisewassers nicht groß sind, so wird der große Unterschied in den letzten Zahlen

der letzten Spalte für

den Montag, Mittwoch und Freitag, an denen weniger Wasser verdampft als zugeführt

wurde, während diese Zahlen nahezu den überschüssigen Wassermengen 695, 318 und 272

Kilogr. proportional seyn sollten, schwer zu begreifen, und noch schwerer der

Zeichenunterschied in den betreffenden Zahlen am Dienstag, Donnerstag und Samstag,

an welchen Tagen mehr Wasser verdampft als zugeführt wurde. Diese Zahlen sind

übrigens für alle anderen Tage außer dem Montag so geringfügig, daß sie gegenüber

der Unsicherheit in den Zahlen der vorletzten Spalte gar keine Berücksichtigung

verdienen.

5) Die Kohle, welche zur Heizung verwendet wurde, kommt von der Grube St. Joseph zu

Ronchamp; sie hinterließ im Mittel 13 1/2 Proc. Rückstände. Da der Etagenrost von

Langen, welcher den Feuerherd bildet (Fig. 12), eine

vollständige Verbrennung der Kohks nicht zuläßt, so wurden an jedem Abend die

übriggebliebenen Kohks nebst Asche und Schlacken aus dem Feuerherde genommen, Alles

gewogen und dann die Kohks ausgelesen; diese wurden am nächsten Tage vom Heizer mit

Steinkohle gemischt und gemäß der Angabe mehrerer Schriftsteller zu 80 Proc.

frischer Kohle berechnet.

6) Um die Temperaturen des Wassers beim Austritt aus dem Vorwärmer und des Dampfes

vor dem Eintritt in den Cylinder bestimmen zu können, wurden in die Leitungsröhren

kleine Kesselchen von Kupfer befestigt und mit Oel gefüllt, und in dieses die mit

Baumwolle umwickelten Thermometer eingesetzt. Die Temperatur des Rauches beim

Eintritt in den Vorwärmer wurde in der Art gefunden, daß man ein kleines Gefäß von

Eisen oder Kupfer mit Oel gefüllt in die Feuerzüge hangte, dasselbe beim

Herausnehmen mit einem schlechten Wärmeleiter umhüllte und vorsichtig ein

Thermometer eintauchte. Noch höhere Temperaturen, wie die des Rauches beim Eintritt

in den Ueberhitzer, bestimmte man nach der „Methode der

Mischungen“ mittelst eines Stückes Eisen von 2 bis 3 Kilogrm.,

welches eine halbe Stunde der heißen Luft ausgesetzt und dann in einer bekannten

Gewichtsmenge Wasser von gegebener Temperatur abgekühlt wurde; die

Temperatur-Erhöhung des Wassers gibt durch eine einfache Rechnung die

Temperatur des Eisenstückes vor dem Eintauchen, also auch die der heißen Luft, in

welcher das Eisen sich befunden hatte.Es darf wohl kaum näher erörtert werden, daß und warum alle diese

Bestimmungsmethoden die gesuchten Temperaturen etwas zu klein geben mußten.

G. D. Alle beobachteten Temperaturen wurden zuletzt auf die eines

Normal-Thermometers reducirt, mit welchem alle übrigen Instrumente waren

verglichen worden.

Die nachfolgenden beiden Tabellen geben eine Uebersicht über die Hauptergebnisse

aller dieser Beobachtungen durch Zusammenstellung der aus den Tageslisten

berechneten Mittelwerthe für jeden Tag der Woche.

Tabelle I.

Textabbildung Bd. 186, S. 346

Wochentage; Tägliche Dauer der

Arbeit; Tägliche Zahl der Umdrehungen des Schwungrades; arbeitend; leergehend;

Mittlere Umdrehungszahl per Minute; Mittlere

Dampfspannung im; Kessel; Condensator; Verbrannte Kohle; Rückstände; im Ganzen;

in Proc.; Kohle, auf 10 Procent Rückstand reducirt; Verdampftes Wasser im

Kilogr. von 0°; Leistung des Kessels an verd. Wasser per Kilogr. Kohle; Kohlen per Stunde; Verdampftes Wasser per Stunde;

Täglicher mittlerer Barometerstand; Atm.; Kilogr.; Millimet.; Montag; Dienstag;

Mittwoch; Donnerstag; Freitag; Samstag; Sonntag; Summen; Mittelwerthe

Bemerkung: Die mittlere Dampfspannung im Condensator für

den Montag ist in der dem Berichte beiliegenden

Tagesliste unrichtig zu 0,102 Atm. berechnet, statt der oben eingesetzten 0,1151

Atm., demnach ändert sich auch die Summe und der Mittelwerth dieser Spannungen wie

oben angegeben. G. D.

Tabelle II.

Textabbildung Bd. 186, S. 347

Wochentage; Mittlerer Wasserstand

über der Achse des Kessels; Temperatur des Rauches; beim Eintritt in den

Ueberhitzer; beim Austritt aus dem Ueberhitzer; Unterschied (proportional der

vom Speisewasser absorbirt Wärmemenge.); Mittlere Temperatur des überhitzten

Dampfes; Wärme, welche der Rauch an den cylindr. Körper des Kessels abgegeben;

Temperatur des Rauches; beim Eintritt in den Vorwärmer; beim Austritt aus dem

Vorwärmer; Unterschied (proportional der vom Speisewasser absorbirt.

Wärmemenge.); Temperatur des Speisewasser; beim Eintritt in den Vorwärmer; beim

Austritt aus dem Vorwärmer; Wärme, welche das Speisewasser im Vorwärmer

aufgenommen; Millimet.; Montag; Dienstag; Mittwoch; Donnerstag; Freitag;

Samstag; Summen; Mittelwerthe

III.

Bei den Versuchen mit dem Zaum, welche Sonntags den 18. September in Gegenwart und

unter Mitwirkung vieler Mitglieder des Comité für Mechanik und vieler

Ingenieure vorgenommen wurden, war die Trommel für den Zaum auf der ersten

Transmissionswelle befestigt, deren Umdrehungsgeschwindigkeit, wie schon oben

bemerkt wurde, 11/6 von der des Schwungrades ist. Diese Welle ist aus Gußeisen und

hat zwischen den Lagern eine Länge von 5 bis 6 Metern, und ihr Durchmesser scheint

ein Minimum zu seyn für die Uebertragung einer Arbeit von mehr als 100

Pferdekräften; ein länger dauernder Versuch dieser Art schien deßhalb gefährlich,

und man beschränkte denselben auf den Rath der sämmtlichen anwesenden Ingenieure auf

die Dauer einer halben Stunde, indem man die während der zweiten Viertelstunde

gemachten Beobachtungen, welche eine nahe gleichförmige Bewegung der Maschine

während dieser Zeit ergaben, als endgültige annahm.

Anstatt das absolute Gewicht des Zaumes und dessen Schwerpunkt zu bestimmen, um

daraus dessen Gewichtsmoment in Bezug auf die Achse der Welle zu berechnen, hat man

es vorgezogen, das Gewicht des Zaumes und der angehängten Waagschale unmittelbar auf

den äußersten Radius zu reduciren, indem man denselben auf einen horizontal

unterstützten runden Eisenstab auflegte, und in einer solchen Lage, worin der

Stützpunkt auf dem Stab und die geometrische Achse sich in einer verticalen Ebene

befanden, den vom Endpunkte des HebelsVon dem Punkt, wo die Waagschale angehängt war? G. D. ausgeübten Druck bestimmte; man fand so zuerst 79,125 Kilogrm., und nach dem

Versuche als der Apparat stark benetzt worden war, 79,750 Kilogr. für den Druck in

dem betreffenden Punkte. Der Radius des Zaumes (die Länge des Hebels von der Achse

an gemessen?) betrug 6,006 Meter. Bezeichnet man diesen mit R, den vorher genannten Druck oder das auf den Endpunkt von R reducirte Gewicht des Zaumes und der Waagschale mit

p, das in der letzteren eingelegte Gewicht mit p', dann die Anzahl der Umläufe der Trommel per Minute mit N, so hat man

für die Zeitarbeit Ap in Pferdekräften die Formel:

Textabbildung Bd. 186, S. 348

Die Belastung p' der Waagschale war 180 Kilogr. von 11h 10' bis 11h

19' und 185 Kilogr. von 11h 19' bis 11h 24', dem Schluß des Versuches; während der

ersten Periode gab das Zählwerk 1755 – 1302 = 453 Umdrehungen der Trommel in

9 Minuten, woraus N = 50 1/3 folgt, in der zweiten 2014

– 1755 = 259 in 5 Minuten, also N = 51,8. Führt

man diese Werthe in die vorstehende Formel ein, so findet manMit den Werthen R = 6,006 und p = 79,75 in der allgemeinen Formel ergibt sich,

richtiger berechnet, die besondere: Ap = N

(79,750 + p')/ 119,247, und daraus folgen mit

den obigen Werthen von N und p' die Arbeitsgrößen Ap = 109,638 und Ap =

115,006, wenn es überhaupt angezeigt ist diese Größen auf drei Decimalen zu

berechnen, da ihnen der Bericht selbst nur eine Genauigkeit von 1/2 Proc.

beilegt. als

Zeitarbeit in der ersten Periode,

Zeitarbeit in der zweiten Periode

109,649 Pferdekräfte.

115,016 Pferdekräfte.

In der nachfolgenden Tabelle sind die endgültigen Versuche mit dem Zaum und deren

(corrigirte) Ergebnisse zusammengestellt.

Tabelle III.

Textabbildung Bd. 186, S. 350

Beobachtungszeit; Angabe des

Zählers; Differenzen; Umdrehungen des Schwungrades per Minute; Belastung der Waagschale; Ganze Belastung für den Hebel =

6,006 Met.; Druck im; Kessel; Condensator; Temperatur des Condensationswassers;

beim Eintritt; beim Austritt; Arbeit in Pferdekräften; Bemerkungen; Kilogr.;

Atm.; Hähne und Ventile vollständig offen von 11 Uhr 7 Min. an.; Erste Periode;

Mittelwerthe; Zweite Periode; Mittelwerthe für beide Perioden zusammen

IV.

Der Bericht geht nun auf die Bestimmung der mittleren Zeitarbeit der Maschine für die

einzelnen Tage der Versuchswoche über und hebt die Bedenken hervor, welche wegen der

unvermeidlichen Schwankungen der Dampfspannungen im Kessel, also auch im Cylinder,

einer einfachen Ableitung der Arbeit während der Woche aus der durch den Prony'schen Zaum bestimmten entgegenstünden, da man

einerseits die Abweichungen der Dampfspannung im Kessel und Condensator nicht in

Rechnung bringen könne, ohne das Gesetz für die Expansion des Dampfes im Cylinder zu

kennen, und weil andererseits Zweifel darüber bestehen könnten, ob die Summe der

Arbeiten in den einzelnen Viertelstunden, berechnet aus den beobachteten,

unvermeidlich veränderlichen Dampfspannungen und Umdrehungszahlen, gleich ist der

Arbeit für den ganzen Tag, berechnet aus den arithmetischen Mitteln jener

beobachteten Größen. In Bezug auf das letztere Bedenken glaubt der Berichterstatter

als Ergebniß von neueren Versuchen mit dem Prony'schen

Zaum an der Dampfmaschine der HHrn. Wehrlin, Hofer

und Comp., welche eine ganze Stunde hindurch dauerten und

bis zu 1/2 Proc. übereinstimmende Resultate gaben, den folgenden Erfahrungssatz als

unwidersprechlich aufstellen zu dürfen:

Die Dampfspannung in dem Cylinder einer Dampfmaschine und die

Zahl der Kolbenspiele kann sich innerhalb sehr (?) weiter Grenzen ändern, ohne

daß die Arbeit derselben von derjenigen abweicht, die sich ergeben hätte, wenn

die Dampfspannung und Kolbenspielzahl constant und gleich dem arithmetischen

Mittel der veränderlichen Werthe dieser Großen gewesen wäre.

Eine demnächst erfolgende Veröffentlichung jener Versuche werde diesen Satz bis zur

letzten Evidenz feststellen.

Um nun das Gesetz für die Aenderung der Spannung im Cylinder während der Expansion

des Dampfes zu ermitteln, fährt der Bericht fort, standen zwei Reihen von

Beobachtungen zu Gebote: 1) die Diagramme durch den Watt'schen Indicator, und 2) die Versuche mit dem Prony'schen Zaum (!).

Die mit sehr empfindlichen Instrumenten von J. Hodgkinson

und Comp. in Huddersfield in den letzten Tagen der Woche

und am Sonntag erhaltenen Diagramme des Dampfdruckes im Cylinder, und zwar sowohl

über als unter dem Kolben, zeigen eine sehr große Uebereinstimmung; man konnte diese

Instrumente bis zu 20 Kolbenspielen hintereinander in Thätigkeit lassen, ohne daß der Stift

einen Zug von mehr als 1/4 bis 1/3 Millimeter Breite erzeugte. Die Gerade, welche

dem atmosphärischen Druck entspricht und in ihrer ganzen Länge die Größe des

Kolbenhubes vorstellt, wurde als Abscissenachse in 16 gleiche Theile getheiltEs wäre doch entsprechender und für die spätere Flächenberechnung richtiger

gewesen, bei der Absperrung, wo das Gesetz der Curve sich ändert, eine

Ordinate zu errichten, und jeden der beiden entsprechenden Theile der

Abscissenachse für sich in gleiche Theile zu theilen., in den Theilungspunkten wurden Ordinaten errichtet, diese mit größter

Sorgfalt bis auf Zehntel-Millimeter gemessen und die erhaltenen Maaße in

Kilogram. auf den Quadratcentimeter ausgedrückt. Diese Diagramme und zwar

insbesondere die vier am Sonntag während des Versuches mit dem Zaum, um 11h 10', 11h 12',

11h 15' und 11h 18 1/2' aufgezeichneten, zeigen übereinstimmend, daß in dem Cylinder der

Hirn'schen Maschine die Expansion des Dampfes sehr

nahe dem Mariotte'schen Gesetze folgtGegen das Ende des Berichtes werden neue Versuche, im Laufe dieses Jahres an

demselben Cylinder der Hirn'schen Maschine

angestellt, erwähnt, denen zufolge bei einem kleineren Expansionsverhältniß

= 1/8 die Expansion des Dampfes nicht mehr dem Mariotte'schen Gesetze folge, sondern näher durch die Formel p/p₀ =

(v₀/v)/0,9 ausgedrückt

werde., daß man also während der Expansion für die Dampfspannung die Formel

hat:

p = p₀v₀/v = p₀ fl/x

und für die Arbeit dieser Dampfspannung per Flächeneinheit:

Textabbildung Bd. 186, S. 352

worin p₀ den Druck vor der

Absperrung des Dampfes, l die Länge des Kolbenhubes, x den Weg des Kolbens und f

das Expansionsverhältniß bezeichnet. Für die Arbeit des vollen Dampfes hat man:

A₁ = p₀v₀ = p₀ fl,

für die Arbeit des Gegendruckes, wenn pc die mittlere Spannung des Dampfes vor

dem Kolben ist,

A₃ = pc

l,

und folglich für die ganze Arbeit des Dampfdruckes auf die

Flächeneinheit und für einen Kolbenhub:

Textabbildung Bd. 186, S. 352

Bezeichnet dann d den Kolbendurchmesser, N die Zahl der Umdrehungen des Schwungrades oder der

doppelten Kolbenspiele per Minute und P den atmosphärischen Druck in Kilogr., werden die Spannungen p₀ und pc Kilogr. durch a₀ und ac Atmosphären ausgedrückt, und führt man endlich statt der absoluten

Arbeit A die Zeitarbeit

Ap in

Pferdekräften ein, so wird

Textabbildung Bd. 186, S. 353

und mit den unserer Maschine entsprechenden Werthen: d = 0,605 Met., l = 1,702

Met., f = 0,2344, ergibt sich:

c)

Ap = 2,246

N(0,5745 a – ac)

als Ausdruck der wirklichen

Zeitarbeit des Dampfes in dem betreffenden Cylinder.

Die in der Formel (a) oder in der daraus mit den Werthen

von f und l abgeleiteten

d)

A = 1,702 (0,5745 p₀ – pc)

ausgedrückte Arbeit für einen Kolbenhub erscheint aber auch in

der Fläche der den Dampfdruck im Cylinder darstellenden Diagramme vorgestellt; es

mühte demnach die Formel (d) mit dem Flächeninhalt

dieser Diagramme übereinstimmen, wenn sie, beziehungsweise die Voraussetzung, auf

welcher sie beruht, richtig wäre. Aus den vier obengenannten, während des Versuches

mit dem Prony'schen Zaum verzeichneten Diagrammen ergeben

sich für p₀ und pc die Mittelwerthe: 4,202 und 0,315 Kilogr. auf den

Quadratcentimeter, und damit folgt nach (d)

A = 3,5726 Meterkilogr.;

die mittlere Fläche dieser Diagramme dagegen gibt nach dem

Bericht nur

A = 3,4423 Meterkilogr.,

mithin einen Unterschied von fast 4 Proc. Der Bericht

berechnet aus dieser Arbeit für die Flächeneinheit mit Berücksichtigung der Fläche

des Kolbens und der mittleren Umdrehungszahl 27,4545 während der ersten Periode der

Versuche mit dem Zaum sogleich die Zeitarbeit

Ap zu 120,72

Pferdekräften, findet dann mit den Werthen a₀ =

4,067 und ac =

0,305 Atmosphären, welche den obigen Werthen von p₀ und pc entsprechen, aus der Formel (b) dasselbe Ap = 125,04

PferdekräftenRichtiger sind diese Werthe Ap = 120,73 und 125,30 Pferdekräfte.

G. D., und bringt von der letzteren Zahl 3,1 Pferdekr. als Arbeitsverlust in

Abzug, hervorgegangen aus der durch mangelhafte (nicht genügend voreilende) Stellung

des Schiebers bewirkten Verzögerung der Dampfzulassung (weil nämlich die Formeln

(a) und (b) die

Dampfspannung vom Anfang des Kolbenhubes an gleich p₀ oder a₀ annehmen, während die

Diagramme zeigen, daß

der Kolben über 1/16 seines Weges zurücklegte bis die Spannung ihren größten Werth

erreichte.)In dieser Verzögerung der Dampfzulassung dürfte allerdings der größte Theil

des Unterschiedes zwischen den Werthen von A

oder Ap

begründet seyn; ein anderer Theil desselben folgt aber aus sehr

wahrnehmbaren Abweichungen der Spannungscurve von dem Mariotte'schen Gesetz, besonders aus einer bemerkenswerthen

Depression derselben in der Mitte des Kolbenhubes. G. D.

Wenn nun schon solche Differenzen zwischen der wirklichen Arbeit des Dampfes und der

aus der Formel (b) oder (c)

berechneten sich ergeben, wenn darin für a₀ und

ac die unter

und über dem Kolben wirksamen Dampfspannungen eingesetzt werden, so müssen die

Unterschiede noch viel größer ausfallen, wenn nach dieser Formel die durch die

Dampfmaschine vom Schwungrad aus fortgepflanzte Arbeit, wie sie durch den Prony'schen Zaum gemessen wurde, berechnet wird, und wenn

darin a₀ den Dampfdruck. im Kessel und ac den Gegendruck

im Condensator bedeuten soll. Denn einerseits zeigt die Vergleichung der aus den

Diagrammen berechneten Arbeit von 120,73 Pferdekr. mit der durch den Zaum in der

ersten Periode gefundenen von 109,64 Pferdekr., daß die Dampfmaschine selbst im

Cylinder, für die Schieber und Pumpen und durch den Balancier und das Schwungrad

eine Arbeit von 120,73 – 109,64 = 11,09 Pferdekr. verzehrte, d. i. 8 Proc.

der wirklichen Arbeit (was immerhin als ein sehr geringer Verlust bezeichnet werden

kann), und andererseits zeigen die Diagramme durch Vergleichung mit den

Druckbestimmungen im Kessel und Condensator, daß der wirksame Druck auf den Kolben

wesentlich kleiner ist als die Dampfspannung im Kessel, und der Gegendruck auf den

Kolben wesentlich größer als die im Condensator beobachtete Dampfspannung, wie es

aus der nachstehenden Tabelle klar hervorgeht.

Beobachtungszeit.

Beobachtete Spannung

Im Cylindernach den Diagrammen

Unterschiede zwischen

imKessel(a)

imCondensator(b)

höchsterwirksammerDruck(c)

mittlererGegendruck(d)

(a) und (c)

(b) und (d)

Atm.

Atm.

Atm.

Atm.

Atm.

11h

10'11 1211 1518 1/2

4,5434,5904,5904,637

0,11840,12100,12230,1217

4,0164,0694,0694,115

0,31270,30490,30010,3020

– 0,527– 0,521–

0,521– 0,522

+ 0,1943+ 0,1839+ 0,1778+ 0,1803

Mittelwerthe

4,590

0,1209

4,067

0,3066

– 0,523

+ 0,1841

Im Mittel war also darnach der wirksame Druck a₀

im Cylinder nur 88,6 Proc. von der Spannung im Kessel, und dagegen der Gegendruck

ac im

Cylinder 250 Proc. von der Spannung im Condensator. Ungeachtet dieser

Verschiedenheit glaubt der Bericht, die Formel (c) werde

zur Berechnung der wirklich geleisteten Zeitarbeit Ap' an den Wochentagen aus den mittleren

Spannungen im Kessel und Condensator hinlänglich umgeformt, wenn man sie mit einem

Correctionscoefficienten multiplicire, so daß man habe:

e)

Ap' = CN (0,5745 a'₀

– ac

'),

worin nun a'₀ und ac

' die ebengenannten Spannungen bedeuten, und wenn man

dann den Coefficienten C durch die Resultate der

Versuche mit dem Prony'schen Zaum bestimme; es werden auf

diese Weise mit den zusammengehörenden Mittelwerthen der Tabelle III für die erste

und zweite Periode die Werthe: C = 1,588 und C = 1,599 berechnet, und aus dem geringen Unterschied =

0,011 = 1/145 des Mittels dieser Zahlen geschlossen, daß man C als constant und gleich 1,6 für die Berechnung der Zeitarbeit an den

Wochentagen annehmen könne.Fast naiv klingt aber doch die im Berichte ausgesprochene Behauptung, durch

die Uebereinstimmung der obigen Werthe von C

werde bewiesen, daß die Expansion des Dampfes im Cylinder dem Mariotte'schen Gesetze folge; man erhält z.B.

durch die Formel: Ap ' = CN(a'₀ – ac'),

welche die Arbeit einfach dem Unterschiede der Spannungen a'₀ und ac' proportional annimmt, fast ebenso

gut übereinstimmende Werthe von C. G. D. Die mit diesem Coefficienten nach Formel (e) aus

den täglichen Mittelwerthen für N, a'₀ und ac' in Tabelle I

berechneten Arbeitsgrößen und die weiter daraus gezogenen Folgerungen sind in

nachstehender Tabelle enthalten.

Tabelle IV.

Mittlere Spannung

Wochentage.

MittleretäglicheUmdrehungzahlper MinuteN

imKessela'₀

imCondensatora'c

MittlereZeitarbeitA'p.

VerdampftesWasserper Pfedekr.undStunde

VerzehrteKohleper Pfedekr.undStunde.

Atm.

Atm.

Pferdekr.

Kilogr.

Kilogr.

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag

27,032827,212627,121926,951227,109227,0763

4,4594,4844,4934,4534,5224,522

0,1020*0,11580,11890,12170,11800,1229

106,39107,12106,85105,06107,57107,22

9,2489,2889,3849,2939,1199,457

1,2841,2581,2601,2871,2431,257

Mittelwerthe

27,0840

4,489

0,1165*

106,70

9,298

1,265

Bemerkung. Die mit * bezeichneten Zahlen sind die in Tabelle I als

unrichtig bezeichneten, weil im Bericht diese zur Berechnung von Ap angewendet

wurden.

Berechnet man dann nach derselben Formel und mit den Mittelwerthen für die ganze

Woche: N = 27,084, a'₀ = 4,489, ac

' = 0,1165 die entsprechende Zeitarbeit, so ergibt sich

in vollständiger Uebereinstimmung mit dem obigen arithmetischen Mittel Ap

' = 106,71 Pferdekr. Diese Uebereinstimmung darf jedoch

keineswegs als Beweis für die Richtigkeit der Formel (e)

genommen werden, da auch andere Formeln diese Uebereinstimmung geben (z.B. die in

der letzten Anmerkung angeführte sogar noch eine genauere), und ebensowenig kann sie

als Beweis für den oben (Seite 351) aufgestellten Satz über die mittlere Arbeit

einer Dampfmaschine gelten, weil die verschiedenen Werthe von N, a'₀ und ac

' in zu engen Grenzen liegen.

Dieser Berechnungsweise der mittleren Zeitarbeit für die einzelnen Wochentage

gegenüber ist nun aber zuerst zu bemerken, daß die Uebereinstimmung der beiden

obengefundenen Werthe des Coefficienten C in der Formel

(e) Vieles zu wünschen übrig läßt; denn nimmt man

das Mittel dieser Werthe, oder besser noch, bestimmt man C durch die in Tabelle III angegebenen Mittelwerthe von N, a'₀ und ac

' für beide Perioden des Versuches mit dem Zaum, und

berechnet nun rückwärts damit die Arbeitsgrößen für jede Periode, so ergeben sich

für diese Ap

Unterschiede bis zu 1/2 Proc., und wollte man dann die Werthe von N oder a'₀ so

corrigiren, daß diese Unterschiede ausgeglichen würden, so würde man die

Fehlergrenze dieser Werthe weit überschreiten müssen. Auf der anderen Seite geht

aber auch aus den obenbemerkten Gründen für die Differenz zwischen den nach der

Formel (d) und durch die Fläche der

Spannungs-Diagramme erhaltenen Werthen von A

hervor, daß der Coefficient 0,5745 von a₀ in den

Formeln (d) oder (e)

durchaus nicht sicher feststeht, weil schon A₁

< p₀fl und daher das erste Glied in dem

Factor:

Textabbildung Bd. 186, S. 356

der Gleichungen (a) oder (b) kleiner als l werden muß.

Will man daher die Form der Gleichung (e) zur

Aufstellung einer empirischen Formel für die Berechnung von Ap' beibehalten, so muß man den

Coefficienten C in die Klammer setzen, und ihr die Form

geben:

f)

Ap' = N(βa'₀

– γac

'),

so daß sie zwei zu bestimmende Coefficienten β und γ

enthält. Man muß demnach zur Bestimmung derselben die beiden Perioden des Versuches mit dem Prony'schen Zaum zusammen anwenden, und hat so die beiden Gleichungen:

109,638 = 27,454 (4,59β –

0,1218γ)115,006 = 28,254

(4,637β – 0,1184γ),

aus denen sofort

β = 1,075 und γ = 7,721

folgt; die Formel zur Berechnung der Zeitarbeit Ap' wird

darnach

g)

Ap' = N (1,075 a'₀ –

7,721 ac')

und diese räumt der Gegenspannung ac' einen viel größeren Einfluß ein als

die Formel (e).Durch sie wurde auch der in Tabelle I bemerkte Fehler entdeckt, da sich mit

ac' = 0,102 für den Montag Ap' =

108,16 Pferdekr. ergeben würde. G. D. Berechnet man damit die mittlere Zeitarbeit für die beiden Perioden des

Versuches am Sonntag, so ergibt sich Ap = 111,58 Pferdekr., also in fast

vollkommener Uebereinstimmung mit dem Mittelwerthe: 111,555 in Tabelle III. Eine

gleiche Uebereinstimmung gibt aber auch eine andere empirische Formel, welche sich

den bei einer Dampfmaschine mit Condensator statthabenden Verhältnissen noch besser

als die vorhergehende anschließen dürfte. Geht man nämlich von der Annahme aus

(welcher auch unser Bericht zuneigt), daß die von der Maschine selbst verzehrte

Arbeit für einen Kolbenhub nicht ein bestimmter Theil der wirklichen Arbeit des

Dampfes ist, daß sie vielmehr für nicht zu große Aenderungen in der Spannung des

Dampfes constant bleibt, daß also die durch Reibung u.a. verlorene Zeitarbeit der Zahl der Kolbenspiele oder

Schwungrad-Umdrehungen proportional ist, so wird man diese verlorene

Zeitarbeit durch ρ N ausdrücken, und die rechte

Seite der Gleichung (f), wie es ihre Ableitung

erfordert, als Maaß der wirklichen Zeitarbeit des Dampfes gelten lassen, womit sich

sofort der Ausdruck:

h)

Ap' = N (βa'₀

– γ ac'

– ρ)

für die von der Schwungrad-Achse aus fortgepflanzte

Zeitarbeit ergibt.

Dieser Ausdruck enthält drei zu bestimmende Coefficienten β, γ und ρ, und es wären

daher wenigstens drei unabhängige Versuche mit dem Prony'schen Zaum nothwendig, um ihre Zahlenwerthe für eine bestimmte Maschine

und ein constantes Expansionsverhältniß festzustellen. Im vorliegenden Falle, wo ein

dritter Versuch mit dem Zaume fehlt, muß man den durch die Spannungsdiagramme

gefundenen Werth der wirklich geleisteten Arbeit des Dampfes zu Hülfe nehmen und,

wie oben geschehen, den Unterschied zwischen dieser Arbeit und der durch den Zaum

gemessenen nutzbaren Arbeit berechnen. Dieser Unterschied wurde oben für die erste

Periode der Versuche am Sonntag = 11,09 Pferdekr. gefunden; man hat also darnach:

27,4545 ρ = 11,09, ρ = 0,404, und die beiden Gleichungen zur Bestimmung von β und γ sind

nun:

109,638/27,454 + 0,404 = 4,59 β

– 0,1218 γ,115,006/28,254 +

0,404 = 4,637 β – 0,1184 γ,

woraus sich:

β = 1,13191, γ = 0,6821

berechnet. Mit diesen Werthen findet man durch die

Gleichung:

i)

Ap' = N (1,1391 a'₀

– 0,6821 ac'

– 0,404)

für den Mittelwerth beider Perioden des Versuches mit dem

Zaum, zufällig genau wie durch die Gleichung (g), Ap' = 111,58

Pferdekr., und man erhält nun statt der Tabelle IV folgende Uebersicht der

Arbeitsgrößen und des daraus berechneten Verbrauches an Wasser und Kohle per Pferdekraft und Stunde an den einzelnen

Wochentagen.

Tabelle V.

Mittlere Spannung

Wochentage.

MittlereUmdrehungzahlper MinuteN

imKessela'₀

inCondensatora'c

MittlereZeitarbeitA'p

VerdampftesWasserper Pfedekr.undStunde

VerzehrteKohleper Pfedekr.undStunde.

Atm.

Atm.

Pferdekr.

Kilogr.

Kilogr.

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag

27,03327,21327,12226,95127,10927,076

4,4844,4934,4534,5224,5224,459

0,11510,11580,11890,12170,11800,1229

105,16106,51105,85103,44106,87105,83

9,3559,3439,4729,4389,1799,582

1,2991,2651,2721,3081,2511,273

Mittelwerthe

27,084

4,489

0,1187

105,61

9,395

1,278

Der mit den drei ersten Mittelwerthen (von N, a₀'

und ac') nach (i) berechnete Mittelwerth von Ap' für die ganze Woche ist 105,62

Pferdekr.; die Uebereinstimmung mit dem arithmetischen Mittel 105,61 ist demnach

hier ebenso groß wie bei Tabelle IV und der Gleichung (e). Gegen die einzelnen Werthe der Tabelle IV aber sind die vorstehenden um

0,61 bis 1,62 Pferdekr. kleiner, und der Unterschied der beiden Mittelwerthe für die

ganze Woche beträgt 1,09 Pferdekr., also mehr als 1 Proc., woraus natürlich folgt,

daß die Zahlen der beiden letzten Spalten in denselben Verhältnissen größer werden

mußten.

V.

In dem Vorhergehenden sind die thatsächlichen und die zunächst daraus berechneten

Ergebnisse der Versuche an der Maschine des Hrn.

Hirn wiedergegeben; die in dem Berichte des

Comité's für Mechanik noch weiter angefügte Besprechung dieser Ergebnisse,

ihrer Beziehung zur Wärmetheorie und der daraus entspringenden praktischen

Folgerungen kann einer späteren Mittheilung um so mehr vorbehalten werden, als

dieselbe vielfach auf neuere Versuche Bezug nimmt, die demnächst veröffentlicht

werden sollen, besonders auf die schon erwähnten an der Dampfmaschine der HHrn.

Wehrlin, Hofer und Comp., und weil eine klare Einsicht in diese Verhältnisse erst durch eine

größere Anzahl solcher Versuche zu gewinnen ist, und dabei die neueren Versuche,

welchen schon wegen der zunehmenden Uebung und Geschicklichkeit der Beobachter ein

größerer Werth beigelegt werden muß und denen auch der Bericht das Lob einer

größeren Uebereinstimmung vorausgehen läßt, mehr in's Gewicht fallen müssen.

Schließlich kann aber die Frage nicht unterdrückt werden, warum das mit den

Versuchen betraute Comité nicht dieselbe. Maschine des Hrn. Hirn auch einige Tage bei

abgesperrtem Ueberhitzer mit gesättigtem Dampf arbeiten ließ, da es sich bei jenen

Versuchen doch hauptsächlich um die Erhebung des Einflusses der Ueberhitzung

handelte, und dieser Einfluß doch nur bei einer und derselben Maschine und wenn alle

übrigen Elemente: Spannung, Expansion, Zahl der Kolbenspiele etc. möglichst

unverändert erhalten werden, klar und sicher ausgeschieden werden kann, während bei

der unvermeidlichen Verschiedenheit fast aller dieser Elemente bei verschiedenen

Maschinen, zumal deren Einfluß auf die Leistungen einer Maschine selbst nichts

weniger als genügend sicher ermittelt ist, wesentliche Zweifel über die Größe des

Einflusses eines neuen Elementes bestehen bleiben müssen.

G. Decher.

Tafeln