| Titel: | Differentialpumpe von Du Rieux und Ed. Röttger, Ingenieure in Lille. |

| Fundstelle: | Band 186, Jahrgang 1867, Nr. LXXIV., S. 360 |

| Download: | XML |

LXXIV.

Differentialpumpe von Du Rieux und Ed. Röttger, Ingenieure in Lille.

Aus Armengaud's Génie industriel, September 1867, S.

136.

Mit Abbildungen auf Tab.

VII.

Du Rieux und Röttger's Differentialpumpe.

Das Princip, welches der Construction dieser, auf der Pariser

Industrie-Ausstellung befindlichen Pumpe zu Grunde liegt, ist im Wesentlichen

folgendes:

Die Kolben von zwei einfachwirkenden Pumpen, welche ein gemeinschaftliches Druckrohr

haben, stehen durch ein Gestänge so in Verbindung, daß dieselben sich in

entgegengesetzter Richtung bewegen, so zwar, daß der Kolben der einen Pumpe z.B. am

oberen Ende seines Cylinders steht, wenn der Kolben der anderen Pumpe das untere

Ende erreicht hat.

Wenn die beiden Kolben denselben Durchmesser haben, so wird bei gleichen Hubhöhen

keine Flüssigkeit in das gemeinschaftliche Druckrohr befördert werden; wenn aber der

Hub oder der Durchmesser eines der beiden Kolben größer ist als der des anderen,

dann wird die Pumpe eine Quantität Flüssigkeit in die Druckröhre fördern, deren

Menge der Differenz der beiden Volumina gleichkommt, welche durch die Bewegung der

Kolben erzeugt werden.

Es ist in der Praxis mit großen Schwierigkeiten verknüpft, den Durchmesser eines

Kolbens veränderlich zu machen, es ist aber nicht schwer, den Kolbenhub während des

Ganges der Maschine zu verstellen. Zu letzterem Zweck wenden die Erfinder des neuen

Apparates eines der bekannten Mittel an, z.B. Coulissen, Hebel, Parallelogramme,

Ketten etc.; sie erhalten durch diese Anordnung eine Pumpe, deren Effect während des

Ganges beliebig regulirt werden kann.

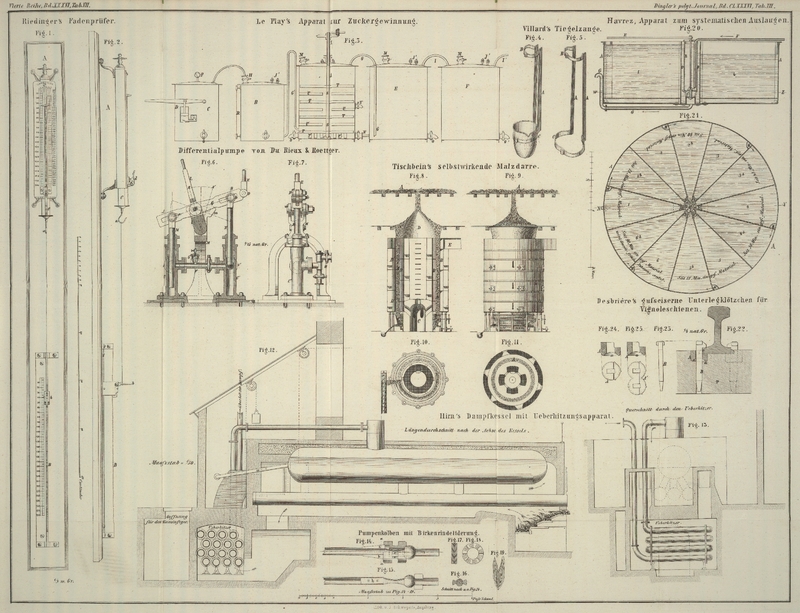

Dieselbe ist in Fig.

6 im Verticalschnitt und in Fig. 7 in der

Seitenansicht abgebildet. Wie man aus diesen Figuren ersieht, besteht die Pumpe aus

zwei Pumpenkörpern C und C',

in denen sich die Kolben M und N bewegen, welche durch die Bolzen a und b mit den Armen A und B des Hebels f verbunden

sind. An dem einen Ende des um den Bolzen f drehbaren

Hebels ist eine Verlängerung D angebracht, an welcher

die bewegende Kraft mittelst der Stange E ihren

Angriffspunkt hat. Die Saugventile H sind an den

Rohrstutzen c und c'

befestigt, während das Druckventil G auf dem Rohre F sitzt, welches beiden Pumpen gemeinschaftlich ist.

Der Bolzen f ist auf einem viereckigen Klötzchen

befestigt, welches mit Hülfe des Hebels L in der

Coulisse m bewegt werden kann, wodurch man die wirksame

Länge der beiden Hebelarme A und B, und selbstverständlich auch die Hubhöhe der beiden Kolben M und N verändern kann.

Wenn man die Pumpen mit Hülfe der Stange E in Bewegung

setzt und den Hebel L auf die Mitte der Coulisse m stellt, so werden die beiden Hebelarme in gleichen

Abständen von ihrem Mittel- resp. Drehpunkte auf die Kolben wirken. Diese

werden daher gleiche Wege beschreiben und die Saugventile bleiben geschlossen,

weßhalb auch keine Bewegung des Wassers stattfinden kann. Stellt man aber den Hebel

L so, daß er die in Fig. 6 mit x bezeichnete Lage einnimmt, so wird der Arm B sich verlängern, während sich der Arm A verkürzt; in demselben Verhältnisse wird sich auch der

Hub des Kolbens M gegen den des Kolbens N verringern, und da letzterer nun in derselben Zeit eine größere

Wegstrecke zurücklegen muß, so muß auch die Pumpe eine Wirkung auf die Ventile

äußern und eine Quantität Wasser in die Druckröhre befördern, dessen Volumen der

Differenz der kubischen Inhalte der beiden Kolbenwege gleichkommt.

Die Wirkung der Pumpe berechnet sich folgendermaßen: es sey

P der Druck auf den Kolben N, ausgeübt von irgend einer bewegenden Kraft;

L der Kolbenhub;

D der Durchmesser der beiden Kolben;

P . L die durch die bewegende Kraft ausgeübte

mechanische Arbeit.

Weil aber das wirklich beförderte Volumen im Verhältniß der Differenz der von den

beiden Kolben M und N

durchlaufenen Wege steht, und lediglich diese Differenz zur Ueberwindung eines

Widerstandes (welcher gegen die beförderte Wassersäule drückt) in Anspruch genommen

ist, so hat man, wenn wir die Differenz mit Y und den

Widerstand mit R bezeichnen:

R : P =

L : Y und

R = (P .

L)/Y.

d.h. der Widerstand welchen die Pumpe zu überwinden im Stande

ist, wird um so größer, je kleiner die Differenz der beiden Kolbenwege gewählt

wird.

Aus dieser Formel folgt ferner, daß wenn man die Differenz der Kolbenwege

entsprechend regulirt, man auch in dem Falle einen constanten Druck durch die Pumpen

ausüben kann, wenn die an dem Hebel bei D wirkende Kraft

veränderlich ist.

Aus dieser Formel:

Widerstand = Kraft mal Weg/Differenz der Wege = (P . L)/Y

abstrahirt man leicht, daß, wenn man die Differenz = L macht, also einem Kolben den doppelten Weg des anderen

gibt, der Widerstand der Kraft gleich ist, und daß das Volumen des durch die beiden

Pumpen gehobenen Wassers gleich der Wassermenge ist, welche man mit einer einzigen

dieser Pumpen heben kann. Es erhellt von selbst, daß wenn die Differenz der Wege

größer wird als der Hub eines Kolbens, der zu überwindende Widerstand kleiner seyn

muß als die angewendete Kraft.

Diese Pumpen können sowohl als Druckpumpen für hydraulische Pressen, wie auch als

leichtabstellbare Speisepumpen mit veränderlicher Wirkung, und zu noch vielen

anderen Zwecken dienen. Man kann dieselben auch anwenden, wenn man zwei Flüssigkeiten zu mischen und

als Gemisch mit einer Pumpe weiterzuschaffen hat. Auch kann man sich dieses

Apparates zur Dampfvertheilung bei Kraftmaschinen bedienen, um veränderliche

Expansion zu erzeugen.

Der Mechanismus ist leicht selbstthätig zu machen, wenn man den Hebel L derart mit dem Druckrecipienten in Verbindung setzt,

daß die Wirkung der Pumpe abnimmt, wenn der Widerstand zunimmt, und daß die Wirkung

der Pumpe gänzlich aufhört, wenn der gewünschte Druck erreicht ist. Es kann derselbe

auch mit dem Schwimmer eines Dampfkessels in Verbindung gebracht werden, um die

Speisung des Kessels so zu reguliren, daß der Wasserstand in demselben stets gleich

bleibt.

Tafeln