| Titel: | Pyrotechnische Rundschau; von C. Schinz. |

| Autor: | C. Schinz |

| Fundstelle: | Band 186, Jahrgang 1867, Nr. LXXXVIII., S. 388 |

| Download: | XML |

LXXXVIII.

Pyrotechnische Rundschau; von C. Schinz.

(Fortsetzung von Bd. CLXXXIV S. 241.)

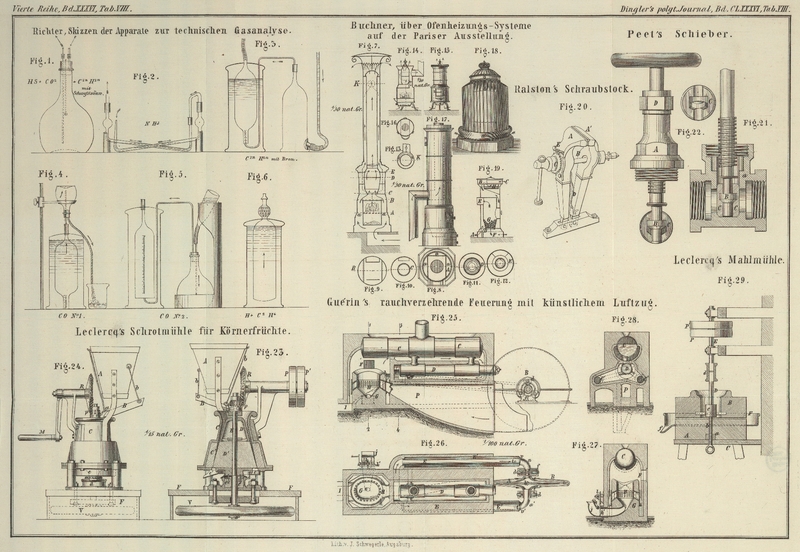

Mit Abbildungen auf Tab.

VIII.

Schinz, über die Guérin'sche rauchverzehrende

Feuerung.

XVI. Rauchverzehrende Feuerung mit

künstlichem Luftzug von J. Guérin in Gravelle bei Havre.

Obgleich die Frage der Verhütung des Rauches nun vollkommen gelöst ist, fahren noch

immer Erfinder fort an der Lösung dieses Problemes zu arbeiten; da aber die

vernünftigen Vorschläge ausgebeutet seyn dürften, so kommt nun die Reihe an das

Unvernünftige und Absurde.

Letztere Eigenschaft hat der in Armengaud's Génie industriel, März 1867, S. 124

mitgetheilte Apparat von Guérin in solchem Maaße,

daß ich die Besprechung desselben in dieser Rundschau zu unterlassen beabsichtigte;

nachdem aber mehrere deutsche technische Zeitschriften die Beschreibung dieses

Apparates aufgenommen haben, glaube ich denselben nicht mehr ignoriren zu

dürfen.

Folgendes ist die im Génie industriel

veröffentlichte Beschreibung der neuen rauchverzehrenden Feuerung:

„Guérin's

Feuerungsanlage, bei welcher vermittelst eines Ventilators die Gase und der

Rauch angesaugt und dann, mit reiner Luft vermischt, in den Feuerraum gedrückt

werden, ist in Fig. 25 im verticalen Längendurchschnitt abgebildet; Fig. 26 zeigt einen

Horizontaldurchschnitt derselben, Fig. 27 einen

Querdurchschnitt nach der Linie 1–2 in Fig. 25, und Fig. 28

einen solchen nach der Linie 3–4 in Fig. 25.

„Der Ventilator, der wichtigste Theil der Anlage, besteht aus zwei

Blechscheiben A in einem solchen Abstand von

einander, daß am Umfang ein hinreichend großer Querschnitt sich ergibt. Die

Scheiben sind in einen zweitheiligen, gußeisernen Mantel eingeschlossen, in

welchen die Gase durch die Knierohre a, a'

eingeführt werden. In der Mitte des Ventilators befindet sich eine Scheidewand

b, welche verhindert, daß die durch die Rohre

a, a' eintretenden Gase gegen einander stoßen.

Die Mittelöffnungen e, e' dienen zur Entnahme der

Luft und werden durch Scheiben mit sectorenförmigen Ausschnitten, welche gegen

gleichgestaltete feste Scheiben verstellbar sind, regulirt. Die Ventilatorachse

läuft auf Frictionsrollen d, deren Lager f das ganze Gewicht des Ventilators tragen. Bei

dieser Anordnung bedarf es keiner Stopfbüchsen, sondern der Ventilator dreht

sich ohne Zwischenmittel auf den Zuleitungsrohren.

„Der Ofen ist von allen Seiten geschlossen und nur durch die Thür F zugänglich. Der Feuerraum besteht aus dem

Mauerwerk G mit dem ringförmigen Raum H, durch welchen die Luft gleichmäßig zwischen die

Masse des Brennmaterials vertheilt wird. Die Luft erwärmt sich allmählich bei

ihrer Bewegung von unten nach oben, und die Asche und die sonstigen festen

Rückstände fallen durch einen schraubenförmig gestalteten Canal h in den Aschenfall I.

Der Aschenfall ist durch eine Thüre geschlossen, welche nur behufs der Reinigung

geöffnet wird, nachdem man zuvor durch Schließung eines Hülfsschiebers die

Verbindung mit der freien Luft unterbrochen hat.

„Das Brennmaterial wird in den kreisbogenförmig gestalteten Trog j (Fig. 26 und 27)

eingetragen und vermittelst eines Kolbens k, der

durch mechanische Hülfsmittel bewegt wird, fortgeschoben. Wenn dann der Kolben

k in der verticalen Lage angekommen ist, so

schiebt man durch

die Zahnstange l, welche von einem Getriebe und

einer Handkurbel in Bewegung gesetzt wird, den Schieber k' nieder.

„Von der Verbrennungskammer aus gehen die Gase nach dem Hauptkessel C, bespülen dann das mittlere Siederohr D, vertheilen sich durch die beiden Canäle C' nach den Leitungen E

der zu den Seiten liegenden Siederohre E' und treten

endlich in den Ventilator. Bei t und t' liegen die Speiserohre, woraus sich ergibt, daß

der Kessel mit Gegenströmung arbeitet. Nachdem sich die Gase im Ventilator mit

frischer Luft gemischt haben, werden sie in die Leitung P geblasen, welche sie von Neuem in die Feuerung einführt. Der Rauch

und das Kohlenoxyd gas verbrennen bei der fast ununterbrochenen Berührung mit

der Flamme vollkommen zu Kohlensäure. Die letztere ist nun immer im Ueberschuß,

jedoch dabei in nicht schädlichem Maaße vorhanden und wird fortwährend mit

frischer Luft gemischt, die man in beliebiger Menge einführen kann, ohne

Wärmeverluste befürchten zu müssen, wie dieß bei den mit Schornsteinen

versehenen Feuerungen der Fall ist. Der Ueberschuß an Kohlensäure setzt einen

Kolben in Thätigkeit, durch welchen die Bewegung auf den Ventilator

fortgepflanzt wird. Das Volum des Betriebscylinders, in welchem dieser Kolben

arbeitet, muß in einem angemessenen Verhältniß zu der Menge der erzeugten

Kohlensäure stehen, damit nicht nur die im schädlichen Ueberfluß vorhandene

Kohlensäure abgeführt, sondern auch die erforderliche Betriebskraft erhalten

wird. In der Regel wird die Kohlensäure zum Betriebe des Ventilators nicht

völlig ausreichen; dann muß eine kleine Menge Dampf zu Hülfe genommen

werden.

„Der Ventilator konnte nicht in der Längenachse des Ofens aufgestellt

werden, weil sonst das mittlere Siederohr unzugänglich geworden wäre. Diesen

Mangel an Symmetrie würde man dadurch beseitigen können, daß man zwei Siederohre

statt eines einzigen anwendet und den Ventilator zwischen beide stellt; die

ganze Anordnung würde aber dann complicirter erscheinen. Um die Züge der

seitlichen Siederohre zu reinigen, braucht man nur die Verbindungen v und v' zu lösen und

die Knierohre a und a'

aus den Siederohren heraus zu ziehen.

„Um das Feuer von frischem anzuzünden, bedarf es eines kleinen

Hülfskessels mit gewöhnlicher Feuerung, um den Dampf für den Beginn des

Betriebes zu bilden; es ist aber zu beachten, daß die Benutzung dieses

Hülfskessels äußerst selten nothwendig ist, da durch eine 12- bis

24stündige Pause die Spannung nicht so weit herabgezogen wird, um nicht den

Betrieb einleiten zu können.“

Diese Beschreibung ist jedoch, wahrscheinlich um Patent-Eingriffe zu

erschweren, eine unvollständige, denn sie verschweigt wie die vorhandene (gebildete) Kohlensäure einen

Kolben in Thätigkeit setzt, durch welchen die Bewegung auf den Ventilator

fortgepflanzt wird. Darin bestünde aber gerade der wichtigste Theil der Erfindung,

wenn es ermöglicht wäre, die sonst aus dem Schornstein abziehende und abgekühlte

Kohlensäure als Betriebskraft zu benutzen.

Als ich den Guérin'schen Apparat zum ersten Male in

der Zeichnung sah, kam ich auf die Vermuthung, daß es die Absicht sey, die durch

Verbrennung erzeugte Kohlensäure dem glühenden Brennstoffe im Herde zurückzubringen,

um dieselbe zu brennbarem Kohlenoxydgas zu reduciren und dieses durch neue Luft

wieder zu verbrennen.

Obgleich sich Guérin zu dieser Absicht nicht

bekennt, wollen wir diesen Anlaß doch benutzen, um die Unmöglichkeit einer solchen

anscheinend einleuchtenden Regeneration der Kohlensäure darzuthun.

Wir nehmen an, daß im Anfange, wenn der Ventilator in Bewegung kommt, sich nur

Kohlensäure bilde, d.h. aus 10 Vol. Luft entstehen 8 Vol. Stickstoff und 1 Vol.

Kohlensäure; kehren nun diese vermittelst des Guérin'schen Saug- und Druckventilators an den glühenden

Brennstoff zurück, so können 8 Vol. Stickstoff und 2 Vol. Kohlenoxyd entstehen.

Zur Verbrennung dieser 2 Vol. Kohlenoxyd bedürfen wir aber 10 Vol. frische Luft,

welche 2 Vol. Sauerstoff enthalten. Da jedoch die Leistung des Ventilators eine

beschränkte ist, so können wir nur 5 Vol. frische Luft zubringen und die Hälfte des

Ofeninhaltes an Gasen (in 1 Vol. Kohlenoxyd und 4 Vol. Stickstoff bestehend) muß auf

anderem Wege evacuirt werden.

In diesem zweiten Stadium wird folglich der Ventilator dem Herde 1 Vol.

Kohlenoxydgas, 1 Vol. Sauerstoffgas und 8 Vol. Stickstoffgas zuführen, somit gerade

genug Sauerstoff um das vorhandene 1 Vol. Kohlenoxyd wieder zu Kohlensäure zu

verbrennen; da aber der glühende Kohlenstoff im Herde auf die nun gebildete

Kohlensäure einwirken muß, so wird der Ventilator abermals nur Stickstoff und

Kohlenoxyd ansaugen und somit wieder die Hälfte des gebildeten Kohlenoxyds evacuirt

werden.

Es wird also dem Herde bei jedem Turnus eben so viel Kohlenstoff in Form von

Kohlenoxydgas entführt als zur Verbrennung kommt, was selbstverständlich eine große

Verschwendung wäre; aber selbst dieses ist im praktischen Betriebe nicht möglich,

denn die Reduction der durch Verbrennung des Kohlenoxydes erzeugten Kohlensäure

verursacht eine so. bedeutende Abkühlung des Brennstoffes, daß dieser sehr bald

unwirksam werden müßte.

Um daher das Feuer unterhalten zu können, müßten stets 2/3 der Ofengase evacuirt werden, so daß

2/3 frische Luft zugeführt würden, welche dann nothdürftig die zur Reduction der

Kohlensäure erforderliche Temperatur zu unterhalten vermöchten, und das Endresultat

wäre, daß der Brennstoff nur 1/3 der Wärme nutzbar machen würde, die er sonst zu

geben im Stande ist.

Ganz dasselbe würde auch in dem von Guérin

angegebenen Apparate stattfinden. Es kommt freilich dabei noch darauf an in welchem

Zustande sich der Brennstoff im Herde befindet; die angegebenen Reactionen werden

erfolgen, wenn der Brennstoff in kleinen Stücken angewendet wird, besteht derselbe

aber in größeren Stücken, welche bereits verkohlt sind, so wird die kleine

Contactfläche derselben nicht ausreichen um die gebildete Kohlensäure zu

Kohlenoxydgas zu reduciren, in welchem Falle die aspirirten, sowie die evacuirten

Verbrennungsproducte ein Gemisch von Kohlenoxyd und Kohlensäure enthalten

würden.

Wie leicht einzusehen ist, würde auch in diesem günstigeren Falle die größere Menge

des unverbrannten Kohlenoxyds entführt und daher kein Vortheil erreicht werden.

Daß dieser Apparat das Auftreten von sichtbarem Rauche verhindert, kann unmöglich

davon herrühren, daß ein Drittel der Verbrennungsproducte durch den Herd

zurückgeführt wird, sondern es ist dieses Nichtauftreten von sichtbarem Rauche dem

Umstande zuzuschreiben, daß der frische Brennstoff von unten in den Feuerherd

geführt wird, wie dieß bei dem Roste von Duméry,

dem Langen'schen Etagenroste und anderen ähnlichen

Apparaten der Fall ist.

Alle diese Apparate geben an brennbaren Oasen reiche Verbrennungsproducte welche

durch theilweise Rückführung in den Herd nur in sehr geringem Maaße nutzbar gemacht

werden können.

Im günstigsten Falle bietet also der Guerin'sche Apparat

eine Nutzbarmachung von 1/6 des in den Verbrennungsproducten enthaltenen

Kohlenoxydgases, während andererseits 1/6 der Kohlensäure aus denselben, nebst dem

diesen beiden Gasen zukommenden Stickstoffe, den Herd mit durchströmen muß; in Folge

der Verdünnung der Verbrennungsproducte durch letztere Gase muß aber ihre Temperatur

tief herabgedrückt werden.

Endlich würde dieser Apparat, wenn er wirklich eine vollkommene Verbrennung

hervorzubringen im Stande wäre, wegen seiner Complicirtheit und der unvermeidlichen

häufigen Betriebsstörungen von den Praktikern sicher verworfen werden.

Tafeln