| Titel: | Verbesserte Spannzwinge zum Spannen von Telegraphendrähte, von P. Urban. |

| Fundstelle: | Band 186, Jahrgang 1867, Nr. XCV., S. 434 |

| Download: | XML |

XCV.

Verbesserte Spannzwinge zum Spannen von

Telegraphendrähte, von P.

Urban.

Mit Abbildungen auf Tab.

IX.

Urban's Spannzwinge für Telegraphendrähte

Das Spannen des Drahtes gehört zu den schwierigsten Arbeiten des Telegraphenbaues, da

der Arbeiter seine Körperkraft und Behendigkeit dabei nicht in dem Maaße anwenden

kann, wie bei anderen Arbeiten, denn er muß sich dabei auf oft ungenügenden

Stützpunkten auf der Höhe der Säulen erhalten. Es ist daher erwünscht, dem Arbeiter

ein leichter und bequemer zu handhabendes Werkzeug dazu zu verschaffen. Gegenwärtig

befestigt man jede Spannvorrichtung an dem zu spannenden Leitungsdraht mittelst

Schraube; dieß ist jedoch unzweckmäßig, weil der Arbeiter das Zuschrauben der Zwinge

an dem in einer gewissen Entfernung von der Säule zu wählenden Angriffspunkte des

Drahtes nicht gehörig bewirken kann; ferner ist das Zusammenschrauben aufhältlich,

und oft werden die bereits an den Trägern aufgegypsten Isolatoren und der Arbeiter

durch das plötzliche Ausreißen der mangelhaft zusammengeschraubten Spannzwinge

beschädigt.

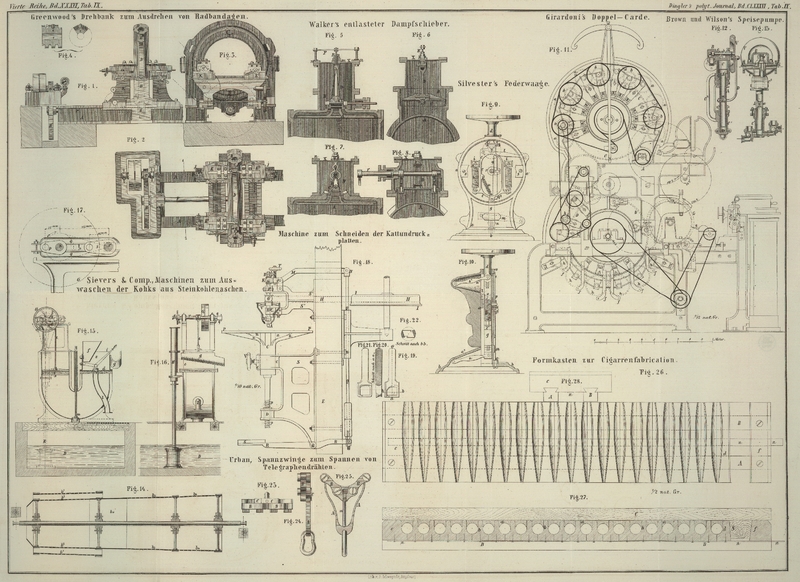

Die in Fig.

23–25 abgebildete Spannzwinge beseitigt diese Uebelstände; die übliche

Klemmschraube ist hier durch das Federpaar A, A ersetzt,

welches zugleich den unteren elastischen Theil der Zwinge bildet und an dessen

oberem Ende ein Paar Klemmhebel B, B gelenkig angebracht

sind; letztere sind gleichfalls an dem Mittelstücke C

gelenkartig angeschraubt und werden durch den divergirenden Druck des Federpaares

A, A stets an ihren zusammengehenden Flächen in der

Achsenlinie an einander gepreßt. Durch das Zusammendrücken des Federpaares öffnen

sich die an einander gepreßten Klemmhebel zur Aufnahme des zu spannenden Drahtes,

und gehen wieder zusammen sobald der Druck nachläßt. Durch die gegenseitige Lage der

Klemmhebel und durch die Beweglichkeit des Mittelstückes C auf der Fübrungsstange m werden die ersteren

beim Ausüben des Zuges und Gegenzuges um so mehr an einander gedrückt und der Draht

zwischen beiden Klemmhebeln um so fester gehalten, je größer die Zugkräfte sind. Um

die Einzwängung des Drahtes noch mehr zu sichern, sind die Klemmhebel an der Stelle,

wo sie gegen einander drücken, bogenförmig, und zwar der eine concav, der andere

convex geformt, so daß der zwischen ihnen liegende Draht bei höherem Drucke eine

kleine Einbiegung erleidet, vermöge deren er aus der Klemmöffnung selbst bei sehr

gesteigertem Zuge nicht ausgleiten kann.

Die Verbesserungen bei dieser Spannzwinge bestehen 1) in dem Ersatz der Klemmschraube

durch das hebelartige Stahlfederpaar A, A; 2) in der

Lage der Klemmhebel B, B, so daß sie sich bequem mit der

Hand so weit öffnen lassen, als zum Fassen des Leitungsdrahtes erforderlich ist; 3)

im concav-convexen Schluß der Zwinghebel an der Stelle, wo sie den Draht

fassen. (Die neuesten Erfindungen, 1867, Nr. 16.)

Tafeln