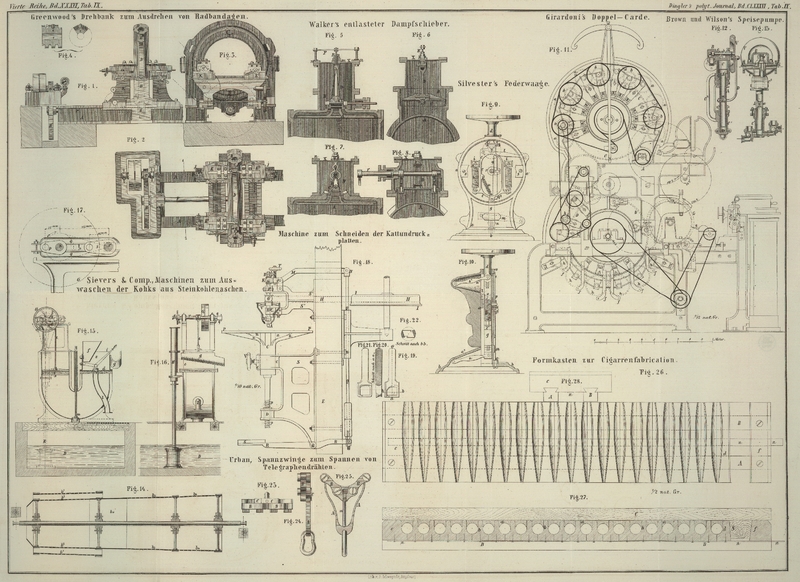

| Titel: | Ed.Walker's entlasteter Dampfschieber. |

| Fundstelle: | Band 186, Jahrgang 1867, Nr. XCVI., S. 435 |

| Download: | XML |

XCVI.

Ed.Walker's entlasteter Dampfschieber.

Aus Engineering, April 1867, S.

412.

Mit Abbildungen auf Tab.

IX.

Walker's entlasteter Dampfschieber.

Das von Ed. Walker, Ingenieur der Fenton Eisengießerei,

Stoke-on-Trent, erfundene System der Entlastung von Dampfschiebern hat

gegen andere derartige Systeme den Vorzug, daß es sich leicht an jedem

Schieberkasten anbringen läßt, ohne daß eine wesentliche Aenderung der Form

desselben nothwendig wäre und erhebliche Kosten entstünden.

Im Wesentlichen besteht die Erfindung in einer quer über eine Oeffnung in dem

Schieberkastendeckel gespannten dünnen Metallplatte X

(Fig. 5

bis 8), welche

durch eine Stange D mit dem Schieber C verbunden ist.

Der Druck des Dampfes wirkt sowohl auf den Schieber wie auch auf diese Metallscheibe,

deren Fläche durch Auflegen entsprechender Scheiben so regulirt werden kann, daß

durch die Stange D eine Spannung ausgeübt wird, welche

dem Drucke des Dampfes auf den Schieber möglichst genau das Gleichgewicht hält.

Fig. 5 und

6 stellen

einen gewöhnlichen Dampfschieber dar, welcher auf einer ebenen Fläche ruht. Wenn

beim Gange der Maschine dieser Schieber aus seiner Mittellage entfernt wird, so

tritt auch die Stange D aus ihrer senkrechten Stellung

und sucht den Schieber D oder die Metallplatte X nach Innen zu ziehen. Dieser Umstand läßt das System

auf den ersten Blick etwas mangelhaft erscheinen. Wenn man jedoch bedenkt, daß der

Weg des Schiebers im Verhältniß zu der Länge der Stange ein sehr kurzer ist, so wird

man einsehen, daß die Nachtheile verschwindend klein werden, und bei entsprechender

Wahl des Verhältnisses zwischen dem Schieberweg und der Stange D gar nicht zur Geltung kommen. Wenn man den Weg des

Schiebers, in Zollen ausgedrückt, zum Quadrat erhebt, und die Länge der Kuppelstange

D dem erhaltenen Producte gleich macht, so erhält man ein

System, bei welchem die Kuppelstange D in ihrer

äußersten Lage die Scheibe X um 1/8 einbiegt, resp. den

Schieber um 1/8 Zoll von der Schieberfläche abhebt. Diese Regel ist aus folgender

Formel abgeleitet:

dem Quadrat der Sehne

sinus versus = dem Quadrat der

Sehne/8mal dem Radius

aus welcher Formel sofort erhellt, daß wenn man das Quadrat

der Sehne dem Radius gleich macht, der sinus versus =

1/8 wird. Nachdem wir also wissen, daß der sinus versus

sich direct mit der Sehne und im umgekehrten Verhältniß mit dem Radius ändert,

können wir die Einbiegung der Scheibe X für jeden speciellen Fall leicht berechnen.

Wenn z.B. ein Schieber 4 Zoll Bewegung macht, und die Stange D 16 Zoll lang ist, so erhalten wir eine Einbiegung der Scheibe X von 1/8 Zoll.

Fig. 7 und

8 zeigen

den Querschnitt eines Schiebers mit kreisförmiger Oberfläche. Die Stange D, welche diesen Schieber mit der Metallplatte X verbindet, bildet den Radius des Kreises, dessen

Oberfläche die Schieberfläche ist. Das Verbindungsglied D besteht hier aus zwei durch Bolzen verbundenen Eisenplatten, die in der

Mitte eine Oeffnung haben, durch welche die zur Bewegung des Schiebers dienende

Welle r hindurchgeht. Diese Oeffnungen sind so weit, daß

der Schieber seine Bewegungen machen kann, ohne daran durch die Welle r gehindert zu werden.

Zur Uebertragung der Bewegung auf den Schieber, sind an der Welle r zwei Hebelarme Z, Z

befestigt.

Die aus Figur 5

ersichtliche Stahlplatte f, an welcher die Verlängerung

der Stange D befestigt ist, dient dazu, die

Spannungsdifferenzen zwischen dem Schieber und der Metallplatte X auszugleichen. Dieselbe ist nicht unbedingt

erforderlich, indem man diese Regulirung mit demselben Erfolge durch Vergrößern oder

Verkleinern der mittleren Scheibe in oder des Ringes n,

welcher die Metallscheibe X niederhält, bewerkstelligen kann.

Die Muttern E dienen um die Differenzen auszugleichen,

welche durch die Abnutzung der Schieberoberfläche und der zur Befestigung der Stange

dienenden Bolzen entstehen. Solche Schieber wurden für die Locomotiven der

Eastern-Counties-Eisenbahn zuerst angewendet, deren Cylinder

30–40'' Durchmesser hatten und unter sehr hoher Dampfspannung arbeiteten, und

deren Steuerung von einem Manne mußte leicht regiert werden können. Die Vorrichtung

hat sich gut bewährt und wurde auch für stationäre Dampfmaschinen vielfach mit

Erfolg angewendet.

Tafeln