| Titel: | Die Gewinnung der Kohks aus Steinkohlenaschen; von H. Ludewig. |

| Fundstelle: | Band 186, Jahrgang 1867, Nr. XCIX., S. 442 |

| Download: | XML |

XCIX.

Die Gewinnung der Kohks aus Steinkohlenaschen;

von H. Ludewig.

Aus der Zeitschrift des Vereines deutscher Ingenieure,

1867, Bd. XI S. 519.

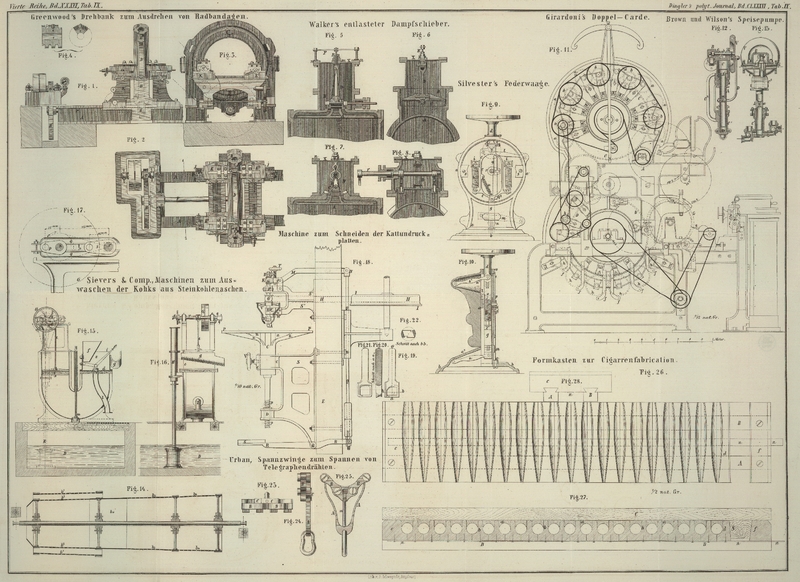

Mit Abbildungen auf Tab.

IX.

Ludewig, über Gewinnung der Kohks aus

Steinkohlenaschen.

Die Verbesserungen, welche seit Jahren bei den Feuerungen angestrebt wurden, zielten

zumeist auf Erreichung einer vollkommeneren Verbrennung der Brennmaterialien durch

veränderte Rosteinrichtung, entsprechende Luftzuführung etc., indem man die

sogenannte Rauchverbrennung herbeizuführen suchte, und hatten in ökonomischer

Beziehung nur verhältnißmäßig geringe Resultate; dagegen ist ihr Welch, wenn die

Verbrennung des gebildeten Rauches erreicht wird, in gesundheitspolizeilicher

Beziehung bedeutend genug.

Der größere Verlust an Nutzeffect bei den Feuerungen mit festem Brennmaterial liegt

aber wohl darin, daß in den Aschenrückständen die nicht vollständig verbrannten

Brennmaterialstücke, also bei Steinkohlenfeuerung Kohksstücke, und die beim Schüren

durch den Rost gefallenen Cinders enthalten sind und somit werthlos werden. Denn

selten wohl ist es bei technischen Processen bisher ohne Weiteres möglich, solche

Aschen, wenigstens auf den in ihnen noch enthaltenen Brennwerth auszunutzen, und zumeist bildet die

Forträumung der Löschen, welche bei ihrer Ansammlung einen großen Raum einnehmen,

eine unangenehme, mit Kosten verbundene Aufgabe. Die Verwendung, welche die

Steinkohlenaschen wegen der in ihnen enthaltenen Schlacken wohl als Material zum

Chausseebau, überhaupt als Füllmaterial, als Zusatz zum Mörtel etc. finden, möchte

gewiß nur als sehr untergeordnet zu bezeichnen seyn.

Es müssen deßhalb Vorrichtungen, welche es gestatten, mit geringen Kosten die in den

Steinkohlenaschen enthaltenen, noch verwerthbaren Brennmaterialreste von den

begleitenden unverbrennlichen Stoffen, den Schlacken, vollständig zu trennen und so

wieder ein zwar verkohltes, aber gewiß vollkommen brauchbares und concentrirtes

Brennmaterial herzustellen, da überall von großem Nutzen seyn, wo, wie zumeist, die

Kosten der Steinkohlenfeuerung bedeutend sind.

Außer dem Vortheile, die Brennmaterialreste auf solche Weise wieder nützlich

verwenden zu können, hätte man hierbei den auch wohl in Anschlag zu bringenden der

wesentlichen Verminderung der fortzuräumenden Aschenmengen, welche dann nur eben aus

den Schlackenbeständen gebildet würden.

Vorrichtungen, welche diese angegebenen Vortheile erreichbar machen, sind seit

mehreren Jahren von der namentlich im Bergwerksmaschinenbaufach renommirten

Maschinenfabrik von Sievers u. Comp. in Kalk bei Deutz am Rhein mit großem Erfolge gebaut worden und

vielfach in Gebrauch gekommen.

Die Verarbeitung der Aschen geschieht in ganz ähnlicher Weise wie die bekannte

mechanische Aufbereitung der Erze und namentlich der Steinkohlen: Die Aschen werden

nach verschiedener Korngröße gesiebt und hierauf in einer Setzmaschine die

Kohksstücke heraus gewaschen. Die herbei gefahrene Asche wird durch eine

Schüttöffnung in ein Cylindersieb B

Fig. 14

eingebracht und hier in fünf verschiedene Korngrößen getrennt, welche in darunter

befindliche Abtheilungen fallen, die den Trommeltheilen b¹, b¹ bis b⁴ b⁴

entsprechen. Statt des Einfülltrichters ist bei größeren Ausführungen die

Einrichtung auch so getroffen, daß durch eine auf der Verlängerung der Trommelwelle

befestigte Schnecke aus einem vor der Trommel angebrachten Kasten die hier

aufgegebene Asche gleichmäßig in das Innere der Trommel geführt wird.

Die Trommelwand besteht zumeist aus dem von der in Rede stehenden Fabrik in bekannter

Vorzüglichkeit gelieferten gelochten Eisenbleche. Der Theil b², b² enthält Löcher von 15

Millimet. Größe und der ihn umgebende b¹, b¹ solche von 4 Millimet. Durchmesser, so daß

durch letztere Wandung die ganz feinen Staubtheile der Asche fallen, und meist aus

Schlacke bestehend,

dem Verwaschen nicht unterworfen, sondern abgefahren werden. Dadurch, daß die

Wandung b¹, b¹

die b², b²

umgibt, ist die Trommel in ihrer Länge zweckmäßig verkürzt und zugleich ein besseres

Aussieben ermöglicht.

Zwischen b³, b³ und b², b² bei b⁰ besteht die Trommel aus ungelochtem Bleche.

Die Wandung b³, b³ ist mit 25 Millimet., die b⁴, b⁴ mit 45 Millimet. LöchernHr. Vicaire, welcher

eine etwas einfacher eingerichtete, in St. Etienne angewendete Trommel

beschreibt (Bulletin de la Société de

l'industrie minérale, t. X p.

5), gibt deren Lochweiten zu successive 6, 12 1/2, 25 und 50 Millimet.

an. versehen, so daß die ganz großen Aschenstücke am rechten Ende der Trommel

heraus stürzen und ebenfalls abgefahren werden können. Sollen auch diese größten

Stücke der Verarbeitung unterzogen werden, was wohl nur für ganz großen Betrieb sich

lohnen möchte, so wird noch ein Lesetisch hinter die Trommel eingeschaltet, auf

welchen die Stücke vom Ende der Trommel aus herabfallen. Auf diesem Tisch kann dann

durch Klaubarbeit ein directes Auslesen der verwendbaren Kohksstücke bewirkt werden,

während die Schlacken durch einen Abstreicher vom Tische entfernt werden.

Das in den mittleren Abtheilungen angesammelte Material bildet waschfähiges Gut und

wird nach einander auf der Setzmaschine verarbeitet, wodurch man drei verschiedene

Sorten gewaschener Kohks erhält.

Die in Fig. 15

und 16

gezeichnete Aschensetzmaschine ist ebenso construirt, wie diese Maschinen bei den

Aufbereitungsarbeiten gebräuchlich sind; sie besteht aus einem Uförmig gekrümmten Blechgefäße von quadratischem

Querschnitte, in welchem sich Wasser befindet. In dem einen Schenkel des Gefäßes

bewegt sich ein Kolben c auf und nieder, und stößt

dadurch das Wasser durch das den anderen Schenkel abschließende Blechsieb d. Dieser Schenkel trägt einen gußeisernen Aufsatz e, in welchen das Waschgut durch den Trichter f aufgegeben wird.

In Folge der durch das Wasser fortgepflanzten Stoßbewegung sondern sich die

Bestandtheile der Asche nach ihrem specifischen Gewichte; die schweren

Schlackentheile lagern sich unten auf d ab, während die

Kohkstheile sich oben befinden und mit dem über den Rand von e überfließenden Wasser mit in die Rinne g

abgehen, so daß, nachdem das Wasser abgelaufen ist, die zurückbleibenden gewaschenen

Kohks das wieder verwendbare Brennmaterial bilden.

Die auf dem Siebe d nach und nach angesammelten

Schlackenbestände werden nach Abstellen der Maschine ab und zu heraus geschaufelt;

dazu wird durch den Hebel i das Ventil k gehoben und das über d befindliche Wasser

durch das gußeiserne Rohr l in die Cisterne D zurückgelassen. Das nöthige Waschwasser liefert

dieselbe Cisterne, in welcher das gebrauchte Wasser zugleich sich wieder klärt,

durch die mit der Maschine verbundene continuirlich arbeitende Pumpe E. Durch das mittelst Stange zu öffnende Ventil m kann auch das Wasser aus dem Setzkasten in die

Cisterne entfernt und ersterer gereinigt werden.

Die Bewegung der drei Mechanismen, Siebtrommel, Setzkasten und Pumpe geschieht von

der Transmissionswelle aus durch Riemenscheiben. Die Riemenscheibe G mit Losscheibe bewegt die Treibwelle n der Setzmaschine; am Ende dieser Welle n ist eine Kurbel o zum

Betriebe der Pumpe E angebracht.

Der eigenthümliche Bewegungsmechanismus des Kolbens c der

Setzmaschine, zuerst von Berard bei seinen

Kohlensetzkästen angewendet, ist in den Figuren 15 bis 17 möglichst

verdeutlicht. Auf der Betriebswelle n befindet sich am

Ende derselben die Kurbel p, welche mit ihrem

Warzenzapfen in einer geschlitzten, aus zwei Winkeleisen gebildeten Kurbel q, q der zweiten parallel gelagerten Welle r gleitet. Dadurch wird die letztere in eine

oscillirende Bewegung versetzt, und so mittelst der in ihrer Mitte befestigten

Kurbel s die Kolbenstange t

auf- und niederbewegt. Durch diese eigenthümliche Kurbelbewegung ist es

ermöglicht, daß bei gleichförmiger, durch den Pfeil in den Figuren bezeichneter

Rotation der Welle n der Aufgang des Kolbens c mit geringerer Geschwindigkeit stattfindet als der

Niedergang, so daß das Wasser durch das Sieb d kräftig

hindurchgestoßen wird und langsamer zurückfließen kann.

Bezeichnet nämlich ρ den Radius der Kurbel p und λ die

Entfernung der beiden Wellen n und r, so ist das Verhältniß der Geschwindigkeiten des

Kolbens c bei seinem mittleren Stande für den

Auf- und Niedergang = (λ –

ρ)/(λ +

ρ). Nach unseren Messungen ist in runden Zahlen bei der vorliegenden

Setzmaschine λ = 275 Millimet. und ρ = 75 Millimet., also das Verhältniß (λ – ρ)/(λ + ρ) = 4/7. Nach Angaben des Hrn. Vicaire beträgt dagegen bei einer anderen Ausführung λ = 314 Millimet. und ρ = 275 Millimet., wornach also das Verhältniß (λ – ρ)/(λ + ρ) = circa 1/15 außerordentlich klein wäre.Hr. Vicaire gibt ferner

a. a. O. noch folgende Notizen: Umdrehungszahl der Welle F per Minute 22, die der Siebtrommel 12, die der

Betriebswelle des Setzkastens 50. Betriebskraft 1/5 Pferdestärke oder ein

Arbeiter am Schwungrade. Wasserverbrauch täglich 1/3 Ctr. Bedienung ein

Arbeiter und zwei Knaben. Die Kurbel s hat 105 Millimet. Radius, und

beträgt darnach der Kolbenhub von c nur 58 Millimet.

Eine so eingerichtete Wäsche verarbeitet stündlich 15 Schäffel (824 Liter), bedarf

dazu mit Maschinenkraft zwei Arbeiter, mit Menschenkraft vier Arbeiter und kostet

loco Fabrik incl. Verpackung 425 Thlr.

Eine etwas größere Wäsche mit zwei Siebtrommeln, einem Setzkasten und Transmission

kostet 750 Thlr. und verarbeitet stündlich 30 Schäffel (1650 Liter) Asche mit vier

Mann Bedienung. Mit zugehöriger Dampfmaschine ist der Preis 1000 Thlr. und mit

Kessel (als Locomobile) 1380 Thlr.

Aschenwäschen, welche größere Quantitäten zu verarbeiten haben, werden von der

genannten Fabrik in veränderter Anordnung auch so eingerichtet, daß weniger

Bedienung nothwendig ist. Die Siebtrommel ist hoch gelegt, und fallen die gesiebten

Aschen direct in die darunter befindlichen Setzkästen. Das Siebgut wird durch

Paternosterwerk gehoben. Eine solche Wäsche mit Siebtrommel und zwei Waschkästen

verarbeitet stündlich 40 Schäffel (2200 Liter) und kostet 1275 Thlr. Bedienung zwei

Mann. Mit Dampfmaschine 1525 Thlr. (mit Kessel 2025 Thlr.)

Bei einer ganz großen Wäsche sind auch die Setzkästen erhöht postirt und zum

Transport Förderwagen auf Schienen benutzt, ferner ein Lesetisch angeordnet.

Leistung 60 Schäffel (3300 Liter), Bedienung drei Arbeiter. Preis 1750 Thlr., mit

Dampfmaschine 2100 und mit Kessel 2650 Thlr.

Solcher Wäschen ist bereits eine große Anzahl im Betriebe, und werden aus

gewöhnlichen Aschen circa 66 Proc. Kohks ausgewaschen,

von denen der Centner incl. Betriebskraft, 5 Proc. Zinsen und 20 Proc. Amortisation

des Anlagecapitals, auf circa 1/2 Sgr. zu stehen kommen

soll.

Tafeln