| Titel: | Beschreibung des in Frankfurt a. M. eingeführten elektromagnetischen Telegraphen zur Signalisirung von Feuersbrünsten; von Dr. Adolph Poppe. |

| Autor: | Dr. Adolph Poppe [GND] |

| Fundstelle: | Band 189, Jahrgang 1868, Nr. I., S. 1 |

| Download: | XML |

I.

Beschreibung des in Frankfurt a. M. eingeführten

elektromagnetischen Telegraphen zur Signalisirung von Feuersbrünsten; von Dr. Adolph Poppe.

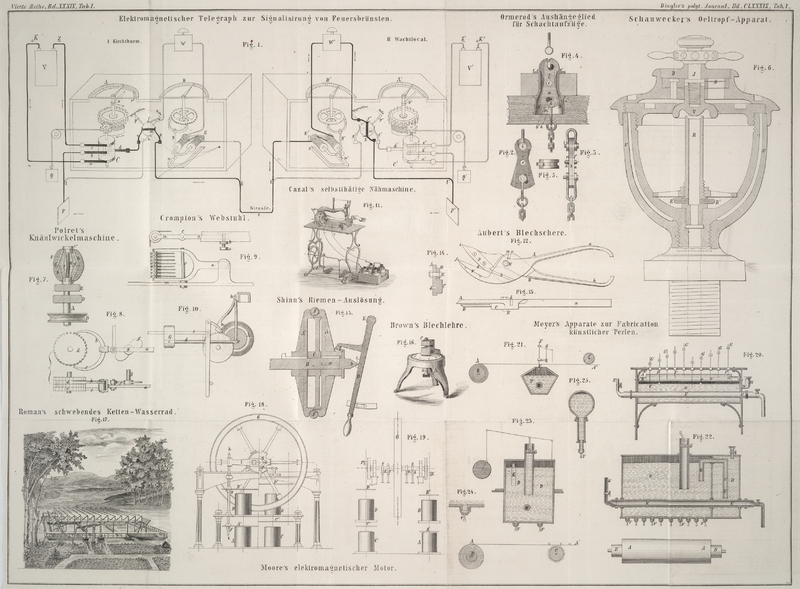

Mit einer Abbildung auf Tab. I.

Poppe, über einen elektromagnetischen Telegraphen zur Signalisirung

von Feuersbrünsten.

Wie verhängnißvoll bei dem Ausbruch einer Feuersbrunst eine Verzögerung in den

Löschanstalten werden kann, wie kostbar unter Umständen die Minuten sind, bedarf

keiner näheren Begründung. Von dem Gesichtspunkte ausgehend, daß manchmal durch

rasche Hülfe mit wenig Anstrengung und geringem Aufwand an Wasser einem Unheil

vorgebeugt werden kann, welches durch verspätetes Einschreiten selbst mit großer

Anstrengung und bedeutenden Wassermassen nicht mehr abzuwenden ist, hatte unsere

städtische Behörde vor einigen Jahren die Herstellung einer elektromagnetischen

Signalleitung beschlossen, welche zunächst die Wohnung des Wächters auf dem Domthurm

mit dem Local der ständigen Feuerwehr auf der Zeil verbinden sollte. Eine gleiche

Leitung war zwischen dem Catharinenkirchthurm und dem Wachtlocal in Aussicht

genommen. Im Sommer des vorigen Jahres, kurz vor dem Dombrande, wurde der

Feuertelegraph zwischen dem Dom und dem Wachtlocal in Betrieb gesetzt. Was die

Technik desselben anbelangt, so hatte man von der Einführung der gewöhnlichen Morse'schen Apparate und Einübung des Thurmwächters,

sowie der Wachtmannschaft, auf den Dienst desselben aus praktischen Rücksichten

Umgang genommen; dagegen wurde das den bestehenden localen Verhältnissen angemessene

und in Bezug auf Manipulation einfache und zuverlässige System unseres Mitbürgers,

des Hrn. Mechaniker Fritz, angenommen und derselbe mit

der Ausführung beauftragt. Der Erfolg hat den gehegten Erwartungen vollkommen

entsprochen; der Apparat arbeitet, wie ich mich bei mehrfachen Proben überzeugt

habe, mit Präcision und Sicherheit. Die erste bedeutende Feuersbrunst, welche durch

denselben gemeldet wurde, war der verhängnißvolle Dombrand am 16. August des vorigen

Jahres, wobei der in der Kuppel des Thurmes aufgestellte Apparat selbst vollständig

zerstört wurde. Indessen

ist vor Kurzem eine neue elektromagnetische Signalleitung zwischen dem

Catharinenkirchthurm und der ständigen Feuerwache eröffnet worden.

Fig. 1 stellt

die Einrichtung des elektromagnetischen Feuertelegraphen mit Hinweglassung einiger

unwesentlichen Theile in schematischer Ordnung und perspectivischer Ansicht dar. Nr.

I und II sind zwei durch

eine gewöhnliche Telegraphenleitung mit einander verbundene und correspondirende

Apparate von vollkommen gleicher Construction, wovon man sich den einen I auf dem Kirchthurm, den anderen II im Wachtlocal der Löschmannschaft aufgestellt denken mag. In beiden

schematischen Abbildungen dienen gleiche (in Nr. II

accentuirte) Buchstaben zur Bezeichnung gleicher Theile. Bevor ich zur näheren

Erläuterung des inneren Zusammenhanges und der Function der verschiedenen Organe des

Systemes schreite, dürfte es zweckmäßig seyn, eine allgemeine Uebersicht

vorauszuschicken.

Auf jeder der beiden Stationen, also gegenwärtig auf dem Catharinenthurm und in dem

Local der Feuerwache auf der Zeil, befindet sich eine Volta'sche Batterie von 4 Zinkkohlenelementen und ein Telegraphirtisch,

welcher einen viereckigen Kasten, eine Art Gehäuse, trägt, auf dessen oberer Platte

zwei gleich große, 20 Zoll im Durchmesser haltende horizontale Zifferblätter A und B, jedes mit einem

Zeiger, neben einander angeordnet sind. Da die schematischen Figuren einen

Durchschnitt durch die Mitte der Gehäuse darstellen, so ist von jedem Zifferblatte

nur die Hälfte sichtbar. Außerdem ist noch an irgend einer geeigneten Stelle des

Zimmers ein Wecker W angebracht und in der Nähe des

Apparates ein kleines Galvanometer in die Drahtleitung eingeschaltet, um zu jeder

Zeit die Stromstärke beurtheilen zu können.

Das eine Zifferblatt A dient zum Zeichengeben, das andere B zum Zeichenempfangen. Jedes derselben ist gegen den Rand hin

in 120 gleiche Felder eingetheilt, und auf diesen Feldern sind in alphabetischer

Anordnung die Namen der verschiedenen Straßen und Plätze verzeichnet. Eine Anzahl

Felder ist für etwaige neue Straßen leer gelassen; eines derselben enthält das Wort

„Zahlen,“ dessen Bedeutung nachher erklärt werden soll.

Dicht neben jedem Felde des zeichengebenden Zifferblattes in radialer Richtung mit

demselben befindet sich ein zur Aufnahme eines Stiftes bestimmtes Loch. Außerdem

bemerkt man noch neben diesem Löcherkreis einen Kreis von Nummern von O bis 120, welche zur Bezeichnung der umliegenden

Ortschaften, Gehöfte, einzelner Walddistricte u. s. w. dienen, wovon ein

alphabetisch geordnetes numerirtes Verzeichniß in der Nähe aufgehängt ist.

Um nun bei einem ausgebrochenen Feuer den Ort zu signalisiren, hat der Thurmwächter

an dem Zifferblatt A folgende einfache Manipulationen

vorzunehmen. Ist das Feuer in der Stadt, so steckt er in das bei dem Namen der

betreffenden Straße befindliche Loch einen Stift r und

schließt, indem er einen kleinen zwischen beiden Zifferblättern angebrachten Hebel

p aus „Ruhe“ auf

„Telegraphiren“ stellt, die Kette, wodurch sofort auf der

anderen Station eine kräftige Allarmvorrichtung W′ in Thätigkeit kommt. Zugleich macht er durch den Druck auf einen

zweiten, in der Abbildung nicht sichtbaren Hebel den auf Null stehenden Zeiger frei,

worauf sich dieser unter dem Einflusse eines Gewichtes stetig bis zu dem

eingesteckten Stift bewegt und dort stehen bleibt. Diese Bewegung des Zeigers auf

dem signalgebenden Zifferblatte des Observatoriums wird

gleichzeitig von dem Zeiger des signalempfangenden

Zifferblattes B′ im Local der Feuerwache auf der

Zeil reproducirt, nur mit dem Unterschiede, daß die Zeigerbewegung auf der ersteren

Station eine stetige, auf der letzteren eine von Feld zu Feld springende ist.

Der Thurmwächter hat sodann den noch in der Hand befindlichen Hebel p wieder zurück auf „Ruhe“ zu

stellen und das Gegensignal abzuwarten, d. h. den Zeiger seines signalempfangenden

Zifferblattes B zu beobachten und zu warten, bis

derselbe in Folge der Manipulation auf der anderen Station gleichfalls auf den

nämlichen Straßennamen sich bewegt hat, zum Zeichen, daß das gegebene Signal richtig

verstanden worden ist.

Um endlich den ganzen Apparat in den ursprünglichen Zustand der Ruhe

zurückzuversetzen, hat er den Hebel p wieder vorwärts

auf „Telegraphiren“ zu stellen, dann den eingesteckten Stift

herauszuziehen und nun den Zeiger seinen Umlauf bis Null vollenden zu lassen. Ist

dieses geschehen, so stellt er den Hebel wieder auf „Ruhe“.

Ist dagegen das Feuer außerhalb der Stadt, z. B. auf einer

der Ortschaften ausgebrochen, so hat der Thürmer, um auch dieses zu signalisiren,

den Namen der Ortschaft auf der Tabelle aufzusuchen, sich die dabei stehende Zahl zu

merken und den Stift zunächst in dasjenige Loch des zeichengebenden Zifferblattes zu

stecken, bei welchem das Wort „Zahlen“ steht, wodurch

angedeutet wird, daß das nunmehr folgende Signal sich nicht auf die Straßennamen,

sondern auf die im Kreise herumstehenden Zahlen, d. h. auf die Ortschaften, beziehen

soll. Die übrigen Manipulationen sind dieselben, wie beim Telegraphiren der

Straßennamen.

Das Verfahren der Löschmannschaft auf der Feuerwache bei telegraphischer Meldung

eines Brandes ist einfach folgendes. Sobald man die mit dem Apparat verbundene Allarmschelle klingen

hört, hat einer von der Wachtmannschaft zunächst den Wecker einzuhalten und dann den

Zeiger des signalempfangenden Zifferblattes B′ zu

beobachten, bis er denselben auf einem bestimmten Straßennamen Halt machen sieht.

Hierauf hat er, um diesen Namen zurückzutelegraphiren, auf seinem signalgebenden

Zifferblatte A′ die nämlichen Manipulationen wie

der Thürmer vorzunehmen.

Ich gehe nun zur Beschreibung der inneren Einrichtung des Feuertelegraphen über. Die

wesentlichsten Organe beider correspondirenden Apparate I und II sind: der Elektromagnet, der rotirende Commutator oder

Stromwender, und der Stromschließer. Der Elektromagnet E′

auf der Feuerwache hat die Bestimmung, die auf dem signalgebenden Zifferblatte A des Thürmers erfolgende Zeigerbewegung mit Hülfe der

Oscillationen des Magnetankers auf den Zeiger des signalempfangenden Zifferblattes

B′ zu übertragen und daselbst zu

reproduciren. Die nämliche Beziehung findet zwischen dem Elektromagneten E auf dem Thurm und dem Zifferblatt A′ der Feuerwache statt. Jene Oscillationen sind

nicht, wie beim Morse'schen Apparat, die Folge des

einfachen Schließens und Oeffnens der Kette, wobei bekanntlich der Anker abwechselnd

durch den Elektromagneten angezogen und durch die Kraft einer Feder wieder entfernt

wird, sondern der Erfinder hat im Allgemeinen das bei unseren öffentlichen

elektromagnetischen Uhren eingeführte System adoptirt und durch einige sehr

vortheilhafte Modificationen mit dem vorliegenden Zweck in Einklang gebracht. Dieses

System besteht darin, daß ein permanenter Magnet in Folge des Wechsels der

Stromrichtung abwechselnd von dem einen Pol des Elektromagneten angezogen und

gleichzeitig von dem anderen abgestoßen wird. Die beiden aus den

Magnetisirungsspiralen hervorragenden Enden der Eisenkerne sind umgebogen, so daß

ihre Endflächen oder Pole einander gegenüber liegen. In dem Zwischenraume ist eine

um die Achse y′ bewegliche Zunge, d. h. ein

keilförmiges Stück aus weichem Eisen so angeordnet, daß es sich an den einen, sowie

an den anderen Pol des Elektromagneten anlegen kann. n′, s′ ist ein festliegender,

zweimal rechtwinkelig umgegebogener Stahlmagnet; n′ möge das Nordende, s′ das Südende

seyn. Unter dem beständigen Einflusse des Nordendes n′ erhält der dasselbe beinahe berührende Rücken jener Zunge

permanenten Südmagnetismus, mithin die zwischen den Polen des Elektromagneten

spielende Spitze permanenten Nordmagnetismus, so daß die Zunge gleichsam das

bewegliche Nordende des Stahlmagneten repräsentirt. Bei Schließung der Kette wird

alsbald der die Magnetisirungsspiralen durchlaufende Strom die beiden Eisenkerne in

Magnete verwandeln, und da die beiden gegenüberliegenden Endflächen derselben

entgegengesetzte Polarität zeigen, so wird die nordmagnetische Zunge von dem Südpol

angezogen und zugleich von dem Nordpol abgestoßen. Sobald aber die Stromrichtung in

die entgegengesetzte verwandelt wird und demzufolge an den Endflächen der Eisenkerne

ein Polwechsel stattfindet, so wird auch die Zunge sogleich nach der anderen

Richtung angezogen und abgestoßen. Wie aus den Oscillationen der Zunge, mittelst

zweier abwechselnd in die schrägen Zähne eines Steigrades einfallenden Stifte, die

verlangte Zeigerbewegung hervorgeht, ist aus der Figur deutlich zu ersehen. Auch ist

klar, daß, wenn das Steigrad 120 Zähne enthält, der Zeiger bei jedem Stromwechsel um

ein Feld weiterrücken muß.

Dieser Stromwechsel wird in regelmäßigen Intervallen durch den nach einerlei Richtung

rotirenden Commutator C (Nr. I) erzeugt. Letzterer besteht aus einer hölzernen Walze, welche an ihrem

oberen und unteren Ende einen kupfernen Ring trägt. Von jedem Ring erstrecken sich

parallel zur Achse und in gleichen Abständen von einander 6 Ansätze bis etwas über

die Mitte der Walze, deren krumme Oberfläche sie überragen. Die gegenseitige

Stellung beider Ringe rücksichtlich ihrer Ansätze ist so regulirt, daß je ein Ansatz

des einen Ringes in den Raum zwischen zwei Ansätzen des anderen Ringes hineinragt.

Zur Erläuterung der Wirkung des Commutators genügt es, zwei dieser 12 Ansätze in der

Figur anzudeuten, nämlich einen Ansatz des oberen Ringes auf der Vorderseite und

einen diametral gegenüberliegenden Ansatz des unteren Ringes auf der hinteren Seite

der Walze. a, b, c sind drei Kupferstreifen, welche

durch Federkraft gegen die metallenen Ringe und Ansätze der Walze angedrückt werden.

Die Schienen a und c stehen

mit den Elektroden der Volta'schen Batterie, die mittlere

b mit der Erdplatte P

(im vorliegenden Falle mit den eisernen Röhren der städtischen Wasserleitung) in

Verbindung. Ein vierter Metallstreifen d ist an der

entgegengesetzten Seite mit der Walze in Contact. Bei der hier angegebenen Stellung

der letzteren befindet sich, wie man leicht erkennt, der Streifen d mit der positiven Elektrode K, der mittlere Streifen b mit der negativen

Elektrode Z in metallischer Verbindung. Denkt man sich

nun beide Streifen, wie dieses in der Wirklichkeit der Fall ist, durch einen

Schließungsbogen von beliebiger Länge verbunden, so nimmt der bei a eintretende positive Strom seinen Weg durch den

unteren Ring und dessen Ansatz nach dem Streifen d, von

da durch den Schließungsbogen nach dem Streifen b, und

von diesem durch den oberen Ansatz und den Streifen c zu

der negativen Elektrode. Angenommen nun, die Commutatorwalze werde in Rotation gesetzt, so

gelangt nach 1/12 Umdrehung der Streifen b mit dem

nächstfolgenden vom unteren Ringe heraufragenden, der Streifen d mit dem nächstfolgenden, vom oberen Ringe abwärts sich

erstreckenden Ansatz in Berührung. Die Leitung wird daher jetzt in einer der eben

besprochenen entgegengesetzten Richtung durchströmt, indem der Strom durch a seinen Weg mittelst eines unteren Ringansatzes

zunächst nach b, von da durch den Schließungsbogen nach

d, und von d mittelst

eines oberen Ringansatzes nach c und der negativen

Elektrode nimmt. Nach einer weiteren Zwölftelsdrehung wird der Contact zwischen den

Kupferstreifen a, b, c, d und den Metalltheilen der

Walze in der ersterwähnten Weise wiederhergestellt und dadurch ein abermaliger

Stromwechsel veranlaßt. Somit kommen auf jede Umdrehung der Commutatorwalze 12

Stromwechsel.

Zur Unterbrechung und Schließung des von der Batterie V

durch den Commutator C nach dem Elektromagneten E′ zu sendenden Stromes dient der Stromschließer

m, eine kreisrunde hölzerne Scheibe, gegen deren

Peripherie an 4 diametral gegenüberliegenden Stellen die Kupferstreifen e, f, g, h durch Federkraft angedrückt werden. Ein durch

die Mitte der Scheibe gehendes Metallstück m setzt, wenn

der Thurmwächter den Hebel p von

„Ruhe“ auf „Telegraphiren“ stellt, die

Metallstreifen e und g in

leitende Verbindung, während die Streifen f und h durch das isolirende Material getrennt sind. Die Kette

ist nun geschlossen und der Strom kann nur auf folgendem Wege von der Elektrode K zur Elektrode Z

zurückgelangen:

K a d e m g k t k′ E′

W′ f′ m′ h′ l′ P′ P l b c Z.

Auf diesem Wege durchläuft der Strom zwar die Spiralen des Elektromagneten E′, jedoch vorläufig nur nach einerlei Richtung,

da der Commutator noch stille steht. Die Zunge bleibt daher an demjenigen Pol, von

dem sie zuletzt angezogen worden war, haften und der mit E′ in Verbindung stehende Zeiger des signalempfangenden

Zifferblattes B′ vorerst noch unbeweglich.

Dagegen setzt der Strom die Allarmvorrichtung W′

in Thätigkeit. Daß der Strom an den Stellen k, k′,

l′ und l, wo die Leitung nach zwei

Richtungen sich verzweigt, keine andere Richtung als die oben bezeichnete

einschlagen kann, wird man leicht erkennen, wenn man die Leitung von den genannten

Verzweigungsstellen aus nach der anderen Richtung verfolgt. Man wird alsdann von k bis zu der Unterbrechungsstelle f, von k′ bis g′, von l′ bis e′, von l bis h gelangen.

Nachdem das Allarmzeichen abgegeben ist, erfolgt diejenige Manipulation des

Thurmwächters, welche den Zeiger des signalgebenden Zifferblattes A und den Zeiger des empfangenden Zifferblattes B′ der Feuerwache gleichzeitig auf den nämlichen

Straßennamen bewegt. Dieser Vorgang findet in folgender Einrichtung seine Erklärung.

An die Achse des Zeigers ist ein dem letzteren paralleler Arm x, ferner ein Zahnrad und eine Walze befestigt. Letztere dient zur

Aufnahme einer starken Schnur, welche, über eine Rolle geleitet, an ihrem Ende ein

Gewicht Q trägt. Dieses Gewicht ertheilt der Walze und

mithin auch dem Zeiger das Bestreben, stets nach der Richtung des Pfeiles zu

rotiren, woran sie jedoch, so lange der Apparat außer Thätigkeit ist, dadurch

verhindert wird, daß der besagte Arm gegen einen in der Figur nicht sichtbaren

Vorsprung sich lehnt. Bei dieser Ruhestellung weist der Zeiger auf Null. Sobald aber

jenes Hinderniß durch den Druck auf einen in der Zeichnung gleichfalls nicht

sichtbaren Hebel beseitigt wird, so kann die Achse nebst Zeiger und Zahnrad unter

dem Einflusse des Gewichtes sich drehen, bis der Arm x

durch den neben den betreffenden Straßennamen gesteckten Stift r aufgehalten wird. Ein Windfang, welcher durch ein

gewöhnliches Räderwerk mit der Walze in Verbindung steht, dient zur Regulirung

dieser Bewegung. Das erwähnte Zahnrad hat 120 Zähne und greift in ein Getriebe von

12 Zähnen, dessen Achse die Commutatorwalze C trägt.

Demnach kommen auf jeden ganzen Umlauf des Zeigers 10 Umdrehungen des Commutators,

und da bei jeder Umdrehung des letzteren 12 Stromwechsel erfolgen, so kommen auf

jeden Umlauf des Zeigers genau 120, d h. eben so viel Stromwechsel, als die Anzahl

der Felder beträgt, in welche der Umfang des Zifferblattes getheilt ist. Somit

entspricht jeder Zeigerbewegung des signalgebenden Zifferblattes von einem zum

nächstfolgenden Felde ein Stromwechsel, also eine gleichzeitige Bewegung der Zunge

des Elektromagneten E′ von einem Pol zum anderen,

und mithin eine vollkommen correspondirende Bewegung des Zeigers auf dem

empfangenden Zifferblatte B′ im Wachtlocal.

Angenommen, der Thurmwächter habe den Stift r z. B.

neben das 12. Feld, von Null an gerechnet, gesteckt und löse nun den Zeiger aus, so

wird bis zu dem Moment wo der Arm x an den Stift

anschlägt, der Commutator 12 Stromwechsel erzeugen und die Zunge des Elektromagneten

E′ 12 Oscillationen gemacht haben. Der Zeiger

des Zifferblattes B′ wird daher, von Feld zu Feld

springend, gleichfalls am 12. Felde, d. h. bei dem Straßennamen, welchen der Thürmer

melden will, anhalten.

Sobald der Ort der Feuersbrunst signalisirt ist, hat der Thürmer, wie oben erwähnt,

den Stromschließhebel wieder auf „Ruhe“ zu stellen, und die

Antwort von Seiten der Feuerwache abzuwarten, welche nun ihrerseits den

Stromschließer auf „Telegraphiren“ stellt. Beide Stromschließer

befinden sich alsdann in der durch Punktirung angedeuteten Stellung. Man wird leicht

erkennen, daß jetzt der Strom der Batterie V

unterbrochen, derjenige der Batterie V′ dagegen

geschlossen, und daß der Kreislauf des von der letzteren ausgehenden Stromes

folgender ist:

K′ a′ d′ e′

m′ g′ k′ t k E W f h l P P′ l′ b′

c′ Z′.

Die Haupttheile, welche der Strom auf diesem Wege der Reihenfolge nach berührt, sind

der Commutator C′, der Stromschließer m′, der Elektromagnet E, der Wecker W und der Stromschließer m. Um nun von dem Wachtlocal aus den signalisirten

Straßennamen, wie es die Instruction verlangt, zurückzutelegraphiren, so hat man den

Zeiger des Zifferblattes A′ auszulösen. Durch das

Gewicht Q′ getrieben, bewegt sich derselbe bis zu

dem eingesteckten Stift und diese Bewegung wiederholt sich auf dem

signalempfangenden Zifferblatte B vor den Augen des

Thurmwächters ganz in der mit Bezug auf die Zifferblätter A und B′ beschriebenen Weise.

Frankfurt a. M., im Mai 1868.

Tafeln