| Titel: | Die Fabrication künstlicher Perlen und die Verwendung derselben zum Verzieren von Zeugen und Papier, von Emanuel Meyer in Paris. |

| Fundstelle: | Band 189, Jahrgang 1868, Nr. XIII., S. 36 |

| Download: | XML |

XIII.

Die Fabrication künstlicher Perlen und die

Verwendung derselben zum Verzieren von Zeugen und Papier, von Emanuel Meyer in

Paris.

Aus dem Mechanics' Magazine, August 1867, S.

110.

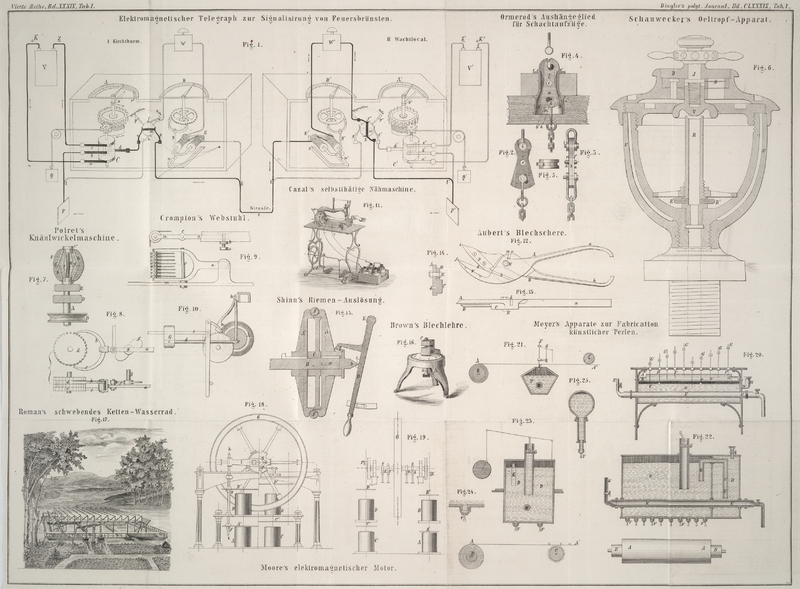

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Meyer's Erzeugung künstlicher Perlen auf Geweben, Papier

etc.

Diese auch für England patentirte Erfindung beruht auf der Eigenschaft gewisser

zähschleimiger Flüssigkeiten, beim Erkalten oder Verdampfen den starren

Aggregatzustand anzunehmen. Läßt man einen Tropfen einer derartigen Flüssigkeit auf

ein Gewebe, oder auf irgend eine andere Fläche fallen, so erstarrt er auf diesem

Gewebe oder dieser Fläche, bleibt mit Beibehaltung seiner kugeligen oder mehr oder

weniger abgeplatteten Form auf derselben haften und bildet auf diese Weise eine Art

von künstlicher Perle. Zur Ausführung dieser Operation lassen sich mannichfache

Apparate verwenden; wir beschränken uns hier auf die Beschreibung einiger dazu ganz

geeigneter Vorrichtungen.

In Fig. 20 und

21 ist

A, A′ der Stoff,

z. B. Krepp oder Flor, welcher mit den künstlichen Perlen verziert werden soll.

Derselbe ist auf den Baum B aufgerollt und windet sich

von demselben intermittirend in der Richtung von A nach

A′, Fig. 21, ab. C ist eine mit Stiften besetzte Welle, durch welche der

Krepp vorgezogen wird. F, F, F, F ist eine Reihe von

Nadeln oder Drähten, welche mittelst der Hebelarme G, G,

G auf und ab bewegt werden; jeder Hebel ist für sich allein beweglich und

sie werden einer nach dem anderen in Thätigkeit gesetzt, um die zu große Spannung zu

vermeiden, welche der Stoff bei ihrer gleich zeitigen Bewegung erleiden würde. D ist ein trogähnliches Gefäß, das die zähe Flüssigkeit

enthält; letztere wird nöthigenfalls durch das Dampfrohr E,E erwärmt. Mittelst der Vorrichtung H wird

dem Inhalte des Troges so viel neue Flüssigkeit zugeführt, daß dieselbe stets

gleiches Niveau behält. Bei der abwärts gerichteten Bewegung geht jede der Nadeln

F, F... durch den Stoff hindurch, taucht auf einen

Augenblick in die Flüssigkeit ein und nimmt eine geringe, der Stärke der Nadel

entsprechende Menge derselben an; diese läuft bei der aufsteigenden Bewegung der

Nadel an derselben hinab und bildet an dem unteren Ende derselben einen Tropfen,

welcher, wenn die Nadel durch das Gewebe zurücktritt, vom letzteren zurückgehalten

wird und beim Erstarren an der unteren Seite desselben haften bleibt.

Fig. 22 und

23 zeigen

eine andere Form des Apparates. Die Flüssigkeit fließt aus dem Behälter D durch die feinen Röhren F,

F... ab, indem in D mittelst der Pumpe G ein Druck auf die Flüssigkeit ausgeübt wird, so daß

sie tropfenweise aus den Mündungen der Röhrchen F, F...

hervortritt und auf das auf B aufgebäumte Gewebe

hinabfällt. Das kleinere Reservoir H enthält die gleiche

Flüssigkeit; aus demselben tritt bei jedem Hübe des Pumpenkolbens eine der aus den

Oeffnungen F, F ausfließenden gleiche Menge Flüssigkeit

durch das Rohr K ein, so daß der Druck im Behälter D constant bleibt. Das Dampfrohr E dient zum Erwärmen der in beiden Behältern vorhandenen Flüssigkeit. Die

Größe der Perle oder des Knöpfchens wird einerseits durch den Zähigkeitsgrad der

Flüssigkeit, andererseits durch die Größe der Oeffnungen von F bedingt.

Fig. 24 zeigt

ein Röhrchen F in größerem Maaßstabe.

In manchen Fällen wendet Meyer Instrumente an, die mit der

Hand so gehalten werden, daß die Perlen oder Kügelchen in der einem bestimmten

Muster entsprechenden Reihenfolge auf den zu verzierenden Stoff fallen. Diese

Handinstrumente bestehen in einer mit einem Kolben versehenen Röhre — einer

Art Injectionsspritze —, oder in einem einfachen Behälter mit enger

Ausflußöffnung, oder in einem hohlen Kautschukballe, Fig. 25, den der Arbeiter

in der Hand hält. Letzteres Instrument ist an seinem Ende mit einer oder mehreren

Ausflußröhren F versehen; bei seiner Anwendung braucht

man nur der Kautschukblase einen gelinden Druck mit der Hand zu ertheilen, worauf

ein Tropfen der Flüssigkeit hervortritt.

Auch in Form eines Tropfbades oder Tropfenregens läßt sich die Flüssigkeit auf dem

Gewebe befestigen und zwar mittelst der nachstehenden Vorrichtung. Eine

cylindrische, aus Haaren oder Fischbeinstäbchen angefertigte Bürste, von derselben

Breite wie der zu decorirende Stoff, wird horizontal so gelegt, daß sie ein wenig in einen

unter ihr befindlichen, mit der betreffenden Flüssigkeit gefüllten Behälter

eintaucht. Dieser Bürste wird eine rasche rotirende Bewegung mitgetheilt. An der

einen Seite der Bürste ist eine metallene oder hölzerne Platte angebracht, durch

welche die Haare oder die Fischbeinstäbchen eine schwache Neigung erhalten, so daß

ne in Folge ihrer Elasticität die aus dem Troge aufgenommene Flüssigkeit in Form

eines feinen Regens fahren lassen, welcher dann auf das vor der Bürste ausgestreckte

Gewebe niederfällt. — Auch lassen sich die Tropfen mittelst Holzformen, die

mit Metallstiften besetzt sind, auf die Stoffe aufdrucken. Die Holzform wird in den

die zähe Flüssigkeit enthaltenden Trog so eingetaucht, daß eine genügende Quantität

derselben an den Stiften hängen bleibt, und beim Aufsetzen der Form auf den Zeug

also Tropfen auf demselben zurückbleiben, welche so groß sind, daß sie nach dem

Erstarren Perlen bilden.

Die zur Erzeugung dieser künstlichen Perlen anwendbaren Flüssigkeiten bestehen aus

Lösungen von arabischem oder Senegalgummi, von Stärke, Dextrin, Collodium, Eiweiß,

Gelatine, oder aus verschiedenen Firnissen, oder aus Harz- und

Asphalt- oder Theerrückstand-Lösungen; ferner aus Wasserglaslösungen,

überhaupt aus Flüssigkeiten, welche nach dem Erstarren feste Perlen oder Kügelchen

zu bilden vermögen. Diese verschiedenen Substanzen können ungefärbt oder durch in

ihnen gelöste oder ihnen mechanisch einverleibte Farbstoffe gefärbt angewendet

werden; man kann sie ferner undurchsichtig oder durchsichtig anfertigen, in welchem

letzteren Falle die entstandenen Kügelchen Krystallen oder Edelsteinen gleichen.

Auch kann man diese künstlichen Perlen vergolden, versilbern oder bronziren, indem

man sie vor dem gänzlichen Erstarren mit Gold-,Silber- oder

Bronzepulver überzieht.

Die im Vorstehenden besprochene Erfindung läßt sich nicht nur zur Verzierung von

Geweben, sondern auch von Papier, überhaupt von allen Flächen anwenden, bei denen

eine solche Decorirung erwünscht ist.

Tafeln