| Titel: | Kammbewegung einer Karde für sehr kurze Baumwolle, von Parr, Curtis und Madeley in Manchester; beschrieben von H. Minßen. |

| Fundstelle: | Band 189, Jahrgang 1868, Nr. LXIX., S. 291 |

| Download: | XML |

LXIX.

Kammbewegung einer Karde für sehr kurze

Baumwolle, von Parr,

Curtis und Madeley in

Manchester; beschrieben von H. Minßen.

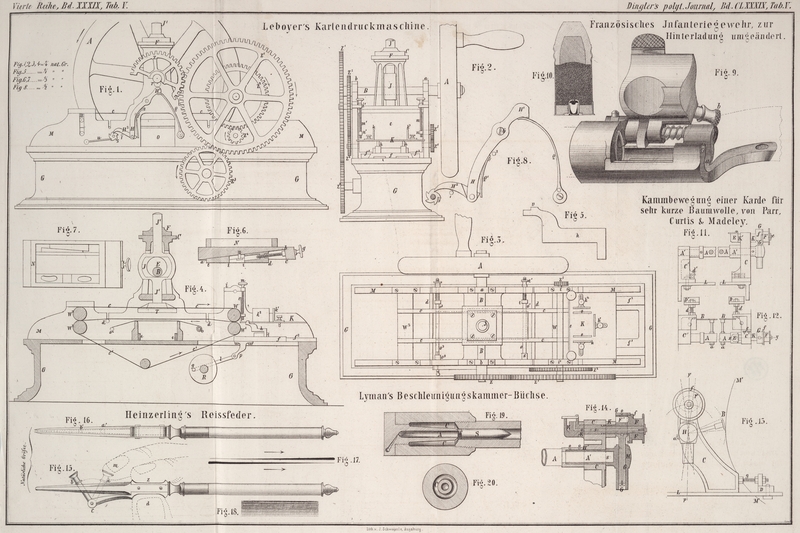

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Kammbewegung einer Karde für sehr kurze Baumwolle.

Je theurer die Baumwolle in den letzten Jahren wurde, desto mehr bemühten sich die

Maschinenfabrikanten, die zur Spinnerei gehörigen Maschinen auf immer kürzere und

gröbere Gattungen einzurichten, wie sie namentlich Ostindien in großer Fülle

erzeugt; fast alle neue Erfindungen und Verbesserungen laufen auf diesen Zweck

hinaus, aus geringerem Rohmaterial ein Garn von gleicher Güte zu erzeugen, wie

früher aus dem amerikanischen Stapel. Bei den mannichfach zu überwindenden

Schwierigkeiten, auf welche man in allen verschiedenen Stadien des Spinnprocesses

stieß, um diese Aufgabe zu lösen, ist auch ein Arbeitsorgan des Krempels (oder der

Karde) zu erwähnen, die Kammvorrichtung, welche die kardirte Baumwolle aus der Karde

entfernt. Der Kamm (hacker, peigne), welcher die

kardirte Baumwolle aus dem kleinen Cylinder oder Abnehmer (doffer, petit tambour) heraus kämmt, wurde bei der alten Construction

durch eine gekröpfte Welle getrieben, welche unter dem Auszugsapparate an den beiden

Seitengestellen der Karde gelagert war. Die beiden Krummzapfen an den äußeren Enden

derselben übertrugen ihre rotirende Bewegung durch verticale Zugstangen nach oben

auf horizontale Hebel, durch welche der Kamm die bekannte auf- und

niedergehende Bewegung erhielt. Auf diese Weise erreichte man eine Geschwindigkeit,

bei welcher der Kamm 400 Schläge machte. Bis dahin bewährte sich die Vorrichtung;

wollte man aber schneller arbeiten, wie es bei kürzerem Material nothwendig ist, so

liefen die arbeitenden Theile bald warm und nutzten sich sehr rasch ab.

Um diesem Uebelstande zu begegnen, sind die verschiedenartigsten Apparate ersonnen

worden, von denen aber keiner so vorzüglich arbeitet, wie die unten beschriebene

Kammbewegung von Parr, Curtis

und Madeley, mit welcher man die allerkürzeste Baumwolle,

wie Scinde und Bengal, kämmt. Die Vorzüge dieser Construction liegen in drei

Anordnungen, welche einen sehr raschen Gang ermöglichen:

1) die kurzen Wege und kleinen Abmessungen der bewegenden Theile;

2) die dadurch bedingte compacte Anordnung und breite Auflagerung derselben, und

3) die sinnreiche Zuführung des Schmieröles.

Fig. 11 stellt

den Aufriß, Fig.

12 den Grundriß, Fig. 13 die Seitenansicht

und Fig. 14

den Durchschnitt der Bewegungstheile nach der Linie x y,

die beiden letzteren in doppelt so großem Maaßstabe wie die zwei ersten Figuren,

dar.

A ist die Kammwelle, welche mittelst fünf. Stützen a, a.. (welche durch die hohle Welle A hindurch gehen) den Stahlkamm B, B trägt. Diese Welle ist auf zwei Lagerböcken C und C′ aufgelagert, durch welche sie

mit ihrem schwächeren Zapfen bei A′ hindurch

geht. Der Zapfen A′, Fig. 14, welcher seine

Auflage in C hat, ruht nicht unmittelbar in diesem,

sondern wird noch (Fig. 11 und 14) von einer Hülse H′, H′

umschlossen, welche von der ebenfalls durchbohrten Hülse H rechtwinklig ausgeht. H′ ist durch

eine Druckschraube s fest mit A′ verbunden, so daß sich beide gemeinschaftlich drehen und H′ die eigentliche Lagerstelle der Kammwelle in

dem unteren Lager des Bockes C bildet.

In der zweiten Hülse H des bauchigen Winkelstückes

gleitet ein cylindrischer Zapfen G, G auf und nieder; am

oberen Ende trägt dieser Zapfen einen kreisrunden Bügel G′. Dieser Bügel umschließt das excentrische Mittelstück F′, welches aus einem Stück mit der kleinen

Riemenscheibe F, F (Fig. 11 und 14) besteht

und seine Stütze zum Theil an der dünnen Hülse hat, welche in das obere Lager des

Stuhles C hinein führt (Fig. 14). Getragen wird

ferner dieses Stück F, F′ durch den Oelzuführer

E, E′, welcher durch die ganze Länge der

centrischen Bohrung von F, F′ hindurch geht und

mittelst der Druckschraube e und zugehöriger

Vorgelegescheibe eine seitliche Verschiebung von F,

F′ verhindert, welches letztere sich indessen frei um seine Achse resp.

um E′ drehen kann.

Die verschiedenen Oelcanäle, welche der ganzen Länge nach durch E, E- und G hindurch

gehen, und außerdem die kleinen Schmierlöcher, welche zu allen reibenden Flächen

führen, sind sämmtlich mit o bezeichnet und wie man

sieht, vorzüglich angeordnet. Der Oelbehälter E mit

seinem Rohre E′ paßt genau in die obere Bohrung

des Stuhles C und wird mit demselben durch zwei

Druckschrauben s, s fest verbunden, so daß er sich

durchaus nicht drehen kann.

Ferner sind noch die Vorrichtungen zu nennen, welche es gestatten, den Kamm B, B (Fig. 13) dem Abnehmer M, M′ zu nähern oder ihn davon zu entfernen, je

nach dem Willen des Kardenmeisters. Es ist dieß auf gewöhnliche Art durch die Platte

D bewirkt, welche, fest an das Gestell der Karde

angeschraubt, eine Stellschraube g mit drei Muttern und

Kopf trägt. Durch Lösen der mittelsten Mutter und Anziehen der beiden äußeren nähert man den

Kamm und umgekehrt den kleinen Cylinder M′.

Der Betrieb des Apparates geht von einer großen Scheibe des großen Cylinders aus,

welche mittelst schmalen Riemens das Scheibchen F

umtreibt; durch dieses wird das Excentric F′

umgedreht, welches innerhalb des Bügels G′ sitzt.

Dieser Bügel hat seine Führung zwischen f, f, einer

ausgedrehten Höhlung am Excentric und der Schulter K des

Lagerstuhles C.

Der Zapfen G, welcher mit G′ aus einem Stücke ist, wird durch die excentrische Bewegung von G′ in der Hülse H auf

und nieder geführt und macht gleichzeitig eine seitlich schwingende Bewegung um den

festen Mittelpunkt der Hülse H, welcher in der

Verlängerung der Achse A, A liegt (Fig. 13). Die punktirten

Linien bezeichnen die äußersten Seitenstellungen von G.

An dieser schwingenden Bewegung nimmt auch die Hülse H

Theil, und mit ihr die durch Schraube s festverbundene

Welle A, welche ihrerseits wiederum den Kamm B um denselben Winkel schwingen läßt. Damit ist der

Zweck der Vorrichtung erreicht.

Um die kleinen Abmessungen aller Theile anzudeuten, gibt der Verf. folgende Maaße

an:

Hub des Kammblattes B, B = 35 Millim.,

Durchmesser des Excentric = 47,5 Millim.,

Excentric desselben = 11 Millim.,

Entfernung des Mittelpunktes von H von der

Achse von F = 70 Millim.

Diese sinnreiche Combination, sowie die ausgezeichnete Vertheilung des Oeles durch

die inneren Communicationswege ermöglichen es, daß man den Kamm 1200 Schläge und

darüber machen lassen kann, ohne daß nur ein Theil sich erhitzt. Auf die Länge der

reibenden Flächen ist schon oben aufmerksam gemacht, wobei namentlich auf die langen

Hülsen F′ und H′ aufmerksam zu machen ist. (Zeitschrift des Vereines deutscher

Ingenieure, 1868, Bd. XII S. 140; Maschinen-Constructeur,

Nr. 11.)

Tafeln