| Titel: | Die Kartendruckmaschine von E. Leboyer; beschrieben von E. Hoyer, Assistenten für mechanische Technologie an der polytechnischen Schule zu Hannover. |

| Fundstelle: | Band 189, Jahrgang 1868, Nr. LXXI., S. 297 |

| Download: | XML |

LXXI.

Die Kartendruckmaschine von E. Leboyer; beschrieben von

E. Hoyer, Assistenten

für mechanische Technologie an der polytechnischen Schule zu

Hannover.

Aus den Mittheilungen des hannoverschen

Gewerbevereins, 1868 S. 148.

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Leboyer's Kartendruckmaschine.

Unter den vielen, zum Theil als neu, sehr interessanten und nützlichen Maschinen

welche die letzte Pariser Welt-Ausstellung für das Kleingewerbe aufwies,

befand sich eine kleine Maschine, die wegen ihrer außerordentlichen Leistung

besonderes Aufsehen erregte.

Es war dieß die Kartendruckmaschine nach dem Patent von E. Leboyer. Sie bot den Zuschauern das Schauspiel dar, innerhalb einer Minute

100 Karten zu drucken, und setzte dadurch den Laien in nicht geringes Erstaunen,

während sie gleichzeitig dem Sachkundigen wieder den Beweis lieferte, wie ein

einfacher glücklicher Gedanke oft zu höchst nützlichen und die Arbeit wesentlich

erleichternden Erfindungen führt.

Dem Schreiber dieses ist bis jetzt noch keine eingehende Beschreibung dieser Maschine

zu Gesicht gekommenIm polytechn. Journal Bd. CLXXXVIII S. 464 wurde

nach dem Mechanics' Magazine die Anordnung

dieser Maschine im Allgemeinen beschrieben und eine perspectivische Ansicht

derselben mitgetheilt.A. d. Red. und er glaubt daher durch

eine speciellere Darstellung ihrer Construction eine kleine Lücke auszufüllen.

Die gewöhnlichen Visiten- und Empfehlungskarten werden bekanntlich in der

Regel durch Kupferdruck, Steindruck und Letterndruck hergestellt. In allen diesen

Fällen wird die Farbe durch Einreiben in die vertieft gravirten oder eingeätzten,

oder durch Auftragen mittelst der Walze auf die erhaben stehenden Zeichen

(Buchstaben, Zahlen, Zeichnungen) gebracht und durch Abpressen in der Walzenpresse

oder der Buchdruckpresse auf das Papier übertragen.

Der Gedanke, welcher der vorliegenden Maschine zu Grunde liegt, geht nun zunächst

dahin, dieses Aufbringen der Farbe, als eine besondere Operation zu beseitigen und

sodann durch eine einfache continuirliche Drehung die Karten selbstthätig, mit

Ausnahme des Zuschneidens, ganz von der Maschine herzustellen.

Zur Beseitigung des, durch die häufige Wiederholung sehr zeitraubenden Auftragens der

Farbe hat der Erfinder von dem schon lange bekannten und angewendeten Verfahren Gebrauch gemacht,

nach welchem man Zeichnungen auf Zeug, Papier, Holz u. s. w. überträgt und das in

der Anwendung eines dünnen Papieres besteht, welches auf der einen Seite mit Talg

und höchst feiner Körperfarbe eingerieben ist. Indem man dieses Papier mit der

beschmierten Seite auf den Gegenstand legt, der die Zeichnung erhalten soll, darüber

die Originalzeichnung ausbreitet, und nun mit einem stumpf-spitzigen Stäbchen

längs der Conturen der Zeichnung unter einem entsprechenden Drucke hinfährt, druckt

sich die Zeichnung auf den untergelegten Gegenstand vollständig ab. Insofern nun der

Erfinder statt des Nachziehens der vorliegenden Zeichen (Schrift, Zahlen etc.) diese

selbst durch Aufdrücken auf einmal durchzeichnet, macht

er von dem eben genannten Verfahren, im Principe, bei seiner Maschine Anwendung.

Nach dieser Andeutung ist leicht einzusehen, worin die Functionen bestehen, welche

diese Maschine ausführen muß, um die ihr gestellte Aufgabe zu lösen. Die in

passender Größe vorher zugeschnittenen Karten sind mit

Hülfe in einander greifender Mechanismen in regelmäßigen Zwischenräumen mit dem

Druckpapier in Berührung zu bringen, an dieser Stelle durch scharfes Anpressen an

die Schrift etc. zu bedrucken, darauf von der Stelle wieder fort und aus der

Maschine als fertig heraus zu schaffen. Gleichzeitig ist selbstredend dabei

erforderlich, das zum Abdrucken bestimmte Papier in gewissen Zwischenräumen so

vorzuschieben, daß immer frische Stellen desselben zum Abdruck gelangen.

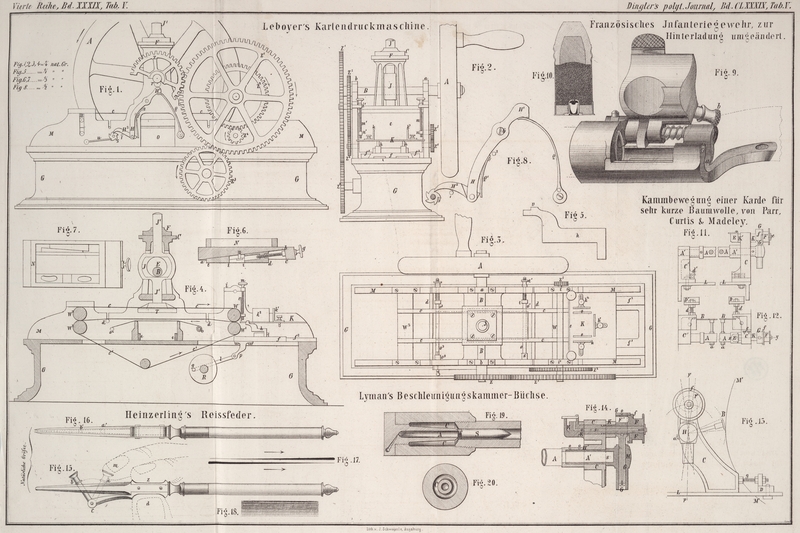

Fig. 1 stellt

eine Seitenansicht, Fig. 2 eine Vorderansicht, Fig. 3 den Grundriß und

Fig. 4

einen Längendurchschnitt durch die Mitte dieser Maschine dar. Fig. 5 bis 8 sind Zeichnungen einiger

Details.

Die Bewegung aller erforderlichen Theile geht von dem Schwungrad A aus, welches durch einen eingeschraubten Handgriff in

continuirliche Drehung versetzt wird. Die das Schwungrad aufnehmende Welle B geht quer über die Maschine und ist auf zwei Stellen

a und b in den erhöhten

Seitentheilen M, M gelagert, welche auf das gußeiserne

Hauptgestell G durch Schrauben befestigt sind. Außerhalb

des Gestelles trägt die Welle ein Zahnrad z, welches in

ein größeres Zahnrad z1 eingreift. Dieses Zahnrad (z1) steht in Eingriff mit dem Zahnrad z3 und von letzterem

wird der Mechanismus zum Vorschieben der Karten in Bewegung gesetzt.

Die in gehöriger Größe zugeschnittenen Karten werden auf eine Platte K gelegt, welche von vorn her in zwei Nuthen zwischen

die Theile M, M eingeschoben wird. Der den Karten

angewiesene Raum wird an der einen (der Maschine zugekehrten) Seite durch eine

verticale Wand e, an den drei anderen Seiten durch die drei Stücke k, k1, k2 begrenzt. Diese

Stücke sind so verschiebbar, daß man je nach der Größe der Karten den Raum verändern

kann. Ihre auf der Platte K aufliegenden Füße sind daher

mit Längenschlitzen versehen, durch welche Schrauben gehen, die ihre Muttern in der

Platte K haben und durch Anziehen ein Feststellen der

genannten Stücke bewirken. Zwei der Stücke, nämlich k

und k2 können auch

noch weiter zur Seite in die Ausschnitte geschoben werden, die in den Seitenstücken

M vorhanden sind, und dort ebenfalls durch Versetzen

der Schrauben festgehalten werden. — Aus dem kastenförmigen Behälter K werden nun die Karten, eine nach der anderen, von

unten weggeschoben und zwar in einen Spalt, der von der Unterkante der eben

erwähnten senkrechten Wand e und der Bodenplatte K gebildet wird. Es dient dazu ein hin- und

hergehender Schlitten mit hervorragenden Nasen, die gegen die Karten stoßen.

Der Schlitten ist durch den Buchstaben f bezeichnet. Er

besteht aus einer Gußeisenplatte, welche an den beiden Langseiten schräg abgehobelt

ist und mit diesen schrägen Flächen zwischen zwei, auf dem Gestell G durch Schrauben befestigten Schienen f1, f2 eine sichere

Führung besitzt. Die Beschaffenheit der Nasen erkennt man ohne Weiteres aus Fig. 5, welche

dieselben in wahrer Größe vorführt, während aus Fig. 4 die Befestigung an

dem Schlitten ersichtlich ist. Mit dem oberen Vorsprunge v treten sie durch zwei schmale Schlitze o, o

Fig. 3 in der

Platte K um die Dicke einer Karte vor, fassen also beim

Vorschube eine Karte und schieben sie durch den Spalt zwischen e und K. Damit bei diesem

Vorschiebeu nur eine Karte und diese mit Leichtigkeit

durchgeht, ist die Höhe des Spaltes nur äußerst wenig größer als die Dicke der Karte

zu machen und muß, weil die Kartendicke verschieden ist, demgemäß zu verändern seyn.

Zu diesem Zwecke ist die verticale Blechplatte e, in

Nuthen eingeschoben, an zwei Schrauben m und m1 aufgehängt, indem

diese durch zwei kleine, mit den Muttergewinden versehene Ansätze n und n1 gehen. Diese mit Köpfen ausgestatteten Schrauben

gehen zugleich mit dem oberen Theile durch zwei Vorsprünge die an den Lagerdeckeln

i, i1 sitzen und

lassen sich nur darin drehen, so daß durch eine Drehung der Schrauben die Spaltweite

regulirt wird. Zur Bewegung des Schlittens dient nun das Zahnrad z3. Auf der kurzen,

durch die Wand des Gestelles gehenden Achse dieses Rades sitzt nämlich innerhalb des

Gestelles eine runde Scheibe R

Fig. 4 mit

einem eingesteckten Zapfen g, welcher durch eine

Lenkstange l mit einem an der unteren Seite des

Schlittens angebrachten Stücke p so in Verbindung

gebracht ist, daß bei einer Umdrehung der Scheibe R der

Schlitten sich um eine

Größe hin- und herbewegt, die von der Entfernung des Zapfens g von der Achse der Scheibe R abhängt. — Zur Sicherung dafür, daß bei jeder Bewegung des

Schlittens auch eine Karte gefaßt wird, beschwert man den eingelegten Kartenhaufen

mit einer Bleiplatte von 1 Centim. Dicke, 9 Centim. Länge und 6 Centim. Breite. Zum

Anfassen gibt man ihr einen Knopf und damit die Nasen v

nach dem Fortschieben der letzten Karte nicht anstoßen, versieht man die Bleiplatte

unterwärts an den über den Schlitzen o und o1 liegenden Stellen

mit Furchen.

Zum Weitertransport der Karten sowohl nach der Stelle, wo sie bedruckt werden, als

auch von dieser weiter aus der Maschine heraus, hat sich der Erfinder in sinnreicher

Weise der Bänder ohne Ende bedient, wie sie z. B. bei den Schnellpressen so höchst

nützlich verwandt werden. — Vor dem Spalt, aus welchem die Karten von dem

Schlitten herausgeschoben werden, liegen zunächst zwei eiserne Walzen w und w1 so, daß ihre Berührungslinie in die Ebene der

Platte K fällt, und die vorgeschobene Karte also

dazwischen gebracht wird. Die untere Walze w1 besitzt außerhalb ein Zahnrad z4, welches in ein

Zahnrad z2 eingreift.

Das letztere befindet sich aber auf der Welle des mit z

in Eingriff stehenden Zahnrades z1, so daß bei der Umdrehung des Schwungrades A auch die Walze w sich

dreht. Gleichzeitig trägt diese Walze auch am entgegengesetzten Ende das Zahnrad z5 und setzt damit

durch Eingriff in ein mit der Walze w1 verbundenes Zahnrad z6 diese Walze in Drehung. Mit dem

Walzenpaare w, w1

correspondirend liegt am anderen Ende des Gestelles ein zweites Walzenpaar w2, w3. Beide Walzenpaare

sind durch Bänder ohne Ende so mit einander in Verbindung gebracht, daß die Walzen

w2, w3 mit Hülfe dieser

Bänder ebenfalls gedreht werden. Um die oberen Walzen w und w2 gehen in einem Abstande von 75 Millimeter die

mit c, c bezeichneten Bänder Fig. 3, während c1, c1 zwei Bänder sind,

welche die unteren Walzen verbinden, deren untere Hälften

aber nicht gerade ausgespannt, sondern wegen einiger hinderlichen Theile noch um

eine unten im Gestell liegende Walze geführt werden. Beide Bänderpaare liegen so

aufeinander, daß sie beim Verlassen der Walzen w und w1 gemeinschaftlich

sich in der Richtung des Pfeiles weiter bewegen. Indem nun die Karten von den Walzen

w und w1 gefaßt werden, schieben

sie sich zugleich mit ihren beiden Enden zwischen die aufeinanderliegenden

Bänder und bewegen sich mit diesen fort. Um dabei versichert zu seyn, daß

die Karten bestimmt mitgenommen werden, zieht man die aus etwa 1 Centimeter breitem

starkem Leinenband hergestellten Bänder beim Aufziehen auf die Walzen (durch

Zusammennähen an den Enden) sehr stramm an und führt sie, nachdem sie sich auf einander gelegt

haben, über zwei kleine Eisenwalzen d, d, die ein klein

wenig höher liegen als die Berührungslinie der Walzen.

Auf angegebene Weise getragen, gelangen nun die Karten zunächst nach der Stelle, wo

der Druckapparat sich befindet. Dieser besteht aus der Schrift, dem Druckpapier und

einer Vorrichtung zum Druckgeben.

Was zunächst die Schrift anbetrifft, so wird dazu der gewöhnliche Druckersatz

benutzt, natürlich in allen den Verschiedenheiten wie sie beim Buchdruck vorkommen.

Die Typen werden in einem Rahmen aneinander gereiht, wie es der augenblickliche

Gegenstand erfordert. Der zu diesem Zwecke hier erforderliche Rahmen ist in Fig. 6 und 7 in ⅓

wahrer Größe besonders gezeichnet. Die Grundrißzeichnung Fig. 7 läßt ohne Weiteres

die Unordnung des Satzes erkennen, indem der viereckige aufgeschraubte Rahmen N als Formrahmen angesehen werden kann. Dieser

Schriftbehälter wird bei o in eine Aussparung des

Maschinengestelles geschoben und liegt hier ohne Weiteres dadurch fest, daß sich die

genau abgearbeiteten Seiten an ebenfalls genau hergestellte Flächen bei t, t

Fig. 4

anlegen.

Das Papier, welches die Farbe abgeben soll, ist sogenanntes Seidenpapier, welches auf

einer Seite mit der Druckfarbe überzogen ist. Die Druckfarbe muß die Eigenschaft

besitzen, gleichmäßig abzufärben, auf den Karten sofort zu trocknen, aber auch ohne einzutrocknen sich aufbewahren zu lassen. Die

Herstellung derselben ist noch Geheimniß des Erfinders. Dem Anschein nach wird sie

durch inniges Zusammenreiben von Körperfarben (Ultramarin, Zinnober, Kienruß etc.)

oder Anilinfarben mit Glycerin erhalten. — Der Schreiber dieses ist mit

Versuchen beschäftigt, um die Bereitungsmethode kennen zu lernen, und wird etwaige

günstige Resultate sofort mittheilen. — Die Breite der vom Erfinder

gelieferten Papierstreifen beträgt 8,5 Centimeter, die Länge 4 Meter.

Um das Papier in die Maschine zu bringen, wird es zunächst auf kleine Holzrollen

aufgerollt, welche 9,5 Centimeter lang sind und demnach mit jedem Ende 0,5

Centimeter über das Papier hinwegragen. Diese Holzrolle wird mit dem einen Ende o in einen cylindrischen Ansatz s

Fig. 3 mit

entsprechender Ausbohrung geschoben und mit dem anderen Ende o1 in ein Stück t, welches an dem entgegengesetzten Gestelltheile angebracht und auch mit

einer flachen Höhlung versehen ist. Dieses Stück t ist

in der Längenrichtung verschiebbar zu machen, um die Holzrolle zwischen s und t einbringen zu

können; es hat deßhalb eine durch das Gestell gehende runde Verlängerung mit der

auswärts sitzenden Knopf-Schraube t1 und eine um diese Verlängerung liegende

Spiralfeder. Durch Anfassen des Schraubenknopfes t1 zieht man t zurück

und legt die Holzrolle

ein. Die durch t1 zu

regulirende Spiralfeder preßt dann das Stück t genügend

gegen o1.

Von der Rolle o, o1 wickelt sich nun das Papier ab und geht über die

zwei Stege p, p1

Fig. 4 nach

einer zweiten dünnen Eisenwalze o2, o3, um hier, in solchem Maaße als nöthig, wieder

aufgewickelt zu werden. Dieses Aufwickeln muß ruckweise geschehen, damit das während

des Druckens festgeklemmte Papier nicht abreißt. Zum Zwecke des Umdrehens erhält die

Wickelwalze o2, o3 an dem Ende o2 einen viereckigen

Zapfen, mit dem sie in das Stück o4 eingesteckt wird, während das andere Ende o3 auf dieselbe Weise

wie das Ende o1 der

Holzrolle gelagert wird. Das Stück o4 erhält nun die ruckweise Bewegung durch ein

außerhalb des Gestelles sitzendes Sperrrad s1 und eine Sperrklinkenvorrichtung. Diese ist in

Fig. 8 in

½ wahrer Größe besonders vor Augen geführt. Sie besteht aus einem Hebel H, H1, der sich um einen Zapfen L (der zugleich als Befestigung dient, indem er in das Seitenstück u

Fig. 1

eingeschraubt ist) dreht, und dessen Hebelende H1 durch eine darunter wirkende Blattfeder Q stets nach oben gedrückt wird. Am unteren Ende von H ist die Sperrklinke H2 mit einem verdünnten Blatte in den gabelförmigen

Einschnitt taschenmesserartig drehbar eingelassen, und wird durch eine auf das

durchtretende Ende wirkende an H angeschraubte Feder Q1 fortwährend auf das

Sperrrad aufgedrückt. Nun besitzt die Schwungradwelle B

zwischen dem Zahnrade z und dem Gestell M einen Däumling r, der bei

jeder Umdrehung der Welle auf den oberen Theil von H1 stößt und somit den Hebel H nach links bewegt. Dadurch wird die Sperrklinke H2 deßgleichen nach links verschoben,

indem sie gleichzeitig hinter einen Zahn des Sperrrades faßt und dieses um einen

Zahn fortrückt. Während dabei zwei in das Gestell gesteckte Stifte 1 und 2 die

Bewegung des Vorschiebapparates beschränken, verhindert die hinter dem Zahn des

Sperrrades einschnappende Feder u

Fig. 1 das

Rückdrehen desselben.

Wenn die Karte auf die bereits angegebene Weise nach der Druckstelle, also oberhalb

o zwischen p, p1 gekommen ist, muß

sie nun mit solcher Gewalt niedergedrückt werden, daß die in o stehende Schrift etc. sich durch das über p

und p1 sanft

ausgespannte, zwischen der Karte und der Schrift mit der bestrichenen Seite nach

oben liegende Papier gut abdruckt. Dazu dient eine Vorrichtung, die große

Aehnlichkeit mit dem Druckapparat der gewöhnlichen Buchdruckpresse hat und sich nur

durch den Bewegungsmechanismus davon unterscheidet. Bei der Buchdruckpresse wird der

den Druck direct ausübende plattenförmige Theil, der Tiegel, entweder durch eine Schraube oder einen Kniehebel bewegt. Die ebenfalls Tiegel zu

nennende Druckplatte T wird im vorliegenden Falle durch

ein Excentric bewegt, wie dieß am deutlichsten aus Fig. 4 hervorgeht, wo der

Tiegel im höchsten Stande gezeichnet ist.

Das Excentric E sitzt ebenfalls auf der Schwungradwelle

B und liegt so in der Erweiterung J der Tiegelführungsstange J1, J1, daß es stets mit der oberen und unteren

Gleitfläche in Contact bleibt. Dabei gleitet die runde Stange J1, J1 in runden Qeffnungen einer Unterplatte und der

Krönung der auf den Seitenstücken M, M aufruhenden thurmähnlichen durchbrochenen Erhöhung T, und bewirkt dadurch eine genaue Verticalführung.

— Bei jeder Umdrehung des Schwungrades wird demnach der Tiegel auf eine

gleichbleibende, von der Größe des Excentrics abhängige und bestimmte Tiefe

niedergehen. Da aber die Annäherung des Tiegels an die Lettern gleichzeitig nach der

Dicke der zu bedruckenden Karten sich verändern muß, so hat der Erfinder diesen

Ausgleich durch eine Veränderlichkeit der Höhenlage der Lettern hervorgebracht, und

zwar durch Hebung oder Senkung des Schriftbehälters. Aus der Querschnittsfigur 6 ist

die dahinzielende Einrichtung zu erkennen. An der unteren Fläche a c befindet sich nach der Linie a

b

c eine Vertiefung ausgearbeitet, so daß nach der Linie

a

b eine gegen die Grundfläche geneigte Fläche entsteht.

In die Vertiefung ist ein mit gleicher Steigung versehenes Keilstück eingelegt,

welches sich längs der Fläche a, b verschieden läßt, dessen Grundfläche aber stets parallel zu a

c bleibt. Eine in die Wand b, c parallel zu a

b eingelegte Schraube g hat

ihre Mutter in dem Keilstücke e, d und verschiebt dasselbe, wenn sie durch den Knopf g gedreht wird, weil sie durch vorgelegte Bunde oder Stifte am

Fortschreiten in der Längenrichtung verhindert wird. Durch das Vorschieben oder

Zurückziehen des Keiles hebt oder senkt sich aber der ganze Kasten, so daß man auf

solche Weise eine höchst feine Regulirung in der Gewalt hat. Um dabei ein

Herausfallen des Keiles, oder ein Verbiegen der Schraube zu verhindern, geht durch

den schmalen Schlitz i, i

des Keiles eine kleine Schraube in das Stück N und trägt

das Stück e, d mit ihrem

Kopfe.

Aus dieser detaillirten Beschreibung der Leboyer'schen

Kartendruckmaschine geht zunächst hervor, daß nach den getroffenen Vorbereitungen

der ganze Mechanismus in Bewegung gesetzt wird durch Umdrehung des Schwungrades A in der Richtung des Pfeiles, wodurch sämmtliche Räder

nach den beigezeichneten Pfeilen sich bewegen. Beginnt also in der gezeichneten

Stellung die Drehung, so geht der Tiegel nieder, der Däumling r verläßt den Hebel H1, der Schlitten f

schiebt sich zurück. Nach genau einer halben Drehung hat der Tiegel den tiefsten

Stand erreicht und eine Karte gedruckt. Während des Momentes des Druckens liegt die Karte von selbst

fest, weil sie zwischen den Bändern zu gleiten vermag. Nach weiterer Drehung wird

der Druck aufgehoben, die Karte von den Bändern wieder gehalten und so aus der

Maschine herausgefördert, natürlich mit der bedruckten Seite nach unten. In der

Zeit, die zwischen zwei Druckmomenten liegt, muß nun von neuem eine Karte

untergeschoben und das Druckpapier um eine entsprechende Größe weiter bewegt werden.

Deßhalb hat auch der Schlitten f nach der ersten

halben Umdrehung des Schwungrades den Vorschub vollendet

und nach der zweiten Hälfte der Drehung den ersten Stand wieder erreicht, so daß

auch immer bei einer Umdrehung eine Karte vorgeschoben

wird. Ferner hat der Däumling r kurz vor dem neuen

Niedersteigen des Tiegels den Hebel niedergedrückt, somit das Sperrrad s um einen Zahn gedreht, weil er um 180° gegen

das Excentric E auf der Welle B sitzt.

Damit s aber nach jeder Umdrehung eine Karte genau an die

gehörige Stelle rückt, müssen die Bänder eine solche Geschwindigkeit haben, daß sie

bei jeder Umdrehung des Schwungrades genau so viel fortrücken, als die Entfernung

der im Drucke begriffenen Karte von der nächstfolgenden beträgt. Diese Entfernung

beträgt im vorliegenden Falle 12 Centimeter, mithin bewegen sich die Bänder mit 12

Centimeter Geschwindigkeit bei jeder Umdrehung des Schwungrades. Diese

Geschwindigkeit wird durch eine passende Uebersetzung und durch die Dicke der Walze

w resp. w1 erhalten, wobei sich die letztere aus der

ersteren bestimmt. Das Zahnrad z hat nun 70 Zähne, das

Transporteurrad z1 140

Zähne, ferner hat z2

52, z4 20 und z3 70 Zähne. Daraus

ergibt sich

70/140 . 52/20 = 1,3

als Umdrehungszahl für die Bandwalze. Dieser Zahl entspricht

eine Wegeslänge von 12 Centimeter, so daß nach der Gleichung

d π . 1,3 = 12 Cent.

Textabbildung Bd. 189, S. 304

als Walzendurchmesser sich ergibt, wie sich denn dieser

Durchmesser auch bei vorliegender Maschine durch Messung bestätigt. Die Entfernung

der Karten (hier 12 Centim.) ist natürlich willkürlich und folgt nur aus der

Entfernung der Druckstelle von der Walzenachse. Die Verschiebung des Schlittens

beträgt 44 Millimeter.

Die Vorbereitungen, welche diese Maschine erfordert, bestehen in der Herstellung des

Satzes und dem Zuschneiden und Einlegen der Karten.

Was die letzteren anbetrifft, so werden sie in der Buchbinderbeschneidpresse oder

besser mit einem hierzu eingerichteten Hebelmesser genau rechtwinkelig in

entsprechenden Größen zugeschnitten. Die Größe ist übrigens nicht sehr variabel,

indem ihre Länge höchstens 10 Centimeter und ihre Breite nur zwischen 5 und 7,5

Centimeter seyn kann, weil schmälere Karten beim Vorschub des Schlittens wegen

dessen begrenzten Weges nicht mehr von den Walzen, breitere nicht mehr von dem

Schlitten gefaßt werden. Daß man dem Papiere wenigstens eine solche Stärke geben

muß, als die Höhe beträgt, mit welcher die Schlittennasen über die Platte vortreten,

braucht wohl kaum angeführt zu werden.

Beim Setzen der Schrift ist namentlich darauf zu achten, daß sie mit der Mitte der

Karte zusammentrifft; ihre Lage richtet sich daher nach der Breite der Karte und

zwar

muß

die

Schrift

am

weitesten

nach

der

Seite

gesetzt

werden, wo

die

Karte

eintritt, je

schmäler

die

Karte

ist.

Die Geschwindigkeit mit welcher die Maschine arbeitet, hängt natürlich ab von der

Zahl der Umdrehungen, welche man der Welle B ertheilt,

indem hieraus sich von selbst die Zahl der Karten ergibt. Da es nun gar nicht schwer

ist, 100 Umdrehungen pro Minute zu machen, so kann man

auch 100 als die Zahl der pro Minute fertigen Karten

annehmen oder 6000 Karten pro Stunde. Der dazu

erforderliche Druckpapierverbrauch läßt sich leicht ermitteln, wenn man sich

erinnert, daß die Aufwickelwalze bei jeder Karte um den fünften Theil ihres Umfanges

Papier aufzieht Ihren Durchmesser zu 8 Millimeter im Mittel angenommen, ergibt

mithin für eine Karte 8 . 3,14/5 = 5,02 Millimeter oder für 100 Karten etwa 0,5

Meter. Dieser Verbrauch des Papieres ändert fich nicht in dem Falle, wo die

Schriftzeilen mehr Raum als 5 Millimeter betragen, weil eine Stelle des Druckpapieres mehrere Abdrücke

zu liefern vermag.

Die Vortheile der dargestellten Maschine liegen zum Theil in der Schnelligkeit ihrer

Arbeit bei leichter Handhabung, indem nur geringe Aufmerksamkeit und die Kraft eines

Kindes zur Behandlung genügt, zum Theil in Ersparung des sonst gebräuchlichen

Materials (Kupferplatte, Steine), so daß die damit gedruckten Karten fast für das

Papier herzustellen sind. Die Lettern bleiben, weil sie nicht mit Farbe in Berührung

kommen, stets rein, wodurch das sonst so lästige Reinigen überflüssig ist.

Schließlich mag noch Erwähnung verdienen, daß man mit großer Leichtigkeit auch Karten

mit Buntdruck auf dieser Maschine herstellen kann, indem man sie soviel Mal durchpassiren läßt, als

Farben angebracht werden sollen, natürlich nach jedesmaliger Einlage neuer

Papierrollen und entsprechender Veränderung des Satzes.

Der Preis vorliegender Maschine beträgt im Dépôt

général, Berthier

et

Compagnie, No. 91, Rue

de

Rivoli

à

Paris, 800 Franken. Ein verhältnißmäßig hoher Preis, der

wohl einen deutschen Industriellen zum Nachbauen veranlassen könnte.

Tafeln