| Titel: | Kühlofen für Tafel- oder Scheibenglas, von D. Bievez zu Haine-Saint-Pierre (Belgien). |

| Fundstelle: | Band 189, Jahrgang 1868, Nr. LXXVII., S. 313 |

| Download: | XML |

LXXVII.

Kühlofen für Tafel- oder Scheibenglas, von

D. Bievez zu

Haine-Saint-Pierre (Belgien).

Aus dem Bulletin de la Société d'Encouragement, April

1868, S. 207.

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

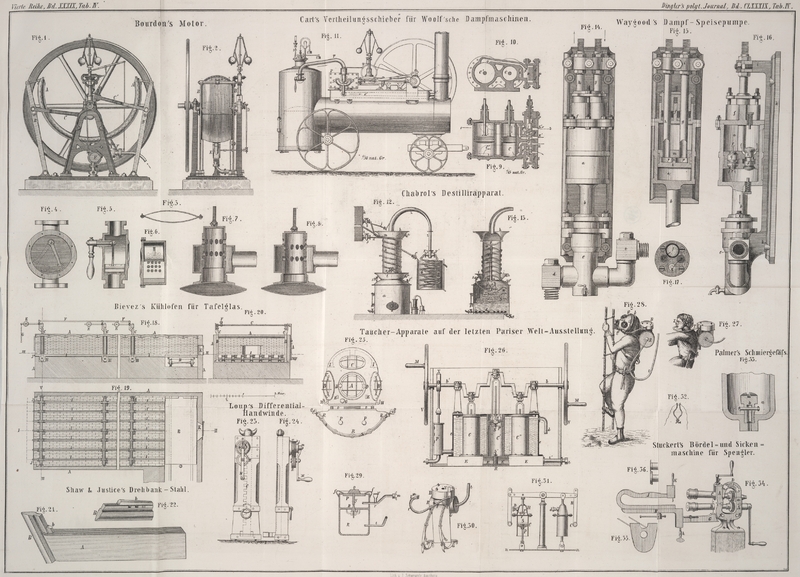

Bievez's Kühlofen für Scheibenglas.

Der nach einem neuen System von D. Bievez construirte

Kühlofen für Scheibenglas, von welchem sich ein Modell auf der letzten Pariser

Welt-Ausstellung befand, dürfte zur allgemeinen Einführung zu empfehlen seyn,

nachdem sich dessen Vorzüge durch die mit ihm erzielten günstigen Erfolge so

unzweideutig herausgestellt haben.

Bei den bisher üblichen Kühlöfen hat jede Scheibe einen zweimaligen Transport

auszuhalten, in Folge dessen das Glas mehr oder weniger seine Form verliert und nur

selten eine ganz ebene und glatte Oberfläche wieder annimmt. Dieser Uebelstand ist

bei Bievez's Ofen beseitigt.

Sein Apparat besteht aus dem eigentlichen Ofen und einer Reihe senkrechter, in einer

Verticalebene beweglicher Rahmen, die von gußeisernen Coulissen oder Rinnen geführt

werden, welche an beiden Enden in dem Mauerwerke des Ofens befestigt sind. Die

oberen, über das Gewölbe hervorragenden Ränder der Rahmen sind durch einen

longitudinalen Stab mit einander verbunden, und die Rahmen selbst sind mit

Gegengewichten versehen, so daß eine nur geringe Kraftanstrengung erforderlich ist,

um sie in Bewegung zu setzen.

An den unteren Rändern der Rahmen sind Rollen angebracht, in deren Rinnen oder

Hohlkehlen schmiedeeiserne, unter einander parallele Stangen ruhen, deren Enden bis

zur Oeffnung des Ofens reichen, wo sie durch eine Querschiene so miteinander

verbunden sind, daß man sie durch bloßes Ziehen an der letzteren sämmtlich zu gleicher Zeit in

horizontaler Richtung in Bewegung setzen kann; im Ruhezustande liegen die Stangen

sowohl als die Rollen in Vertiefungen oder Falzen, welche in der Sohle des Ofens

angebracht sind.

Fig. 18 ist

ein theilweiser Längenschnitt des neuen Kühlofens nach der Linie I–II der Fig. 19;

Fig. 19 ein

Horizontalschnitt desselben nach der Linie III–IV der Fig. 18;

Fig. 20 ein

Querschnitt nach der Linie V–VI der Fig. 19.

A Kühlofen; B auf Schienen

laufender, zur Aufnahme der zu kühlenden Glastafeln dienender Wagen; C, C bewegliche, senkrecht

auf die große Achse des Ofens angeordnete Rahmen; D, D Coulissen, in denen sich die Pfeiler der Rahmen C, C bewegen; E, E Gegengewichte zum

Ausbalanciren der Rahmen C, C.

F longitudinale Stange, welche die oberen Theile

sämmtlicher Rahmen mit einander verbindet; G Kette,

mittelst welcher sich alle Rahmen gleichzeitig heben lassen; H, H Rollen, welche an den unteren Rändern der

Rahmen befestigt sind; I, I

parallele Stangen aus Schmiedeeisen, welche in den Rinnen der Rollen H, H ruhen und sich in die

auf der Ofensohle angebrachten Falze legen; J, J Querschiene, durch welche außerhalb des Ofens die

sämmtlichen parallelen Stangen I, I unter einander verbunden sind und die dazu dient, dieselben alle auf

einmal nach vorn zu ziehen, wie dieß durch die punktirten Linien in Fig. 19 angedeutet ist.

K Oeffnung zum Ein- und Austragen der

Glastafeln.

Nachdem eine erste Glasscheibe auf dem Wagen B zum Ofen

transportirt worden ist, tritt der Arbeiter (Strecker) an die Oeffnung K und schiebt die Tafel mittelst einer kurzen Gabel auf

die Sohle des Ofens und zwar an den ersten von den neun Plätzen, die sie hintereinander zu passiren hat.

Sobald der Wagen eine zweite Scheibe zuführt, hebt ein Gehülfe durch Ziehen an der

Kette G gleichzeitig sämmtliche Rahmen nebst den Stangen

I, I; in Folge dieser

Bewegung wird die erste Glasscheibe emporgehoben und durch den Rost, den die Stangen

I, I bilden, in dieser

Stellung erhalten. Inzwischen ertheilt der Arbeiter mittelst der Querschiene J den Stangen eine ziehende Bewegung, indem er sie auf

den Rollen H so vorwärts gleiten läßt, daß die

Glasscheibe um einen Raum vorrückt, welcher etwas größer ist als ihre Breite; dann

läßt er die Zugkette G ganz allmählich nach, so daß das

ganze System langsam auf die Ofensohle zurücksinkt, worauf er nur noch die Stangen

zurückzuschieben braucht, welche sich dann wieder in die Falze legen und somit an

ihren früheren Platz gelangen, ohne die Glastafel mitzunehmen, welche sich nunmehr

in der zweiten der neun

Stellungen befindet,

welche sie durchmachen muß, um vollständig gekühlt zu werden. Jetzt ist Platz für

die zweite Glastafel vorhanden, und der Strecker kann dieselbe nun vom Wagen auf die

Ofensohle schieben. Sobald dieß geschehen ist, wiederholt er das Verfahren, wie

vorher, d. h. er bewegt die beiden ersten Tafeln vorwärts und gewinnt dadurch Raum

für die dritte. In dieser Art fährt er weiter fort, so daß jede Glasscheibe

nacheinander um etwas mehr als ihre Breite vorwärts gelangt und somit in neun Malen

den Ofen in seiner ganzen Länge durchwandert und allmählich erkaltet, worauf sie

ausgetragen wird.

Bei Anwendung dieses Systemes wird jede Scheibe binnen fünfundzwanzig bis dreißig

Minuten vollständig gekühlt, während dazu bei dem bisherigen Verfahren sieben bis

acht Stunden erforderlich sind. Dabei läßt sich das auf diese Weise gekühlte Glas

weit leichter und regelmäßiger schneiden, eine Erscheinung, welche ihren Grund ohne

Zweifel darin hat, daß bei dem aufeinander folgenden Emporheben einer jeden

Glastafel beide Flächen derselben in fast ganz gleichmäßiger Weise gekühlt

werden.

Der hier beschriebene Apparat ist bereits auf verschiedenen Werken eingeführt worden,

nämlich in Belgien auf den Glashütten zu Marimont und Jumet (anonyme Gesellschaft

für Spiegelfabrication in Brüssel); in dem Etablissement von Léon Hutart und Comp. zu la

Louvière, sowie in demjenigen von Daubresre daselbst;

ferner bei Laurent Duvergnies und Comp. zu Binche und bei Crets-Gérard zu Jemappes; in Frankreich auf dem Werke der

Gebrüder Renard zu Fresne.

Tafeln