| Titel: | Die Feuer-Hydranten in Chicago. |

| Fundstelle: | Band 189, Jahrgang 1868, Nr. XCIII., S. 367 |

| Download: | XML |

XCIII.

Die Feuer-Hydranten in

Chicago.

Nach einer Mittheilung im Engineering, Mai 1868, S.

488.

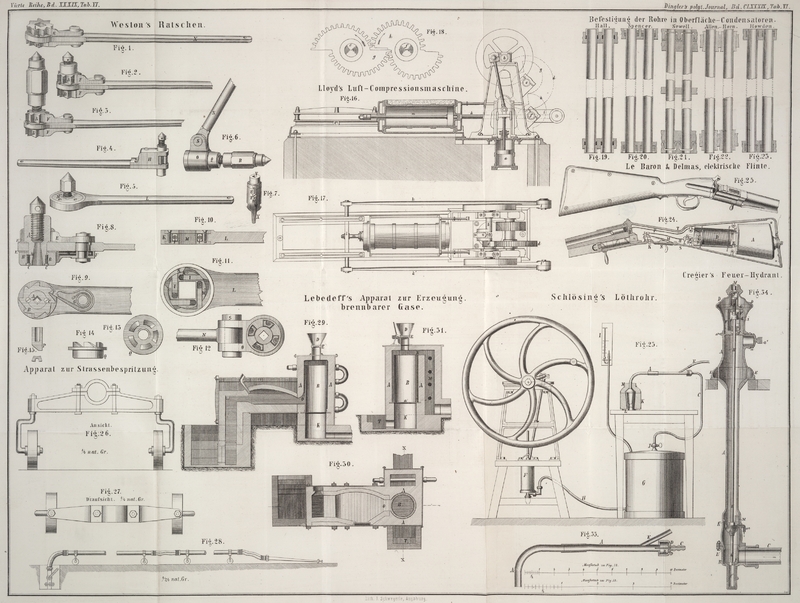

Mit einer Abbildung auf Tab. VI.

Die Feuer-Hydranten in Chicago.

Die Wasserleitungen mit hohem Drucke erlangen durch ihre allgemeine Einführung immer

größere Bedeutung und da bei der Anlage dieser Werke ein Hauptgewicht auf die

Feuerkrahne oder sogenannten Feuer-Hydranten zu legen ist, theilen wir einen

solchen mit, wie er von Dewitt und Cregier für die Stadt Chicago entworfen und in großer Anzahl ausgeführt

wurde. Dieselben haben sich während mehrjähriger Benutzung vorzüglich bewährt; sie

sind leicht zu bedienen, selten Reparaturen unterworfen, für Einwirkung des Frostes unempfindlich und

haben eine besondere Einrichtung, welche ihre Wegnahme gestattet ohne die an

demselben Rohrstrange liegende Nachbarschaft von der Verbindung mit dem Hauptrohre

abschließen zu müssen.

In Figur 34

ist ein solcher Hydrant im Durchschnitt abgebildet.

Das Steigrohr A erweitert sich an dem Theile, welcher

über dem Straßenpflaster vorsteht und ist durch den übergeschobenen Ring E, der mit vier Steinschrauben auf der Umfassung der

Kammer befestigt ist, in seiner Stellung gehalten. An dem freistehenden Säulchen ist

der Stutzen a mit Schlauchschraube angegossen; er ist

bei dem Nichtgebrauch durch die Schraube a′

verschlossen; das Steigrohr A erhebt sich nur bis zu dem

Stutzen a und ist über demselben abgeschlossen; seine

Flansche a2 stützt den

mit vier Schrauben befestigten Aufsatz D; die beiden

Arme F zur Befestigung der Mutter G stehen über der Flansche a2 vor. Die Ventilstange H geht zwischen den Armen F durch die

Stopfbüchse f; ihr Kopf J

ist mit der Schraube g durch eine Klaue derart

verbunden, daß sie sich mit derselben hebt und senkt, deren drehender Bewegung

jedoch nicht folgt. Die durch die Mutter G gehende

Schraube g hat einen viereckigen Kopf, welcher innerhalb

der viereckigen Höhlung der Hülfe g′ gleitet. Das

Ventil h läßt sich nach Belieben öffnen und schließen,

wenn man die Hülse g′ an dem oben in einer

Vertiefung des Aufsatzes D vorstehenden Zapfen mit einem

Schlüssel umdreht.

An dem vorstehenden Arme F ist ein Führungskeil mittelst

der Schraube i befestigt; derselbe greift in eine Nuth

des Ventilstange-Kopfes J und verhindert so, daß

sich die Ventilstange H drehe.

Im unteren Theile des Steigrohres A ist der Ventilsitz

K für das Ventil h

befestigt; derselbe dient auch als Sitz für das kleine Ablaßventilchen M, dessen Ausfluß durch das Röhrchen m in die Kammer stattfindet. Der Ventilstift von M ist oben umgebogen und führt wieder abwärts bis auf

das Ventil h. Senkt sich das letztere, so geht der Stift

mit nieder, wobei sich das Ventilchen schließt. Wird das Ventil h wieder gegen seinen Sitz gehoben, so stößt es gegen

den Stift von M, das Ablaßventilchen hebt sich und der

Inhalt des Steigrohres ergießt sich durch das Röhrchen m

in die Kammer.

Das Zwischenstück B trägt auf seiner oberen Flansche den

Hydrant und setzt ihn durch seinen Muff mit dem Wasserleitungsrohr C in Verbindung. Innerhalb der oberen Oeffnung

ist der Ventilsitz L. eingeschraubt, gegen welchen sich

das Ventil 1 dicht anlegt, wenn es mittelst der Schraube, die an seinem verlängerten

Stiele l′ angeschnitten ist, emporgeschraubt wird. Die

Mutter dieser Schraube liegt in dem Anguß b.

Das Ventil l wird nur dann geschlossen, wenn der Hydrant

wegen Reparatur oder aus anderem Grunde entfernt werden soll. Man schraubt in diesem

Falle den Aufsatz D ab, löst die Schraube i, wobei der Führungskeil aus der Nuth des Kopfes J fällt, und dreht letzteren mit einem Hakenschlüssel.

— Die verlängerte Ventilstange H hat an ihrem

Ende einen viereckigen Kopf h′, der sich in dem

langen viereckigen Loche des Ventiles l passend schiebt,

und bei der Drehung der Stange H das Ventil aus seiner

Mutter gegen den Sitz hebt und dicht verschließt.

G.

M.

Tafeln