| Titel: | Apparat zur Straßenbespritzung. |

| Fundstelle: | Band 189, Jahrgang 1868, Nr. XCIV., S. 370 |

| Download: | XML |

XCIV.

Apparat zur Straßenbespritzung.

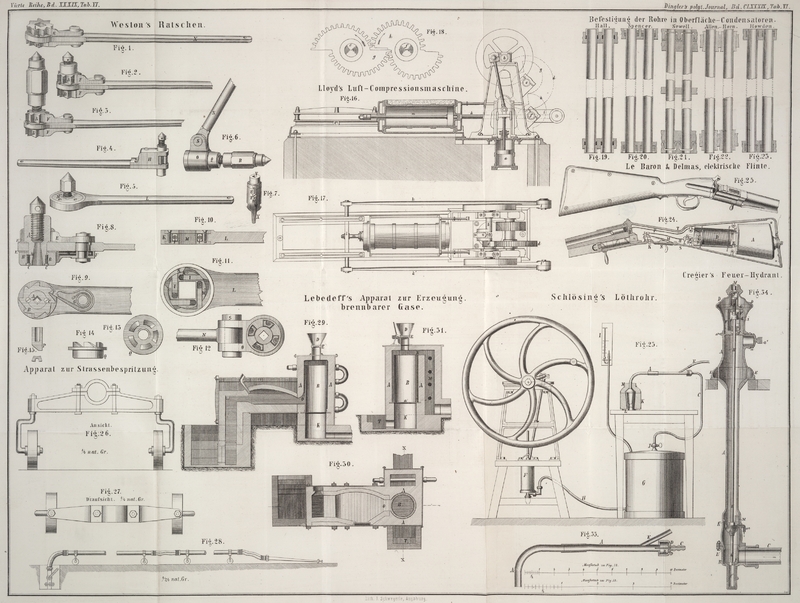

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Apparat zur Straßenbespritzung.

Die Besucher der letzten Pariser Welt-Ausstellung hatten häufig Gelegenheit,

bei Bespritzung der Boulevards, der Rasenplätze und Wege auf dem Marsfelde und im

Boulogner Wäldchen einen Apparat verwendet zu sehen, der wegen seiner Einfachheit,

Billigkeit und Zweckmäßigkeit Erwähnung verdient.

Die folgende kurze Beschreibung erläutert denselben: Röhren aus sehr dünnem

Eisenblech genietet, mit 50–60 Millimet. Durchmesser und einer beiläufigen

Länge von 1,5 Met. sind mit jedem Ende auf ein niedriges zweirädriges Gestell aus

Gußeisen (Fig.

26 und 27) mittelst Eisenbändern und Schrauben so befestigt, daß sie sich

180–200 Millimeter über dem Boden befinden. Die Rädchen aus Gußeisen haben

100 Millimet. im Durchmesser und sind ungefähr 300 Millim. von einander entfernt.

Jedes Rädchen hat eine besondere Achse aus schwachem Rundeisen; diese ist nach

aufwärts gebogen und geht senkrecht durch das erwähnte Gestell.

Da jede Achse hinreichenden Spielraum hat, kann sie sich leicht drehen, und jedes Rad

kann unabhängig für sich in jeder beliebigen Richtung rollen. Auf diese Art ist es

möglich, daß ein auf zwei solche Gestelle befestigtes Rohr überall hin mit gleicher

Leichtigkeit fortbewegt werden kann und ebenso ein System von 6–8 Röhren mit

Gestellen, wenn die Röhren unter einander durch ein biegsames Stück verbunden sind.

Zu diesem Zwecke dient ein kurzer Lederschlauch von 350 Millimet. Länge, welcher ebenfalls

zusammengenietet, biegsam und sehr haltbar ist. Der Lederschlauch wird über die

beiden Rohrenden geschoben und dort mit dünnem und verzinktem Eisendraht

20–24mal umwunden.

Die zwei Enden des ganzen Systemes (Fig. 28) haben einerseits

an dem Lederschlauche eine auf das Gewinde eines Wasserleitungswechsels passende

Schraubenmutter, und andererseits ein schlankes metallenes Mundstück, das mit dem

Rohrende wieder durch einen Lederschlauch verbunden ist und am äußersten Ende einen

kleinen Hahn hat.

Wird nach Verbindung dieses Apparates mit der Wasserleitung der Wechsel derselben und

der Hahn am Mundstücke geöffnet, so spritzt bei dem in Paris vorhandenen Drucke der

Strahl noch auf eine Distanz von 10 Meter, so daß man bei einem aus 8 Röhren

bestehenden Systeme eine Kreisfläche von nahezu 54 Meter Durchmesser befeuchten

kann. Ein Mann genügt zur Handhabung und zum Transport des Apparates vollkommen.

Otto Gebauer. (Zeitschrift des österreichischen Ingenieur-

und Architekten-Vereins, 1868 S. 153.)

Tafeln