| Titel: | Ueber die Kapselräder; von Professor F. Reuleaux Director der königl. Gewerbe-Akademie in Berlin. |

| Fundstelle: | Band 189, Jahrgang 1868, Nr. CVIII., S. 434 |

| Download: | XML |

CVIII.

Ueber die Kapselräder; von Professor F. Reuleaux Director der

königl. Gewerbe-Akademie in

Berlin.

Aus den Verhandlungen des Vereins zur Beförderung des

Gewerbfleißes in Preußen, 1868 S. 42.

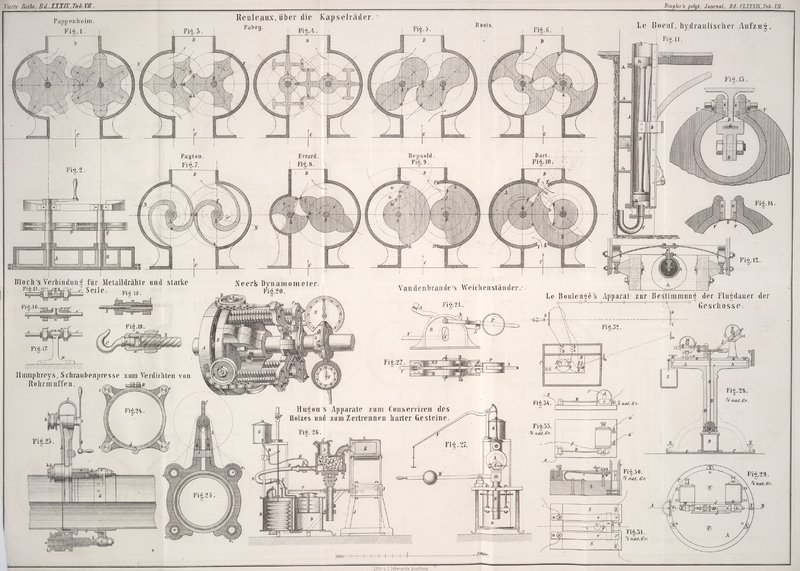

Mit Abbildungen auf Tab.

VII.

Reuleaux, über die Kapselräder.

Unter dem Namen Kapselräder fasse ich eine Classe von

Maschinen zusammen, welche, als Wasser- oder Windpumpen oder auch als

Kraftmaschinen von Wasser oder Dampf getrieben dienend, der Hauptsache nach aus zwei in eine Kapsel eingeschlossenen ineinandergreifenden

Zahnrädern oder zahnradartigen Körpern bestehen, deren Form, Anordnung und

relative Bewegung sie zu dem angegebenen Zwecke geeignet macht. Der ältere

bergmännische Maschinenbau bezeichnet verwandte Pumpwerke als Kapselkünste, weßhalb mir die Wahl des obigen Kunstausdruckes

gerechtfertigt erschien. Im Maschinenbau sind die Kapselräder gelegentlich

aufgetaucht und wieder fast verschwunden oder doch sehr in Vergessenheit gerathen,

so daß sie in der Reihe der gewöhnlich aufgezählten Maschinen nicht mit

Regelmäßigkeit auftreten. Die letztjährige Pariser Ausstellung hat aber wieder

einige Arten derselben gebracht und dadurch auf sie wieder aufmerksam gemacht. Eine

Zusammenstellung der wichtigsten Abarten dieses Mechanismus möchte deßhalb von

einigem Interesse seyn. Solche Zusammenstellungen können überhaupt gelegentlich

Nutzen stiften dadurch, daß sie unseren Besitz einer Ueberschau unterwerfen, die

manche Mühe ersparen kann. In der That wird von den Maschinenbauern eine

unglaubliche geistige Arbeitskraft darauf verwendet, Dinge selbstständig

aufzufinden, die schon bekannt sind. Erfundenes wieder zu erfinden. Mit

aufreibender, fast leidenschaftlicher Hingebung wird an schon gelösten, für noch

ungelöst gehaltenen Aufgaben gearbeitet, und das Ergebniß schließlich mit dem

Maaßstabe der eigenen, manchmal sehr großen Anstrengung gemessen, während

Bekanntschaft mit dem Vorhandenen einen weit geringeren Werth auf dasselbe zu legen

lehrt. So nützlich derartige geistige Anstrengungen dem studirenden Jünger des Faches zur Entwickelung seiner Fähigkeiten sind, so

wenig förderlich sind sie dem ausübenden Techniker, indem sie dessen Arbeitskraft

der wahrhaft ersprießlichen Thätigkeit an neuen unbebauten Feldern entziehen. Die

erwähnten Zusammenstellungen müssen, um ihren Zweck zu erfüllen, so viel als möglich

auf das Charakteristische gerichtet seyn; sie müssen das

verschiedenen Maschinen wahrhaft Gemeinsame hervorheben, und darnach deren

Zusammengehörigkeit bestimmen. Nach diesen Gesichtspunkten ist im Folgenden

verfahren, weßhalb man darin nicht sowohl eine Beschreibung, als vielmehr nur die

Charakterisirung der zu besprechenden Maschinen suchen wolle.

Die Pappenheim'sche Pumpe. — Das Urbild des

Kapselräderwerkes ist die in den Figuren 1 und 5 schematisch

dargestellte Construction. Zwei congruente Stirnräder A

und B, deren Verzahnung ohne Spielraum ausgeführt ist,

sind in eine Kapsel eingeschlossen, welche die Räder an den Zahnscheiteln mit zwei

halbcylindrischen Kröpfen umfaßt, mit zwei auf verschiedenen Seiten der

Eingriffstelle liegenden Canälen C und D versehen ist, und die Räder an den Endflächen dicht

schließend berührt. Die Achsen der Räder gehen mit dichtem Verschluß nach außen, und

sind dort mit zwei gleichen Stirnrädern P und Q kinematisch verbunden. Wird nun eine der beiden

Achsen, z. B. die von A, in Umdrehung versetzt, so dreht

sich die von B mit gleicher Winkelgeschwindigkeit in

entgegengesetztem Sinne mit. Findet die Drehung in dem in Figur 1 durch Pfeile

angedeuteten Sinne statt, und denkt man sich den Canal C mit einem Wasserbehälter in Verbindung, so

werden durch die beiden Räder A und B die Wasserinhalte der Zahnlücken von C nach D hin

fortbewegt. Wegen des dichten Verschlusses an der Eingriffstelle bei c d kann daselbst kein Wasser rückwärts treten; also muß

solches bei D hinausgetrieben werden. Die Maschine kann

daher als Pumpe dienen, und bietet als solche die Bequemlichkeit dar, sowohl keine

Ventile zu haben, als nur rotirende bewegliche Theile zu besitzen.

Die Zahnformen von A und B

können ohne Schwierigkeit so gewählt werden, daß immer in der Gegend von c d wenigstens in einem

Profilpunkte Berührung stattfindet, und daß dieser Punkt ohne abzusetzen das ganze

Radprofil durchläuft. Unter dieser Voraussetzung, welche durch das in Figur 1

angegebene Zahnprofil erfüllt wird, gelangt kein Wasser von D zwischen A und B

hindurch nach C zurück. Die Wasserförderung von

C nach D hin

findet dann aber proportional der Drehung der beiden Räder

statt. Wird diese gleichförmig ausgeführt, so tritt

bei

D

ein stetiger Wasserstrahl aus, weßhalb das Pumpwerk recht

gut als Spritze gebraucht werden kann.

Das Wasservolumen, welches bei einer Umdrehung gefördert wird, ist gleich dem Inhalt

der Zahnlücken beider Räder, oder, da die Zahnlücken hier sehr nahe denselben

Körperinhalt haben wie die Zähne, annähernd gleich dem Inhalt

des Cylinderringes, welcher zwischen dem Zahnscheitelcylinder und dem

Zahnfußcylinder oder Radboden eines Rades liegt. Dieser Inhalt heiße kurz

der Zahnringinhalt.

Will man also die Wasserförderung groß machen, so kann dieß bei Erhaltung aller

Durchmesser durch Verbreiterung der Pumpräder A und B in der Achsenrichtung geschehen. Eine genaue

Herstellung vermag die durch Unrichtigkeiten herbeigeführten Wasserverluste auf ein

unschädliches Maaß zurückzuführen, namentlich wenn die Druckhöhe nicht groß und die

Winkelgeschwindigkeit der Räder nicht zu klein ist. Hiernach liefert also die

vorliegende Einrichtung eine in manchen Fällen recht brauchbare Wasserpumpe.

Als solche ist die Maschine schon beträchtlich alt. Weisbach nennt sieWeisbach, Mechanik, Bd. III S. 843. die Bramah'sche

Rotationspumpe, welche von Leclerc verbessert sey (durch

Einsetzung von Dichtungskeilen an den Zahnscheiteln); Andere nennen sie die Leclerc'sche Pumpe. Hiernach würde ihre Erfindung an das

Ende des vorigen Jahrhunderts zurückzuführen seyn. Aber schon 1724 wird die Pumpe

von LeupoldTheatrum mach hydraul. Tom. I p. 123.

ausführlich beschrieben und „Machina

Pappenheimiana“ betitelt, und zwar in folgender

Ueberschrift: „Eine Kapsel-Kunst mit zwei

gehenden Rädern von D. Bechern

Machina Pappenheimiana genannt.“

Nun ist das Becher'sche WerkTrifolium Becherianum, welches auf der

königl. Bibliothek in Berlin leider nicht zu finden. in der

ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts erschienen; außerdem aber beschreiben Kircher, SchottCaspar Schott, Mechanica

hydraulica, pneumatica, Mainz 1657. Die in einem kleinen

Kupferstich wiedergegebenen Räder haben hier 19 Zähne; der gelehrte Pater

hat den „Wasserspeier“ als Pumpe in

„römischen Gärten“ (?) in Anwendung

gesehen.

Leurechin, und nach diesem Schwenter in seinen „mathematischen Erquickstunden“

vom Jahre 1636, S. 485, dieselbe Maschine mit der Abänderung, daß die beiden

Pumpräder vier statt sechs

Zähne haben, ohne Anführung des Namens Pappenheim.

Hiernach ist die Maschine heute schon über 230 Jahre alt; sie war zur Zeit des 30

jährigen Krieges schon bekannt, und scheint nach Allem eine

deutsche Erfindung. Ob ihr Erfinder Pappenheim

geheißen, oder ob sie nur nach irgend einem Pappenheimer benamset worden, bleibt

noch festzustellen; ohne Frage kann man sie die Pappenheim'sche Pumpe auch ferner nennen.

Ich will noch bemerken, daß die beiden außenliegenden Zahnräder P und Q sowohl in dem

schönen Kupfer bei Leupold als in dem winzigen

Holzschnitt bei Schwenter fehlen, bei Bramah und Leclerc übrigens

auch. Dieselben können zur Noth wegbleiben, da die Pumpräder einander allenfalls

auch gegenseitig mitnehmen können; indessen entstehen dabei doch in der in Fig. 1

gezeichneten Stellung Klemmungen, welche die Zähne bald beschädigen. Deßhalb ist

durchweg zu empfehlen, die Triebräder P und Q anzubringen; ihr Vorhandenseyn

ist auch bei den übrigen auf der Tafel dargestellten Kapselrädern

angenommen. Wie die Zahnprofile der Pumpräder A

und B zu formen sind, lehrt die Theorie der allgemeinen

Verzahnung.Siehe z. B. meinen Constructeur, S. 249 der 2.

Auflage. Hier sey nur soviel bemerkt, daß in Fig. 1 die Zahnkopfprofile

(wie in Leupold's Zeichnung) als Halbkreise angenommen,

und die Zahnfußprofile dazu gesucht sind; auch sie unterscheiden sich nur sehr wenig

von Kreisbogen.

Außer als Wasserpumpe oder Pumpe für tropfbare Flüssigkeiten kann man die Pappenheim'sche Maschine auch für das Fortbewegen

gasförmiger Körper gebrauchen, z. B. als Luftpumpe oder

Windrad, als Gaspumpe u.

s. f. Auch kann man ihre Thätigkeit umkehren, sie durch die Flüssigkeit treiben

lassen, anstatt letztere durch sie fortzubewegen. Die Maschine dient dann als Kraftmaschine, und zwar als Wasserkraftmaschine (Kapselradturbine), wenn sie durch Wasser bewegt wird,

als Dampfmaschine (rotirende), wenn Dampf die

Treibflüssigkeit ist.

Die letztere Anwendung hat Murdock, ein Zeitgenosse Watt's, versucht, indem er die Zahnköpfe mehr den

Kapselwänden anschließend formte, und Dichtungstheile an den Zahnscheiteln

einsetzte. Die Wirkung kann nur gering seyn, weil der Verschluß an der

Eingriffstelle c d für eine gasförmige Flüssigkeit von

hoher Spannung nicht genügt; die Murdock'sche

Kapselrad-Dampfmaschine ist deßhalb nicht in die Praxis eingedrungen.

Eine dritte Anwendung liegt zwischen der Pumpe und der Kraftmaschine. Das Kapselräderwerk kann wie jede Pumpe auch als

Meßwerkzeug gebraucht werden; es gibt bei guter Ausführung einen Wassermesser ab,

indem die Zahl der Umdrehungen, welche die Pumpräder, getrieben von einem

durchfließenden Wasserstrom, machen, dessen Inhalt gemessen durch den Zahnringinhalt

als Einheit angibt. Wir werden weiter unten eine derartige Anwendung des

Kapselräderwerkes finden.

Eine vierte Anwendung, auf welche Hr. Ingenieur Almgren

aufmerksam machte, erhält man bei Anbringung eines verengbaren Ausflußcanales.

Schließt man diesen mehr oder weniger, so dient das mit Wasser oder Oel gehende

Kapselräderwerk als Bremse, die man durch Zufügung eines

Ventiles zu einer einseitig wirkenden, durch Zufügung zweier Ventile zu einer

zweiseitig wirkenden vorrichten kann. Die Flüssigkeit beschreibt dabei, wenn man die

Canäle passend anordnet, einen Kreislauf; sich abnützende Theile, wie an den

Backenbremsen, kommen bei einer solchen Bremse nicht vor. Die in einem Drehungssinne

widerstehende, im anderen nicht hindernde Kapselradbremse kann sodann als Katarakt dienen, und an solchen Stellen nützlich seyn, wo

die Kataraktwirkung auf Drehbewegungen angewandt werden soll.

Man sieht, daß das Kapselräderwerk eine sehr große Verwendbarkeit besitzt. Da es in

seiner einfachen Gestalt keiner Ventile bedarf, kann es, wie gezeigt wurde, ohne

irgend eine Aenderung als Pumpe, welche sich auch als Spritze eignet, als

Kraftmaschine und als Flüssigkeitsmesser dienen; eine geringe Zuthat macht es als

Katarakt und als Bremse brauchbar; es eignet sich gut für den Betrieb von und durch

Wasser oder tropfbare Flüssigkeiten überhaupt, halbflüssige und bloß plastische

Massen mit eingerechnet (weßhalb es vielleicht als Thonpresse und Knetmaschine

dienen könnte), sowie zur Förderung von niedrig gespannten luftförmigen

Flüssigkeiten, als atmosphärische Luft, Leuchtgas u. s. w., in der That eine Reihe

von nützlichen Anwendungen, wie sie selten bei einer und derselben Maschine

vorkommen.

Das Fabry'sche Wetterrad. — Diese bekannte Maschine

ist ein als Windpumpe dienendes Kapselräderwerk. Der belgische Ingenieur, dessen Namen es trägt,

hat es als Sauggebläse zur Grubenlüftung eingerichtet und mit großem Erfolg

eingeführt; noch heute ist er thätig, seinen „Ventilator“

fortwährend zu verbessern. Fig. 3 zeigt das Profil

des älteren Fabry'schen Rades.Siehe Laboulaye, Cinématique, 2. Aufl. S. 793. Die Pumpräder sind hier

dreizähnig, ihre Zahnprofile bei a b und a1

b1 nach Epicykloiden

oder Aufradlinien der Theilkreise geformt; bei c d

berühren sich die Profile beiderseits der Centrale so lange, bis die Profile bei a und b oder a1 und b1 zusammentreffen. Ein

Durchströmen von Luft zwischen den Rädern ist deßhalb nicht möglich, ohne daß

indessen wie bei Pappenheim der Berührungspunkt stetig

das Radprofil durchläuft. Das Ausschneiden der Zahnprofile führt aber herbei, daß

bei jedem Zahnwechsel ein kleines Quantum Luft von D

nach C zurückgeschafft wird. Denkt man sich die

Zähne zuerst für stetige Berührung eingerichtet, und dann ausgeschnitten, so ist der

Inhalt der Ausschnitte gerade derjenige der zurückgeschafften Luftmenge. Es bleibt

demnach auch hier der Satz bestehen, daß die geförderte Luftmenge für jede Umdrehung

sehr annähernd gleich dem Inhalt eines Zahnringcylinders ist. Das Ausschneiden des

Zahnprofils ändert also nichts an der Fördermenge; es hebt

aber die volle Gleichförmigkeit der Förderung auf, indem das

Wiederzurückführen nicht stetig geschieht. Ein Nachtheil möchte hieraus selten

erwachsen; nur bei starker Wasserdurchfuhr ist die Ungleichförmigkeit vielleicht

nachtheilig, da sie eine stoßende Bewegung der Räder bewirkt.

Um den dichten Verschluß an den Zahnscheiteln genügend lange bestehen zu lassen,

brauchen die Kropfwände sich nicht auf einen vollen Halbkreis zu erstrecken; es

genügt, wenn sie ungefähr dem Winkel einer Zahntheilung entsprechen. Sie dürften

also bei der Einrichtung in Fig. 3 bei E und F schon aufhören; oder

auch man dürfte bei halbkreisförmigen Kröpfen die Pumpräder zweizähnig machen.

Solches ist bei dem in Fig. 4 dargestellten

neueren Fabry'schen Rade geschehen. Die epicykloidischen

Profile sind an kleinen, von Fabry auch bei den 3

zähnigen Rädern schon frühe angewandten Schaufeln bei a

b

a1

b1 u. s. w. angebracht;

bei c d berührt die Mittelwand des Rades B den Radboden von A

Zwischen dem Radboden und dem Kropf liegt der Zahnringcylinder, dessen Inhalt

wiederum mit genügender Annäherung demjenigen des bei jeder Umdrehung geförderten

Luftquantums gleich ist. Die Fabry'schen Wetterräder sind

mit 3–4 Met. Durchmesser und 2–3 Met. Breite ausgeführt, und bewegen

sich ziemlich langsam, mit 30–60 Umdrehungen in der Minute.Vergl. Zeitschrift des Vereines deutscher Ingenieure, Bd. I S. 140; ferner Ponson, Traité de l'expl. des mines de

houille; polytechn. Journal. 1853, Bd. CXXX S. 336.

Der Roots'sche Ventilator. — Der in Fig. 5 im Profil

dargestellte Ventilator des Amerikaners RootsEine Beschreibung siehe im Engineer August 1867,

S. 146; polytechn. Journal Bd. CLXXXVII S. 301. war auf

der vorjährigen Pariser Ausstellung zur Schau gestellt. Die Pumpräder hatten etwa

0,9 Meter Durchmesser und über 2 Meter Breite; sie wurden mit großer Schnelligkeit

betrieben und lieferten eine bedeutende Menge Luft von beträchtlicher Pressung. Das

Profil b d b1 ist

kreisförmig; das entgegenstehende a c a1 berührt das erstere beim Eingriff stetig. Man

sieht, daß das Ganze ein Pappenheim'sches Kapselräderwerk

mit zwei Zähnen ist. Roots führte die Mantelflächen der

Zähne anfangs aus Holz, später aus Eisen aus.

Fig. 6 zeigt

das Profil eines zweiten Roots'schen Ventilators. Hier

sind die Zahnformen geändert. Aehnlich wie bei dem erwähnten Murdock'schen Kapselräderwerk haben hier die Zähne am Scheitel

cylindrische, an die Kapsel anschließende Profile e e1, c c1, b b1 Diese erstrecken sich auf einen Viertelkreis, d.

i. auf eine halbe Theilung. Dasselbe gilt von den Radboden-Profiltheilen a a1, d d1, f f1, welche die

Scheitelprofile bei Durchgang durch die Centrale berühren; dabei gleitet a a1 auf b b1, f f1 auf e e1 u. s. w. Die

Flankenprofile b d, a c u.

s. f. sind hier verlängerte Epicykloiden oder Aufradlinien der aufeinander rollenden

Theilkreise. Das Profil a c wird von dem Eckpunkte b des Rades B gegen das Rad

A beschrieben, also in der Ausführung berührt, wenn

die Räder in den Pfeilrichtungen gehen. Roots führt nicht

diese genauen Profile aus, sondern solche, welche hinter dieselben in die Räder

hineinfallen, und mit Recht. Er gibt zwar dabei den zweiten Schlußpunkt auf,

vermeidet aber auch dadurch die Verdünnungen und Verdichtungen, welche bei der

zweifachen Berührung in den Räumen, die sich zwischen den Berührungspunkten bilden,

entstehen würden. Die genannten Profile sind auch hier nur der einfachen Darstellung

wegen gezeichnet; sie müssen beim Entwerfen auf alle Fälle gesucht werden, um die

Grenze, hinter welcher das auszuführende Profil bleiben muß, zu bestimmen. Von den

beiden Roots'schen Vorrichtungen ist die erstere die

vorzüglichere, weil sie einen gleichförmigen Flüssigkeitsstrom liefert, was die zweite aus den bei Figur 3

erwähnten Gründen nicht thut. Beide Roots'sche

Ventilatoren haben eine Fördermenge, deren Inhalt dem eines Zahnringcylinders für

jede Umdrehung sehr nahe gleich ist.

Der Payton'sche Wassermesser. — Fig. 7 ist das Schema

eines in der englischen Abtheilung der vorjährigen Pariser Welt-Ausstellung

zur Schau gestellten Wassermessers.Beschrieben im Engineer, Februar 1868, S. 92;

polytechn. Journal Bd. CLXXXVIII S.

22. Derselbe ist ein zweizähniges Kapselräderwerk, dessen Zähne nach

Kreisevolventen oder Fadenlinien profilirt sind. Die Berührungsnormale und

Eingrifflinie N N hat in unserer Figur 15 Grad Neigung

gegen die Centrale, und zwar ist dieser Winkel deßhalb klein zu wählen, damit die

Eingriffdauer genügend groß heraus gebracht werden kann. Die einander in c d berührenden Evolventenbogen gehen von a bis e und von f bis b; innerhalb der durch

a und f gehenden Kreise

sind die Zahnprofile mit einer beliebigen Curve, welche aber den Eingriff nicht

stört, an den Radboden angeschlossen. Auf den Rückseiten sind die Zähne nach einer

der Evolvente nahe parallelen Curve profilirt, welche der Haupt-Evolvente

recht nahe liegen muß, um den Eingriff nicht zu stören, d. h. um nicht von der

Spitze des Gegenzahnes getroffen zu werden. Dadurch erhalten die Zähne die etwas

ungewöhnliche schaufelförmige Gestalt.

Bei jeder Umdrehung wird von jedem Rade die hinter die Zahnrückenflächen fallende

Flüssigkeitsmenge wieder von D nach C zurückbefördert, es findet also auch hier,

ähnlich wie bei den Fällen in Fig. 3, 4 und 6, keine gleichförmige

Fortbewegung statt, was auch schon daraus hervorgeht, daß der Eingriffpunkt das

Radumfangsprofil nicht stetig durchläuft. Die auf jede Umdrehung entfallende

Fördermenge ist wieder sehr nahe dem Zahnringcylinder inhaltgleich.

Ob der wasserdichte Verschluß selbst bei recht genauer Ausführung ausreicht, um den

Apparat als Wassermesser tauglich zu machen, ist erst durch die Erfahrung zu

bestätigen. In England scheint die Einführung des ohne Zweifel sehr einfachen

Instrumentes mit Eifer versucht zu werden.

Der Evrard'sche Ventilator. — Die belgische

Abtheilung der vorjährigen Pariser Welt-Ausstellung enthielt einen in sehr

bescheidener Form ausgeführten, aber sehr beachtenswerthen Ventilator von Evrard, der ebenfalls hierher gehört, und dessen Schema

Fig. 8

zeigt. Er ist ein zweizähniges Kapselräderwerk, bei welchem die beiden Pumpräder zwar wie bisher gleich

schnell umlaufen, aber nicht congruent gestaltet sind. Das Rad A hat zwei ganz innerhalb seines Theilkreises r fallende Zahnlücken, das Rad B zwei außerhalb seines Theilkreises r

liegende Zähne. Die Zähne an A haben Aehnlichkeit in der

Form mit denen bei Roots, Fig. 6, sie liegen aber

innerhalb des Theilkreises, die Lücken an B dagegen ganz

außerhalb des Theilkreises. Die Curve a e a1 ist die von der Zahnspitze b gegen das Rad A beschriebene verlängerte

Epicykloide oder Aufradlinie der beiden Kreise vom Halbmesser r. Die Curve a1

b1 ist die gemeine

Epicykloide oder Aufradlinie (hier insbesondere eine Cardioide), welche der Punkt

a1, des Rades A gegen das Rad B

beschreibt. Der Punkt a1

verläßt hier das Rad B in demselben Augenblicke, wo bhia anlangt. Soll dieß stattfinden, so muß der

Winkel a A a1 so groß

seyn, wie der dem Zahnfuß an B entsprechende Winkel,

oder doppelt so groß als der in Fig. 8 mit α

bezeichnete.

Beide Lückenräume schaffen beim Drehen in den Pfeilrichtungen Luft oder überhaupt

Flüssigkeit von C nach D. Der Lückeninhalt von A wird aber bis auf

den Abschnitt von dem linsenförmigen Querschnitt a b

b1

a1 wieder nach C zurückgeschafft. Hiernach wird bei jeder

Umdrehung ein Volumen, welches etwas weniges kleiner als der

Zahnring-Cylinder des Rades

B

ist, von C nach D befördert. Der Eingriff besitzt eine günstige

Eigenschaft in dem Umstande, daß die Zahnscheitel von A

auf den Radbodenabschnitten von B

ohne Gleitungrollen. Der in Paris ausgestellte Ventilator

hatte, so viel sich an der etwas schwer zugänglichen Maschine ersehen ließ, statt

der epicykloidisch profilirten Zähne an B nur gerade

Schaufeln an der Stelle der Zahnachse l unserer Figur,

was für die praktische Ausführung genügt und dieselbe noch bedeutend erleichtert.

Wegen des Zurückförderns eines Theiles des fortbewegten Lückeninhaltes ist die

Förderung nicht gleichförmig, was aber namentlich bei Luftförderung keinen

wesentlichen Nachtheil hat. Somit ist im Ganzen das Evrard'sche Gebläse als ein Kapselräderwerk von sehr

zweckmäßiger Construction zu bezeichnen. Um die Förderung bei ihm

gleichförmig zu machen — wobei seine Brauchbarkeit als Wasserpumpe und als Wasserkraftmaschine

erheblich zunehmen würde — hätte man nur die Zähne an B nach einem Kreisbogen zu Profiliren, um der Lücke an A die entsprechende Umhüllungscurve zum Profil zu

geben.

Die besondere Form, welche Evrard den Kapselrädern in

seinem Ventilator gegeben hat, ist schon früher benutzt worden. Im Jahre 1825

erhielt der Amerikaner Eve ein englisches Patent auf ein

ähnlich construirtes,

als Wasserpumpe dienendes Kapselräderwerk.Siehe Thomas Ewbank, Hydraulic and other machines for raising water London 1842, p. 287. Bei demselben hat das hier

mit B bezeichnete Rad drei

Zähne, das mit A bezeichnete eine einzige Lücke, und bewegt sich vermöge der angebrachten

Triebräder-Uebersetzung dreimal so schnell als B.

Die Zähne an B sind schaufelförmig.In der neuesten Zeit werden in England von Laidlow

und Thomson rotirende Pumpen gebaut, welchen das

Kapselräderwerk ganz in der von Evrard benutzten

Form zu Grunde liegt. Siehe Engineer, Mai 1868,

S. 394.

Die Repsold'sche Pumpe. — Wir haben gesehen, daß

die Pappenheim'sche Erfindung in Bezug auf die Zähnezahl

und die Zahnform allerlei Wandlungen durchlaufen hat. Die Zähnezahl der Pumpräder

ist unter allerlei Abänderungen in den Zahnprofilen von 6 und mehr auf 4, 3 und 2

gesprungen. Es erübrigt nur noch, diese an sich wohl nützliche Verminderung bis an

die äußerste Grenze zu treiben. Solches ist in der in den vierziger Jahren von dem

bekannten Hamburger Hause Repsold ausgegangenen

rotirenden Pumpe geschehen. Diese vielgenannte Pumpe, welche bei ihrem Erscheinen

Aufsehen erregte, ist ein Kapselräderwerk, dessen Pumpräder je

einen Zahn haben. Fig. 9 zeigt dasselbe in

schematischer Darstellung. Die Zahnprofile sind hier außerhalb der Theilkreise nach

Aufradlinien oder Epicykloiden a e, b h, innerhalb nach

Hypocykloiden oder Inradlinien a g, b f gestaltet, erzeugt wie bei gewöhnlichen Satzrädern

durch Wälzen der gleich großen Radkreise W und W1 auf und in den

Theilkreisen. Am Zahnfuß ist ein Profil-Stückchen g

i angesetzt, welches die relative Bahn der Zahnspitze h des Rades B (das so

genannte theoretische Lückenprofil desselben) ist; das Hypocykloidenstück a g entspricht der Wälzung des Radkreises W1 auf dem Bogen a k. Die Zahnscheitel h d

und e g sind cylindrisch, ebenso die entsprechenden

Radbodenstücke an beiden Rädern, ganz wie es bei gewöhnlichen

Stirnrädern gemacht wird. Bei der hier gewählten Zahnform ist die Förderung

ein klein wenig ungleichförmig, da der Eingriffpunkt nicht ganz vollständig stetig

den Radumfang durchläuft. Die Ungleichförmigkeit ist indessen vernachlässigbar

klein; will man sie völlig beseitigen, so braucht man nur das Zahnkopfprofil bei a e, b h u. s. w. nach einer stetig in den äußeren

Cylinder übergehenden Curve, z. B. einem passend gelegten Kreisbogen, zu formen und

das umhüllende Zahnfußprofil entsprechend zu gestalten.

Die Pumpräder der Repsold'schen Maschine werden gewöhnlich

als „eigenthümlich geformte Excenter“ oder dergleichen

beschrieben; aus dem

Obigen geht aber klar hervor, und ein Blick auf die Zeichnung macht es

augenscheinlich, daß sie nichts anderes als einzähnige Stirnräder sind. Radboden und

Zahnscheitel gleiten auf einander, so daß an denselben eine anfängliche Abnutzung

unvermeidlich ist, ähnlich wie es bei dem zweiten Roots'schen Gebläse, Fig. 6, der Fall ist. Der

dichte Verschluß ist deßhalb an dieser Stelle schwer zu erhalten, niedrige Pressung

der zu fördernden Flüssigkeit also empfehlenswerth. Die Kropfbogen E G und F H müssen, um den

Verkehr zwischen Canal C und D hinter den Rädern her zu verhüten, größer als ein

Halbkreis seyn. Repsold hat innerhalb derselben

abdichtende Lederstreifen angebracht.Siehe Verhandlungen des Vereins zur Beförderung des Gewerbfleißes in Preußen,

Jahrgang 1844, S. 208; polytechn. Journal Bd. XCIII S. 256. Der

Inhalt der bei einer Umdrehung geförderten Flüssigkeitsmenge ist fast ganz genau

gleich dem eines Zahnringcylinders.

Die Repsold'sche Pumpe ist als Wasserpumpe für Baugruben,

überhaupt als Ausschöpfpumpe, ferner als Spritze angewandt worden; auch als

Kraftmaschine mit Wasserbetrieb (Kapselradturbine) ist sie in England zur Anwendung

gekommenSiehe Practical Mechanic's Journal,

1865–66, Bd. XVIII S. 28., und

dient mehrfach als Leuchtgaspumpe in Gasfabriken. Bei ihr sind also drei von den

oben aufgezählten mannichfachen Anwendungen des Kapselräderwerkes mit dauerndem

praktischen Erfolge verwirklicht.

Das Dart'sche oder Behrens'sche Kapselräderwerk.Siehe Propagation industrielle, 2me série, No. 15 (April 1867) S. 116.

— Die amerikanische Abtheilung der vorjährigen Pariser

Welt-Ausstellung enthielt in zwei Anwendungen das in Fig. 10 dargestellte, von

Behrens erfundene, von Dart und Comp. ausgestellte Kapselräderwerk.

Die beiden Pumpräder A und B

sind auch hier einzähnig, wie bei dem vorigen Beispiel. Sie sind an seitlich

liegenden runden Scheiben, welche hier weggeschnitten sind, befestigt. Dadurch ist

es ermöglicht, sie von innen aus zu drehen, so daß der Radboden wegfällt. An seine

Stelle sind die Cylinder G und H gesetzt und unbeweglich im Gehäuse befestigt. Sie haben cylindrische

Ausschnitte d c und b g,

welche von den Zahnscheiteln bei deren Vorbeigang berührt werden, und Zwar so, daß

ein dichter Verschluß entsteht, welcher denjenigen der Zahnflanken unnöthig macht.

In unserer Figur berühren sich auch diese noch, indem a

f als verlängerte Epicykloide oder Aufradlinie, beschrieben vom Punkte e, geformt ist. Bei der praktischen Ausführung bleibt

man mit der Spitze e etwas von der Curve weg (indem man

bei e eine Abrundung anbringt), um das Einklemmen von Flüssigkeit in dem

Dreieckraume d e f zu verhüten. Sobald der Punkt f bei d anlangt, so ist auch

e dort angekommen, und geht nun von d nach c hin. Dabei schließt

der Zahnscheitel von B immer noch an d c, die Zahnsohle h g an

dem Cylinder H. Kurz darauf kommt a nach b hin, und es beginnt nun der Verschluß

durch den Zahnscheitel von A an b

g. Zugleich beginnt dann auch das Zurückführen der abgeschnittenen

Flüssigkeitsmenge nach C hin. Inzwischen ist von

C her die Flüssigkeit zwischen den

Kropfrändern I K hindurch links um G herum nach oben zu gegangen, während gleichzeitig

durch das Rad B rechts um H

herum die geschöpfte Flüssigkeit zwischen den Kropfrändern E

F hindurch nach D geleitet wurde.

Wie man sieht, ist hier ein neuer Gedanke in das Kapselräderwerk eingeführt,

derjenige des Verschlusses des Mittelcanales durch Körper, die mit congruenten

Flächen aneinander entlang gleiten, während die vorhergehenden Abänderungen der Pappenheim'schen Pumpe nur die Zähnezahl und die Zahnform

abgewandelt hatten. Des dichten Verschlusses halber könnten die Zahnprofilirungen

a f und e h u. s. w.

wegbleiben; es ist aber doch gut dieselben anzuwenden, um die zurückgeführte

Flüssigkeitsmenge und damit die Ungleichförmigkeit der Förderung klein zu halten.

Die Größe der Förderung selbst entspricht auch hier wieder sehr nahe dem eines

Zahnringcylinders für jede Umdrehung.

Die Sicherheit des Verschlusses ist wegen dessen Erzielung durch congruente

Gleitflächen an allen Stellen eine größere als bei den vorher besprochenen

Kapselräderwerken, weßhalb die Behrens'sche Maschine sich

als Pumpe gut eignet. Der Fabrikant Dart (in dessen Hause

in New-York der Erfinder Behrens Theilhaber ist)

hat sie vielfach als solche, sowie auch als Wasserkraftmaschine (Kapselradturbine)

ausgeführt, ja sie auch als Dampfmaschine angewandt. Von einer solchen, welche eine

Behrens'sche Pumpe trieb, war ein Muster von der

angeblichen Stärke von 12 Pferden auf der Ausstellung in Thätigkeit. Es muß indessen

bezweifelt werden, daß ein dauernder Erfolg mit dieser Anwendung erreicht werden

könne, da es unverhältnißmäßig schwer ist, den dichten Verschluß gegen hohen

Dampfdruck auf die Dauer in dieser Maschine zu erhalten. Wenigstens wird die

Vollkommenheit der Cylindermaschinen von dieser Kapselradmaschine nicht von fern

erreicht werden können. Als Wassermesser möchte sich das Behrens'sche Kapselräderwerk recht gut eignen, namentlich wo

beträchtliche-Wassermengen gemessen werden sollen; auch für Bremse und

Katarakt bietet es vortheilhafte Seiten.

Andere Kapselräderwerke. — Die verschiedenen

Formen, in welche das Kapselräderwerk gebracht werden kann, sind mit den

vorstehenden nicht erschöpft, wennschon die wichtigsten bekannten herausgehoben

sind. Man kann, wie auf der Hand liegt und wie Eve

ausführte, auch ungleiche Stirnräder anwenden, kann drei statt zwei mit einander

verbindenJustice in Dundee vereinigt drei Räder mit je

einem Zahn, ähnlich wie bei Eve und Evrard, zu einem als rotirende Dampfmaschine

benutzten Kapselräderwerk. Siehe Practical Mechanic's

Journal, 1866–67, Bd. XIX S.

360., kann auch andere Zahnräderarten, z. B. Kegelräder u. s. w.

zu Grunde legen. Der Mechanicus Lüdecke in Dränsfeld bei

Göttingen hat u. a. ein Kapselräderwerk construirt, welches als Pumpräder zwei

gleiche conische Räder von sehr stumpfem Achsenwinkel hat; die Kapsel ist innen eine

Kugelzone, und wird durch zwei Scheidewände in der Achsenebene in Saug- und

Druckraum getheilt. Die Schwierigkeiten der Herstellung übersteigen bei weitem

diejenigen, welche bei Zugrundelegung von Stirnrädern auftreten. Doch verdient es

immerhin angeführt zu werden, daß auch diese Consequenz schon gezogen ist.

Ueberschaut man nun noch einmal die aufgezählten Anwendungen des besprochenen

Mechanismus, so muß man billig staunen über die Mannichfaltigkeit derselben. Der

Bergbau, das Bauwesen, die Hüttenwerke, die Wasserkraftanlagen, die Gasfabriken, die

Wasserwerke, der allgemeine Maschinenbau ziehen Nutzen aus der einen oder anderen

Form des in der Pappenheim'schen Kapsel eingeschlossenen

Getriebes, welches sich proteusartig fortwährend verwandelt hat und noch verwandelt.

„A Century of inventions !“

hätte im Styl der Zeit seiner Erfindung ein prophetischer Beurtheiler ausrufen

können, oder besser in der Sprache des Erfinders: „Hundert Maschinen auf

einmal!“ denn es steht uns an, eingedenk zu seyn, daß die

vielgestaltige nützliche Erfindung deutschen Ursprungs ist.

Tafeln