| Titel: | Ueber Hugon's Apparate zur Conservirung des Holzes durch Ankohlen mittelst einer Löthrohrflamme und zum Zertrennen harter Felsarten; Bericht von Payen. |

| Fundstelle: | Band 189, Jahrgang 1868, Nr. CXV., S. 456 |

| Download: | XML |

CXV.

Ueber Hugon's Apparate zur Conservirung des Holzes durch

Ankohlen mittelst einer Löthrohrflamme und zum Zertrennen harter Felsarten; Bericht von

Payen.

Aus dem Bulletin de la Société d'Encouragement, April

1868, S. 193.

Mit Abbildungen auf Tab.

VII.

Hugon's Apparate zum Conserviren des Holzes durch Ankohlen und zum

Zertrennen harter Felsarten.

Schon Guibert hatte zur Verhütung des Verderbens oder

Verfaulens des für Marinezwecke bestimmten Holzes eine sinnreiche Methode zum Austrocknen desselben durch eine gehörig regulirte

Behandlung mit dem bei der unvollständigen Verbrennung von Holzabfällen entstandenen

Rauche angewendet; mehrere officielle Commissionen

hatten den Erfolg dieses Verfahrens bestätigt, durch welches das Holz, bei

gleichzeitiger Austrocknung, von den mit dem Rauche sich verflüchtigenden,

antiseptisch wirkenden, theerartigen Producten imprägnirt wird, welche bekanntlich

die Eigenschaft haben, die stickstoffhaltigen Substanzen sowohl von pflanzlichem als

auch (wie beim Räuchern des Fleisches) von animalischem Ursprunge gegen Fäulniß mehr

oder minder vollständig zu schützen.

Später nahm ein ausgezeichneter Marine-Ingenieur, de

Lapparent, den alten Gedanken der Conservirung des Holzes, namentlich des

für Schiffsrümpfe

bestimmten, durch eine oberflächliche Verkohlung (Ankohlung) wieder aufMan s. die Beschreibung seines ursprünglichen Verfahrens und Apparates im

polytechn. Journal, 1866, Bd. CLXXXI S.

42. und es gelang ihm, diese Operation praktisch zu gestalten und zum

Gesundmachen der Schiffsräume anzuwenden.

Unter die verschiedenen Ursachen, welche die Gesundheit der Mannschaft und der

Passagiere auf langen Seereisen gefährden, gehört erfahrungsgemäß der nachtheilige

Einfluß der fäulnißfähigen organischen Substanzen, welche von dem Holze absorbirt

wurden oder an seiner Oberfläche haften blieben. Diese Substanzen werden zum Sitze

verschiedener Gährungsprocesse, zur Stätte der Entwickelung von Keimen

kryptogamischer, durch die Atmosphäre zugeführter Vegetationen und von Infusorien,

welche auf unseren Organismus nicht selten in verderblicher Weiseeinwirken.

Wenn bei der Rückkehr in den Hafen die großen Hohlräume der Schiffe von ihrem Inhalte

befreit und der Desinficirung unterworfen werden, so sind die hierzu erforderlichen

Arbeiten sehr anstrengend, sogar gefährlich und die gewöhnlich benutzten Antiseptica

sind mitunter nicht genügend. Eines der kräftigsten unter diesen, der

unterchlorigsaure Kalk (Chlorkalk) vermag wohl, das Vorschreiten der Fäulniß und die

Entwickelung der gedachten mikroskopischen Organismen momentan aufzuhalten; er

verwandelt sich aber bald größtentheils in Chlorcalcium, bekanntlich ein sehr

hygroskopisches Salz, welches dazu beiträgt, die mit Chlorkalk bestrichenen Wände,

sowie die mit diesem Mittel behandelten Holzgewebe in einem bleibend feuchten

Zustande zu erhalten; wird der Chlorkalk dann durch Abwaschen entfernt, so hört

seine Wirksamkeit auf und der ekelerregende Geruch des Schiffsraumes stellt sich

wieder ein.

Die fäulnißfähigen Flüssigkeiten, mit denen das Holz, sowie der die eisernen

Armaturen überziehende Rost imprägnirt sind, unterhalten in Folge ihrer

schließlichen Fäulniß widerwärtige und gesundheitsschädliche Emanationen. Die zur

Zerstörung dieser Miasmen gewöhnlich angewendeten antiseptischen Mittel hatten nur

einen vorübergehenden Erfolg; endlich gelang es de

Lapparent die inneren Wandungen und sogar die mit einer mehr oder minder

dicken ockerartigen Schicht überzogenen eisernen Armatur vollständig zu

desinficiren.

Sein Verfahren besteht darin, die Oberflächen mittelst der Flamme eines Gaslöthrohres

anzukohlen. Es zeigen sich dann hauptsächlich drei Wirkungen: 1) werden die sehr

feuchten Flächen in Folge der Verdampfung des in der Oberfläche vorhandenen hygroskopischen Wassers

rasch ausgetrocknet; 2) die fäulnißfähigen organischen Substanzen, sowie die

mikroskopischen Organismen werden ausgedörrt, selbst theilweise verbrannt, so daß

sie ihre Lebensfähigkeit und Neigung zur Fäulniß ganz verlieren; 3) das Holz selbst

unterliegt bei dieser hohen Temperatur (auf 0,2 bis 0,3 Millimet. Tiefe) einer

theilweisen Destillation, wobei sich die theerartigen Substanzen, namentlich

Essigsäure, Kreosot, verschiedene Kohlenwasserstoffe etc. entwickeln, welche die

kräftigsten fäulnißwidrigen Eigenschaften besitzen.

Die Ausführung des Verfahrens bietet keine Schwierigkeiten dar. Tragbare, mit

Leuchtgas von elf Atmosphären Pressung gefüllte und mit Regulatoren versehene

Cylinder liefern ungefähr das Neunundeinhalbfache ihres Rauminhaltes an Gas unter

dem geringen Drucke von 3 bis 4 Centimet. Wassersäule, welcher hinreicht um das Gas

zum Ausströmen zu bringen. Dasselbe wird sogleich angezündet und die in der Achse

des Löthrohres durch ein concentrisches Rohr zugeführte Luft eines Gebläses erzeugt

dann eine oxydirende Flamme, welche mittelst dem Arbeiter zugänglicher Luft-

und Gashähne nach Belieben regulirt wird. Da übrigens Luft und Gas, wie bei dem von

Desbassyns de Richemond erfundenen Apparate zum

Löthen von Blei, durch biegsame Kautschukröhren zugeführt werden, so kann der

Arbeiter die Löthrohrflamme ohne die geringste Schwierigkeit über die anzukohlenden

Flächen hinführen.

Zwei Arbeiter können per Stunde 10 Quadratmeter mit einem

Aufwande von 200 Liter Gas per Quadratmeter

Schiffsraumfläche mit einem einzigen Gebläse ankohlen; demnach beträgt der

Gasverbrauch zum Ankohlen von 100 Quadratmeter Fläche während einer zehnstündigen

Arbeitszeit 20 Kubikmeter. Wenn die aus Blech angefertigten cylindrischen, an beiden

Enden halbkugelförmigen Recipienten bei 2 Met. Länge einen Durchmesser von 0,60 Met.

haben, also einen Inhalt von ½ Kubikmeter, so enthalten sie (mit Gas von elf

Atmosphären Spannung gefüllt) 5½ Kubikmet. Gas von atmosphärischem Drucke,

und vier solcher Recipienten, von denen jeder 90 bis 100 Kilogrm. wiegt, folglich

leicht zu handhaben ist, genügen für einen ganzen Arbeitstag.

Die Wirkung des Anflammens auf die Eisenbeschläge des Schiffsraumes ist nicht minder

günstig; denn das mit organischen Substanzen imprägnirte Eisenoxyd wird durch die

Flamme so stark erhitzt, daß diese Substanzen sich verkohlen und somit der Rost

desinficirt wird. Zuweilen löst sich letzterer, wenn er eine dicke Schicht bildet,

in Folge seiner Ausdehnung durch die Erhitzung von den Metalltheilen los und fällt

in Schuppen ab.

Bei eisernen Schiffen muß man wegen der weit größeren Wärmeleitungsfähigkeit des

Metalles zur raschen Erzielung der erforderlichen Temperatur zum Anflammen kräftiger

wirkende Löthrohre verwenden, indem man auf 4 Quadratmeter Fläche 1 Kubikmet. Gas

verbraucht.

Das Verfahren zum Conserviren hölzerner Schiffsrümpfe ist auch zum Conserviren von

Holz im Allgemeinen anwendbar und hat seinen Ursprung in der traditionellen Praxis

des Weinbaues, indem schon bei Virgil von dem, in vielen

Ländern seit Jahrhunderten üblichen Ankohlen der unteren Enden der Weinpfähle die

Rede ist, eine Methode, welche auch zum Conserviren zahlreicher anderer, den

Einflüssen der Atmosphärilien ausgesetzten Geräthschaften etc. angewendet wird. In

Deutschland setzt man Fichtenstangen in Schlöten längere oder kürzere Zeit der

Einwirkung des Rauches aus; dieselben werden dadurch so hart, daß sie sich im

Schneidzeuge zu Schrauben verarbeiten lassen, welche der Fäulniß in sehr hohem Grade

widerstehen und zum Zusammenhalten der Holzwangen von Wasserrädern benutzt

werden.

Eine großartige Probe dieser Art ward vor beinahe hundert Jahren angestellt, als das

Ankohlungssystem in den englischen Arsenälen eingeführt werden sollte. Es wurde

nämlich das Linienschiff „Royal William“ theilweise nach dieser

Methode präparirt und es stellte sich heraus, daß dieses Schiff der englischen

Marine als das dauerhafteste sich bewährte. Indessen ist dieses Verfahren bei der

Marine doch nicht allgemein eingeführt worden, weil die Mittel zur Ausführung

desselben kostspielig und mit zu großer Feuersgefahr verbunden waren.

Jetzt verfährt man in folgender Art. Mit Hülfe besonderer, in sämmtlichen

französischen Kriegshäfen vorhandener Pumpen wird gewöhnliches Leuchtgas, wie die

Gasanstalten dasselbe liefern, unter einem Drucke von 11 Atmosphären in cylindrische

Blechbehälter von ¾ Kubikmeter Inhalt gepreßt. Diese Cylinder werden auf

einem Wagen an Ort und Stelle transportirt und mit einem Regulator in Verbindung

gebracht, welcher das austretende Gas unter einem Drucke von 3 bis 4 Centimet.

Wassersäule erhält. Mit Hülfe dieser Anordnungen kann man die Oberfläche selbst

eines auf dem Wasser schwimmenden Fahrzeuges ankohlen; in derartigen Fällen wird der

mit comprimirtem Gase gefüllte Cylinder auf einer Barke angebracht. Dieses Verfahren

ist für Panzerschiffe durchaus nothwendig, weil der Panzer erst angelegt wird,

nachdem das Schiff vom Stapel gelaufen ist und die Vorderseiten der

Plankenverkleidung erst beim Anlegen der Panzerplatten abgerichtet und abgehobelt

werden. War Holz

von gewöhnlichem Trockenheitszustande angewendet worden, so erfordert das Ankohlen

desselben nicht über 200 Liter Gas per Quadratmeter

Fläche.

Diese jetzt in sämmtlichen französischen Arsenalen eingeführte Methode läßt sich auch

mit Vortheil zum Trocknen und Härten von Holzwerk anwenden, welches der feuchten

Luft ausgesetzt bleiben muß.

Zur Anwendung des in Rede stehenden Verfahrens im Großen für Eisenbahnzwecke etc. hat

Hugon (187, rue de

Vaugirard in Paris) einen sehr sinnreichen Apparat construirt, welcher eine

wirkliche Löthrohrflamme liefert, die weit voluminöser und wohlfeiler ist als die

Leuchtgasflamme und als die von de Lapparent anfänglich

benutzte, durch Schweröl oder ein anderes Mineralöl erzeugte Flamme.

Der Brennmaterialaufwand scheint 1,5 Kilogrm. für eine Eisenbahnquerschwelle nicht zu

übersteigen; drei Arbeiter reichen zum Ankohlen von sechs Querschwellen per Stunde hin, was einer Ausgabe von höchstens 20

Centimen für Kohlen und Arbeit per Querschwelle

entsprechen würde.

Die Verwaltung der französischen Telegraphenlinien kohlt mit Anwendung eines solchen

Apparates täglich 100 Telegraphenstangen auf eine Länge von 2 bis 3 Meter an.

Die Paris-Orleans-Eisenbahn-Gesellschaft läßt auf ihrem Holzhofe

in Vierzon mit vier Apparaten täglich 288 Querschwellen mit einem Kostenaufwands von

15 Centimen per Stück ankohlen.Ohne Zweifel würden auch die mit Kupfervitriol imprägnirten Querschwellen

durch Ankohlen an Dauer gewinnen, namentlich insofern durch diese Operation

die aus dem theilweisen oder gänzlichen Wegwaschen des Vitriols durch das

Regenwasser erfolgenden Veränderungen verhütet werden.

Die französischen Eisenbahngesellschaften, sowie die Verwaltung der Telegraphenlinien

haben mehrere Apparate von größeren Dimensionen angeschafft, mittelst deren sie an

Handarbeit jedenfalls bedeutende Ersparnisse machen werden.

Hugon hat noch einen anderen Apparat construirt, welcher

auf demselben Principe beruht, aber zu einem verschiedenen Zwecke, nämlich zur

Gewinnung von sehr harten, festen und zähen (pelzigen) Gesteinen bestimmt ist, welche durch Bohr- und Schießarbeit nicht

gewonnen werden können. Bekanntlich kommen beim Bergbau, wie beim Baue von Tunnels

und Einschnitten für Eisenbahnzwecke nicht selten Felsarten von solcher Härte vor,

daß sich Löcher nur mit Hülfe einer sehr langwierigen und mühsamen Arbeit in

denselben abbohren lassen; dabei sind diese Gesteine sehr häufig so pelzig, daß sich

durch Pulver nur kleine Blöcke lostrennen lassen.

Ebenso sind viele Gruben in Folge des Umstandes auflässig geworden, daß bei der

Anwendung der Bohr- und Schießarbeit die Förderkosten zu bedeutend wurden,

und manche Eisenbahneinschnitte haben zu ihrer Vollendung einer langen Zeit und

eines großen Geldaufwandes bedurft.

In früheren Zeiten, als der Gebrauch des Pulvers noch nicht bekannt war, bediente man

sich zum Sprengen von Gesteinen, welche für die Bearbeitung mit den damals

gebräuchlichen Gezähen zu hart und fest waren, des sogen. Feuersetzens. An den in Angriff zu nehmenden Stellen wurden Stöße von

trockenem Holz errichtet und angezündet; dieselben brannten längere oder kürzere

Zeit fort, bis das Gestein Sprünge erhielt, sobald es von selbst oder in Folge des

Aufgießens von Wasser erkaltete.

Das Feuersetzen ist jetzt fast ganz aufgegeben, aber es ist einleuchtend, daß

mittelst einer Flamme, welcher sich eine beliebige Richtung geben läßt und die gegen

ein im Großen nicht gewinn- oder bearbeitbares Gestein kräftig projicirt

wird, sehr günstige Erfolge erzielt werden können. Nach den vom Erfinder gemachten

Mittheilungen verfährt man zur Erreichung des in Rede stehenden Zweckes in

nachstehender Weise.

Die Dimensionen des aus Gußeisen bestehenden Ofens werden den Umständen angepaßt. Zum

Anzünden des Brennmaterials ist nur eine kurze Zeit erforderlich, indem man zunächst

trockene Holzspäne entflammt und dann Steinkohle oder Kohks auf dieselben bringt;

hernach läßt man mittelst des Gebläses und eines zwischen der Windleitung und dem

Ofen angebrachten Registers vorsichtig Luft zutreten und fährt nun fort, dem

Vorschreiten der Verbrennung des Holzes entsprechend, allmählich mehr Brennmaterial

aufzugeben. Ist letzteres durch seine ganze Masse hindurch vollständig in Brand

gerathen, was nach Verlauf von fünfzehn bis zwanzig Minuten der Fall ist, so

transportirt man den Ofen in die Nähe der in Angriff zu nehmenden Stelle und läßt

rasch comprimirte Luft zutreten, in welche Wassertröpfchen eingespritzt worden sind,

die sich wie auch in dem zum Trocknen und Ankohlen des Holzes dienenden Apparate

zersetzen. Die Flamme dringt dann wie aus einer mächtigen Löthrohrspitze hervor und

bestreicht den Ortsstoß des Stollens oder der Strecke; nach Verlauf weniger

Augenblicke beginnen Gesteinsbruchstücke abzuspringen und über und unter den Ofen zu

fallen. Der den Ofen bedienende Arbeiter muß sich bei der Arbeit auf sehr hartem

Gesteine sein Gesicht mit einer aus festem Drahtgewebe bestehenden, einer Fechtmaske

ähnlichen

Vorrichtung gegen die umherfliegenden Gesteinssplitter schützen. Die herabgefallenen

Stücke zieht er mittelst eines passenden Gezähes hervor, und schiebt, sobald er

bemerkt daß starke Risse und Spalten entstanden sind, oder daß sich Wände und Lästen

losgezogen haben, den Ofen zurück. Hierauf schreckt er das Gestein, wenn dieß

ausführbar ist, mit Wasser ab, wozu er sich eines mittelst Röhren zugeführten

gepreßten Wasserstrahles oder einer Handspritze bedient. Die getrennten

Gesteinsblöcke werden vollständig abgestoßen und bei Seite geschafft; dann wird der

Ofen wieder an den zu bearbeitenden Stoß herangeschoben und die Arbeit von Neuem

begonnen.

Zum Heizen dieses Ofens kann jede Art von Brennmaterial benutzt werden, welches eine

voluminöse Flamme gibt. Den mit dieser Arbeit betrauten Leuten muß mittelst

besonderer Röhren die zum Athmen nöthige Luftmenge zugeführt werden, wenn sie in

Strecken arbeiten, in denen der Wetterwechsel zu schwach ist, als daß die

ausgeathmete verdorbene Luft rasch genug abzöge und gleichzeitig durch eine

hinlängliche Quantität reiner Wetter von außen ersetzt würde.

Auch bei Eisenbahneinschnitten und Tunnels, welche schwierig durch das Pulver

anzugreifende Gesteine durchschneiden, kann dieses System angewendet werden.

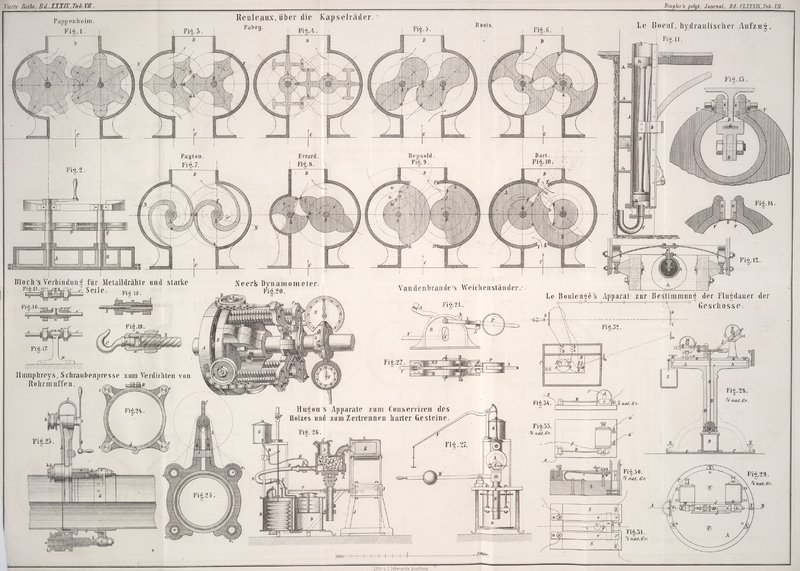

Erklärung der Abbildungen.

Fig. 26 ist

der Längendurchschnitt des zum Ankohlen des Holzes bestimmten Ofens;

Fig. 27 die

Seitenansicht desselben, nach Wegnahme der die anzukohlenden Holzstücke tragenden

Bank.

A Ofen zur Aufnahme des Brennmaterials; er ist mit zwei

Thüren A′, A″

versehen, deren erstere zum Aufgeben des Brennstoffes dient.

B bewegliche Säule, welche den Ofen trägt und dazu dient,

ihm mittelst des auf dem Tische C stehenden

beweglichen Wagens eine der auszuführenden Operation entsprechende horizontale oder

verticale Bewegung mitzutheilen.

B′ mit Gegengewicht versehener, zur Handhabung des

Ofens dienender Hebel. C Bühne oder Tisch,

welcher den Ofen trägt.

D doppelter, mit dem Ofen durch einen Kautschukschlauch

verbundener Blasebalg. E Rohr, welches den Gebläsewind

dem Ofen zuführt; der Zutritt des Windes wird durch ein Drehregister beliebig

regulirt. E′ mit Wasser gefüllter Mantel zum

Abkühlen der dem Ofen zunächst befindlichen Theile des Kautschukschlauches.

F Hebel oder Zugstange zum Bewegen des Gebläses.

G Behälter für das zu injicirende Wasser.

H Verbindungsrohr zwischen dem Behälter G und dem Windzuleitungsrohre E.

I Hähne zur Regelung der bei jedem Aufgange des Gebläses

in den Ofen zu injicirenden Wassermenge.

J Hölzerne Bank, welche das anzukohlende Holz trägt;

letzteres liegt auf Walzen, so daß man es hin- und herbewegen kann.

K anzukohlendes Holzstück.

L Ansatzstück, welches man beim Ankohlen Von

Telegraphenstangen oder anderen runden und halbrunden Hölzern anwendet.

Gebrauchsweise des

Ankohlungsapparates.

Zunächst füllt man den Mantel E′, welcher mit dem

aus Kautschuk bestehenden Windleitungsrohre verbunden ist, mit Wasser, welches von

Zeit zu Zeit durch frisches ersetzt werden muß, um das Verbrennen des Kautschuks

durch die hohe Temperatur des Ofens zu verhüten. Dann bringt man Späne von trockenem

Holze in den Ofen und zündet dieselben an, wobei man die beiden Thüren A′, A″ offen

stehen läßt. Sobald das Holz brennt, schließt man die vordere Thür A″, verstreicht die Fugen mit Lehm und läßt das

Gebläse an; dann gibt man durch die obere Oeffnung A′ nach und nach Brennmaterial auf, bis der Ofen ganz gefüllt ist, wie

Fig. 26

zeigt. Nachdem Alles in Brand gerathen, verschließt man auch die Thür A′, worauf die Flamme durch die an der

Vorderseite des Ofens befestigte gebogene Röhre heraustritt.

Nach Verlauf von zehn Minuten oder einer Viertelstunde ist der Ofen in regelmäßigem

Gange, und nun kann man die Injection des im Reservoir G

enthaltenen Wassers mittelst der Hähne I reguliren.

Diese von dem Gebläsewinde mit fortgerissene Flüssigkeit zersetzt sich bei ihrer

Berührung mit dem glühenden Brennmaterial und liefert ein Gasgemisch, welches bei

seiner Verbrennung durch den Sauerstoff der zugeführten Luft das Verkohlungsvermögen

des Apparates erhöht.

Nachdem der Gang des Apparates regulirt worden, führt man das anzukohlende Holzstück

vor der Flamme vorbei, indem man es auf der Bank J

hingleiten läßt und der Flamme die erforderliche Richtung gibt, wozu man den Hebel

B′ benutzt, mittelst dessen sich der Ofen

heben, senken oder auf der ihm als Achse dienenden Säule B drehen läßt.

Man unterhält die Flamme mittelst Aufgebens kleiner Mengen Brennmaterial durch die

Oeffnung A′ und zeitweisen Aufrührens des letzteren mit Hülfe

einer kleinen Brechstange, so daß sie ein möglichst constantes Volum zeigt.

Zum Ankohlen von Telegraphenstangen oder anderen runden oder halbrunden Hölzern fügt

man das schon erwähnte Ansatzstück L, eine Art von

Reflector hinzu, welcher die Flamme concentrirt, so daß dieselbe das anzukohlende

Stück rings umgibt und auf diese Weise vollständig ausgenutzt wird.

Auf den zum Sprengen oder Zertrennen harter Gesteine bestimmten Apparat werden wir

später näher zurückkommen.

Tafeln