| Titel: | Uebersicht von Apparaten, welche automatisch den Abfluß des Condensationswassers aus Dampfleitungen regeln. |

| Fundstelle: | Band 192, Jahrgang 1869, Nr. III., S. 7 |

| Download: | XML |

III.

Uebersicht von Apparaten, welche automatisch den

Abfluß des Condensationswassers aus Dampfleitungen regeln.

Nach der Abhandlung von William Grosseteste im Bulletin de la Société

industrielle de Mulhouse, t. XXXVIII p. 943, December

1868.

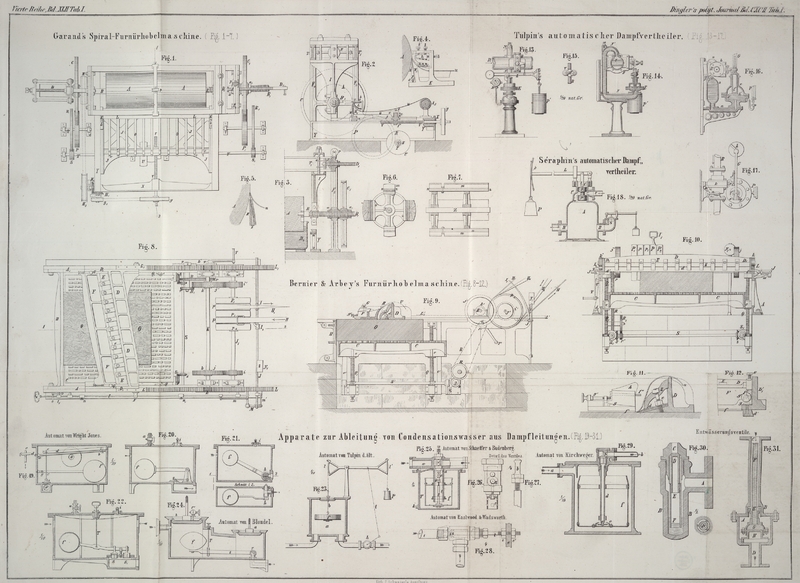

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Automatische Apparate zur Regelung des

Condensationswasser-Abflusses aus Dampfleitungen.

Die Aufgabe, bei Dampfleitungen den Abfluß des entstehenden Condensationswassers

durch Apparate automatisch zu bewirken, wurde schon vielfach zu lösen gesucht. Die

Vollkommenheit solcher Vorrichtungen hängt ab von der möglichst selbstthätigen

Wirksamkeit derselben, welche einer Ueberwachung nicht nur während einer kurzen

Zeit, sondern für längere Zeit entbehren kann. Die bekannten Apparate sind aber nur

bis zu einem gewissen Grade automatisch wirkende. Manche

lassen sich in Verkennung dieses Umstandes zu leicht von der vermeintlichen

Sicherheit des Automaten einschläfern, während Andere nicht ganz ohne Grund als die

beste Entwässerungsvorrichtung eine solche erkennen, welche einfach aus einem von

dem Wärter zu stellenden Wasser-Abflußhahn besteht.

Benutzt man aber gute Automaten an richtiger Stelle und

mit richtigem Verständniß, dann wird deren Nutzen bald

klar; im Gegentheil kann ihre falsche Verwendung ohne jede andere

Sicherheitsvorrichtung selbst gefahrbringend werden.

Dem Principe nach kann man zweierlei Arten von Automaten unterscheiden: entweder

regelt die Ausdehnung in Folge erhöhter Temperatur oder

die Stellung eines Schwimmers den Abfluß des Wassers.

Der Automat von Wright Jones (Fig. 19) combinirt beide

Principe in sehr sinnreicher Weise und Grosseteste

erklärt denselben für den vollendetsten ihm bekannten.

Wenn ein Apparat zu dem in Rede stehenden Zweck an geeigneter Stelle der Dampfleitung

eingeschaltet ist, so muß er vor der eigentlichen Wirksamkeit den Austritt der Luft

gestatten, welche in ihm und in der Leitung enthalten ist; alsdann tritt das

Condensationswasser in den Automat, welches so lange frei entweichen kann, bis der

Dampf eintritt, Von da ab darf das Wasser nur in dem Maaße abgelassen werden, als es

zutritt und ohne hierbei irgend einen Dampfverlust zu gestatten.

Die Eintrittsöffnung ist bei dem in Fig. 19 dargestellten

Apparate mit O, die Austrittsöffnung mit O′ bezeichnet. Die erwähnten drei Perioden der Thätigkeit derartiger

Apparate erfolgen bei demselben nachstehend :

1) Austritt der Luft; die Messingstange a, b, welche bei a befestigt

ist, wird so zugerichtet, daß im kalten Zustande das Ventil s offen steht; dasselbe befindet sich unter dem Druck der austretenden

Luft.

2) Das Condensationswasser tritt ein und entweicht; zufolge der Temperaturerhöhung

durch das heiße Wasser dehnt sich die Stange a, b aus, die Stange d neigt sich nach abwärts; in Folge dessen wird sich,

wie aus dem Zusammenhang in Fig. 19 ersichtlich, das

Ventil s allmählich schließen.

3) Füllt Dampf den Apparat aus, so beträgt die Ausdehnung der Stange a, b soviel, daß der

Verschluß vollkommen eintreten kann; der Schwimmer f

steigt mit dem steigenden Wasserspiegel. Der Schwimmerhebel hebt die Ventilstange

c, um den nöthigen Abfluß des Wassers (jedoch ohne

Dampf) zu gestatten.

Eine Ursache, daß Automaten — abgesehen von einer Verletzung des Schwimmers

und dem Eintritte fremder Bestandtheile in den Entwässerungstopf — nach einer

gewissen Zeit ihren Dienst versagten, lag darin, daß sie ursprünglich für eine niedrigere Dampfspannung construirt wurden.

Um solchen Umständen zu begegnen, construirt man Apparate wie sie in Fig. 20 und 22 in 1/10

natürlicher Größe dargestellt sind, bei welchen entweder ein Schieber s (Fig. 20) oder zwei

entgegengesetzt aufliegende Ventile s und s1 (Fig. 22) in Verwendung

kommen. In beiden Fällen hat der Schwimmer nur einen geringen Widerstand zum Oeffnen

der Austrittsöffnungen zu überwinden.

Fig. 22 zeigt

eine sehr praktische Anordnung; mit der Stange T können

die Ventile von Außen gestellt werden, a ist ein

Entluftungshahn, durch welchen die Luft im Beginne der Thätigkeit des Apparates

abgelassen wird; i ist das Schnarrventil, durch welches

nach Beendigung des Betriebes und Erkalten der Leitung Luft eintritt. Da die Stange

T fest an dem Schwimmerhebel befestigt ist, so kann

leicht eine Stockung in Folge einer zu großen Reibung in der Stopfbüchse eintreten;

ebenso wenn sich fremde Theile an die Ventilsitze ablagern.

Andere Automaten sind mit einem vom Schwimmer abhängigen Hahn versehen. Hierher

gehört jener von Blondel in Rouen, welcher in Fig. 24 in

1/10 wirklicher Größe gezeichnet ist. Der Schwimmer f

beeinflußt durch den Hebel t die Stellung des Hahnes r, dessen Bohrung mit dem Ablaßrohr in Verbindung zu

setzen ist; r′ ist der Luftablaßhahn. Die Stange

T ist mit dem Schwimmerhebel t nicht in fester Verbindung, weßhalb der so eben gerügte Uebelstand nicht leicht

eintreten kann. a und b

deuten Verschlüsse an, durch welche man leicht in's Innere gelangt. Diese Apparate

erfreuen sich in Frankreich einer vielseitigen Verbreitung.

Die in Fig. 21

skizzirte Anordnung besitzt ebenfalls einen Hahn h,

welcher von Außen noch gestellt werden kann. Sie ist recht einfach und arbeitet

befriedigend.

Tulpin's Automat (Fig. 23 in 1/20

wirklicher Größe) ist ebenfalls vielfach in Anwendung. Das eintretende Wasser hebt

den Schwimmer f und mit Hülfe des Balancier und der

Zugstange t wird der Abflußhahn h gestellt. Jeder Seitendruck der durch die Stopfbüchse gehenden Stange

b wird durch das Aufhängen der Kette an dem

Kreissector l beseitigt. Etwas vor Beginn der

Wirksamkeit wird der Schwimmer durch ein den geneigten Balancier unterstützendes

Stängelchen in etwas gehobener Lage erhalten, um den Austritt der Luft und des

zuerst eintretenden Condensationswassers frei zu gestatten.Dieser Automat ist im polytechn. Journal Bd. CXCI S. 446 (zweites Märzheft

1869) beschrieben.

Vor etwa drei Jahren wurde in dem Etablissement von DollfußMieg und Comp. in Mülhausen ein Automat

von Schäffer und Budenberg in

Buckau-Magdeburg eingeführt, welcher sich vortheilhaft bewährte und in Fig. 25 bis

27

dargestellt ist.

Die Wirkung besteht darin, daß das durch die Oeffnung a

in den Condensationstopf T eintretende Wasser den hohlen

kupfernen Schwimmer f hebt; dieser ist an der Stange

befestigt, welche mit dem Ende b in das Einführungsrohr

c ragt, das zum Abflußrohre o führt (Fig. 26). Das am Deckel feste Rohr t ragt in

den Schwimmer. Erreicht das wasser eine gewisse Höhe im Gefäße T, so hebt es den Schwimmer f, so daß das Abflußrohr o verschlossen ist.

Das unterdessen angesammelte Wasser fließt endlich in den Schwimmer f über, bis das Gewicht des gefüllten Schwimmers größer

ist als der Auftrieb und derselbe sinkt. Die Austrittsöffnung wird frei und das

Wasser tritt in Folge des Dampfdruckes aus, passirt bei s ein Ventil, welches den Zurücktritt des Wassers (und der Luft)

verhindert, und gelangt so in's Freie. Dieser Wasserausfluß dauert so lange, bis der

großentheils entleerte Schwimmer wieder aufsteigt und die Mündung des Rohres o verschließt. Da der Schwimmer mit einer Viertelfüllung

noch schwimmt, so ist es selbstverständlich, daß er nie leer wird und daß das

zurückbleibende Wasser das Austreten des Dampfes verhindert Im Beginne entweicht die

Luft durch die feine Oeffnung bei d. Durch zeitweiliges

Oeffnen des

Verschlusses bei k und Austreten des Wassers werden die

auf dem Boden des Gefäßes T sich etwa ablagernden

fremden Theile weggewaschen, welche der freien Bewegung des Schwimmers hinderlich

werden könnten.

Der Automat ist 350 Millimeter hoch und hat einen Durchmesser von 280

Millimeter.Der in Fig.

29 dargestellte, ältere, in Fabriken häufig

zu findende Apparat ist nach demselben Principe construirt und

rührt eigentlich von Kirchweger her (Schaffer und Budenberg

besitzen das Patent). Die untere Oeffnung des Abflußrohres d ist hier bedeutend kleiner gehalten als in

Fig.

25, damit der Üeberdruck des Dampfes bei der Erhöhung seiner

Spannung nicht zu groß werde und der Apparat innerhalb weiterer Grenzen des

Dampfdruckes wirksam bletbe. e ist ein flaches

Bronzeveniil (in manchen Fällen auch Kautschukventil), welches sich gegen

den Ventilsitz c anpreßt, wenn der Schwimmer

gehoben wird. Das Abflußrohr b mündet an einen

gelegenen Ort, damit man sich leicht von der Wirksamkeit des Automaten

überzeugen kann, indem das Wasser stoßweise ausfließt. Wo der Referent

diesen Apparat angewendet fand, wurde derselbe sehr empfohlen.Zur Ergänzung des Berichtes folgen noch in Fig. 30 und 31

zwei hierher gehörige Vorrichtungen nach Scholl.

Fig.

30 stellt ein sehr zweckmäßiges, jetzt viel gebrauchtes

Entwässerungsventil in halber natürlicher Größe dar. Dasselbe wird bei A an eine tiefgelegene Stelle der Leitung

angeschraubt und setzt diese in fortwährende Verbindung mit der Höhlung des

Gefäßes B. Dieses ist bei C durch das bronzene Ventil D

verschließbar, welches mit einem aus Schmiedeeisen gefertigten Fortsatzrohr

E in eine kleine Quecksilberfüllung im

Grunde des Gefäßes B eintaucht. Die in E, D eingeschlossene

Luft drängt dabei den Quecksilberspiegel bei F

nach unten, und es wird nun das Mundstück so gerichtet, daß im kalten

Zustande der Röhren das Ventil etwas unter seinem Sitze schwebt. Wird nun

Dampf in die kalte Leitung eingelassen, so condensirt sich sofort Wasser in

derselben, fließt durch A zu dem Ventil und

entweicht bei C; dasselbe thut die in der

Leitung vorhandene Luft, ehe das Wasser zufließt. Ist dieses aber

abgeflossen, und es kommt Dampf in das Gefäß, so erhitzt derselbe sofort das

Rohr E und die darin enthaltene Luft; letztere

dehnt sich aus, hebt das Ventil und schließt somit bei guter Justirung den

Ausgang bei C. Neuer Wasserzutritt mindert die

Temperatur der Luft in E und öffnet wieder das

Ventil D. Oft bringt man diese Vorrichtung so

hoch gelegen an, daß sie nur die Luft ausleitet, während das Wasser durch

einen anderen Apparat entfernt wird.Ein zweites empfehlenswerthes Entwässerungsventil ist das Andreae'sche, Fig. 31 (Patent

der Fabrik der Dampfschifffahrts-Compagnie in Magdeburg). In diesem

Apparat bewirkt die Ausdehnung einer Wassersäule den Ventilschluß. Die zu

entwässernde Leitung ist bei C in Verbindung mit

dem Apparat gebracht, so daß das niederfließende Condensationswasser das

sehr dünnwandige Rohr F, welches mit Wasser

gefüllt und bei G mit einer Kautschukmembran

geschlossen ist, umspült und zwischen dem Ventil E und dessen Sitze B in das Gefäß A fließen kann. Von dort geht es durch die

Höhlung der Kapsel H nach D und fließt ungehindert ab.Ist aber alles Condensationswasser entfernt, so kommt der heiße Dampf mit dem

Röhre F in Berührung und dehnt das darin

enthaltene Wasser aus, wodurch dieses die Rohre F mit dem Ventil E in die Höhe treibt

und den Ausgang bei B verschließt. Dieser

Apparat führt wie der vorige auch die etwa in der Leitung vorhandene Luft

ab.Ein Wasserfang für Dampfheizungen von Alcan in

London ist in diesem Journal Bd. CLXXII S. 172 beschrieben.

Der in Fig. 28

in ¼ wirklicher Größe dargestellte Apparat von Eastwood und Wadsworth beruht gänzlich auf der Wirkung der Ausdehnung, wenn in Folge

des Dampfzutrittes die Temperatur eine höhere wird. Wenn auch diese Vorrichtung eine nur

sehr beschränkte Anwendung in den hier gemeinten Fällen finden kann, so ist sie doch

interessant und der Kenntnißnahme werth.

Das Ventil s ist an der Stange I mittelst Mutter und Gegenmutter e, e′ fest mit der Wand a in Verbindung. Der Ventilsitz b dagegen ist

an dem Ende des Rohres t angebracht, durch welches das

Condensationswasser (eventuell der Dampf) zugeleitet wird. Die Stellung von s ist so getroffen, daß das Condensationswasser

entweichen kann; sobald aber der heißere Dampf zutritt, schließt sich das Ventil und

zwar lediglich in Folge der Ausdehnung des Rohres t,

welche ein Andrücken des Sitzes an das Ventil s

bewirkt.

Die Ausdehnung des Kupfers beträgt pro Meter Länge 1,8

Millimeter bei der Temperaturänderung von 0° auf 100° C. Hat der Dampf

(bei 1½ Atm.) 112°, das Condensationswasser im Maximum 100°, so

beträgt die Ausdehnung der l Meter langen Röhre t nahezu 2/10 Millimeter. Gestatten es die Verhältnisse

ein 2 Meter langes Rohr t anzubringen, so beträgt unter

den sonst gleichen Verhältnissen der Längenunterschied circa 4/10 Millim., um welch' kleinen Betrag die Oeffnung des Ventiles

variiren kann. Dieser Spielraum ist aber zur Ableitung des Condensationswassers

praktisch ungenügend.

Selbst bei 5 Atm. (153° C.) würde diese Ausdehnung der Röhre t von l Meter Länge nur 0,95

resp. 1,9 Millimeter für 2 Meter Länge betragen. Dieß genügt für die Beurtheilung

der praktischen Verwendbarkeit; übrigens ist der Automat höchst einfach, sehr

compendiös und billig.

Es finden sich noch zahlreiche andere Anordnungen dieser Apparate; sie lassen sich

aber alle in die drei Classen eintheilen, aus welchen die wichtigsten und

zweckmäßigsten vorgeführt wurden.

Die Vergleichung derselben ergibt:

1) daß die Automaten mit Ventilen oder Schiebeventilen unter jedem Dampfdruck

verwendbar sind, wenn man demselben bei den Dimensionen

der wirkenden Theile Rechnung trägt;

2) daß die Automaten mit Hahnverschluß in allen Fällen anwendbar sind, indem die

Herstellung unabhängig vom Dampfdruck erfolgen kann.

Alle vorgeführten Automaten sind gut, manche ausgezeichnet unter der Bedingung, daß

man deren automatische Wirkung nicht zu wörtlich nimmt. Kein Apparat macht die

Beaufsichtigung unnöthig und ebenso die Anwendung eines Reservehahnes, um den Abfluß

des Wassers resp. des Dampfes nach Belieben regeln oder vollkommen unterbrechen zu

können. Ist es

nämlich, was nicht selten vorkommt, zur Erzielung einer höheren Temperatur der

Dampfheizung nöthig, den Dampfdurchzug frei zu machen, da die durch die einfache

Condensation des Dampfes bewirkte Dampfcirculation ungenügend ist, so wird der

Entwässerungsapparat hinderlich; und ist kein Reservehahn vorhanden, so kann sich

der Arbeiter, der die Aufsicht schließlich doch zu vereiteln weiß, dadurch helfen,

daß er die an dem Schwimmerhebel sitzende Stange durch Anziehen der Stopfbüchse

festklemmt, also den Schwimmer einfach außer Thätigkeit setzt. Dieß ist oft nur für

einige Augenblicke nöthig, aber der nachtheilige Zustand, in welchen der Apparat

versetzt wurde, verursacht weiterhin eine Verminderung der sonst erzielbaren

Oekonomie.

Man kann deßhalb, — schließt Grosseteste seinen

Bericht — sagen (wie dieß Eingangs geschehen), daß die Anwendung der

Entwässerungsapparate sehr nützlich ist, wenn sie eben mit Verständniß erfolgt.

Erwähnenswerth ist noch der von Scharff im

österreichischen Ausstellungsbericht von 1868 angeführte „selbstthätige

Entleerer des Condensationswassers“ von Bryan

Donkin und Comp., wie er während der Pariser

Welt-Ausstellung in der englischen Section bei jeder Abzweigung des

Hauptdampfrohres zu einer Dampfmaschine angebracht war. Er besteht aus einem

gußeisernen Kasten, in welchen das Condensationswasser mittelst eines kleinen

Röhrchens von der tiefsten Stelle des Dampfrohres geleitet wird. In diesem durch

eine Scheidewand getheilten Kasten befindet sich in der einen Abtheilung ein

steinerner Schwimmer und in der anderen, an einer über eine Rolle gehenden Kette,

als Gegengewicht ein Bleicylinder. Von der Achse dieser Rolle wird mittelst einer

Lenkstange der Abflußhahn geöffnet und geschlossen. Das Wasser füllt zunächst die

linke Abtheilung und steigt hierauf in der rechten, in Folge dessen eine Hebung des

Schwimmers bewirkt wird. Erreicht derselbe eine gewisse Höhe, so öffnet sich der

Abflußhahn, so daß das Wasser entweichen kann; sinkt nun der Schwimmer auf eine

gewisse Tiefe wieder herab, so wird der Hahn wieder ganz geschlossen.

Bezüglich der Condensationswasser- Ableiter von Schäffer und Budenberg findet man eingehende

Beschreibungen in diesem Journal Bd. CLXXX S. 21 und Bd. CLXXXI S.

241.

Johann Zeman.

Tafeln