| Titel: | Bessemer's verbessertes Verfahren zur Stahlfabrication. |

| Fundstelle: | Band 192, Jahrgang 1869, Nr. XXVII., S. 108 |

| Download: | XML |

XXVII.

Bessemer's verbessertes Verfahren zur Stahlfabrication.

Aus Engineering, November 1868, S.

473.

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Bessemer's Verfahren zur Stahlerzeugung.

Dieses Verfahren besteht in gewissen Abänderungen des gewöhnlichen

Bessemerverfahrens, deren Zweck ist, Gußstahl zu erzeugen, indem man den geringeren

Roheisensorten bessere Roheisensorten (wie dieselben jetzt zum Bessemern verwendet

werden) in flüssigem Zustande beimischt.

Bei der Ausführung dieser Verbesserungen wendet Bessemer

eine Birne (Converter) aus starkem Eisenblech an, deren beide die Zapfen tragenden

Seiten abgeplattet sind. Diese Zapfen bestehen aus Gußeisen und sind mit breiten,

gerippten Flantschen versehen, mittelst deren sie mit den Seiten der Birne fest

verbunden werden können. Die Birne hat ferner zwei Windkästen, welche um ungefähr

einen Viertelskreis von einander entfernt sind, so daß die Düsen, wenn sie in diesen

getrennten Windkästen auf einen mit den Zapfen der Birne zusammenfallenden Punkt

gerichtet werden, beinahe rechtwinkelig zu einander stehen. Der Theil der Birne, in

welchen die Düsen aus jedem Windkasten gerichtet werden, kann etwas ausgeweitet

seyn, so daß er eine Vertiefung oder einen Herd bildet; die beiden Vertiefungen oder

Herde, mit welchen die Birne versehen ist, werden durch einen aus Ganister

angefertigten niedrigen Damm von einander getrennt. Der bequemeren Unterscheidung

wegen wollen wir den ersten kleineren Herd mit A, den

zweiten größeren mit B bezeichnen. Der erste Herd kann

mit „Bulldogg“ oder Rotheisenstein gefüttert werden, wie dieß

bei Puddelöfen üblich ist; die übrigen Theile der Birne füttert man mit Ganister.

Die Birne wird, wie gewöhnlich, mit passenden Oeffnungen zum Einlegen von Düsen in

das Thonfutter versehen; ebenso mit Seitenöffnungen, durch die eine eiserne

Brechstange zur allenfallsigen Bearbeitung der Charge eingeführt werden kann.

Zuweilen bringt Bessemer noch andere Oeffnungen zum

Einlegen von Düsen an, durch welche letzteren gewisse flüchtige Substanzen in das

Metall eingespritzt werden. Endlich ist die Birne noch mit einer größeren Oeffnung

versehen, durch welche Metall und Brennmaterial eingetragen und wieder entfernt

werden können.

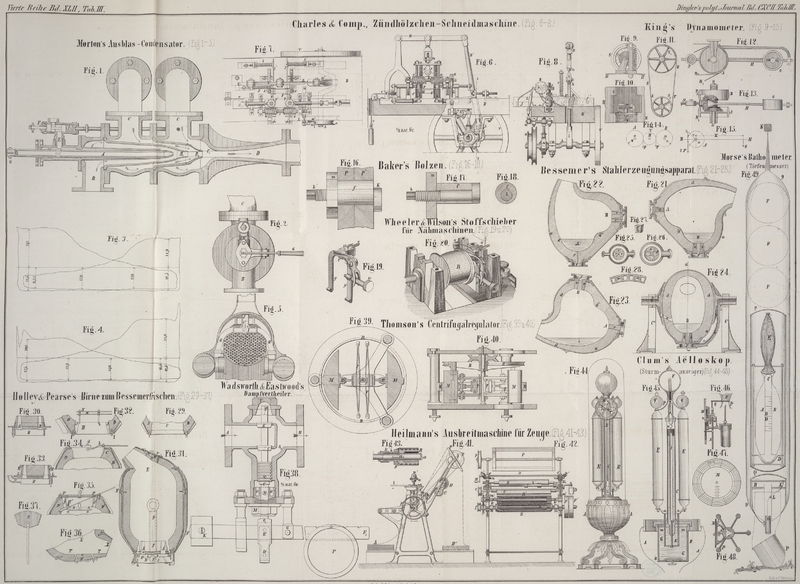

Unsere Abbildungen geben mehrere Ansichten von einem derartigen

Stahlerzeugungsapparat. Fig. 21, 22 und 23 sind verticale

Durchschnitte nach der Linie C, D) der Fig. 24, welche die Birne im Querschnitte darstellt.

In diesen verschiedenen Figuren bezeichnet a den aus

Schmiedeeisenplatten angefertigten äußeren Mantel; b,

b die gußeisernen gerippten Zapfenflantschen, welche

an den Seiten der Birne befestigt sind; der Theil b*

dieser Flantschen bildet eine hohle Achse oder einen hohlen Zapfen, welcher die

Birne trägt und in den auf Säulen C* angebrachten Lagern

c ruht; d ist das aus

Ganister bestehende Futter, welches auch zum Theil aus Rotheisenstein oder anderem

zu diesem Zwecke gebräuchlichen Material angefertigt werden kann. A und B sind die beiden

vorhin erwähnten Höhlungen oder Herde, bei d* durch

einen seichten Vorsprung des Futters getrennt; jede derselben hat einen Windkasten;

e ist der Windkasten für den Herd A und hat aus feuerfestem Thon bestehende Düsen r, r; f ist der mit eben solchen Düsen s, s versehene Windkasten für den Herd B; g und h sind die mit der hohlen Achse der Birne

communicirenden Windzuführungsröhren (die Verbindung wird durch gewöhnliche

Stopfbüchsen vermittelt, so daß das Gefäß um seine Achse bewegt werden kann, ohne

daß die Röhren in Unordnung gerathen). Die den Gebläsewind dem Windkasten e zuführende Röhre dient auch dazu, im erforderlichen

Falle Dampf zuzulassen, und zwar mittelst zweier Hähne, wovon der eine mit einem

Dampfkessel oder Dampfüberhitzer, der andere mit dem die gepreßte Luft enthaltenden

Reservoir communicirt,

so daß während des Processes entweder Luft oder Dampf oder ein Gemisch von beiden

eingeblasen werden kann.

Nachdem die Birne auf gewöhnliche Weise mittelst eines Kohksfeuers angewärmt und

Asche und Cinders aus ihr entfernt worden, wird sie in eine zur Aufnahme des

flüssigen Eisens geeignete Stellung gebracht. Dann beschickt man den Herd A mit etwas Glühspan, Hammerschlag, Rotheisenstein oder

anderem beim Puddeln gebräuchlichen Material, und sticht eine Charge von dem zu

verarbeitenden flüssigen Roheisen geringer Sorte in dieselbe ab. Die Birne hat in

diesem Zeitpunkte die in Fig. 23 angegebene

Stellung, wobei das Niveau des flüssigen Metalles (vor dem Beginn des Processes)

unterhalb der Düsen liegt. Hierauf wird ein Strom von Dampf oder gepreßtem Winde in

den kleinen Herd A eingeblasen und nun die Birne so

gekippt, daß das Eisen in jenen Herd fließt (wie in Fig. 22 ersichtlich), und

der Wind auf dasselbe einwirkt. Es muß bemerkt werden, daß die Düsen des kleineren

Herdes A kleinere Dimensionen haben und in geringerer

Anzahl vorhanden sind, als bei dem gewöhnlichen Bessemerprocesse.

Sobald das Eisen eine etwas höhere Temperatur angenommen hat, läßt der Arbeiter ein

Gemisch von gepreßter Luft und Dampf oder Dampf allein zutreten. In Folge der durch

die langsame Wirkung einer beschränkten Windführung verursachten theilweisen

Entkohlung des Eisens und der durch den Dampfstrom in Verbindung mit den Zuschlägen

hervorgebrachten Abkühlung verwandelt sich das Metall in eine teigige körnige, mit

flüssiger Schlacke mechanisch gemengte Masse, welche durch ihr andauerndes, ziemlich

heftiges, vom Wind- oder Dampfstrom bewirktes „Steigen“

das Bestreben erhält sich zu zertheilen und in mehr oder minder körniger Form in der

flüssigen Schlacke zu zerstreuen. Man kann nun Hammerschlag, Rotheisenstein,

Braunstein oder andere zur Erzeugung von Puddelschlacke geeignete Substanzen

zuschlagen und wenn die Masse zu steif werden sollte, so wird eine Brechstange durch

die oben erwähnte Oeffnung n eingeführt und das Metall

mit derselben gehörig durchgearbeitet; während dessen wird der Dampf abgestellt und

wieder Wind zugelassen, worauf die Temperatur rasch wieder auf die zur Fortsetzung

des Processes erforderliche Höhe steigt. Somit ist die Regulirung der Temperatur,

sowie der Wind- und Dampfführung dem Urtheile und der Erfahrung des Arbeiters

überlassen, welcher den jeweiligen Zustand des Metalles nach dem schweren, dumpfen

Tone, den der beim Steigen des Eisens entweichende Wind verursacht, sowie nach der

Beschaffenheit der aus der Mündung der Birne entweichenden Flamme und Funken zu

beurtheilen vermag.

Sobald der Arbeiter den Proceß weit genug gediehen erachtet, dreht er die Birne und

sticht aus einem danebenstehenden Ofen eine Charge flüssiges Eisen in sie ab; dieses

Roheisen muß von guter Qualität seyn, etwa ein gutes graues Hämatitroheisen oder

eine andere Sorte, vorzugsweise eine solche, welche etwas Mangan und genug

Kohlenstoff enthält. Dann wird die Birne so gedreht, daß beide Chargen in den

zweiten oder größeren Herd B fließen, welcher also die

in Fig. 21

angegebene Stellung erhält. Die Düsen dieses Herdes sind größer und zahlreicher, als

die des ersten, so daß ein kräftiger Windstrom durch die Metallmasse hindurchgepreßt

und die Temperatur so erhöht werden kann, daß die erste Charge vollständig

einschmilzt und sich mit der zweiten verbindet. Dann kann das in Stahl verwandelte

Metall sofort in eine Gießpfanne abgestochen werden; Bessemer zieht es indessen vor, die Doppelcharge vor dem Abstechen

vollständig zu entkohlen und ihr dann eine bestimmte Quantität von flüssigem

manganhaltigem Roheisen zuzusetzen, wie dieß bei seinem gewöhnlichen Verfahren

üblich ist.

Um die rasche Abnutzung der zum Einschmelzen von Stabeisen oder Stahl dienenden Oefen zu verhüten, empfiehlt Bessemer die Gewölbe und die anderen der Hitze am meisten ausgesetzten

Theile aus Hohlziegeln (oder aus Ziegeln mit Zwischencanälen) herzustellen, in denen

kalte Luft circulirt; letztere erhitzt sich dadurch und kann zur Speisung der Oefen

selbst benutzt werden.

Be ider Ausführung dieses Systemes verwendet Bessemer

vorzugsweise Ziegel von der in Fig. 27 angegebenen Form,

deren Seiten sich verjüngen, so daß sie zur Construction von Gewölben benutzt werden

können; ihre Verbindungsweise zu einem solchen ist in Fig. 28 angegeben. Sie

bilden mehrere Züge oder Luftcanäle m, m, welche sich von einem Ofenende bis zum anderen

erstrecken, so daß ein Luftstrom entweder durch sie hindurchgepreßt oder mittelst

einer Esse angesogen werden kann. Die Vorzüge einer solchen Einrichtung in Bezug auf

Haltbarkeit des Baumateriales sind einleuchtend.

Tafeln