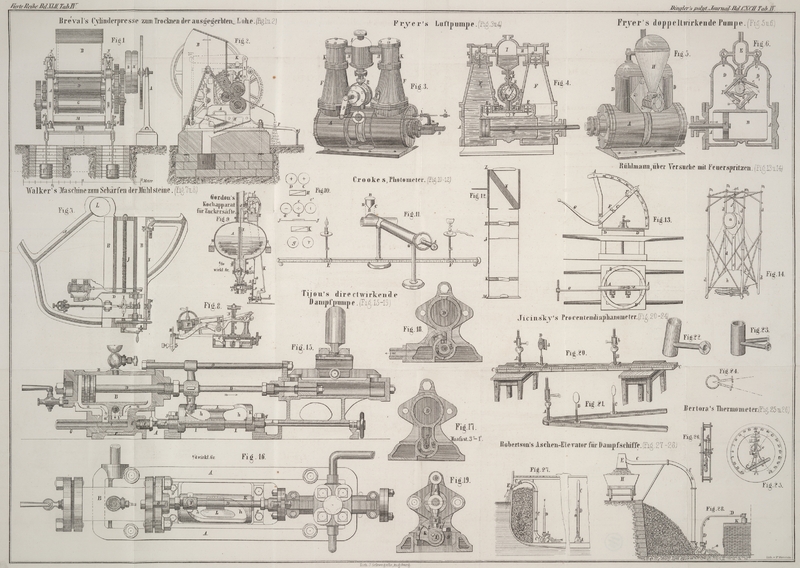

| Titel: | Cylinderpresse zum Trocknen der ausgegerbten Lohe von Bréval, Mechaniker in Paris. |

| Fundstelle: | Band 192, Jahrgang 1869, Nr. XLVI., S. 188 |

| Download: | XML |

XLVI.

Cylinderpresse zum Trocknen der ausgegerbten Lohe

von Bréval, Mechaniker in

Paris.

Nach dem Bulletin de la Société d'Encouragement. Januar

1869, S. 9.

Wit Abbildungen auf Tab.

IV.

Bréval's Cylinderpresse zum Trocknen der ausgegerbten

Lohe.

Wo in Lohgerbereien der Dampfbetrieb Eingang gefunden hat, wird die ausgegerbte Lohe

einen wesentlichen Theil des Brennstoffes zur Dampferzeugung abgeben.

Die Lohe enthält aber im feuchten Zustand 60 bis 70 Proc. Wasser; gewöhnlich breitet

man sie zum Trocknen in dünnen Schichten, oft im freien unbedeckten Raume aus,

welches Verfahren — abgesehen von dem zeitweilig eintretenden Uebelstand, daß

ein unverhoffter Regen die fast trockene Lohe wieder näßt — stets viel

Flächenraum beansprucht.

Bréval (22, rue

Vicq-d'Azyr in Paris) construirte nun die in Fig. 1 und 2 dargestellte Presse zur

schnellen und genügenden Trocknung der Lohe.

Fig. 1 ist eine

Seitenansicht und Fig. 2 ein Mittelschnitt der Cylinderpresse in 1/25 wirklicher Größe.

Im Wesentlichen besteht dieselbe aus zwei übereinander stehenden Cylindern D und G von 0,25 Meter

Durchmesser. Die obere Walze D ist mit steil

schraubenförmigen Ginschnitten versehen, während die untere G eine glatte Oberfläche darbietet. In geringem Abstand liegt vor

denselben eine dritte kleinere Walze E, von 0,16 Meter

Durchmesser, ähnlich der ersteren cannelirt.

Von dem Rumpfe B, durch den die Einführung der nassen

Lohe erfolgt, geht diese durch den viereckigen Canal C

zu den Walzen und zwar zunächst zwischen die zwei cannelirten, in einem entsprechend

großen Abstande stehenden Walzen D und E.

Von der Walze E geht auf die Walze G ein Metallsieb F, welches an dem linken

Rande kammförmig ausgeschnitten ist und dadurch kleine Erschütterungen von E aus erhält. Auf dem Wege zwischen E und D und weiter auf dem

Siebe F verliert die Lohe bereits einen großen Theil des

Wassers.

Die obere cannelirte Walze ruht in verschiebbaren Lagern, auf. welche durch die

Hebelanordnung P, N, K, L, und M zu beiden Seiten ein Druck bis 25,000 Kilogrm., je

nach der Größe der Belastungsgewichte Q und Q1, ausgeübt werden

kann. Die Bewegungsrichtung der Walzen erfolgt im Sinne der angedeuteten Pfeile und wird

die Drehung von der Hauptwelle mit den Riemenscheiben R,

R′ in einer einfachen Weise durch Rädervorgelege erzielt.

Es gelangt somit die Lohe vom Sieb F zwischen die

Druckwalzen D und G, durch

welche das Wasser fast gänzlich ausgepreßt wird, welches sodann durch das Sieb nach

H tropft und von da nach dem Canal I abgeleitet wird. Die trockene Lohe fällt dagegen über

den geneigten Tisch J in Körbe oder auf die Erde.

Hinsichtlich der Einlagerung der Druckwalze D mag noch

erwähnt werden, daß die untere Lagerhälfte abgerundet ist, so daß die Walze auch in

eine etwas geneigte Lage gebracht werden kann, falls unzerdrückbare fremde

Bestandtheile die Walzen Passiren sollten.

Mit dieser Maschine können in 10 Arbeitsstunden 16 Kubikmeter Lohe getrocknet werden;

sie erfordert zur Aufstellung bloß einen Raum von 2 Meter im Quadrat, und zum

Betriebe eine Pferdekraft und einen Arbeiter.

J. Z.

Tafeln