| Titel: | Thermometer von A. N. Bertora in Paris. |

| Fundstelle: | Band 192, Jahrgang 1869, Nr. LII., S. 202 |

| Download: | XML |

LII.

Thermometer von A. N. Bertora in Paris.

Aus Armengaud's Génie industriel, Januar 1869, S.

43.

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

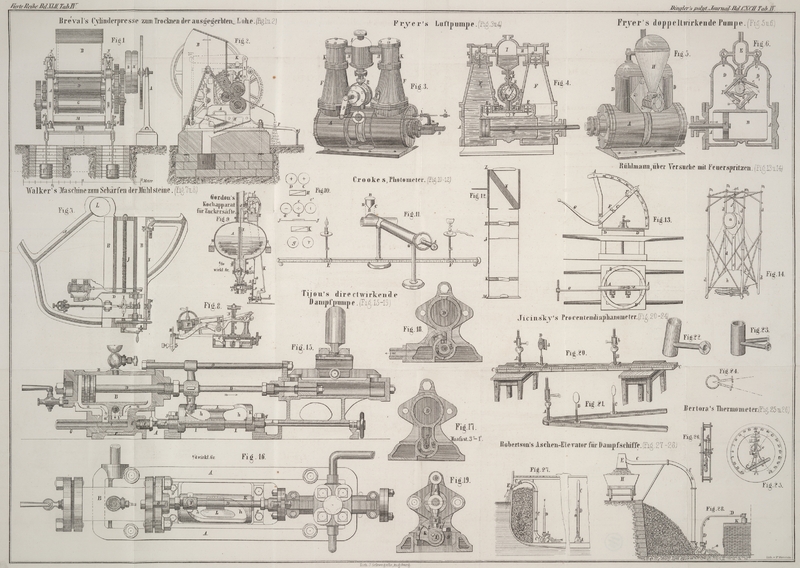

Bertora's Thermometer.

Man besitzt noch kein billiges und allgemein anwendbares Instrument, welches seinem

Constructionsprincip nach sowohl zur Beobachtung der Temperatur und des Druckes, als

auch zur Messung des Feuchtigkeitsgrades der Atmosphäre dienen kann. Das von Bertora angegebene Princip, welches diese Aufgabe zu

lösen sucht, besteht darin, daß eine mit Quecksilber oder einer anderen Flüssigkeit

gefüllte Röhre, welche frei beweglich in einer schiefen Lage aufgehängt wird, bei

der geringsten Veränderung der Temperatur oder des Luftdruckes die Lage ihres

Schwerpunktes verändert.

Man kann beispielsweise auf diese Art ein Thermometer aus einem kleinen einfachen,

ungetheilten Cylinder, welcher mit Quecksilber gefüllt und an beiden Enden

geschlossen ist, herstellen, wenn man denselben zwischen zwei Punkten, zwischen

denen er beweglich ist, ohne aus der Gleichgewichtslage herauszukommen, in schräger

Lage aufhängt. Mit jeder Temperaturveränderung verändert sich die Lage des

Schwerpunktes und mithin auch die Neigung der Röhre; wenn man nun die Röhre durch

Räderwerk mit einem Zeiger in Verbindung setzt, so kann man die Veränderungen an

einem hinter dem Zeiger angebrachten Zifferblatte ablesen. Es genügt zwei Lagen der

Röhre, etwa für 0° und für 100° C., durch Versuche zu bestimmen und

innerhalb dieser Grenzen, sowie auch noch unter und über dieselben hinaus, die

Theilung gleichförmig aufzutragen.

In Fig. 25 und

26 ist

dieses Instrument in der Seitenansicht und im Querdurchschnitt dargestellt. a ist die mit Quecksilber oder Spiritus gefüllte

geschlossene Röhre, welche an dem leichten Träger x

aufgehängt ist; der obere Theil dieses Trägers bildet einen Zahnsector, welcher in

ein kleines Getriebe d eingreift, und an diesem sitzt

wieder der Zahnsector c, welcher in das kleine Getriebe

b an der Zeigerachse eingreift. Bei der geringsten

Temperaturveränderung ändert sich die Lage des Schwerpunktes, und diese

Lagenveränderung wird durch die Zahnbögen und Getriebe auf den Zeiger A am Zifferblatte B

übertragen.

Nimmt man sehr große Röhren, so kann man die Temperaturgrade auch an einem sehr

großen Zifferblatte, wie die Minuten an dem Zifferblatte einer Thurmuhr, sichtbar

machen.

Benutzt man eine gewöhnliche Thermometerröhre mit einem engen Röhrenstück und hängt

dieselbe so auf, daß die Temperaturschwankungen die Veränderung der

Schwerpunktslage, also auch der Neigung, in welcher die Röhre aufgehängt ist,

bewirken, so wird die Lagenveränderung um so größer, je näher der Aufhängepunkt der

Röhre liegt, und zwar in dem Maaße, daß man mit einer einfachen Räderübersetzung

ohne Vorgelege sehr verschiedene Neigungen und daher auch große Theilungen erhalten

kann.

Nach demselben Princip kann man auch Barometer ausführen. Um den Feuchtigkeitsgrad zu

messen, müßte man zwei Apparate anwenden, einen mit einem schwammigen Körper zur

Absorption der Feuchtigkeit und einen, welcher keine Neigung zur Aufnahme von

Feuchtigkeit hat. Endlich würde der Apparat auch leicht als Pyrometer einzurichten

seyn.

Tafeln