| Titel: | Hydraulisches Gebläse zur Gasheizung, zur Beleuchtung mit gepreßter Luft und zu anderen Zwecken, von Maris, Constructeur in Paris. |

| Fundstelle: | Band 192, Jahrgang 1869, Nr. LXXIX., S. 279 |

| Download: | XML |

LXXIX.

Hydraulisches Gebläse zur Gasheizung, zur

Beleuchtung mit gepreßter Luft und zu anderen Zwecken, von Maris, Constructeur in Paris.

Aus Armengaud's Génie industriel, Februar 1869, S.

87.

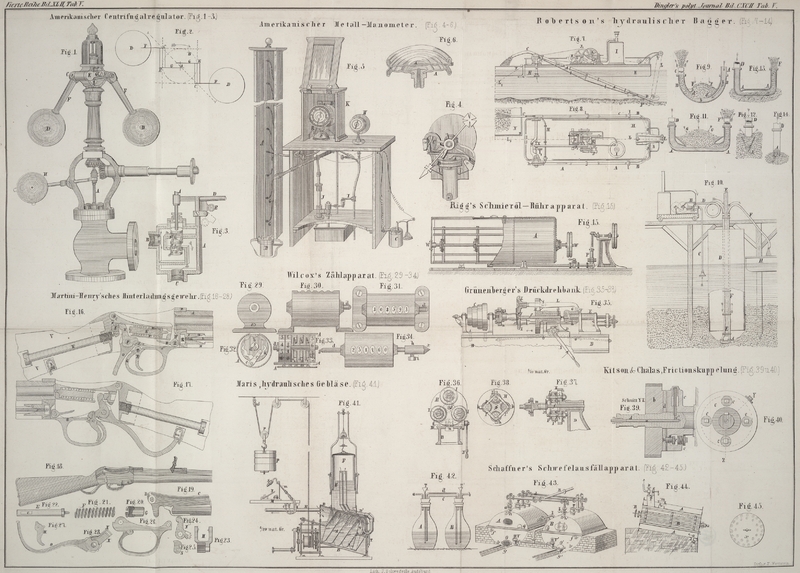

Mit einer Abbildung auf Tab. V.

Maris, hydraulisches Gebläse zur Gasheizung, zur Beleuchtung mit

gepreßter Luft etc.

Auf der Pariser Welt-Ausstellung von 1867 befand sich in dem für

Heizungs- und Beleuchtungsgegenstände bestimmten Annex ein sehr interessanter

Apparat, über welchen F. Besnard in dem „ Annuaire des anciens élèves des Écoles impériales

d'arts et métiers“ nachstehende Mittheilungen

veröffentlicht.

Die Erzeugung eines gepreßten Luftstromes ohne Hülfe einer motorischen Kraft ist eine

Aufgabe, deren Lösung auf den ersten Blick leicht zu seyn scheint, welche jedoch in

Folge der mit der praktischen Ausführung verbundenen Schwierigkeiten bisher ungelöst

geblieben war.

Die Lösung dieser Aufgabe ist besonders für die Herstellung zweckmäßiger Apparate zum

Löthen mit Gas (für Klempner, Lampenfabrikanten, Bijouteriearbeiter etc.) sehr

wünschenswerth; ferner zum Erhitzen der Plätteisen für Wäscherinnen, Kleidermacher

etc.

Das Bedürfniß eines regelmäßig wirkenden Gebläses ohne Motor machte sich auch in der

Beleuchtungskunst fühlbar. Donny kam zuerst auf den

Gedanken, einen Strom gepreßter Luft zur Verbrennung der schweren Theeröle zu

benutzen, welche so kohlenstoffhaltig sind, daß man ohne Hülfe eines solchen

Luftstromes mit denselben keine rauchfreie Flamme erzeugen kann.

Später importirten der Chemiker Trachsel und der

Mechaniker Clayton am 12. September 1861 in Frankreich

ihr in England erlangtes Patent auf ein Verfahren zur Kohlung der atmosphärischen

Luft, dessen nur geringer Erfolg theilweise dem Mangel eines kräftigen, regelmäßig

wirkenden Gebläses, welches eine Anlage von bedeutenderen Dimensionen ermöglicht

haben würde, zugeschrieben werden muß. Diese Erfindung hatte den Zweck, mittelst des

Hindurchleitens von gepreßter atmosphärischer Luft durch ein Gefäß, welches mit

Benzin, Aether, Petroleumessenz oder anderen leichtflüssigen Kohlenwasserstoffen

getränkten Schwamm enthält, ein gas- oder dampfförmiges Beleuchtungsmaterial

zu erzeugen.

Dieses System wurde am 9. April 1862 von Cogniard und Mille in Frankreich wieder aufgenommen, jedoch

gleichfalls ohne Erfolg.

Das Trachsel-Clayton'sche Verfahren kann jedoch mit

einigen Verbesserungen genügende Resultate liefern, wenn dabei zweckmäßige

Gebläsevorrichtungen benutzt werden. In England wendete man als Gebläsapparat eine

Trommel von der Form einer Gasuhr an; bei dem mittelst dieser Vorrichtung erzielten

geringen Drucke konnte man jedoch nur wenige und zwar in geringer Entfernung von

einander angebrachte Brenner speisen. Auch zum Löthen mit Gas fand diese Trommel nur

beschränkte Verwendung.

Das hierauf angewendete Mittel, welches als das einfachste erscheint, war ein mit

Wasser gefüllter Bottich, in welchen eine Glocke eintauchte, die beim Herabsinken

die Luft, welche sie enthielt, durch ein Rohr austrieb, das über das Niveau des

Wassers innerhalb emporragte und durch das Wasser hindurch nach außen geleitet war,

also eine dem Gasometer analoge Anordnung.

Dieser Glockenapparat, dessen man sich besonders bei Lötharbeiten bediente, mußte in

großen Dimensionen ausgeführt werden und war trotzdem noch mit dem großen

Uebelstande behaftet, daß die Glocke jeden Augenblick von neuem emporgehoben werden

mußte.

Von Maris wurden verschiedene Systeme derartiger

Glockenapparate ausgeführt. Die kleinsten, von 60 Centimeter Durchmesser, wurden als

Regulatoren eines gewöhnlichen mit der Hand bewegten Gebläses (Blasebalg) benutzt,

indem die Luft durch die Bewegung des Gebläses ruckweise unter die Glocke trat und

von derselben aus durch ein enges Rohr mit großer Regelmäßigkeit ausgetrieben

wurde.

Um die Handarbeit des Gebläses zu ersetzen, construirte er Anfangs mehrere Systeme

von Glocken, sowohl mit einfacher wie mit doppelter Wirkung, wobei letztere so

eingerichtet waren, daß, während man das äußere Luftreservoir emporhob, eine Glocke

im Inneren sich senkte und so fortwährend ein gleichmäßiger Druck ausgeübt

wurde.

Für zwölf Löther wurde ein Zinkbehälter von 1,25 Meter Durchmesser construirt, der in

eine in den Boden gemachte Grube von 1,7 Meter Tiefe gestellt und worüber eine

Glocke von entsprechender Größe gestürzt wurde, die mit dem Gefäße zusammen ungefähr

5 Meter Höhe erreichte.

Diese Glocke wurde mittelst einer besonders für diesen Zweck construirten Winde

emporgehoben. Das Gefäß konnte nicht ganz mit Wasser angefüllt werden, um das

Ueberfließen zu vermeiden, welches durch das schnelle Niedersinken der Glocke

eintrat, welche, sobald sie ihrem Eigengewicht überlassen wurde, so weit herabstieg,

bis die Spannung der darin befindlichen Luft sie wieder in das Gleichgewicht setzte.

Auf diese Weise war man nicht im Stande, den ganzen Inhalt des Gefäßes

auszunutzen.

Dieser in seinen Dimensionen so umfängliche Apparat diente 12 bis 15 Minuten lang zum

Erhitzen von zwölf Löthkolben. Die herabgesunkene Glocke mußte jedes Mal wieder

durch die schon erwähnte Winde emporgehoben werden, und diese Hebung, wobei das

Ansaugen der Luft stattfand, führte die Hitze nach den Griffen der Löthkolben

zurück, so daß diese bis zum Brennen kamen; eben so gerieth das Gummirohr, das zur

Zuführung der Luft diente, in Gefahr. Ferner entstand beim Zurückfallen der Glocke

ein Gegenstoß, welcher die Gasflammen auslöschte, wodurch Zeitverlust und eine

beträchtliche Störung entstand.

Die Herstellung dieses Apparates, dessen Gesammtgewicht circa 370 Kilogramme betrug, kostete im Ganzen etwa 600 Francs, wofür man,

wie aus den vorhergehenden Bemerkungen hervorgeht, nur eine ungenügende Wirkung

erhielt. Diese Uebelstände führten endlich auf die Anwendung des im Folgenden

beschriebenen Apparates, der in der Hauptsache aus einem durch ein Gegengewicht

umgetriebenen Gebläse in Schraubenform und einer kleinen Regulatorglocke

besteht.

Figur 41

stellt diesen Apparat im verticalen Durchschnitt nach einem Maaßstabe dar, der im

Verhältniß von 1 : 0,095 verjüngt ist.

Dieser Apparat, der als hydraulisches Gebläse mit Gegengewicht von dem Erfinder

bezeichnet wird, besteht aus einer geneigten Trommel A,

in welcher sich eine Schnecke mit vierfachem Gewinde befindet, welche, indem sie

rotirt, Luft in das im Gehäuse B enthaltene Wasser

einschließt und Es in die Kammer G mit einem Drucke

führt, der sich mit der Geschwindigkeit der Trommel verändert.

Die' Luft entweicht durch ein Knierohr D, welches mit

einem außerhalb befindlichen gebogenen Rohre D′

in Verbindung steht, aus der Kammer G in die Glocke F, welche zur Regulirung des Druckes dient und sich

oberhalb des Apparates befindet. Ein zweites Rohr E

nimmt die unter der Glocke befindliche Luft auf und führt sie in der gewünschten

Richtung weiter. Beim Durchgang durch die Windungen der Schnecke wird die Luft

allmählich verdichtet, welche Verdichtung durch den von der Glocke F regulirten Druck bestimmt wird, indem diese Glocke

stets gleichmäßig und entsprechend dem Bedürfniß belastet ist, so daß sie die unter

ihr sich sammelnde Luft mit großer Regelmäßigkeit weiter treibt.

Das durch die Bewegung der Schraube mit in das Leitungsrohr D eingeführte Wasser wird durch ein heberförmig gekrümmtes Rohr T abgeleitet; dieses Rohr ist mit einer Scala versehen

und dient dadurch gleichzeitig auch als Druckmesser.

Der Reibungswiderstand ist bei diesem Apparate wenig beträchtlich und die

Geschwindigkeit, mit welcher er betrieben wird, beträgt nicht über fünf Umdrehungen

der Schnecke in der Minute. Der wesentliche Widerstand, der beim Betriebe des

Apparates zu überwinden ist, wird durch die Verdrängung des Wassers und die Reibung

der Luft in den Leitungsrohren herbeigeführt; dieser Widerstand wird erfahrungsgemäß

durch ein Gewicht von 4 Kilogram. überwunden, welches am Ende einer Schnur hängt,

die um eine mittelst Räderübersetzung mit der Schraubenwelle in Verbindung gesetzte

Trommel von 0,095 Meter aufgewickelt ist. Hieraus kann man die für diese Bewegung

nöthige Arbeit leicht ermitteln.

Bei fünf Umdrehungen sinkt das Gewicht um 0,095 × π × 5 = 1,5

Meter pro Minute, also beträgt das Sinken des Gewichtes

pro Secunde 0,025 Meter, wobei eine Arbeit von 0,025

× 4 = 0,1 Kilogrammmeter.

Um von einer Höhe von 6 Meter herabzusinken, gebraucht das Gewicht 6 : 1,5 = 4

Minuten, und wenn man den Betrieb des Apparates im Minimum drei Stunden oder 180

Minuten lang erhalten will, was bei gleicher Fallhöhe des Gewichtes eine 45 Mal

geringere Geschwindigkeit erfordert, so wird man ein 45 Mal so schweres Gewicht

anzuwenden haben, d. h. das Gewicht wird für diesen Fall wenigstens 180 Kilogramme

betragen müssen.

Die Gleichung der Arbeit wird dann ausgedrückt durch: 6 Meter/ 3 St. × 60 Min.

× 60 Sec. × 180 kilogr. = 0,1 kilogrammeter. Auf diese Weise wird man

mittelst eines Gewichtes von 180 bis 200 Kilogr. (weil man die Reibung der

erforderlichen Räderübersetzung mit zu berücksichtigen hat) eine Kraftwirkung auf

eine Reihe von Zahnrädern und Getrieben übertragen können, durch welche die

Schneckentrommel des Apparates mit einer Geschwindigkeit von fünf Umgängen pro Minute drei Stunden lang gleichmäßig betrieben wird,

und nachdem das Gewicht ganz herabgesunken ist, wird Es ein Mensch mittelst einer

Winde wieder leicht emporheben können, worauf Es von neuem zur Wirkung kommen

kann.

Die von der Schneckentrommel gelieferte Luft beträgt bei dem vorliegenden Apparate

13,75 Kubikmeter pro Stunde, bei einer Pressung von 5

Centimeter Wassersäule, gemessen am Manometer des Apparates.

Wenn man in Betracht zieht, daß für dieselbe Oeffnung und bei gleichem Drucke das

Quantum der ausfließenden Luft 30 bis 35 Mal so groß ist als das des ausströmenden

Wassers, so wird man deren Quantität nach der für den Ausfluß des Wassers giltigen

Formel

Textabbildung Bd. 192, S. 282

wobei V die Ausströmungsgeschwindigkeit, H die Druckhöhe und g die

Beschleunigung der Schwere ausdrückt, leicht berechnen können.

Bei einer Ausflußöffnung von 14 Millimeter Durchmesser sey II = 0,05 Meter und V = 0,99 Meter, so erhält

man die theoretische Ausflußmenge gleich 0,99 × π R2 = 0,99 × π 72 = 0,0001524 Kubikmeter. Für eine conisch

geformte Ausflußöffnung beträgt die wirkliche Ausflußmenge cira 82 Proc. des theoretischen Quantums, so daß man also erhält 0,0001524

× 0,82 = 0,000125 Kubikmeter per Secunde, oder

per Stunde 0,450 Kubikmeter Wasser. Für Luft ist

aber die Ausflußmenge unter sonst gleichen Umständen 30,55 Mal größer als für

Wasser, so daß man also haben wird:

0,450 × 30,55 = 13,75 Kubikmeter Luft per

Stunde.

Die Löthkolben für Weißblech brauchen ungefähr 500 bis 600 Liter Luft stündlich, so

daß das Gebläse die für 20 bis 25 Löther nöthige Luft zu liefern vermag.

Mittelst einer besonderen Vorrichtung kann man eine dem Consum entsprechende

Luftmenge erhalten, so daß, wenn man z. B. nicht mehr als einen Kubikmeter per Stunde wünscht, der Apparat auch nur diese Quantität

und nicht mehr liefern wird, daher für geringeren Consum der Apparat während der

täglichen Arbeitszeit, also etwa zwölf Stunden lang, aushalten kann.

Es wird dieses Resultat mittelst kleiner über der Glocke aufgehängter Gewichte

erhalten. Sobald der Consum schwächer als die von der Trommel gelieferte Luftmenge

ist, steigt die Glocke und hebt das erste Gewicht ab, wodurch die Belastung und

folglich auch die gelieferte Luftmenge geringer wird.

Dieselbe Wirkung wird hervorgebracht, wenn man die Zahl der Ausströmungsöffnungen

vermindert. Wenn auch die letzte dieser Oeffnungen verschlossen wird, so bewirkt der

wachsende Luftdruck ein Anhalten der Bewegung und genügt, um das bewegende Gewicht

auszugleichen.

Wenn man wiederum die geringste Oeffnung zum Entweichen der Luft gibt, so beginnt die

Schnecke sogleich wieder ihre Umdrehung, um die entwichene Luft zu ersetzen und ihre

Geschwindigkeit wächst proportional mit dem Luftconsum.

Beim Weichlöthen (mit Zinnloth) durch Gas für Klempner und andere Industriezweige

wendet man einen Löthkolben S an, wie solcher in der

Abbildung dargestellt ist; derselbe hat einen hohlen eisernen Stiel m, der unterhalb mit zwei Rohransätzen versehen ist, um

zwei Kautschukrohre t und t′ damit zu verbinden, wovon das eine gewöhnliches Leuchtgas, das andere aber

atmosphärische Luft zuführt, die vom Gebläse kommt. Der Sauerstoff der Luft

verbindet sich mit dem Gase und Es entsteht eine so stark heizende Flamme, daß der

Löthkolben sehr bald glühend wird. Die Hitze kann durch die Hähne am Gas- und

am Luftrohre passend regulirt werden. Das Zinnlothstück N, sowie der Salmiak, sind an dem gußeisernen Träger M befestigt, welcher die herabfallenden Zinntropfen

auffängt.

Diese Art der Heizung sichert eine bedeutende Ersparniß gegenüber der alten Art mit

Anwendung von Holzkohle. Es folgen die Angaben über die Resultate einiger genauen

Versuche.

Ein Löthkolben wird in drei Minuten bis zum Rothglühen erhitzt und Es werden dazu 15

Liter Gas verbraucht, welches in Paris per Kubikmeter

0,3 Francs kostet, was einen Kostenaufwand von 0,0045 Francs ausmacht. Mit Holzkohle

braucht man zum Erhitzen des Löthkolbens 15 Minuten und verbrennt dabei 0,1 Kilogrm.

zum Preise von 0,165 Francs per Kilogramm, was einen

Kostenaufwand von 0,0165 Francs, oder vier Mal so viel, ausmacht.

Zu dieser Zahl muß noch der Werth der zum Anzünden und Anfachen des Feuers nöthigen

Zeit hinzugefügt werden, die zu sonst keinem nützlichen Zwecke zu verwenden ist,

während man bei der Gasheizung die zum Erhitzen des Kolbens nöthigen drei Minuten

zur Vorbereitung der Lötharbeit benutzen kann.

Ein längerer Versuch, der bei einer fünfstündigen Arbeit gemacht wurde, ergab einen

Gasverbrauch von 330 Liter, was per Stunde 66 Liter oder

einen Kostenaufwand von weniger als 0,02 Francs ausmacht.

Dieselbe Arbeit, mit Holzkohle von demselben Arbeiter ausgeführt, erforderte einen

Zeitaufwand von 5 Stunden 40 Minuten und einen Consum von 2,8 Kilogram. Holzkohle,

also einen Kostenaufwand von 0,46 Francs im Ganzen oder stündlich 0,092 Francs.

Bei zehnstündiger Arbeitszeit wird man also einen Kostenaufwand haben:

Mit Gas

0,20 Frcs.

mit Holzkohle, für dieselbe Arbeit

0,92 Frcs.

wozu hinzuzufügen noch 40 Minuten, welche bei einem Stundenlohn von

0,5 Frcs. kosten,

0,33 Frcs.

–––––––––

also zusammen

1,25 Frcs.

was für Holzkohle die sechsfachen Kosten, wie für Gasheizung, ergibt.

Mit Gasheizung wird daher für jeden Arbeiter eine Ersparniß von 1,05 Francs bei

zehnstündiger Arbeitszeit erzielt, wobei aber allerdings die Anwendung eines

Gebläses, wie das beschriebene, vorausgesetzt ist.

Tafeln