| Titel: | Wiedergewinnung des Schwefels aus Sodarückständen; von Max Schaffner. |

| Fundstelle: | Band 192, Jahrgang 1869, Nr. LXXXIV., S. 308 |

| Download: | XML |

LXXXIV.

Wiedergewinnung des Schwefels aus

Sodarückständen; von Max

Schaffner.Aus den Verhandlungen

der physikalisch-medicinischen Gesellschaft in

Würzburg.

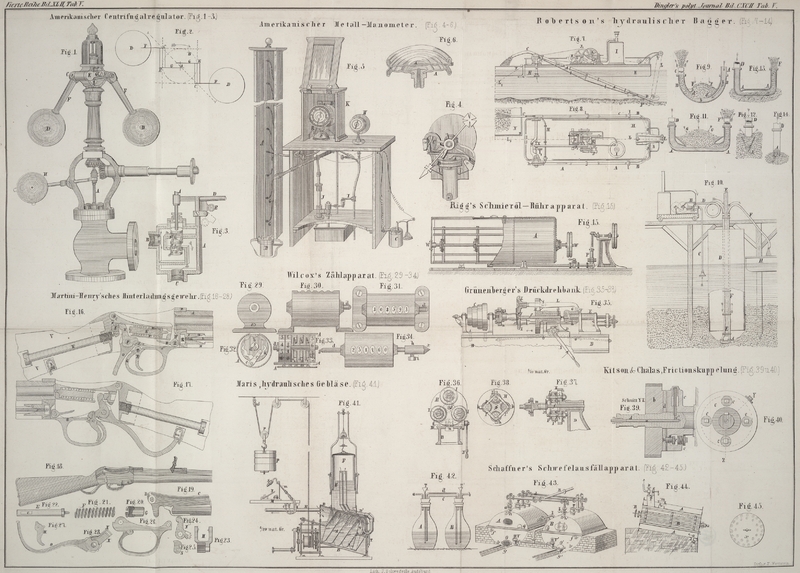

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Schaffner, über Wiedergewinnung des Schwefels aus

Sodarückständen.

Die Wiedergewinnung des Schwefels aus den Sodarückständen wurde zuerst mit

praktischem Erfolg auf der Sodafabrik zu Außig a. d. Elbe durchgeführt. — Das

Verfahren, das hier in Anwendung ist, zerfällt in folgende Arbeiten:

a. die Darstellung der schwefelhaltigen

Laugen;

b. die Zersetzung der erhaltenen

Laugen;

c. die Darstellung des chemisch reinen

Schwefels.

a. Zur Darstellung der schwefelhaltigen Laugen werden die

Sodarückstände einem Oxydationsproceß an der Luft unterworfen, indem man dieselben

in große Haufen aufstürzt. Der Haufen erwärmt sich nach einiger Zeit und Es beginnt

die Bildung von Polysulfureten und bei weiterer Oxydation die Bildung von

unterschwefligsauren Salzen. Die Praxis lehrt sehr bald durch Beurtheilung der

Farbe, wie lange man den Haufen liegen lassen muß. Nach einigen Wochen hat nämlich

der Haufen im Inneren eine gelbgrüne Farbe und ist dann zum Auslaugen reif. Er wird

aufgehackt, wobei die größeren Stücke zerschlagen werden, und bleibt noch etwa 24

Stunden an der Luft liegen, wo dann die gewünschte Oxydation vollständig wird. Das

Auslaugen geschieht mit kaltem Wasser in gemauerten oder eisernen Bassins und zwar

so, wie beim Auslaugen der rohen Soda, daß etwa 3 solcher Bassins durch Röhren mit

einander verbunden sind und die Lauge aus einem Bassin in das andere fließt, wodurch

sich die Lauge immer mehr anreichert, so daß man Es am Schluß nur mit concentrirten

Laugen zu thun hat. Nach dem Auslaugproceß werden die Sodarückstände noch einmal

oxydirt, indem man sie in 3' tiefe und eben so breite Gruben bringt, die neben den

Auslaugkästen liegen. Diese Oxydation in Gruben, wobei die durch den Zersetzungsproceß

frei werdende Wärme mehr zusammengehalten wird als in freien Haufen, geht rascher

vor sich als die erste Oxydation. Durch den früheren Auslaugproceß ist die Masse nun

poröser als bei der ersten Oxydation und somit hat auch die Luft mehr Zutritt und Es

bilden sich darum neben Polysulfureten auch mehr unterschwefligsaure Salze.

Statt nach dem ersten Auslaugen die Sodarückstände aus dem Auslauggefäß zur zweiten

Oxydation in eine Grube zu bringen, kann man sie auch im Auslauggefäß liegen lassen

und die zweite Oxydation künstlich dadurch beschleunigen, daß man mit einem

Ventilator die Gase aus einem Kamin, in welchen Feuerungsanlagen einmünden, unter

den doppelten Boden des Auslauggefäßes führt. Man erspart hierdurch an

Arbeitslöhnen, indem das einmalige Aus- und Einfahren aus dem Auslaugbassin

in die Gräben umgangen wird. Zugleich ist diese Art der Oxydation eine sehr

energische, indem in 8 – 10 Stunden der Proceß vollendet und die Masse

abermals zum Auslaugen reif ist. Je nach Beschaffenheit der Sodarückstände kann man

diese Oxydation 3 – 4 Mal wiederholen. Die Kamingase, die im Wesentlichen aus

Wasserdampf, überschüssiger warmer Luft und Kohlensäure bestehen, haben alle

Eigenschaften, um auf das Schwefelcalcium in der Art zersetzend einzuwirken, daß

Polysulfuret und unterschwefligsaures Salz entsteht. Die Gase dürfen jedoch nicht zu

warm zur Anwendung gelangen.

Die Laugen, die man von der ersten Oxydation erhält, bestehen hauptsächlich aus

Polysulfuret neben unterschwefligsauren Salzen; bei den Laugen von der zweiten

Oxydation ist das unterschwefligsaure Salz vorherrschend und die Laugen der dritten

Oxydation enthalten noch mehr unterschwefligsaures Salz. Sämmtliche Laugen

vereinigen sich in einem gemeinsamen Reservoir. Das Product dieser ganzen

Manipulation ist also eine Lauge von einem bestimmten Gehalt an Polysulfureten des

Calciums neben einem gewissen Gehalt an unterschwefligsauren Salzen. Um sich die

Oxydation der Sodarückstände zu erklären, muß man bedenken, daß diese Oxydation

nicht nach einer einzigen Reaction stattfindet; Es kommen mannichfache Reactionen

zur Geltung, je nach der mechanischen Beschaffenheit derselben, ob dieselben dicht

oder locker, ob die Luft mehr oder weniger Zutritt hat, ob die Rückstände mehr

feucht oder trocken, ob der zu oxydirende Haufen groß oder klein, ob die äußere

Atmosphäre kalt oder mehr warm oder endlich ob die künstliche Oxydation durch

Einblasen von Gasen rascher oder langsamer ausgeführt wird. — Wirkt die Luft

allein und geschieht die Oxydation in großen Haufen und ganz allmählich, so kann man

sich folgende Processe vorstellen:

2 CaS + O gibt CaO + CaS2; wirkt die Luft noch weiter ein, so

erhält man aus CaS2 +

3O=CaO, S2O2, bei noch längerer Einwirkung wird aus CaO,S2O2=CaO,SO2 + S und bei

fortgesetztem Oxydiren aus CaO, SO2 + O =CaO,SO3. Wird also zu lanqe oxydirt, so erhält

man schließlich Gyps, aber auch die Bildung von CaO, SO2 ist schon Verlust, da der

schwefligsaure Kalk so gut wie unlöslich ist. Der ausgeschiedene Schwefel, der bei

der Zersetzung des unterschwefligsauren Kalkes entsteht, wird größtentheils beim

Auslaugen wieder gelöst, wenn die Laugen hinlänglich concentrirt sind und genügende

Mengen von Mehrfach-Schwefelcalcium enthalten.

Geschieht die Oxydation mit Kamtngasen, so finden noch andere Reactionen statt; Es

nimmt die Kohlensäure an der Zersetzung Antheil und Es sind dann nachstehende

Reactionen denkbar:

CaS + CO2+O gibt CaO,CO2 +S; diese

Reaction findet namentlich dann statt, wenn Es an Feuchtigkeit fehlt. — Die

normale Reaction ist:

CaS + CO2 + HO gibt CaO,CO2 + HS; das

Schwefelwasserstoffgas wirkt dann weiter, nämlich CaS +

HS gibt CaS, HS,

oder, faßt man diese Reactionen zusammen:

2 (CaS + CaO) + HO + 3CO2 gtbt 3CaO,CO2 +, HS. Wirken die Kamingase weiter ein, so verursacht der darin

enthaltene Sauerstoff folgende Reaction: CaS,HS + 4O

gibt CaO, S2O2 + HO, bei noch längerer Einwirkung

entsteht, wie schon oben angeführt, schwefligsaurer Kalk und schließlich Gyps.

— Es können aber auch noch andere Reactionen auftreten; so kann z. B.

unterschwefligsaurer Kalk direct entstehen :

2CaS + 4O + CO2=CaO,S2O2 +

CaO,CO2. Es kann ferner

unterschwefligsaurer Kalk entstehen: CaS5 + 3O gibt CaO,S2O2 + 3S; Es wird also Schwefel ausgeschieden, wie dieß schon bei

einigen oben angeführten Processen der Fall war; auch dieser Schwefel kann beim

nachherigen Auslaugen zur weiteren Bildung von CaO,S2O2 beitragen, nämlich CaO,SO2 + S gibt CaO, S2O2, obwohl diese Reaction hier nur träge

von statten geht. Auch der Schwefelwasserstoff, der bei oben angeführten Processen

auftritt, kann Ursache seyn, daß Schwefel in freiem Zustand vorkommt, indem sich der

Schwefelwasserstoff in der porösen Haufenmasse mit Luft zersetzt. HS + O gibt S + HO. Aller

dieser freie Schwefel, der in den verschiedenen Fällen auftritt, dient zur Bildung

von Polysulfureten und wird beim Auslaugen gelöst, kann aber auch, jedenfalls aber

in geringerem Grad, zur Bildung von unterschwefligsauren Salzen dienen.

b. Die Zersetzung der Laugen mit Salzsäure geschieht in

geschlossenen Apparaten aus Gußeisen oder Stein. Die Zersetzung ist darauf basirt,

daß unterschwefligsaures Salz durch Salzsäure schweflige Säure entwickelt unter

Ausscheidung von Schwefel. (CaO,S2O2 +

HCl gibt HCl + SO2

+ S +HO); ferner, daß schweflige Säure das Polysulfuret unter Ausscheidung

von Schwefel in unterschwefligsauren Kalk verwandelt (2CaSx + 3SO2=2=2Cao,S2O2 + Sx)—. Der Gang der Zersetzung ist nun folgender und läßt

sich der Zersetzungs- oder Ausfällapparat durch die in Fig. 42 abgebildeten

beiden Kolben versinnlichen. Angenommen die beiden Kolben A und B seyen mit der zu zersetzenden Lauge

gefüllt. Man schließt das Röhrchen a mit einem Stopfen

und gießt nun durch das Trichterloch T Salzsäure ein.

Wenn man mit dieser Manipulation beginnt, so wird sich sofort Schwefelwasserstoff

entwickeln; denn aus einer Lauge, die aus Polysulfureten und unterschwefligsauren

Salzen besteht, wird beim Zufügen von Salzsäure zuerst das Polysulfuret unter

Entwickelung von Schwefelwasserstoff und Ausscheidung von Schwefel zersetzt. Das

Schwefelwasserstoffgas entweicht durch das Rohr c,

streicht durch die Lauge in B und gelangt durch b in's Freie. Ist das Polysulfuret zersetzt und fügt man

Weiter Salzsäure zu, so wird das unterschwefligsaure Salz zersetzt. Es entwickelt

sich schweflige Säure, die ebenfalls durch c in die

Lauge von B gelangt; hier zersetzt sie das Polysulfuret

und verwandelt Es in unterschwefligsaures Salz. Der Kolben A wird nach vollständiger Zersetzung erwärmt, um die von der Flüssigkeit

absorbirte schweflige Säure überzutreiben. Hierauf entleert man den Kolben A, sammelt den ausgeschiedenen Schwefel, und füllt ihn

mit einer neuen Quantität Lauge. Man schließt nun das Röhrchen b, öffnet Rohr a und läßt

durch das Trichterrohr T Salzsäure einfließen. Es

entwickelt sich nun kein Schwefelwasserstoffgas mehr, da durch die schweflige Säure

der vorhergehenden Zersetzung das Polysulfuret in unterschwefligsaures Salz

übergeführt wurde; Es beginnt somit sofort die Entwickelung von schwefliger Säure

und diese gelangt durch das Rohr d in die Lauge des

Kolbens A und führt hier wieder die Polysulfurete in

unterschwefligsaure Salze über. Nach vollendeter Zersetzung erwärmt man den Kolben

B, um die von der Flüssigkeit absorbirte schweflige

Säure überzutreiben, entleert den Inhalt, sammelt den ausgeschiedenen Schwefel und

füllt den Kolben B, mit neuer Lauge. Es wird a geschlossen, b geöffnet

und der Inhalt des Kolbens A mit Salzsäure zersetzt; Es

kann sich auch hier nur mehr schweflige Säure entwickeln, die beim Uebertritt den

Inhalt des Kolbens B zersetzt, und so geht Es fort und

fort. Es tritt also kein Schwefelwasserstoffgas mehr auf, da beim Zufügen der

Salzsäure die Polysulfurete stets durch die schweflige Säure der vorhergehenden

Zersetzung schon zerstört sind. Die schweflige Säure wird also auf diese Weise immer

aus einem Gefäß in das andere getrieben und ist die Lauge richtig zusammengesetzt,

so wird beim regelmäßigen Betrieb gar kein Gas frei, resp. gelangt kein Gas in das

Freie. Durch Titrirung wird die Schwefellauge auf ihren Gehalt an Polysulfuret und

unterschwefligsaurem Salz geprüft und darnach der Sodarückstand schwächer oder

stärker oxydirt.

In der Praxis ist der Ausfällapparat aus Gußeisen oder Stein; Fig. 43 zeigt den

Ausfällapparat von Gußeisen, wie er in den meisten Fabriken eingeführt ist. A und B sind die beiden

Gefäße, die bei dem oben beschriebenen Glasapparat die beiden Kolben vorstellen;

ebenso sind die übrigen Theile, die gleichen Zweck wie beim Glasapparat haben, mit

gleichen Buchstaben bezeichnet. C ist die Laugenleitung;

durch einen daran befindlichen Gummischlauch wird die Lauge bald durch q in das Gefäß A geleitet,

bald durch q′ in das Gefäß B. T und T′

sind Thonröhren und entsprechen den Trichterröhren beim Glasapparat zum Eingießen

der Salzsäure. Die Röhren c und d correspondiren ebenfalls mit dem Glasapparat, c sitzt auf dem Deckel von A, während sein

langer Schenkel in die Flüssigkeit von B einmündet; bei

d ist dieß der umgekehrte Fall, der kurze Schenkel

sitzt auf dem Deckel von B, während der lange Schenkel

in die Flüssigkeit von A eintaucht. Der Hahn a wird geschlossen, wenn die Gase durch c; in die Flüssigkeit von B

treten sollen, Hahn b wird geschlossen und a geöffnet, wenn die Gase durch d in die Flüssigkeit von A treten sollen.

Durch das Rohr B entweicht das etwa überschüssige Gas.

Nach erfolgter Zersetzung mit Salzsäure läßt man durch das Ventil V oder V′ Dampf

einströmen, um die letzte von der Flüssigkeit absorbirte schweflige Säure

überzutreiben. Ist der Proceß beendigt, so fließt der Schwefel mit der

Chlorcalciumlauge durch die Oeffnung O oder O′ aus. Zuerst öffnet man den Holzstöpsel p und läßt den größeren Theil der Chlorcalciumlauge

abfließen. Um zu erfahren, ob alle schweflige Säure übergetrieben ist, öffnet man

den Holzhahn h oder h′ und überzeugt sich durch den Geruch, ob noch schweflige Säure

entweicht. Mittelst der Hähne f und f′ kann man sich von der gehörigen Füllung des

Apparates mit Lauge und von dem Gang der Zersetzung überzeugen. Der Gang der Arbeit

ist ganz derselbe wie beim Glasapparat. Zum Zweck der Reinigung sind alle Röhren mit

Deckel versehen. Der so erhaltene Schwefel ist feinkörnig und enthält etwas Gyps,

hauptsächlich von Schwefelsäuregehalt der Salzsäure herrührend; er fließt sammt der

Chlorcalciumlauge in eine Rinne g und von hier in ein Bassin mit

doppeltem Boden; die Lauge fließt hier ab und der Schwefel bleibt zurück; er wird

mit Wasser abgewaschen und gelangt dann zum Schmelz- oder Reinigungsproceß.

Der ausgefällte Schwefel filtrirt sich sehr gut, da er einen festen, feinkörnigen

Aggregatzustand angenommen hat. Aus unterschwefligsaurem Salz scheidet sich der

Schwefel mit Salzsäure in flüssiger Form, aus Polysulfureten, beim Einleiten von,

SO2, in

feinzertheiltem Zustand ab. Beide Schwefelmodificationen

vereinigen sich zu einem dichten feinkörnigen Schwefel, der sich sehr leicht

filtriren läßt und sich mit großer Geschwindigkeit zu Boden setzt.

c. Die Darstellung des reinen Schwefels geschieht durch

folgenden einfachen Proceß, der direct chemisch reinen Schwefel liefert, welcher als

raffinirter Schwefel in Handel gebracht werden kann. Der Schwefel von dem

Ausfällapparat wird mit so viel Wasser in einen gußeisernen geschlossenen Kessel

gebracht, daß die Masse eine breiartige Consistenz hat; man läßt sodann Dampf

einströmen, der einen Ueberdruck von 1¾ Atmosphären hat, und rührt dabei um.

Es schmilzt auf diese Weise der Schwefel unter Wasser, die an dem Schwefel

adhärirende Chlorcalciumlauge wird vom Wasser aufgenommen und der Gyps ist als

feines Krystallpulver im Wasser suspendirt. Der unter Wasser geschmolzene Schwefel

sammelt sich im tiefsten Theil des Kessels an und kann nun abgelassen und in die

gewünschten Formen gegossen werden. Ist aller Schwefel abgeflossen, so fließt sodann

das gypshaltige Wasser ab, da Schwefel und Wasser sich scharf nach dem spec. Gewicht

scheiden. Gleichzeitig mit dem Schwefel gibt man eine kleine Quantität Kalkmilch in

den Schmelzkessel, um etwa noch vorhandene freie Säure unschädlich zu machen. Aus

dem überschüssigen Kalk bildet sich beim Schmelzen Schwefelcalcium, und wenn dem zum

Schmelzen gelangende Schwefel arsenhaltig ist, so löst sich das Schwefelarsen in

Schwefelcalcium auf und somit wird das Schwefelarsen in das über dem geschmolzenen

Schwefel stehende Wasser geführt. Die Vortheile des Schmelzens unter Wasser sind

daher einleuchtend: Man hat nicht nöthig, den gefällten Schwefel sorgfältig

auszuwaschen und zu trocknen, die Destillation wird erspart und durch denselben

Proceß wird der Schwefel vom Arsenik befreit. Endlich hat die Art des Schmelzens

unter Dampfdruck auch noch den Vortheil, daß der Schwefel nur so weit erhitzt wird,

daß er sich gerade im dünnflüssigsten Zustande befindet und nicht überhitzt werden

kann, was beim nachherigen Gießen in Form sehr erwünscht ist.

Zur Versinnlichung des Schmelzkessels, wie derselbe in Praxis ausgeführt ist, dienen

Fig. 44

und 45, woran

wenigstens die wesentlichen Theile ersichtlich sind. Ein gußeiserner Cylinder B liegt in einem schmiedeeisernen Cylinder A; die Stirnseiten sind mit einander verschraubt. Der Apparat liegt nach

einer Seite geneigt, damit sich der geschmolzene Schwefel am tiefsten Theil

ansammeln kann. In den innern Cylinder B kommt der

Schwefel mit dem nöthigen Wasser und Es befindet sich in diesem Cylinder eine Welle

mit Armen zum Umrühren der Masse. Der Rührer wird durch Maschinenkraft mittelst des

Zahnrades R bewegt. An beiden Enden der Rührerwelle

befinden sich Stopfbüchsen. Bei m wird der Schwefel

eingebracht; Es ist dieß ein Mannlochverschluß (wie bei Dampfkesseln). Der Dampf

strömt aus einem besonderen Dampfkessel bei a in den

schmiedeeisernen Cylinder ein, umgibt also den gußeisernen Cylinder B, strömt bei o in den

inneren Cylinder und nach beendigter Schmelzung läßt man den Dampf durch d und das Ventil v

entweichen. Der geschmolzene Schwefel wird durch eine besondere Ablaßvorrichtung,

die hier nicht gezeichnet ist, bei z abgelassen. S ist ein Sicherheitsventil. Auf diese Weise gewinnt man

etwa 60–65 Proc. des in den Sodarückständen enthaltenen Schwefels in Form von

chemisch reinem Schwefel. Auf 1 Ctr. Schwefel werden 2 – 2¼ Ctr.

Salzsäure gebraucht. Bei rationeller Einrichtung betragen die Arbeitslöhne pro Ctr. Schwefel circa 12

Sgr. — Bei denjenigen Fabriken, wo die Salzsäure großen Werth hat, kann man

auch die Rückstände der Chlorkalkfabrication mit in Anwendung bringen und dadurch

chemisch reinen Schwefel erhalten. Die Rückstände der Chlorkalkfabrication, die im

Wesentlichen aus Manganchlorür mit viel freier Salzsäure neben Eisenchlorid

bestehen, werden zu diesem Zweck wie folgt behandelt: Zuerst werden die

Chlorrückstände von ihrem Eisenchlorid befreit. Man läßt zu diesem Zwecke diese

Rückstände in ein Gefäß fließen und durch ein Trichterrohr Schwefellauge in kleinen

Quantitäten einlaufen. Es entwickelt sich sofort Schwefelwasserstoffgas und dieses

reducirt das Eisenchlorid zu Chlorür. Man rührt dabei um. Fe2 Cl3

+ HS = 2 Fe Cl + H Cl+S Ohne meitere Reaction erkennt man schon an der

Farbe, wenn die Reduction vorüber ist. Der sich hier ausscheidende Schwefel ist von

häßlicher Farbe; er wird von Zeit zu Zeit gesammelt und in den Schwefelöfen

verbrannt. Wenn die Chlorkalkrückstände auf diese Weise präparirt sind, so enthalten

sie also kein Eisenchlorid. Im Ausfällapparat können dieselben nun wie Salzsäure

verwendet werden. Bei Erklärung des Vorganges im Ausfällapparat wurde gezeigt, daß

die Polysulfurete immer durch die schweflige Säure der vorghenden Zersetzung in

unterschwefligsaure Salze übergeführt wurden. Wenn also die Zersetzung mit Salzsäure

erfolgt, so ist kein Schwefelcalcium mehr vorhanden. Statt Salzsäure wendet man nun

die präparirten Chlorrückstände an und Es wirken die in denselben vorhandenen freien Salze nun eben

so gut zersetzend auf die unterschwefligsauren Salze, als reine Salzsäure.

Schwefelmangan und Schwefeleisen kann sich nicht bilden, da gewöhnlich kein

Schwefelcalcium mehr vorhanden ist. Sollte aber doch etwas Schwefelcalcium

gegenwärtig seyn, so setzt man etwas Salzsäure zu, bevor man die Chlorrückstände

anwendet. Man kann auf diese Weise ¾ der ganzen Salzsäure ersparen, die sonst

nöthig wäre und erhält doch reinen Schwefel. Hätte man die Chlorkalkrückstände vor

der eigentlichen Anwendung nicht auf obige Weise vorbereitet, so würde das

Eisenchlorid schädlich wirken, Es wirkt zersetzend auf die schweflige Säure ein und

würde diese aus der Circulation bringen, Es würde sich Schwefelsäure und aus dieser

Gyps bilden, der den Schwefel verunreinigt und Verlust an Schwefel entstehen; denn

Fe2 CI3 + SO2 + HO

gibt 2 Fe Cl + SO3 + HCl. Nach dem

beschriebenen Verfahren wirkt aber das Eisenchlorid nicht schädlich, ein Theil

seiner Salzsäure wird sogar nützlich gemacht und man kann auf diese Weise auch

chemisch reinen Schwefel darstellen ohne Anwendung von Salzsäure oder doch nur mit

sehr geringem Verbrauch von Salzsäure.

Wie oben angeführt, enthält der Schwefel aus den Ausfällapparaten, bevor er zum

Reinigungsproceß gelangt, etwas Gyps. Dieser Gyps kommt von dem Schwefelsäuregehalt

der angewendeten Salzsäure. Auf Grund dieses Gypsgehaltes hat man von einer Seite

die Behauptung aufgestellt, der unterschwefligsaure Kalk zerfalle mit Salzsäure

nicht in SO2 + S (CaO, S2O2 + HCL=

CaCl + SO2 + S + HO), sondern Es bilde

sich Trithionsäure und diese (resp. der trithionsaure Kalk) werde durch Kochen in

Gyps und Schwefel zerlegt. Dem ist aber nicht so. wendet man genügende Mengen von

Salzsäure an, so zerfällt der unterschwefligsaure Kalk vollständig in schweflige

Säure, Schwefel, Wasser und Chlorcalcium. Gekocht wird natürlich bei der Zersetzung

nicht; erst wenn die Zersetzung beendigt ist, wird die schweflige Säure, die von der

Flüssigkeit absorbirt, durch Erwärmen mit Dampf vollständig ausgetrieben.

Dieses Verfahren der Schwefelwiedergewinnung aus Sodarückständen ist nun in fast

allen bedeutenden Sodafabriken des Zollvereines eingeführt, ebenso hat man in

England, Frankreich und Belgien mit der Einführung desselben begonnen. Auf der

Pariser Ausstellung hatten folgende Fabriken Schwefel ausgestellt, der nach diesem

Verfahren dargestellt war:

Die chemische Fabrik Rhenania zu Stolberg (Preußen),

Die chemische Fabrik Silesia zu Saarau (Preußen),

Die chemische Fabrik zu Schönebeck (Preußen),

Die chemische Fabrik zu Außig (Oesterreich),

Die chemische Fabrik zu Hruschan (Oesterreich),

der Verein chemischer Fabriken zu Mannheim (Baden).

Für die Sodafabriken ist dieser neue Proceß von größter Wichtigkeit; die Außiger

Fabrik allein stellt jährlich 9000 Ctr. chemisch reinen Schwefel aus Sodarückständen

dar und hat seit der Einführung des Processes schon für 250,000 fl. österr. W.

Schwefel in Handel gebracht. Zieht man nun die Production der übrigen Fabriken in

Betracht, so wird man gewiß den bedeutenden Werth des Verfahrens nicht

unterschätzen. Aber auch andere Vortheile bietet das Verfahren den Sodafabriken, Es

wird nämlich die Ueberproduction an Salzsäure der meisten Fabriken hierdurch

beseitigt, indem die Salzsäure hier zu einer sehr gewinnbringenden Fabrication

verwendet wird. Dadurch wird Es ferner möglich, sowohl beim Verkauf der Salzsäure

als auch bei dem des Chlorkalkes höhere Preise zu erzielen, da man früher froh war,

die überflüssige Salzsäure nur für wenig Groschen in Form von Chlorkalk zu

verwerthen. Dieß sind die pecuniären Seiten der Wiedergewinnung des Schwefels, aber

auch in Hinsicht auf Hygiene ist die Erfindung ein großer Fortschritt zu nennen.

Früher bedeckte man die Sodarückstände, die sich in der Nähe der chemischen Fabriken

in großen Massen anhäufen, mit Erde. Allein diese Mahregel war sehr unvollständig,

die Zersetzung der Sodarückstände ging nicht so schnell, aber doch allmählich von

statten und wurde so eine reichliche und continuirliche Quelle von

Schwefelwasserstoffgas, wodurch die Umgebung der Sodafabriken fortwährend belästigt

wurde. Auf der Außiger chemischen Fabrik wurden alte Rückstände zu Schwefel

verarbeitet, die neun Jahre mit Erde bedeckt und noch in voller Zersetzung begriffen

waren. Durch den Schwefelwiedergewinnungsproceß, der in der Ausführung geruchlos

ist, wird der Schwefel aus den Rückständen entfernt und nach der Entschwefelung

bestehen dieselben im Wesentlichen aus kohlensaurem Kalk und Gyps, beides Körper,

die geruchlos und keiner weiteren freiwilligen Zersetzung mehr fähig sind. Die

Sodarückstände sind also für alle Zeiten ein für alle Mal unschädlich gemacht. Es

ist mithin auch die Unschädlichmachung der Sodarückstände auf eine glückliche Weise

bewirkt. Diese Rückstände, die, wie schon oben angeführt, nur aus kohlensaurem Kalk

und Gyps bestehen, können nun in vielen Fällen mit Erfolg zu landwirtschaftlichen

Zwecken angewendet werden. Wenn man nun bedenkt, welchen großen Werth der jährlich

wiedergewonnene Schwefel sämmtlicher Fabriken repräsentirt, die nach dem Verfahren

arbeiten, welche Summen jährlich verloren gingen, ebenso daß der Landwirthschaft nun so

große Massen Gyps und kohlensaurer Kalk zugeführt werden, so kann das Verfahren auch

in national-ökonomischer Beziehung gewiß wichtig genannt werden.

Tafeln