| Titel: | Dampframme mit directer Wirkung von I. Chrétien, Constructeur in Paris. |

| Fundstelle: | Band 192, Jahrgang 1869, Nr. XCIV., S. 347 |

| Download: | XML |

XCIV.

Dampframme mit directer Wirkung von I. Chrétien, Constructeur in

Paris.

Nach dem Génie industriel, Januar 1869, S. 1 mit

Figuren aus Armengaud's Progrés de

l'industrie, vol. I, Tafeln 101 und 102.

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

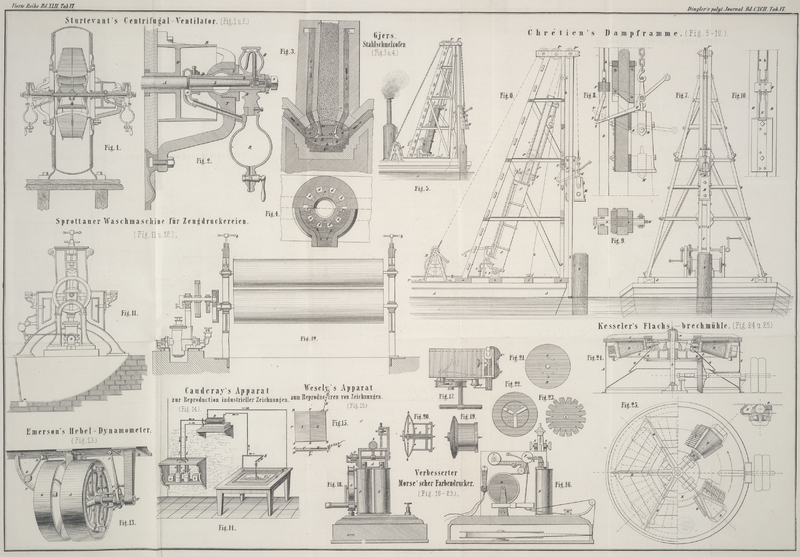

Chrétien's Dampframme.

Es ist nicht lange her, daß zum Einrammen von Pfählen Kunstrammen mit Dampfbetrieb,

sogenannte Dampframmen verwendet werden, namentlich dort,

wo starke Piloten 10, 12 und zuweilen selbst 15 Meter tief einzutreiben sind.

Die Rammarbeit besteht bekanntlich darin, den Rammklotz bis auf eine gewisse Höhe zu

heben und dann frei fallen zu lassen, damit die lebendige Kraft der fallenden Masse

im Moment des Stoßes auf den einzutreibenden Pfahl sich übertrage.

Hierbei müssen gewisse Bedingungen erfüllt werden, wenn ein befriedigendes Resultat,

ein möglichst schnelles und ökonomisches Eintreiben der Pfähle erzielt werden soll.

Diese Bedingungen beziehen sich 1) auf die Anzahl der in der

Zeiteinheit ausgeführten Schläge, 2) auf das Gewicht

des Rammklotzes und 3) auf die Fallhöhe

desselben.

Was den ersten Punkt betrifft, so könnte man der Ansicht seyn, daß das durch eine

gewisse Zahl von Schlägen hervorgebrachte Resultat dasselbe sey, wenn nur das Gewicht und die Fallhöhe des Rammklotzes

unverändert bleiben, einerlei ob die Schläge in kürzeren oder in längeren

Intervallen erfolgen.

Die Erfahrung lehrt jedoch das Gegentheil. So mußten, um nur ein Beispiel anzuführen,

unter gewissen Umständen 100 Schläge auf einen Pfahl ausgeübt werden, um denselben

bis zu einer gewissen Tiefe einzutreiben, wenn 4 bis 5 Schläge auf die Minute kamen;

dagegen war das Eindringen des Pfahles unter sonst gleichen Umständen bei 15 bis 20

Schlägen pro Minute viel bedeutender, d. h. im letzteren Falle waren weniger Schläge erforderlich, um ihn auf die gleiche Tiefe zu treiben. Es gehen in dieser Hinsicht bei gewissen

Bodenarten die Unterschiede sehr weit und die Resultate weichen zuweilen vom

Einfachen zum Doppelten ab.

Man begreift auch in der That, daß, wenn ein Pfahl, der bereits nach einer Reihe von

Schlägen bis auf eine gewisse Tiefe eingedrungen ist, eine Zeit lang vielleicht nur

einige Minuten in Ruhe verbleibt, der durch den eindringenden Pfahl zusammengedrückte Boden

sich wiederum ausdehnt, gegen den Pfahl drückt und durch die so vermehrte Reibung

das weitere Eindringen erschwert.

Erfolgen aber die Schläge schnell nach einander, so bleibt

dem durch jeden Schlag weiter zusammengepreßten Boden nicht die Zeit zum Ausdehnen

und Anpressen an den Pfahl; Es steckt der Pfahl im Boden so zu sagen ringsum frei,

so daß bei dem weiteren Einschlagen fast nur der Widerstand zu überwinden ist,

welcher dem Eindringen der Pfahlspitze entgegensteht. Dieser Umstand macht sich

namentlich bei Arbeiten im weichen Boden, im Sand oder unter Wasser sehr

bemerkbar.

Wenn somit bis jetzt nur die Fallhöhe, das Gewicht und die Zahl der

Schläge eines Rammklotzes angegeben wurden, nach welchen der Pfahl festsaß, so

dürfte fernerhin auch die Zeit zu notiren seyn, innerhalb

welcher die Schläge bis zum Aufsitzen desselben erfolgten.

Uebergehend zum Gewichte des Rammbäres, so ist Es

selbstverständlich, daß mit dessen Vergrößerung die Wirkung der Ramme verstärkt

wird. Indeß ist man in dieser Beziehung auf bestimmte Grenzen angewiesen, well die

Erhöhung des Fallgewichtes über eine gewisse Grenze die Wirkung nicht proportional

erhöht und dann der Uebelstand eintreten kann, daß die Pfähle zersplittert werden.

Man geht somit selten über 800, höchstens 1000 Kilogramme.

Was endlich die Fallhöhe anbelangt, so variirt diese am

meisten. Die beste Rammmaschine ist jene, bei welcher man schwächere wie stärkere Schläge schnell nach einander geben kann. Gewöhnlich beginnt man

mit sanften Schlägen und steigert allmählich deren Wucht, jedoch nur bis zu dem

Maaße, daß keine Beschädigung der Pfähle eintritt. Es dürfte deßhalb eine Fallhöhe

von 5 höchstens 6 Meter als äußerste Grenze anzunehmen seyn, um so mehr, wenn der

Erfolg schnell auf einander folgender Schläge

berücksichtigt bleibt, bei welchen die Rammarbeit in kürzerer Zeit beendet wird.

Wo der Umfang der Arbeiten und die Aufstellungskosten Es gestatten, wird eine Ramme

durch Dampfkraft vortheilhafter betrieben als durch Menschenhand.

Die von Chrétien aufgestellte Dampframme, in Fig. 5

perspectivisch dargestellt, entspricht den im Obigen entwickelten Grundsätzen. Die

Dampframme ist nach demselben System construirt wie dessen Dampfkrahne, von welchen

in diesem Journal Bd. CLXXII S. 189 eingehende Beschreibungen nach beigegebenen

Abbildungen geliefert wurden.

Die Construction dieser Dampframme ist so einfach, daß eine Beschädigung der Maschine

fast unmöglich und ihre Unterhaltung sehr ökonomisch ist. Man kann mit derselben bis

60 ganz sanfte Schläge pro Minute geben; der Arbeiter,

welcher sie dirigirt, bewegt den Steuerhebel entsprechend der Zahl der auszuübenden

Schläge und läßt nach Maaßgabe des Eindringens des Pfahles ein wenig Kette von der

Trommel der Winde ablaufen, damit der Rammbär stets bis zur Tiefe des Pfahlkopfes

falle. Eben so leicht verstellt er die Ausrückvorrichtung, von deren Höhe die

Fallhöhe abhängt, alles dieses ohne Zeitverlust.

Die Rammarbeit erfolgt nämlich mit dieser Maschine auf zweierlei Art, entweder ohne Loslösung des Rammklotzes, so daß dieser mit dem

Haken und der Zugkette auf und ab geht, wenn sehr schnelle aber sanfte Schläge, wie

z. B. im Beginne, gegeben werden, oder der Rammklotz wird hoch gehoben, löst sich in der Höhe selbstständig los und fällt frei

herab. Wenn der Haken an der sofort nach abwärts gehenden Kette den Klotz wieder

faßt, erfolgt ein neuer Hub desselben.

Die nähere Einrichtung dieser interessanten und von Sachverständigen sehr günstig

beurtheilten Dampframme ist nach den in den Progrés de

l'industrie enthaltenen Zeichnungen aus Fig. 6 – 10 zu

entnehmen.

Fig. 6 ist ein

verticaler Schnitt, Fig. 7 die vordere Ansicht von Chrétien's

Dampframme in 1/50 der wirklichen Größe.

Fig. 8 bis 10 sind die

Details der Ausrückvorrichtung in 1/25 wirklicher Größe.

Auf dem Schiffe A liegen die Traversen a, b, c und d, verbunden mit

Längsbalken, als Grundgerüst der Ramme. Auf dem Balken b

ruht das Lager p, in welchem die Drehachse des

Dampfcylinders C gelagert ist, dessen Neigung von der

Höhe des Rammgerüstes abhängt.

Der Dampf gelangt von dem transportablen Dampfkessel, welcher in Fig. 5 zu sehen ist, durch

das Leitungsrohr t in den Dampfkessel T und entweicht nach verrichteter Arbeit durch das

Ausblasrohr t′. Die Dampfvertheilung erfolgt mit

dem Hebel L von freier Hand oder automatisch mittelst

des Steuerungsgestänges f und f′, das durch den zweiarmigen Hebel 1, 1 verbunden ist. An der

Stange f′ sitzt nämlich der verstellbare Baken

e; an diesen und an den am unteren Ende befindlichen

Knopf stößt der mit der Kolbenstange S (Fig. 6) auf- und

abgehende Ausrückhebel g, je nachdem der Dampf unter

oder ober dem Kolben drückend wirkt und der ausgenutzte Dampf abbläst.

Die Kolbenstange S endet mit der Rolle P, um welche die über die Rollen P′ und P″ laufende Zugkette

geschlungen ist. Das eine Ende derselben geht zur Winde H, das andere (mit dem Kuppelungshaken G

versehene) zum Rammklotz M. Dieser erhält seine Führung

wie gewöhnlich zwischen zwei Laufruthen L,L, und Es wird

derselbe durch den ein

fachen Rollenzug P′, P, P" um das Zweifache des

Kolbenhubes gehoben werden.

Zwischen den beiden Säulen D hängt an dem Gleitstück F der Ausrückbügel E,

welcher mittelst der um die Rollen i und j laufenden Schnur h,h vom

Arbeiter in eine beliebige Höhe gehoben werden kann. Der Ausrückhebel q des Hakens G schiebt

zunächst beim Heben des Klotzes M den Bügel E zur Seite, der weiterhin in die verticale Lage

zurückkehrt und nach dem durch das Umsteuern erfolgten Rückgang des Kolbens resp.

des Rammklotzes M den Hebel q zurückhält, somit den Haken G ausrückt, so

daß M frei herabfällt. Diese Auslösung ist deutlich aus

Fig. 8 zu

ersehen. Gleiche Buchstaben bedeuten in allen Figuren gleiche Theile, q′, E′ und G′ bezeichnen in Fig. 8 die Lage der

Auskuppelungstheile im Momente der Auslösung und M′ den Fallklotz.

Der Zweck der Winde H besteht, wie oben bereits

angedeutet wurde, darin die Zugkette allmählich nachzulassen, je nachdem die Pilote

O in Folge der Schläge tiefer in das Erdreich

dringt.

Johann Zeman.

Tafeln