| Titel: | Ueber ein neues Verfahren zum Reproduciren industrieller Zeichnungen; von H. Cauderay, Telegraphen-Inspector in Lausanne. |

| Fundstelle: | Band 192, Jahrgang 1869, Nr. CI., S. 370 |

| Download: | XML |

CI.

Ueber ein neues Verfahren zum Reproduciren

industrieller Zeichnungen; von H.

Cauderay, Telegraphen-Inspector in Lausanne.

Aus dem Bulletin de la Société vaudoise des sciences

naturelles, 1868, vol. X p. 137.

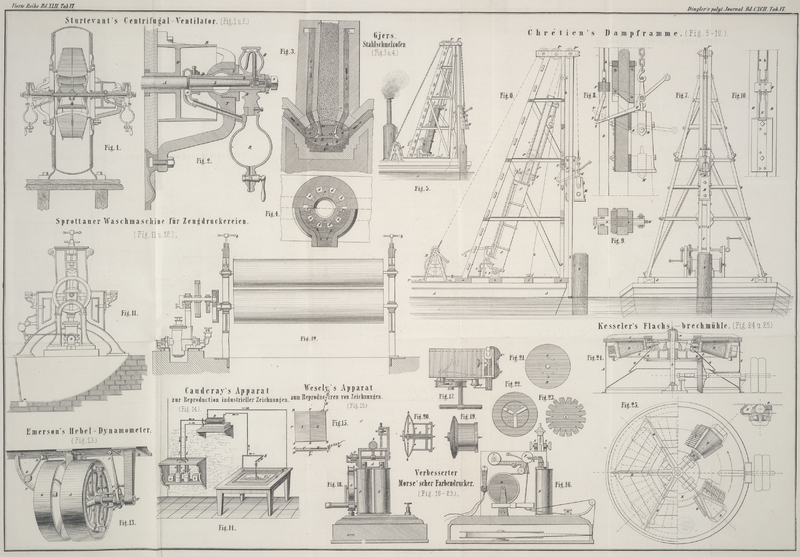

Mit einer Abbildung auf Tab. VI.

Cauderay's Verf. zum Reproduciren industrieller

Zeichnungen.

Um in den Künsten und verschiedenen Industriezweigen eine oder mehrere Copien von

einer Originalzeichnung zu erhalten, macht man häufig Gebrauch von einer

eigenthümlichen leicht ausführbaren Pausirmethode, die im Durchstechen einer großen

Zahl von feinen Löchern besteht, welche die Contouren einer Zeichnung

repräsentiren.

Eine derartig durchgestochene Zeichnung kann wieder unmittelbar als Pausirblatt

verwendet werden.

Um diese Methode auf dem Holze, der Leinwand, dem Glase, Papiere oder anderem Stoffe

anzuwenden, auf denen man ein Muster durch Malerei, Zeichnung oder Stickerei

reproduciren will, genügt es, wenn man das durchgestochene Muster oder die Patrone

mit einer sogenannten Poncette (Tuch-Tupfer, einem spiralförmig

zusammengerollten Tuchbande), welche mit einer colorirenden Substanz bedeckt ist,

behutsam schlägt.

Die Substanz, welche sich vom Tupfer ablöst, geht durch die Löcher der Zeichnung

(Patrone) hindurch, und haftet an der Oberfläche des betreffenden Stoffes, auf

welchen pausirt werden soll, indem sie eine Reihe von gefärbten, den

durchgestochenen Löchern entsprechenden Punkten zurückläßt.

Die auf diese Art mit gepulverter Zeichnungskohle, gepulvertem Graphit etc.Ueberhaupt können alle Substanzen angewendet werden, welche sich leicht in

Pulver verwandeln lassen; außer den oben genannten kann man auch Bleiweiß,

Stärke und selbst Mehl benutzen. erzeugten Contouren können mit einem Pinsel beseitigt (abgestaubt) werden,

was nützlich wird, wenn eine nicht gelungene Zeichnung erneuert werden soll. Wenn Es

erforderlich ist, die Contouren der Zeichnung stetig zu erhalten, so macht man von

einem harzigen Pulver Gebrauch,Textabbildung Bd. 192, S. 370Schwarzes Pulver für Tüll;

6 Theile Judenpech; 13 Theile Copal; 1 Theil BeinschwarzTextabbildung Bd. 192, S. 370Schwarzes Pulver für

Musselin; 17 Theile Copal; 2 Theile Colophonium; 1 Theile Beinschwarz;

Blaues Pulver; Sandaratharz mit ein wenig Indigo; zum Färben; Anderes

blaues Pulver; 17 Theile copal; 2 Theile Mastix (ausgesuchter); 1 Theile

Beinschwarz; Weißes Pulver; 17 Theile Colophonium; 2 Theile Copal; 1

Theile Bleiweiß.Man gibt eine Portion dieser Gemenge in ein irdenes Gefäß und läßt sie am

Feuer schmelzen, indem man nur nach Maaßgabe des Schmelzens weitere

Portionen zugibt. Man zerreibt dann das Product mittelst eines gläsernen

Läufers auf einer Glastafel oder einem steine. über das man mit einem heißen Bügeleisen fährt, nachdem man vorher zwischen das

betreffende Pulver und das Bügeleisen ein Blatt reinen Papieres gelegt hat.

In früheren Zeiten bediente man sich, um eine Zeichnung durchzustechen, einer feinen

Nähnadel, welche einen großen Siegellackkopf hatte. Gegen das Jahr 1824 erfand ein

französischer Ingenieur, Barthélemy, eine Maschine mit

Federn, deren Spiel eine Nadel in Bewegung setzte, welche sich in einem kleinen Rohr

befand, das der Arbeiter oder die Arbeiterin nur längs der Zeichnung zu führen

hatte. Im Jahre 1830 construirte Barthélemy aber zum

Durchstechen von Zeichnungen einen Tretmechanismus mit Schwungrad; dieses setzte

mittelst Transmissionen eine Reihe von Rollen in Thätigkeit, deren letzte mit

excentrischer Achse bei ihrer Rotation die Durchstechnadel hob und senkte.

Gegen Ende des Jahres 1866 hatte ich Gelegenheit, in einem

Stickerei-Etablissement in Lausanne die zuletzt erwähnte Varthélemy'sche Maschine zu sehen und die von derselben

producirte Arbeit kennen zu lernen. Einige Zeit später beobachtete ich eine große

Analogie zwischen den durch die Nadel dieser Maschine und den durch die Funken des

Ruhmkorff'schen Inductionsapparates im Papier

erzeugten Löchern, was mich zu Versuchen in dieser Richtung mit letzterem Apparate

veranlaßte, welche schließlich ausgezeichnete Resultate lieferten.

Als daher bald darauf eine Barthélemy'sche Maschine nicht

mehr regelmäßig functionirte, machte ich den Vorschlag, statt derselben den Ruhmkorff'schen Funkeninductor zu verwenden, was auch

angenommen wurde. Nach verschiedenen Versuchen ließ ich einen vollständigen Apparat

zu diesem Zweck zusammenstellen, welcher sehr befriedigte und definitiv in Gebrauch

kam.

Dieser Apparat ist in Fig. 14 dargestellt und

besteht:

1) Aus einer Batterie A, nämlich zwei einfachen

Zinkkohlen-Elementen (ohne Diaphragma) mit doppelt-chromfaurem Kali

als Erregungsflüssigkeit.Zur Darstellung der Flüssigkeit löst man in 800 Grm. heißen Wassers 100 Grm.

doppelt-chromsaures Kali auf und setzt dann 100 Grm. Schwefelsäure

zu. Diese Elemente werden derartig mit einander verbunden, daß man das eine oder

das andere, oder nöthigenfalls beide gleichzeitig wirken lassen kann, was die

Erregungsflüssigkeit so viel als möglich auszunutzen gestattet; dazu genügt es, das

eine oder das andere, oder beide Gläser, welche die Flüssigkeit enthalten, in die

Höhe zu heben; soll der Apparat nicht mehr functioniren, so läßt man die Gläser

wieder herab. Zum Heben und Senken der Gläser dienen die hölzernen Würfel a und b, welche beliebig

unter dieselben geschoben werden können.

2) Aus einer kleinen Ruhmkorff'schen Spirale B.

3) Aus einer großen Weißblechtafel C, welche mit dem

negativen Pol der Inductionsspirale in Verbindung steht.

4) Aus einem Halter (Conductor) D, welcher mit dem

positiven Pol der Spirale in Verbindung steht und an einer gewundenen Feder hängt.

Dieser Halter ist ein mit Gutta-percha umhülltes Eisenstäbchen, welches sich

in einer Glasröhre befindet (um den Stift S bezüglich

des elektrischen Stromes bei Verrichtung der Arbeit zu isoliren).

5) Mittelst eines hölzernen oder metallenen Ständers E

kann der Conductor (Halter) D von der Person, welche

letzteren in der Hand hält, leicht bewegt und daher der Stift längs den Contouren

der ganzen Zeichnung herumgeführt werden.

Die zu pausirende Zeichnung wird auf das Papier, auf welches pausirt werden soll,

gebracht und dann werden beide auf die Metallplatte C

gelegt und irgendwie befestigt (z. B. durch Ankleben der Ecken). Um die Zeichnung zu

copiren, braucht man nun bloß längs den Contouren derselben so schnell als möglich

den Stift S des isolirten Conductors D, resp. dessen Spitze, herumzuführen, und zwar

möglichst senkrecht auf die Zeichnungsebene (Metallplatte), damit man nicht Löcher

außerhalb den Linien des Originals erhält. Auf diese Weise erhält man eine genaue

Copie des Originals, deren Contouren durch nahe an einander liegende Löcherchen

gebildet werden, welche von dem Inductionsfunken durchgeschlagen wurden.

Die Sicherheit in der Führung des Stiftes braucht nicht so groß zu seyn, als man

glauben könnte, denn die Funken scheinen vorzugsweise den mit Tinte oder Bleistift

gezogenen Linien zu folgen, deren Leitungsfähigkeit größer ist als die der nicht

bezeichneten Theile des Papieres.

Selbst wenn man mehrere Bögen weißen Papieres unter die Originalzeichnung bringt,

werden dieselben auf gleiche Weise durchgestochen.

Die Personen, welche sich das erstemal des Apparates bedienen, erhalten von Zeit zu

Zeit elektrische Schläge; dieser nicht bedeutende Uebelstand verschwindet aber mit

der Uebung.

Wie man sieht, gewährt die Elektricität durch Benutzung des Funkeninductors große

Vortheile vor der Barthélemy'schen Durchstechmaschine;

mein Apparat arbeitet schneller, nimmt einen viel geringeren Raum ein, und da der

unangenehme Gebrauch des Pedales wegfällt, so kann der Arbeiter seine ganze

Aufmerksamkeit der Zeichnung zuwenden.

Erst kürzlich wurde ich auf das von Du Moncel in Paris

(1867Im J. 1866 erschien die fünfte Auflage dieses

Werkes.) erschienene Werk: Notice sur

l'appareil d'induction électrique de Ruhmkorff aufmerksam gemacht, worin

p. 389 bemerkt ist, daß Martin

de Brettes die Anwendung eines Eisenstäbchens und der Unterbrechungsfunken

des Inductors zum Durchstechen von Zeichnungen für die Stickerei vorgeschlagen hat;

bis jetzt konnte ich aber nicht in Erfahrung bringen, daß sein Vorschlag irgendwo in

Anwendung kam.

J. W.

Tafeln