| Titel: | Ueber J.John Gjers' Verfahren zur Stahlfabrication. |

| Fundstelle: | Band 192, Jahrgang 1869, Nr. CVIII., S. 406 |

| Download: | XML |

CVIII.

Ueber J.John Gjers'

Verfahren zur Stahlfabrication.

Aus Engineering,November 1868, S.

413.

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Gjers' Verfahren zur Stahlfabrication.

Schon früherPolytechn. Journal Bd. CXC S. 110. brachten wir nach dem Mechanics' Magazine eine

Mittheilung über das jetzt patentirte Verfahren von John Gjers, technischem Dirigenten der Hüttenwerke von Hopkins, Gilkes und Comp., sowie von Lloyd und Comp. in

Middlesborough, zur Darstellung von Stahl — hauptsächlich aus

Cleveland-Eisen — und ergänzen nun jenen Artikel durch nachstehende

Einzelheiten seiner Methode.

Gjers schmilzt Stabeisen mit einem Zusätze von

manganhaltigen Eisenerzen oder von einem Gemenge aus reinem Eisenstein und reinem

Braunstein, ferner mit dem nöthigen Zuschlage und einem Ueberschusse von

kohlenstoffhaltigen Substanzen ein. Gewöhnlich wird das einzuschmelzende Metall mit

einer Schicht von diesem Gemenge überzogen, nachdem letzteres mit Wasser zu einem

dicken, mörtelartigen Brei angemacht worden. Anstatt des Wassers ist die Anwendung einer

bituminösen öligen etc. Substanz vorzuziehen, welche beim Erhitzen

Kohlenwasserstoffe abgibt und einen kohligen Rückstand hinterläßt; gewöhnlicher

Gastheer oder rohes Petroleum dürften sich zu diesem Zwecke wegen ihrer Billigkeit

am meisten empfehlen. Da dieses Gemenge in Folge seiner Zusammensetzung, schon für

sich selbst, im Ofen ein stark gekohltes, manganhaltiges Eisen und eine

leichtflüssige Schlacke gibt, so wird das in Arbeit genommene Metall, indem jenes

Gemenge als Ueberzug angewendet wird, durch diese Behandlung stark gekohlt und

rascher zum Schmelzen gebracht, und als Product erhält man einen leichtflüssigen

Stahl und eine leichtflüssige Schlacke, welche letztere schützend für den ersteren

wirkt.

Demgemäß werden nach Gjers' Verfahren Puddelschienen, oder

Puddelstahl, Rohstahl, Stahl- oder Stabeisenabfälle in Stücke zerschnitten,

und in ein Gemenge von ungefähr 100 Th. Steinkohlentheer, 50 Th. Eisenstein, 25 Th.

Braunstein und 25 Th. gelöschtem Kalk eingetaucht. Man nimmt zu dem Gemenge

verhältnißmäßig mehr oder weniger Oxyde und mehr oder weniger Kalk, je nachdem ein

härteres oder ein weicheres Product erzielt werden soll; erforderlichen Falles nimmt

man auch mehr Kohlenstoff, und zwar in Form von Holzkohle. Nachdem das auf diese

Weise präparirte Material trocken geworden ist, schmilzt man Es in Tiegeln oder auf

dem Herde eines Flammofens ein; vorzuziehen ist Es jedoch, dazu einen continuirlich

betriebenen Stahlofen zu benutzen. Gjers wendet einen Siemens'schen Regenerativ-Flammofen an, welcher in

der Mitte mit einem tiefen, zur Aufnahme des flüssigen Stahles bestimmten Sumpfe

oder Recipienten versehen ist, und empfiehlt, über diesem Recipienten, oder noch

besser um ihn herum oder an jeder Seite desselben eine große, oder eine Anzahl

kleinerer Röhren (Retorten) aus sehr feuerfestem Material anzubringen.

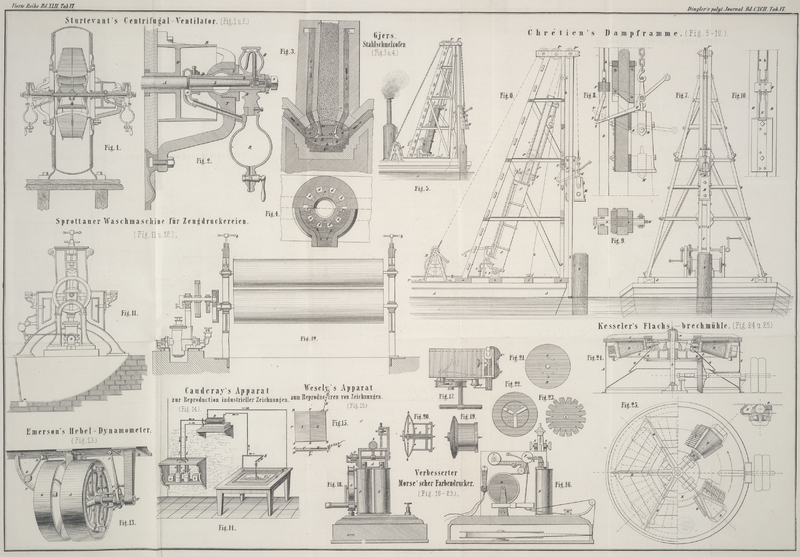

Fig. 3 ist ein

Verticalschnitt und Fig. 4 ein theilweiser Horizontalschnitt eines continuirlichen

Stahlschmelzofens nach Gjers' System. Die aus den

Abbildungen nicht ersichtlichen Theile dieses Ofens sind nach dem bekannten Siemens'schen Regenerativsysteme construirt.

Da die Regeneratoren zwei Reihen bilden, so werden die in den Gaserzeugern erhaltenen

Gase aus diesen durch einen Canal abgeleitet und mit Hülfe des Reversirventiles

durch den einen oder den anderen der Regeneratoren hindurchgeleitet; von hier läßt

man sie, nachdem sie erhitzt worden, in den Ofen abwechselnd an der rechten und an

der linken Seite des Heizraumes a eintreten. Dabei

treffen sie mit der aus dem anderen Regenerator derselben Reihe kommenden erhitzten

atmosphärischen Luft zusammen, und verbrennen nun. Die dadurch erzeugten Verbrennungsproducte treten aus

dem Heizraume an der Seite aus, die der, durch welche die Gase und die erhitzte

atmosphärische Luft eintreten, entgegengesetzt ist. b

ist der in der Mitte des Ofens angebrachte, zur Aufnahme des flüssigen Stahles

dienende Sumpf oder Recipient. Die Sohle b1 desselben besteht aus gemahlenem

Ganister von gleicher Art wie der zum Ausschlagen der Bessemer'schen Birne angewendete; derselbe wird fest eingestampft, und

zwar so, daß die Sohle vom Stichloche h ab allmählich

ansteigt. Auch kann man den Ganister mit ungefähr 1 Proc. gebranntem Kalk oder mit

etwa 2 Proc. fein gemahlenem feuerfestem Thon versetzen. Gjers wendet auch ein Gemenge von reinem Quarzsande und etwa 1 Proc.

gebranntem Kalk oder ungefähr 2 Proc. fein gemahlenem feuerfestem Thon, oder von

gemahlenem reinem Quarz mit einem dieser letzteren Körper, unter Zusatz der

erforderlichen Wassermenge an. Durch diese zum Schlagen der Sohle benutzten

Futtermaterialien wird bezweckt, daß bei Einwirkung starker Hitze die

Kieselsäuretheilchen zu einer harten Rinde zusammenschmelzen oder

zusammensintern.

c,c ist die große Röhre

(Retorte) oder der große Tiegel, welcher zum ununterbrochenen Einschmelzen der oben

angegebenen Beschickung dient; dieser Theil des Ofens besteht aus feuerfesten

Ziegelsteinen, er steht, wie aus der Zeichnung ersichtlich, vertical über dem

Recipienten b und wird mittelst Canälen d,d erhitzt, durch welche

man einen Theil der Flamme aus der Kammer oder dem Heizraum a in die Esse entweichen läßt, ohne daß sie durch die Regeneratoren an der

dem Eintritte der Gase und der erhitzten Luft entgegengesetzten Seite der Kammer

zieht. Der untere Theil c′ des Rohres oder

Tiegels c ruht auf einem (mit punktirten Linien

angedeuteten) aus Ganister oder Graphit bestehenden Untersatze k und verjüngt sich nach unten zu; am Boden ist er

geschlossen, jedoch mit Oeffnungen e,

e versehen, durch welche der erzeugte Stahl oder das

Homogeneisen in den Recipienten b tritt.

Der Betrieb des Ofens selbst wird in nachstehender Weise geleitet.

Nachdem das zur Erzeugung von Gußstahl oder Homogeneisen erforderliche Material durch

die Gicht des Rohres oder Tiegels aufgegeben worden, wird letzterer mit seinem

Deckel geschlossen; dann wird allmählich geheizt. Die in dem unteren Theile c′ des Tiegels befindlichen Theile der

Beschickung, welche der stärksten Hitze des Ofens ausgesetzt sind, gerathen nach und

nach in flüssigen Zustand, treten als Stahl oder Homogeneisen durch die Oeffnungen

e, e in den Recipienten

und bleiben der ferneren Einwirkung der Hitze ausgesetzt, jedoch geschützt durch die

Schlacke. Nach Gjers' Angabe verliert der Stahl,

ungeachtet dieses Schutzes durch die Schlacke, in dem Recipienten b allmählich Kohlenstoff und wird dem Homogeneisen immer ähnlicher;

deßhalb stellt er dieses Product in dem Tiegel stets etwas härter, d. h.

kohlenstoffreicher dar, als Es schließlich erforderlich ist.

Zur Erzeugung von Homogeneisen zieht er Es dagegen vor, den Zuschlag von Eisenstein

zu vermehren und weniger Mangan und Kohlenstoff zuzusetzen. Mit anderen Worten: zur

Darstellung von hartem Stahl wendet er einen Ueberschuß von Kohlenstoff an, welcher

hinreicht, alles Eisenoxyd zu reduciren, das dadurch entstandene Eisen stark zu

kohlen und Es leichtflüssig zu machen; wohingegen er, um Homogeneisen zu erhalten,

nur so viel Kohlenstoff anwendet, daß alles Erz reducirt und das erhaltene Eisen nur

wenig gekohlt wird.

So muß z. B. das Gemenge, welches mit Stabeisen etc. eingeschmolzen werden soll, um

harten Stahl zu geben, auf 100 Theile Erz etwa 20 bis 25 Theile Holzkohle oder deren

Aequivalent enthalten, und die dem Eisen zuzusetzende Quantität dieses Gemenges muß

auf 100 Theile des ersteren 20 bis 35 Th. betragen. Zur Erzeugung weicherer

Stahlsorten, welche dem Homogeneisen näher stehen, nimmt Gjers auf 100 Th. Erz 15 bis 20 Th. Kohlenstoff, und auf 100 Th. Eisen

etwa 35 bis 50 Th. von diesem Gemenge. In der Praxis erhielt er einen sehr guten

Stahl, durch Einschmelzen von ungefähr 100 Pfd. ziemlich stahlartiger Rohschienen,

oder Luppen mit etwa 33 Pfd. eines Gemenges von 100 Th. reichen, ursprünglich 2 bis

3 Proc. Manganoxyd enthaltenden Eisensteines mit der zur Bildung einer

leichtflüssigen Schlacke erforderlichen Menge Kalk und Kieselsäure nebst 20 Th.

Holzkohle. In diesem Falle wird das Gemenge nicht als Ueberzug angewendet, sondern

in ein Pulver von der Gröbe feinen Schrotes verwandelt, und ohne Zusatz von Theer

oder Fett mit dem Metalle auf die angegebene Weise eingeschmolzen, indem die

Holzkohle die Stelle jener kohlenstoffhaltigen Substanzen vertritt.

Vor dem Abstechen des Stahles oder Homogeneisens aus dem Recipienten b muβ man wiederholt Proben ziehen, um sich zu

überzeugen, daß das Metall in dem erforderlichen Grade gekohlt ist; ist dieß nicht

der Fall, so muß man eine genügende Menge von Roheisen, gefeintem Eisen oder

wiedergekohltem Puddeleisen zuschlagen. Hierauf sticht man Es aus dem Recipienten in

Zainformen ab und gibt dann neue Mengen der Beschickung auf.

Tafeln