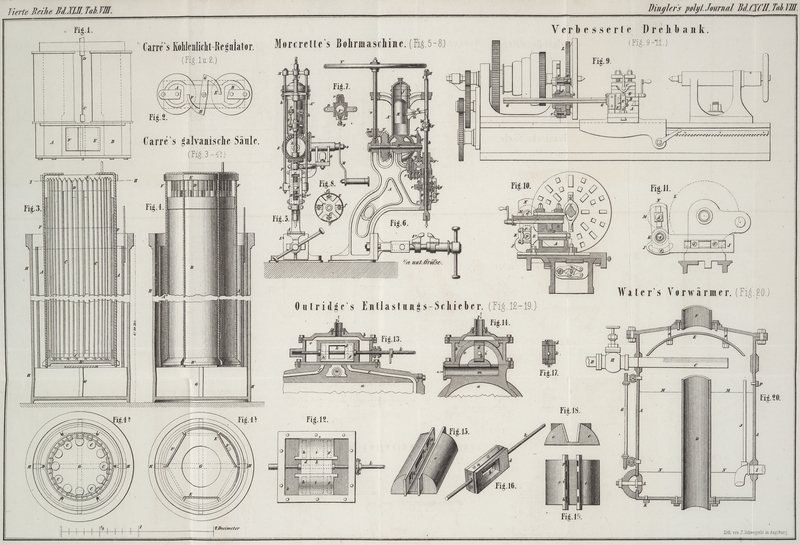

| Titel: | Kleine Bohrmaschine von D. Morcrette Mechaniker in Saint-Quentin. |

| Fundstelle: | Band 192, Jahrgang 1869, Nr. CXIX., S. 447 |

| Download: | XML |

CXIX.

Kleine Bohrmaschine von D. Morcrette Mechaniker in

Saint-Quentin.

Nach Armengaud's Génie industriel, März 1869, S.

144.

Mit Abbildungen auf Tab.

VIII.

Morcrette's Handbohrmaschine

Die in Fig.

5–8 in 1/12 natürlicher Größe dargestellte Handbohrmaschine zeichnet sich

aus:

1) durch die eigenthümliche Anordnung, durch welche der Bohrer allmählich in dem

Bohrloch vorschreitet oder nach Belieben eingehalten werden kann;

2) durch eine Einrichtung, welche dazu dient die Tiefe des Bohrloches zu regeln und

welche zugleich die abwärts gehende Bewegung des Bohrers selbstthätig unterbricht,

wenn die gewünschte Tiefe erreicht ist;

3) durch die Möglichkeit einer leichten Aenderung der Geschwindigkeit des

Niederganges des Bohrers, je nachdem er in verschiedenem Metall gleich schnell

gedreht wird.

Fig. 5 stellt

die vordere Ansicht, Fig. 6 den entsprechenden Verticalschnitt und Fig. 7 und 8 Details von Morcrette's Bohrmaschine dar.

Das Gerüst A ist aus einem Stück gegossen und enthält die

Lager für die Bohrstange b, für die Welle v mit dem Schwungrad V,

sowie für die Antriebswelle o, welche durch die

Handkurbel M in Bewegung gesetzt wird. An der

Antriebswelle sitzt das Kegelrad m, welches in das

Doppelkegelrad N eingreift; letzteres ist auf der

horizontalen Welle N′ (Fig. 6) aufgekeilt, von

welcher aus die drehende Bewegung einerseits auf die Schwungradwelle v durch das Kegelrad n,

andererseits auf die Bohrstange b vermittelst der

Kegelrăder E und F′ erfolgt. Letzteres sitzt wie gewöhnlich mit Feder und Nuth an

der Bohrstange b.

Die vertical verschiebende Bewegung des Bohrers geschieht folgendermaßen: Auf der

Bohrstange ist die mit Schraubenwindungen versehene Hülse B aufgeschoben und in geeigneter Weise gegen eine Längsverschiebung

gesichert. Sie erhält jedoch nach Maaßgabe des Niederganges des Bohrers eine

drehende Bewegung von dem fest aufsitzenden Rädchen e,

welches in eine Reihe von drei Getrieben e′

eingreift. An der Achse des letzteren sitzt oben das Sperr- oder Sternrad s (Fig. 6), welches so oft

gedreht wird, als die von der Rückwand des Rades E

vorstehenden Stifte f an einen Zahn des Rades s anstoßen und dasselbe weiterschieben, demzufolge e′, e und endlich die

Hülse B gedreht wird.

In Fig. 8 sind

vier der bezeichneten Stifte f, aber nur zwei derselben

vorstehend, also zur Thätigkeit kommend angebracht. Im Ganzen lassen sich jedoch

acht Stifte in die Schlitze einlegen und mit Hülfe der Stellmuttern f′ feststellen.

Ferner umgibt die hohle Schraubenspindel B die Mutter E′, welche jedoch nur auf einem Theil des

Umfanges mit Muttergewinden versehen ist, wie dieß in Fig. 7 sichtbar gemacht

ist. Die Mutter sitzt im Bronzestück D derart, daß die

bei r befindliche Spiralfeder stets das Muttergewinde

aus dem Schraubengewinde auf B auszurücken strebt; im

eintretenden Fall wird der Niedergang des Bohrers unterbleiben.

Der vordere Ansatz der Mutter E′ steht vor einem

schief ausgeschnittenen Gleitriegel x; je nachdem nun

dieser mittelst der Schraube y festgestellt ist, wird

der Eingriff von E′ und B hergestellt oder ausgelöst, indem für den ersten Fall die Federkraft von

r aufgehoben, für den zweiten dagegen wirksam

gemacht wird. Bemerkt muß noch werden, daß x und y mit dem Stück D nach

abwärts gehen. Der Querbügel D steht nun durch die zwei

senkrechten Stangen h, h mit dem Querstück H, H in Verbindung, in dessen Mitte die Stellschraube

i sich befindet. Da diese auf die Bohrstange b drückt, so wird dieselbe mit dem Bohrer nach abwärts

gehen, wenn die Mutter E′ im Eingriffe mit B, also mit dem Querbügel D

nach abwärts sich verschiebt. Den Aufgang der Bohrstange bewirkt nach Auslösung der

Mutter E′ das mit der Bohrstange durch die Hebel

g und G verbundene

Gegengewicht K, welches im Gehäuse A′ eingeschlossen ist.

Die selbstthätige Unterbrechung der Längsverschiebung des Bohrers erfolgt dadurch,

daß die Schraube y beim Niedergang endlich an den Backen

o′ anstößt und dadurch den Riegel x in jene Lage gelangen läßt, wobei der Eingriff der

Mutter E aufgehoben wird. Dieser Backen o′ läßt sich mittelst der Flügelschraube o2 in einer Nuth o der Leiste c je nach der

Tiefe des Bohrloches feststellen. Die Leiste c ist an

dem Bronzerahmen U angeschraubt.

Es wird diese Anordnung nomentlich dann von Werth seyn, wenn verschieden weite

Bohrungen verschieden tief in einer Achse bewerkstelligt werden sollen.

Zur Feststellung des zu bohrenden Gegenstandes dient der ersichtlich gemachte

Parallelschraubstock E2.

J. Z.

Tafeln