| Titel: | Ueber F.Carré's verbesserte Daniell'sche Säule und dessen neuen Regulator für das elektrische Kohlenlicht; Bericht von Jamin. |

| Fundstelle: | Band 192, Jahrgang 1869, Nr. CXXIV., S. 466 |

| Download: | XML |

CXXIV.

Ueber F.Carré's verbesserte Daniell'sche Säule und dessen neuen Regulator für das elektrische Kohlenlicht;

Bericht von Jamin.

Aus dem Bulletin de la société d'Encouragement, Februar

1469, S. 69

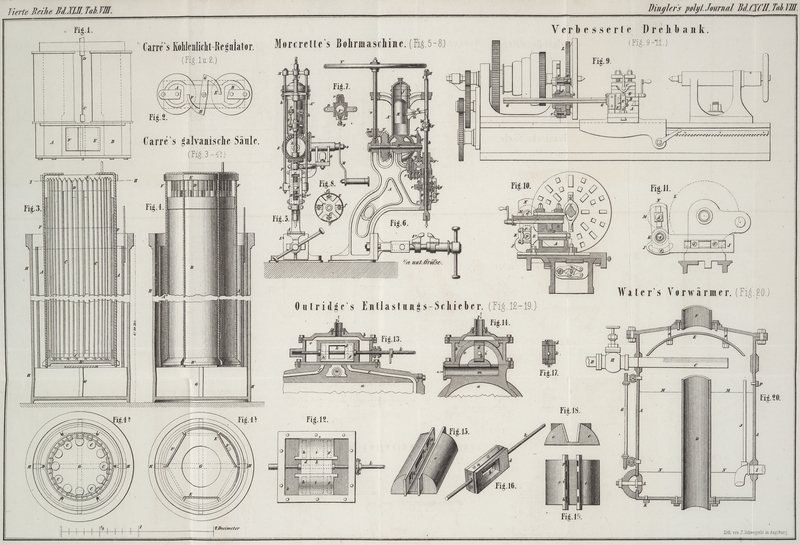

Mit Abbildungen auf Tab.

VIII.

Carré's verbesserte Daniell'sche Säule

Der durch seine sinnreichen Apparate zur Eiserzeugung wohl bekannte Civilingenieur F.

Carré in Paris (148, boulevard Richard-Lenoir) hat der société

d'Encouragement die von ihm modificirte Daniell'sche Säule und seinen neuen Regulator für das elektrische Kohlenlicht

zur Begutachtung vorgelegt.

1. Das Carré'sche Element.

Diese Säule ist nicht neu; sie ist dieselbe, welche Becquerel (Vater) im Jahre 1829 erfand, die in England adoptirt wurde und

welche man gewöhnlich, aber mit Unrecht, Daniell'sche

Säule nennt.

Carré hat in derselben wesentliche Verbesserungen

eingeführt,Eine Notiz über das Carré'sche Element wurde im

polytechn. Journal Bd. CLXXXVIII S. 400

mitgetheilt. indem er sie in folgender Weise construirte:

In der Mitte befindet sich ein cylindrisches Gehäuse, welches durch verticale

Tannenholzstäbe gebildet ist; Es enthält die Kupfervitriol-Krystalle und

dient einem zweiten äußeren Gehäuse, das aus dünnen Kupferdrähten angefertigt ist,

zur Unterstützung. Diese Drähte bilden den positiven Pol; sie dienen so lange als

der auf ihrer Oberfläche entstehende Kupferniederschlag ihre Zwischenräume nicht

ausgefüllt hat. Die beiden Gehäuse befinden sich in dem porösen Gefäße (Diaphragma).

Um letzteres billiger herzustellen und die Leitungsfähigkeit desselben zu erhöhen,

verfertigt Es Carré aus Albuminpapier, welches in Dampf

bei der Temperatur von 230° C. erhitzt und dann mit Gummilack geleimt wurde,

so daß Es einen Cylinder bildet, dessen Basis eine Porzellanschale ist. Da ein

solches Diaphragma leicht zerbrechlich ist, so versieht man Es mit einem System von

Bindfäden, welche die poröse Zelle mit Allem was sie enthält zu heben gestatten,

falls man die Säule auseinandernehmen und reinigen will.

Um diese poröse Zelle herum wird der amalgamirte Zinkcylinder eingelegt, und zwar in

ein Glas welches mit Zinkvitriol gefüllt ist. Die Verbindung eines Elementes mit dem

anderen bietet nichts Eigenthümliches dar. Der Zinkcylinder hat einen Durchmesser

von II Centimeter und 55 Centimeter Höhe. Jedes Element

kommt beim Constructeur auf 6 Fr. 30 Cent. zu stehen. Die porösen Zellen müssen

ziemlich oft erneuert werden, kosten aber nur 20 Centimes.

Als Bunsen, indem er das Platin durch Kohle ersetzte, das

Grove'sche Element ökonomisch gemacht hatte, wurden

die früher bekannten Säulen wegen ihrer relativ schwachen Wirkung fast allgemein

aufgegeben. Das Bunsen'sche Element hat aber auch seine

Uebelstände; Es erfordert concentrirte Säuren und entwickelt scharfe Dämpfe, so daß

die Orte, wo eine Anzahl solcher Elemente thätig ist, unbewohnbar bleiben. Trotz der

Amalgamirung wird der Zinkcylinder oft sehr schnell zerfressen und daher zur

weiteren Verwendung unbrauchbar. Nach einigen Stunden ist die Säule unthätig, weil

die Salpetersäure sich verdünnt hat; man muß daher die Säure durch frische

concentrirte ersetzen.

Die Daniell'sche Säule hat keinen dieser Uebelstände; sie

erfordert gar keine Säure, ist geruchlos und entwickelt nichts; das Zink wird darin bloß während

ihrer Thätigkeit aufgelöst und Es geht von demselben nichts verloren; das

schwefelsaure Kupferoxyd wird vollständig reducirt und nicht nur ganz ausgenutzt,

sondern Es schlägt sich auch reines Kupfer nieder, welches zu viel höherem Preise

als das gewöhnlich im Handel vorkommende Metall verkäuflich ist. Vom ökonomischen

Standpunkte und dem der Reinlichkeit und Gesundheit, ist daher die Daniell'sche Säule vorzuziehen; auch schon deßwegen, weil

die Wirkung derselben sehr lange ungeschwächt andauert, indem sie 200 Stunden ohne

bedeutende Schwächung functioniren kann, unter der einzigen Bedingung, daß man alle

24 Stunden einen Theil des schwefelsauren Zinkoxydes, welches das Zinkblech umgibt,

durch reines Wasser ersetzt.

Diese Kette hat jedoch den Nachtheil, daß ihre elektromotorische Kraft gleich 3 ist,

während die des Bunsen'schen Elementes gleich 5 ist. Ist

aber diesem Umstande eine so große Wichtigkeit beizulegen, wie man bisher geglaubt

hat? Die elektromotorische Kraft kann man allerdings nicht ändern; Es ist aber sehr

leicht, den Widerstand eines Elementes zu vermindern, indem man, wie Es auch Carré gethan hat, seine Oberfläche vergrößert.

Nehmen wir nun an, daß 5 Daniell'sche Elemente denselben

Widerstand haben wie 3 Bunsen'sche, so werden sie

dieselben zu allen Zwecken vollständig ersetzen, weil sie dieselbe elektromotorische

Kraft und auch denselben Widerstand haben. Selbst wenn man sie soweit vergrößert,

daß dieser Widerstand geringer als jener der 3 Bunsen'schen Elelemente wird, so werden sie im Ganzen den letzteren

vorzuziehen seyn; im Allgemeinen wird eine Säule von n

Daniell'schen Elementen mehr werth seyn, als eine von

3n/5 Bunsen'schen.

Allerdings werden die Auslagen für Zink im Verhältniß von 5 : 3 größer, aber die für

Säure werden erspart, weil das schwefelsaure Kupferoxyd gar keine Kosten verursacht.

Im Ganzen liegen die Vortheile in jeder Hinsicht, mit alleiniger Ausnahme der Anzahl

der Elemente, auf Seite der Daniell'schen Batterie.

Carré stellte eine Batterie von 60 Elementen dem

Laboratorium der Sorbonne zur Verfügung und ich habe dieselbe zu allen meinen

Versuchen mit dem elektrischen Licht benutzt.

2. Der Carré'sche Kohlenlicht- Regulator.

Bezüglich der Gleichförmigkeit des elektrischen Kohlenlichtes lassen jetzt der

Regulator von Serrin und der von Foucault nichts mehr zu wünschen übrig;Serrin's Kohlenlicht-Regulator neuester

Construction ist beschrieben im Polytechn. Journal Bd. CLXXXVIII S. 427; der Regulator von Foucault in Bd. CLXXX S. 437. der Apparat von Carré ist jedoch einfacher.Eine Notiz über Carré's

Kohlenlicht-Regulator wurde im polytechn. Journal Bd. CLXXXVIII S. 502 mitgetheilt.

Denken wir uns einen Elektromagnet durch zwei parallele horizontale Cylinder

gebildet, deren Pole A und B

sind, Fig. 1

und 2.

Zwischen ihnen befindet sich, parallel zu ihrer Richtung, eine Lamelle von

gehärtetem Stahl C,D, in C

festgehalten, in D beweglich, so daß sie sich drehen und

als Feder wirken kann. Andererseits ist sie fest verbunden mit dem Contacte E,F; dieser ist es, welcher sie dreht, und die Torsion

strebt sie in ihre vorige Lage zurückzubringen.

Dieser Contact, welcher in einer senkrechten Ebene angebracht ist besteht aus einem

Querstück von weichem Eisen G,H, welches mit zwei

eisernen Bogenstücken GE und HF verbunden ist. Die Pole A und B, ziehen E und F an, aber auch und hauptsächlich die Cnden des

Querstückes H,G, so daß das Querstück sich A und B gegenüber zu

stellenstrebt. Die Bögen HF und GE sind keineswegs kreisförmig; sie sind Theile von Spiralen, welche auf

experimentalem Wege gefunden wurden, derartig gekrümmt, daß die Anziehungskraft von

der ersten bis zur letzten Stellung zunimmt, jedoch weniger rasch als die Reaction

der Stahlfeder. Für eine gegebene Kraft des Magneten bleibt das Querstück G,H in einer schiefen Lage stehen; wenn diese Kraft

zu- oder abnimmt, so ändert sich die Neigung von G,H. Diese sinnreiche Anordnung gestattet Winkelbewegungen von 60°

für wenig beträchtliche Aenderungen in der Stromstärke zu erhalten.

An diesem Contacte ist ein verticales Stäbchen befestigt, dessen oberes Ende sich

bedeutend hebt oder senkt, und welches durch geeignete Bewegungsübertragungen die

Kohlenstücke einander nähert oder von einander entfernt.

Der Vortheil dieses neuen Apparates besteht darin, daß er viel billiger als die

bisher angewandten ist.

Präparirte Kohle für das elektrische Licht. — Die

Gaskohlen (Retortenkohlen), welche man gewöhnlich anwendet, haben den Uebelstand,

mit einem unangenehmen Zischen abzubrennen. Es gelang Carré, diesen Uebelstand vorerst zu vermindern, indem er die Kohlen in

Salzlösungen kochen ließ; das chlorsaure Kali beseitigt dieses Geräusch; dasselbe

thut die Borsäure, und da diese außerdem eins Art Firniß auf den Stiften absetzt,

so verzögert sie deren Verbrennung in in der Luft. Nach diesen ersten Versuchen

fabricirte Carré Stifte in verschiedener Weise, z. B.

indem er Kienruß mit pulverisirter Steinkohle mischte, das Gemisch in Stahlformen

sehr stark comprimirte und Es hernach bei hoher Temperatur brannte, um der Masse

mehr Consistenz zu ertheilen. Man kann hernach diese Kohlen mit fetten Stoffen oder

mit dichtem Syrup tränken und sie einem zweiten Brennen unterziehen.

Solche Kohlen brennen ohne alles Geräusch ab und leuchten bedeutend lebhafter als die

bisherigen. Die besten sind aber diejenigen, welchen man Spuren von pulverisirtem

Antimon, oder von reducirtem Eisen, oder von Zinn zugesetzt hat; sie geben einen

enormen Lichtbogen, und die Lichtmenge, welche in meinem Laboratorium gemessen

wurde, war im Verhältniß von 1 zu 1,68 vergrößert.

Beschreibung der Abbildungen der Carré'schen Säule.

Fig. 3,

verticaler Durchschnitt der Säule;

Fig. 4, Aufriß

derselben;

Fig. 4a, horizontaler Durchschnitt nach der Linie

I, II der Fig. 3; Fig. 4b, Ansicht von Oben.

A amalgamirter Zinkcylinder.

B cylindrisches Diaphragma von Pergamentpapier oder von

Eiweißpapier.

B1 Boden (Schale) aus

gebranntem Thon, auf welchen der Papiercylinder mit Gummilack geleimt ist.

C cylindrisches Gehäuse, aus verticalen Tannenholzstäben

gebildet, welche auf einem hölzernen Boden ruhen, der an seinem Umfang mit

Vorsprüngen versehen ist; diese Stäbe sind oben durch eine kupferne Krone D verbunden, deren oberer Rand gezahnt ist.

Kupferdrähte von beiläufig 0,8 Millimeter Stärke, welche zwischen den Zähnen der

Krone D und den Vorsprüngen am Boden des Ge bäuses C gezogen sind, bilden um dieses Gehäuse ein leitendes

Netz, auf welchem sich das reducirte Kupfer ablagert.

E ringförmige Scheibe, welche die kupferne Krone D bedeckt.

F getheerte Schnur zum Zusammenhalten des Ganzen ; sie

ist durch die Einschnitte am Thonboden B1 und an der Scheibe E gezogen.

Man gibt Kupfervitriol-Krystalle in das Gehäuse C,

so daß sie dasselbe auf seine ganze Höhe füllen, daher die Lösung stets überall

gesättigt bleibt.

G ist ein Kreuzständer, welcher den Thonboden B1 sowie den Zinkcylinder A trägt; sein Zweck ist, den zu Boden sinkenden

Kupferschlamm aufzunehmen und das papierene Diaphragma gegen Bekrustung zu

sichern.

H ist das äußere Gefäß, welches den Apparat umhüllt und

den Schlamm aufnimmt.

J. W.

Tafeln