| Titel: | Modification des Pyknometers; von Dr. Wilhelm Friedr. Gintl. |

| Fundstelle: | Band 194, Jahrgang 1869, Nr. XV., S. 43 |

| Download: | XML |

XV.

Modification des Pyknometers; von Dr. Wilhelm Friedr. Gintl.Aus Fresenius

Zeitschrift für analytische Chemie Jahrgang VIII, vom

Verf. mitgetheilt.

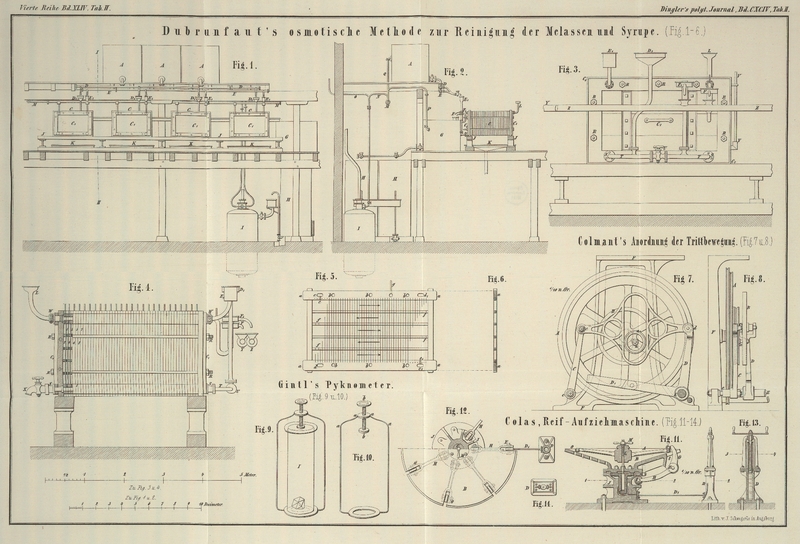

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Gintl, Modification des Pyknometers.

Jeder der irgend öfter in die Lage gekommen ist, das specifische Gewicht fester oder

flüssiger Körper mit Hülfe des Pyknometers bestimmen zu müssen, wird mir zustimmen,

wenn ich behaupte, daß dergleichen Bestimmungen immer ihr Mißliches haben und ich

dürfte wohl kaum der Einzige seyn, der gerade dieser Methode der Bestimmung

specifischer Gewichte den Vorwurf einer zu dem Grade der erreichbaren Genauigkeit in

keinem Verhältnisse stehenden Umständlichkeit macht. Von den gebräuchlichsten Formen

des Pyknometers sind jene, welche zur Erreichung einer vollständigen Füllung mit

einem längeren oder kürzeren, durchbohrten Glaspfropfen, so wie die, welche mit

einer durchbohrten Platte verschließbar sind, allerdings, namentlich da, wo nur

wenig Substanz zur Verfügung steht, oder es sich um flüchtige Substanzen handelt,

jenen Formen vorzuziehen, wo die Größe des Volums durch Auffüllen bis zu einer Marke

oder Ablesen an einer Scala bestimmt wird; indeß haften denselben immerhin

Uebelstände an, die leicht zu irrigen Resultaten führen können. So ist es

beispielsweise kaum möglich, zumal bei Anwendung einer etwa leichter flüchtigen

Flüssigkeit, in Folge der fortwährend statthabenden Verdunstung des

Pyknometerinhaltes, ein constantes Gewicht zu bekommen, und wenn schon dieses Moment

die Sicherheit der Gewichtsbestimmung illusorisch macht, so ist das um vieles mehr

bezüglich des Umstandes der Fall, daß sich bei dem vor der Wägung nöthigen sorgfältigen Reinigen

des Pyknometers an der Außenseite u.s.f. ein Anfassen desselben und also eine durch

die Körperwärme bedingte Temperaturerhöhung des Pyknometers und seines Inhaltes kaum

vermeiden läßt, deren nächste Folge die seyn wird, daß ein Theil der durch die

Wärmezufuhr ihr Volum vergrößernden Flüssigkeit aus dem Pyknometer austreten wird,

und dieses also nach dem Wiedereintritt der vorigen Temperatur in Folge der nunmehr

eintretenden Volumenverminderung der Flüssigkeit von dieser nicht mehr völlig

erfüllt werden wird. Deßhalb ist es ja auch eine der Hauptregeln für derartige

Bestimmungen spec. Gewichte, sey es flüssiger Körper, sey es fester, das Pyknometer

möglichst wenig anzulassen und also jede Temperaturerhöhung zu vermeiden; eine

Regel, die freilich leichter ausgesprochen als eingehalten ist. Die Größe der durch

dergleichen Zufälligkeiten bedingten Fehler, die sich allerdings in bekannter, das

Verfahren aber nicht vereinfachender Weise, wenigstens theilweise corrigiren lassen,

mag wohl in vielen Fällen, Zumal bei irgend sorgfältigerer Ausführung der

Bestimmungen, kaum in die Waagschale fallen, aber in Fällen, wo zumal wenig Substanz

zur Verfügung steht, oder wo es eine flüchtigere Flüssigkeit ist, um deren

Untersuchung es sich handelt, können selbst bei thunlicher Vorsicht solche

Zufälligkeiten hinreichen, das Resultat schon in der ersten Decimale zu alteriren,

was kaum gleichgültig seyn kann; oder sie sind doch geeignet, selbst wenn ihr

Einfluß kein so bedeutender seyn sollte, bei der Ausführung von derartigen

Bestimmungen recht lästig zu werden. Das Streben, möglicher Weise eine größere

Genauigkeit der Resultate derartiger Bestimmungen zu erreichen, ohne das Verfahren

zu compliciren und zugleich von derartigen Zufälligkeiten weniger belästigt zu seyn,

ließ mich bereits vor geraumer Zeit eine kleine Abänderung an dem Pyknometer

ausführen, die, wenn ich ihr auch keineswegs den Namen einer Verbesserung vindiciren

will, sich als recht bequem bewährt hat, und also geeignet seyn dürfte. Manchem,

der, wie ich, oft in die Lage kommt, dergleichen Bestimmungen ausführen zu müssen,

von einigem Vortheile zu seyn.

Ich gebe im Folgenden eine kurze Beschreibung des Pyknometers, dessen ich mich

bediene. Ich verwende ein kleines (die Dimensionen sind ziemlich gleichgültig)

cylindrisches Glasgefäß mit ebenem Boden (I, Fig. 9), möglichst leicht,

dessen Mündung mit einem gut aufgeschliffenen runden Glasplättchen verschließbar

ist, das ich, um der Verdunstung nicht unnützer Weise mehr Raum zu geben,

undurchbohrt wähle. Zu diesem Gefäße passend, habe ich mir eine, einem Steigbügel

nicht unähnliche, kleine Vorrichtung aus vergoldetem Messingblech angebracht, die an

ihrem Kopftheile (a, a, a, a, Fig. 10) an einer durch

ein aufgelöthetes Messingplättchen verstärkten Stelle eine mit einem nicht zu groben Gewinde

versehene Schraube trägt, an deren nach abwärts gerichtetem Ende sich ein kleines,

um die Achse des Schraubenstiftes bewegliches Scheibchen befindet. Der Untertheil

der bügelartigen Vorrichtung wird von einem horizontalen flachen Ringe gebildet,

dessen Lumen kleiner ist als die Bodenfläche des Pyknometers, so daß dieses auf den

ringförmigen Boden aufgesetzt und, mit dem Deckplättchen verschlossen, durch einen

mittelst der Schraube des Kopftheiles auf das Deckplättchen ausgeübten Druck

einerseits völlig festgeklemmt werden kann, während andererseits gleichzeitig das

Deckplättchen fest an die Mündung des Gefäßes angedrückt und dieses also, bei sonst

gut aufgeschliffener Deckplatte, völlig sicher verschlossen wird. Der Zweck dieser

Einrichtung ist wohl ohne weiteres verständlich. Behufs der Füllung und des

Verschließens des Pyknometers verfahre ich, nachdem ich zuvor in bekannter Weise für

die Entfernung von Luftblasen von den Wandungen etc. gesorgt habe, endlich so, wie

man gewöhnlich bei der Füllung und dem Verschließen der Beobachtungsröhren für

Circularpolarisation u. d. a. vorzugehen pflegt, stelle dann das Pyknometer,

dasselbe mittelst eines mehrfach zusammengelegten Papierstreifens haltend, in die

Klemmvorrichtung ein und sorge nun, während ich das durch einige

Schraubenumdrehungen fixirte Gefäß an dem Schraubenkopfe der Klemmvorrichtung halten

und beliebig drehen und wenden kann, für eine sorgfältige Reinigung desselben von

anhängender Flüssigkeit.

Das die ganze Einrichtung, die, wie man leicht einsieht, wesentlich bloß möglichste

Vermeidung jedweder Temperaturerhöhung und sicheren Verschluß ohne Verzicht auf

leichte und bequeme Handhabung bezweckt. Es hieße wohl Eulen nach Athen tragen, wenn

ich durch Zahlenbelege, die mir übrigens in genügender Anzahl zu Gebote stehen, die

Brauchbarkeit des Instrumentchens irgend weiter darlegen wollte, und es erübrigt mir

also nur noch hervorzuheben, daß das so modificirte Pyknometer, das natürlich sammt

der Klemme gewogen wird, wenn die Klemmvorrichtung nicht überflüssig massiv

gearbeitet ist, sich bei mittleren Dimensionen ganz bequem auf einer gewöhnlichen,

selbst bloß für geringere Belastungen verwendbaren Waage wägen läßt, da es selbst in

völlig gefülltem Zustande sammt Klemme höchstens 15–20 Grm. zu wiegen

pflegt.

Prag, 23. Februar 1869.

Tafeln