| Titel: | Ueber die osmotische Methode Dubrunfaut's zur Reinigung der Melassen und Syrupe; von V. de Luynes. |

| Fundstelle: | Band 194, Jahrgang 1869, Nr. XX., S. 60 |

| Download: | XML |

XX.

Ueber die osmotische Methode Dubrunfaut's zur Reinigung der Melassen und Syrupe;Zur Orientirung über diesen Gegenstand verweisen wir auf die Mittheilungen im

polytechn. Journal Bd. CLXIII S. 215,

Bd. CLXXXIX S. 143 und 154; sowie auf den Jahresbericht für

Zuckerfabrication I, II S. 346, VII S. 311 und VIII S. 303.A. d. Red. von V. de

Luynes.

Aus dem Bulletin de la Société

d'Encouragement, Juni 1869, S. 337.

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

de Luynes, über die osmotische Methode Dubrunfaut's zur Reinigung

der Melassen und Syrupe.

In einer Arbeit, welche er am 12. November 1855 der französischen Akademie vorlegte

(polytechn. Journal Bd. CXXXIX S. 305),

kündigte Hr. Dubrunfaut an, daß es ihm gelungen sey, die

Osmose zur Analyse gewisser Gemische zu benutzen. Die erste Anwendung war die zur

Reinigung der Melassen und zur Zuckergewinnung daraus. Diese Melassen bestehen aus

einem Gemisch von Zucker und verschiedenen Salzen, hauptsächlich salpetersaurem Kali

und Chlorkalium, welche die krystallinische Ausscheidung des Zuckers verzögern oder

selbst verhindern. Es ist also immer nöthig, den Gehalt an diesen Salzen zu

vermindern, um die Melasse wieder in den Stand zu setzen, durch Krystallisation neue

Zuckermengen abzuscheiden.

Dieses Resultat hat Hr. Dubrunfaut erreicht, indem er in

einem Dutrochet'schen Endosmometer Wasser mit Melasse von

normaler Dichtigkeit in Berührung brachte. Es entstehen dann zwei sehr kräftige

Strömungen, eine vom Wasser zur Melasse und eine andere, schwächere von der Melasse

zum Wasser. Diese letztere führt die größere Menge der Salze der Melasse in's Wasser

über, so daß im Endosmometer eine Melasse zurückbleibt, welche ungefähr den früheren

Zuckergehalt,Hier ein Beispiel dieser Art von Analyse, in ihrer Anwendung auf eine

preußische Melasse, welche 50 Proc. Zucker und 14 Proc. Asche enthielt. Es

wurde dieselbe 6mal nacheinander osmosirt, wobei jedesmal die Melasse von 40

auf 30° Baumé verdünnt wurde und daher jedesmal wieder auf

40° eingedampft werden mußte. Die Osmose geschah also in

gleichmäßiger, den Vergleich gestattender Weise. Die sechs abgelaufenen Wässer

von 100 Grammen in Arbeit genommener Melasse enthielten:Grm. ZuckerGrm. Ascheerstes

Wasser 0,54,0zweites „0,52,0drittes „0,51,0viertes „0,50,5fünftes

„0,50,3sechstes „0,50,3Diese absichtlich etwas abgerundeten Zahlen zeigen deutlich das Gesetz,

wornach die Reaction unter den gegebenen Umständen stattfindet: indem der

osmosirte Syrup an Zucker zunimmt, verändert sich die schwache

Diffundirbarkeit des Zuckers nicht, wenn die Dichtigkeit des Syrups, welche

einen wesentlichen Factor derselben bildet, dieselbe bleibt. Ferner nimmt

aus demselben Grunde die ausgeführte Salzmenge in geometrischer Proportion

ab, in demselben Maaße wie der Gehalt der osmosirten Flüssigkeit an leicht

diffundirenden Salzen abnimmt, bis unter den Verhältnissen, wobei dieser

Versuch angestellt wurde, keine weitere Abnahme der Diffundirbarkeit der

Salze wehr stattfindet, nämlich in demjenigen Punkt, wo noch 6/14 der Salze

zurückbleiben.Der Versuch zeigt außerdem, daß in diesem Falle die im Syrup bleibenden Salze

organische und wenig diffundirende sind. aber weniger

Salze enthält, und die also bei der Raffination Zucker in Krystallen liefert. Dieß

ist das Princip der neuen Arbeitsweise, welcher Dubrunfaut sowohl Melassen, als auch andere Zuckerflüssigkeiten in seinem

Apparate unterwirft.

Dieser Osmosirungs-Apparat besteht im Wesentlichen aus zwei durch eine poröse

Scheidewand getrennten Gefäßen.

Das eine enthält die Melasse oder den Syrup, das andere Wasser; die Scheidewand

besteht aus Pergamentpapier. Jedes Gefäß wird durch einen dicken Holzrahmen von 1

Meter Breite, 66 Centimeter Höhe und 15 bis 20 Millimeter Dicke gebildet. Vier

Querhölzer theilen den inneren Raum dieses Rahmens in fünf Unterabtheilungen, welche

mit einander durch Löcher in Verbindung stehen; zu beiden Seiten des Rahmens

befindet sich ein mit dünnen Bindfäden befestigtes Blatt Pergamentpapier.

Tritt Melasse unten ein, so steigt sie in den fünf Abtheilungen des Rahmens im

Zickzack empor und kann oben abfließen.

Ein zweiter Rahmen neben dem ersteren ist mit Wasser gefüllt, so daß dieses von der

Melasse durch ein Blatt Pergamentpapier getrennt ist. So entsteht ein osmotisches

Element, deren zur Herstellung einer größeren Oberfläche 25 mit einander vereinigt

sind, so daß also eigentlich 50 Gefäße neben einander liegen, welche abwechselnd

Melasse und Wasser enthalten und gleichzeitig in Thätigkeit sind. Dieses System

nennt Dubrunfaut

Osmogène.

Die einzige zur guten Arbeit nothwendig zu erfüllende Bedingung ist die, daß alle

Melassen- und alle Wasserräume gleichzeitig gefüllt und geleert werden

können, als ob sie nur ein Gefäß wären.

Zu diesem Ende hat jeder Rahmen zwei Oeffnungen oben und zwei unten. In den

Melasseräumen steht die eine untere Oeffnung, z.B. die an der rechten Seite,

mittelst einer kleinen durch die Dicke des Rahmens gehenden Bohrung mit der ersten

Abtheilung des Rahmens in Verbindung, während die obere linke Oeffnung ebenso die

Verbindung mit der letzten Abtheilung des Rahmens bewirkt; die beiden übrigen

Oeffnungen sind vom inneren Raume des Rahmens ganz getrennt.

Bei den Wasserräumen ist es ähnlich, nur ist hier die untere linke Oeffnung

durchgebohrt und die obere rechte vermittelt die Verbindung mit der letzten

Abtheilung.

Bei der Zusammenstellung aller Rahmen eines Apparates bilden die oberen und unteren

Oeffnungen durch ihre Nebeneinanderstellung horizontale Röhren. In der unteren zur

Rechten befinden sich alle Oeffnungen, welche mit den Melasseräumen in Verbindung

stehen, so daß, wenn man durch diese Röhre Melasse einfließen läßt, sich alle Räume

zugleich füllen; sie entleeren sich ebenso durch die obere linke Röhre, in welche

alle Oeffnungen der unteren Abtheilungen einmünden. Dasselbe gilt von den

Wasserräumen.

Man erzielt auf diese Weise einen ununterbrochenen Ausfluß von Melasse und Wasser aus

dem Apparate, während im Inneren beide Flüssigkeiten stets durch Pergamentpapier

getrennt sind.

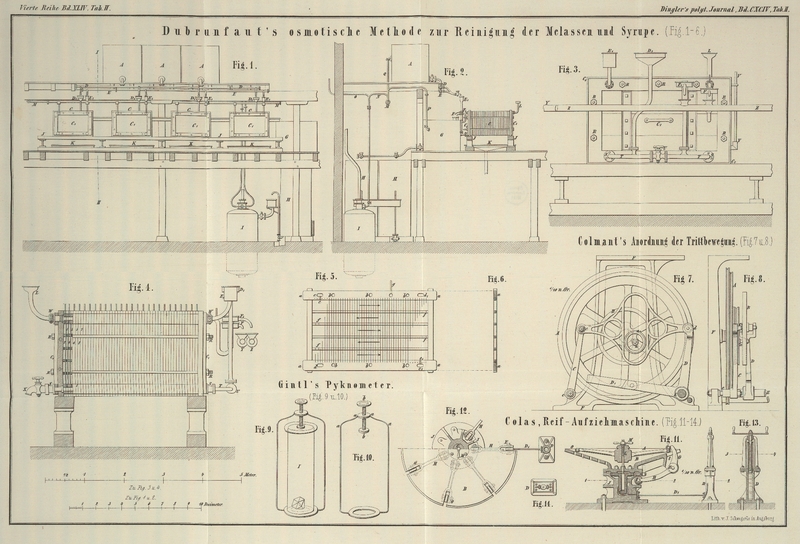

Die beigegebene Zeichnung stellt den ganzen Apparat in allen feinen Theilen dar; Fig. 1 ist ein

Längenaufriß einer Batterie von vier Appaten, Fig. 2 ein senkrechter

Schnitt nach der Linie I, II der Figur 1.

A, A Wärmpfannen für die von den Schleudern oder von den

Behältern kommende Melasse.

C, C, C Batterie von vier Osmogene-Apparaten;

jeder einzelne besteht aus einer Anzahl auf einander durch Bolzen und zwei

Kopfstücke C' festgeschraubten Rahmen.

D Zuleitungsröhre für die Melasse, mit kleinen Hähnen

über den Trichtern D' der Apparate.

E Wasserrohr, vom Kessel B

kommend und ebenfalls durch Hähne und Trichter mit den Apparaten verbunden.

F, F' Ausflüsse mit Proberöhren.

G Aufkoch- oder Klärpfanne für die osmosirten

Syrupe.

H, H Knochenkohlefilter; I

Saftheber (Monte-jus).

J, J Lager, worauf die Apparate symmetrisch und in

passender Höhe ruhen. Die Kopfstücke C' der Apparate

haben unten zwei Zapfen, welche sich in Pfannen auf diesen Lagern drehen, so daß man

zum Wechseln des Pergamentpapieres nur die Bolzen herauszunehmen und die Kopfstücke

umzulegen braucht,

nachdem die Röhren von denselben losgeschraubt worden sind.

K Kupferschalen zur Aufnahme der ab- oder

überlaufenden Flüssigkeit.

L Luftabzugsrohr, auch zum Zufällen zu gebrauchen.

M Hauptdampfrohr.

N Dampfrohr des Safthebers;

O Retourrohr desselben.

P Dampfrohr des Kessels G.

Q Dampfrohr der Kessel A,

A.

Diese Anordnung ist seit dem Beginn der Arbeiten wie folgt abgeändert worden: die

Kessel A, A stehen am Ende der Batterie und senkrecht

auf deren Richtung. Die Vertheilungsröhren für Syrup und Wasser D und E sind den Apparaten

genähert, so daß ein Arbeiter die Arbeit mittelst der in

seinem Bereiche befindlichen Hähne leiten kann.

Die Figuren 3

und 4 stellen

einen einzelnen Apparat in zwei verschiedenen Aufrissen dar. Die Buchstaben sind

dieselben wie bei den vorhergehenden Figuren. Außerdem ist Folgendes zu

bemerken:

C', C' Kopfstücke der Apparate, aus Eichenholz mit

dichten Verbindungen von Nuth und Feder; ringsumher läuft ein Rahmen von Eisen zum

festen Zusammenhalten.

R, R Bolzen zur Verbindung aller Rahmen.

1, 3, 5, 7 etc. Melasseräume;

2, 4, 6, 8 etc. Wasserräume, mit den vorhergehenden abwechselnd. S, S eiserne Ansätze, mit Schrauben zur Aufnahme der

Ansätze.

T Kupferrohr, welches die beiden Rahmenreihen

verbindet.

U Verbindungshahn für beide Reihen, während der Arbeit

geschlossen.

V Standröhren aus Glas.

D' Speisetrichter für den Syrup;

E' Speisetrichter für das Wasser.

F, F' Probirröhrchen für die Abläufe von Syrup und

Wasser.

L Luftröhre für die Wasserräume.

X Ausleerhahn für die Verbindungscanäle.

Y, Z Ablaufröhren für den osmosirten Syrup und das

Ablaufwasser, entsprechend den Probirröhren F, F'.

Die Figuren 5

und 6 stellen

einen Rahmen des Apparates in zwei Schnitten dar; an zwei Stellen sind die

Bindfäden, welche darüber gespannt sind, weggenommen, um die Oeffnungen in den

Rahmen zu zeigen.

a ist der mit vier Querleisten versehene

Hauptrahmen.

b sechs Löcher für die Verbindungsbolzen.

c, c' ovale Oeffnungen an zwei Ecken des Rahmens; die

eine c

bildet einen Theil des

Einflußcanales für das Wasser, die andere c' einen Theil

des Abflußcanales.

d, d' eben solche Oeffnungen, als Theile der Canäle für

den Zufluß und Abfluß des Syrups.

e, e' Bohrungen, welche diese Oeffnungen mittelst in die

Dicke des Rahmens eingelassener Messingröhrchen mit dem inneren Raume des Rahmens in

Verbindung setzen.

f vier Durchgänge an den Enden der Querleisten,

abwechselnd angebracht zum Durchlassen des Inhaltes.

g Wasserstandrohr.

Die zahlreichen senkrechten Linien stellen die zu beiden Seiten des Rahmens

befestigten Bindfäden dar, unter denen auf der einen oder anderen Seite ein

Pergamentpapierbogen liegt, in welchem den Oeffnungen b, c,

c', d, d' entsprechende Löcher sich befinden. Diese Bindfäden, welche durch

Löcher in den Längsseiten des Rahmens gehen, sollen die Berührung der beiden Papiere

zweier neben einander liegender Rahmen verhindern.

Man sieht, daß in Folge der Lage und Durchbohrung der Querrippen die Flüssigkeit in

den Rahmen den durch die Pfeile bezeichneten Weg nehmen muß.

Die Melasserahmen sind ebenso eingerichtet wie die Wasserrahmen, und haben dieselben

Oeffnungen, nur mit dem Unterschiede, daß bei den Melasserahmen die Bohrungen e, e' nicht bei den Oeffnungen c,

c', sondern bei den Oeffnungen d, d' sich

befinden und daß auch die Durchgänge in den Querrippen f

an den entgegengesetzten Enden angebracht sind, so daß der Syrup bei d eintritt und nach dem Durchgang durch alle

Abtheilungen bei d' ausfließt.

Wenn alle Rahmen zusammengeschraubt sind (die geraden für Wasser, die ungeraden für

Syrup), so bilden die Oeffnungen c, c', d, d' durch ihre

Aufeinanderfolge vier parallele Canäle, in deren beiden ersten das Wasser und in

deren beiden letzten die Melasse fließt. Während dieses Nebeneinanderfließens findet

die Osmose statt. Die osmosirte Melasse und das Abfallwasser fließen dann durch die

Trichter und Abflußröhren F, F' und Y, Z ab.

Der Apparat wird wie folgt in Gang gefetzt und bedient:

Zwischen je zwei Rahmen wird ein Pergamentpapierbogen mit, den Oeffnungen b, c, c', d, d' entsprechenden Löchern gelegt, dann das

Ganze mittelst der Bolzen und Schraubenmuttern zusammen gedichtet, der Hahn U (Fig. 3) geschlossen und

Wasser durch E' und Melasse oder Syrup durch D' eingeführt. Die Höhe beider Flüssigkeiten muß die

gleiche seyn, was man an

dem Standrohr V sehen kann. Wenn der Apparat voll ist,

so muß die Wasserlösung durch das Probirrohr F' und der

osmosirte Syrup durch F ablaufen. Am eingehängten

Aräometer erkennt man fortwährend die Dichtigkeit beider, und richtet darnach den

Zufluß des Syrups ein, der stets von der bestimmten Grädigkeit abfließen soll.

Dasselbe gilt von der Wasserlösung; da aber ihre Dichtigkeit nur sehr gering ist, so

richtet man den Zufluß besser nach der Stärke des Abfließens. Es soll nämlich stets

das doppelte Volumen Wasser gegen das des Syrups abfließen.

Der Grad, bis auf welchen die Schwere des Syrups bei dessen Ausfluß herunterkommen

soll, hängt von der Beschaffenheit des zu osmosirenden Productes und von dem

beabsichtigten Grade der Reinigung ab. Man kann die mit 40° Baumé

einfließenden Syrupe mit 30, 25, 12 oder 10 Grad und noch weniger abfließen

lassen.

Die Temperatur des Syrups beim Eintritt kann zwischen 60 und 75° C., die des

Wassers soll nicht unter 85° C. betragen. Die einmal festgesetzte Temperatur

muß unverändert beibehalten werden.

Das Abwaschen muß entweder täglich oder alle 2–3

Tage geschehen; es wird durch das Verschmieren der Rahmen und durch die Entstehung

kalkiger Niederschläge, der Folge eines secundären osmotischen Vorganges bedingt,

sowie auch noch andere Zersetzungen stattfinden, wie man an der Gasentwickelung

durch die kleinen Glasröhren g (Fig. 5) erkennt.

Zum Zweck des Abwaschens wird der Apparat entleert, indem man beide Flüssigkeiten

durch die Hähne X, wovon nur einer in Fig. 4 sichtbar ist,

abzieht. Dann öffnet man den Verbindungshahn U (Fig. 3) und

läßt heißes Wasser sowohl durch den Trichter E', wie

durch D' in den Apparat. Da die Verbindung aller Räume

offen ist, so kann kein ungleicher Druck entstehen und das Wasser daher in raschem

Strom einfließen. Ist der Apparat voll, so kann man das Wasser eine Zeit lang durch

die Standröhren austreten lassen; dann schließt man den Hahn U, entleert den Apparat und setzt ihn wieder in Gang.

Der Syruptrichter D' (Fig. 3) ist oval und

enthält zwei Stäbe, auf denen ein kleiner Drahtkorb von 1 Decimet. Breite und 1

Decimet. Höhe steht, um mechanische Verunreinigungen zurückzuhalten, welche den

freien Durchlauf der Flüssigkeit hindern würden.

Wenn man mit Verlust des Ablaufwassers arbeitet, so kann dasselbe mit

1–2° Baumé abfließen; wenn man dasselbe aber wieder eindampfen

will, so muß man es concentrirter halten und nicht unter 3 bis 4 oder 5°

Baumé kommen lassen.

Wenn man salzige Syrupe vom eingedampften Ablaufwasser früherer Osmosirungen zum

zweiten Male osmosirt, so kann man das Wasser dieses zweiten Ablaufes auf

6–7° Baumé halten.

Tafeln