| Titel: | Die Dampfpumpe von ThomasShaw und Philipp S.Justice in Philadelphia. |

| Fundstelle: | Band 194, Jahrgang 1869, Nr. XXIII., S. 89 |

| Download: | XML |

XXIII.

Die Dampfpumpe von ThomasShaw und Philipp S.Justice in Philadelphia.

Nach Engineering, August 1869, S.

99.

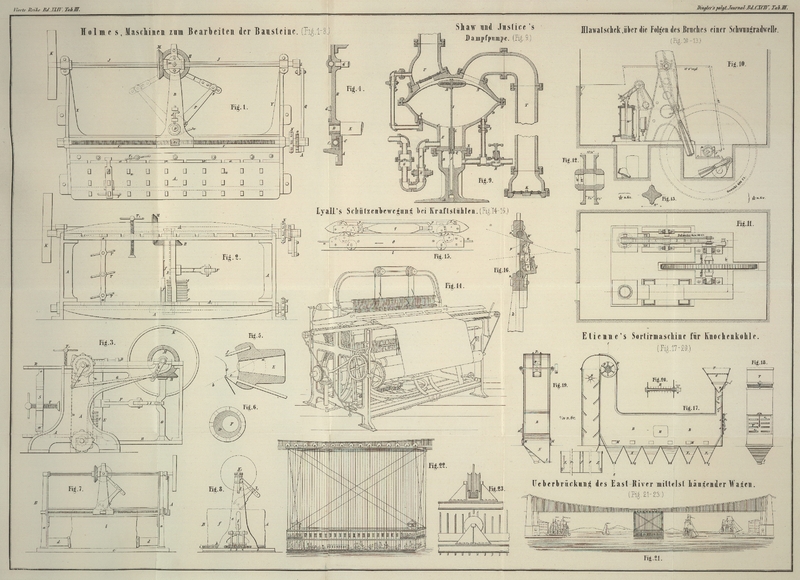

Mit einer Abbildung auf Tab. III.

[Die Dampfpumpe von Shaw und Justice in Philadelphia.]

In einer kürzlich abgehaltenen Sitzung des Franklin

Institute in Philadelphia wurde eine von Thomas Shaw und Philipp S. Justice construirte

Dampfpumpe ausgestellt und von ersterem nachstehend erläutert.

Die neue Pumpe dürfte im Großen um weniger als die Hälfte der Kosten einer anderen

Wasserhebevorrichtung herzustellen, bei gleicher Leistungsfähigkeit dagegen

wesentlich vereinfacht seyn.

Die Maschine besteht, wie aus Fig. 9 zu entnehmen ist,

aus zwei Kugelsegmenten C und D, welche durch Schraubenbolzen W mit einander

vereinigt sind; dazwischen befindet sich das aus Baumwollzeug und Kautschuk

gebildete Diaphragma N, in der Mitte durch die

Metallscheibe M verstärkt, an welche die Ventilspindel

I befestigt ist.

A bildet das gußeiserne Untergestell, mittelst der

Schrauben X mit dem unteren Kugelsegment C verbunden; ersteres bildet zugleich die Dampfkammer

B.

V ist ein vom Dampfkessel kommendes Dampfrohr; R und S sind zwei Ventile

zur Regelung des Dampfzutrittes. J ist ein Ventil,

dessen Sitz bei Q sich befindet, und dessen Wirksamkeit,

wie nachher bemerkt wird, von der Stange I abhängt. T bezeichnet das Saugrohr mit den Ventilen K; das Steigrohr U ist

ebenfalls mit Ventilen versehen.

P ist ein mit einem Absperrhahn versehenes Rohr, um

Wasser durch das nach Innen sich öffnende Einspritzventil O zuzuführen. E bezeichnet die

Heißwassercisterne zur Ansammlung des condensirten Dampfes; das Rohr L führt Dampf über den Wasserspiegel; endlich leitet das

Rohr F, mit dem Ventil G und

dem Absperrhahn H versehen, das Condensationswasser

ab.

Die Maschine wird folgendermaßen in Betrieb gesetzt. Der Dampf wird durch das Ventil

S in den Raum unter dem DiaphragmaDiophragma

N eingelassen, bis alle in demselben enthaltene Luft durch das geöffnete

Rohr F ausgetrieben ist, worauf das Dampfventil S abgeschlossen wird.

Alsdann werden durch das Ventil O Wasserstrahlen

eingespritzt, um den Dampf zu condensiren und ein Vacuum herzustellen, in Folge

dessen das Wasser in der Röhre T aufsteigen und den

kugelförmigen Raum über dem Diaphragma ausfüllen, letzteres aber in die tiefste

Stellung gedrängt wird. Dieß bewerkstelligt ein Niedergehen der Ventilstange I und das Oeffnen des Ventiles J, so daß Dampf durch das Rohr L unter das

Diaphragma eintreten kann. Letzteres wird nun in die Höhe getrieben und das darüber

befindliche Wasser durch das Steigrohr U entfernt.

Erreicht das Diaphragma die höchste Lage, so hebt die Stange I das Ventil J bis zu dessen Sitz, woselbst es

der Dampfdruck so lange geschlossen hält, bis es neuerdings aufgestoßen wird.

Mittlerweile wurde während des Aufganges des Diaphragmas im Momente des

Dampfeintrittes das Einspritzventil O geschlossen und

das condensirte Wasser durch F abgeleitet.

Das angezeigte Spiel beginnt nun von Neuem und währt so lange, als Wasser und Dampf

zugeleitet werden.

Um Wärmeverluste zu vermeiden, ist das Innere mit nicht wärmeleitendem Material

ausgefüttert.

Das Diaphragma ist, wie erwähnt, aus dickem Kautschuk und Baumwollgewebe in

getrennten Lagen hergestellt; nach einem achtmonatlichen Gebrauche zeigte es keine

bemerkbare Abnutzung.

J. Z.

Tafeln