| Titel: | Appreturmaschine für Gewebe aller Art von Gebrüder Agnellet, Fabrikanten in Paris. |

| Fundstelle: | Band 194, Jahrgang 1869, Nr. LXVII., S. 300 |

| Download: | XML |

LXVII.

Appreturmaschine für Gewebe aller Art von

Gebrüder Agnellet, Fabrikanten in Paris.

Aus Armengaud's Génie industriel, August 1869, S.

63.

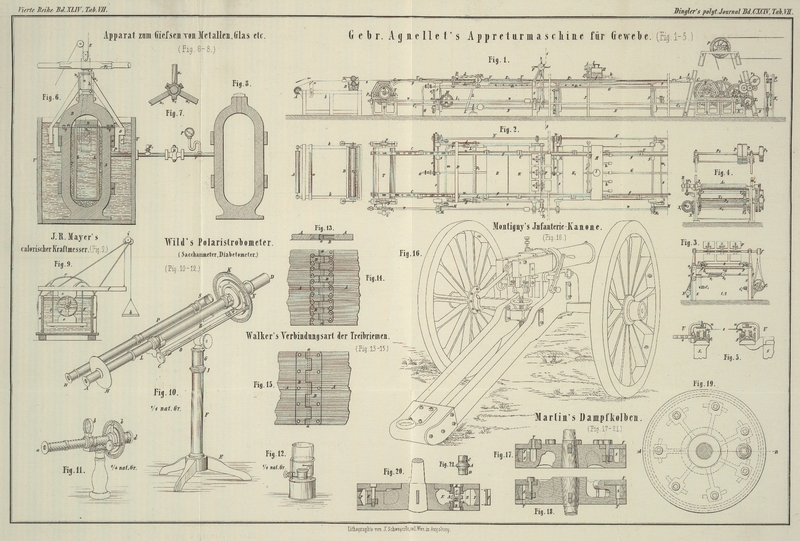

Mit Abbildungen auf Tab.

VII.

Agnellet's Appreturmaschine für Gewebe aller Art.

Bei der von Gebrüder Agnellet am 18. Juli d. J.1869

patentirten Appreturmaschine geht der auf einen Zeugbaum aufgewickelte Stoff

zunächst durch ein Appreturbad und wird sodann mittelst zweier endloser Ketten

weitergezogen, indem sich Häkchen oder Spitzen in die Sahlleisten des Gewebes

einstechen. Weiterhin werden beide Stoffseiten der Wirkung von Bürsten ausgesetzt,

die in der Längsrichtung eine hin- und hergehende Bewegung erhalten und

welche die Schlichte gleichmäßig vertheilen. Der Stoff geht alsdann über Platten,

welche mit Gas, Dampf oder heißer Luft erwärmt werden, und wird gleichzeitig der

Wirkung einer starken Ventilation unterworfen. Ein besonderer, in einiger Entfernung

vom Ventilator aufgestellter Apparat spritzt in Form eines feinen Sprühregens

neuerdings Appretirflüssigkeit aus, welche in ähnlicher Weise wie vorher mit Bürsten

gleichmäßig vertheilt wird.

Je nach der Natur des Stoffes wird er der Wirkung solcher Appretursprühapparate, der

Vertheilungsbürsten, der heißen Platten und Ventilation drei auch vier Mal

wiederholt ausgesetzt; nach Vollendung der Appretur wird der Stoff auf einem

Zeugbaume aufgewickelt, der sich leicht aus der Maschine entfernen läßt.

Um Gewebe (Linon) zu appretiren, welche in der Hutmacherei verwendet werden, gibt man

nur eine Schlichtschichte und vereinigt zwei, auch drei Stofflagen.

Um Lyoner Artikel, wie Tülle, Blonden, Spitzen u. dgl. zu appretiren, wird die untere

Bürste, welche also auf die Unterseite des Stoffes wirkt, durch zwei kleine mit

Flanell bekleidete Walzen ersetzt, deren Rotation durch die hin- und

hergehende Bewegung der oberen Bürste bestimmt ist.

Die Maschine hat eine große Längenausdehnung; die Breite kann je nach der Weite des

Stoffes verändert werden, zu welchem Zwecke die eine Seitenwand beweglich ist und

durch mechanische Vorrichtungen der festen Wand genähert oder von derselben entfernt

werden kann.

Die nähere Einrichtung der Maschine ist mit Hülfe der Figuren 1 bis 5 leicht kennen

zu lernen.

Fig. 1 stellt

die Längenansicht dar; die Maschine ist stellenweise abgebrochen und ein Theil im

Schnitt gezeichnet.

Fig. 2 ist der

Grundriß; der die Transmission tragende Kopf ist entfernt;

Fig. 3 zeigt

den Schnitt nach der Linie 1–2 der Figur 1,

Fig. 4 einen

Querschnitt durch den Kopf der Maschine;

Fig. 5 zeigt

im vergrößerten Maaßstab das Einstechen der Spitzen (Claviere) in die

Sahlleisten.

Die Maschine, welche 30 bis 40 Meter Länge haben kann, besteht aus gußeisernen

Ständern S, welche durch Traversen zu einem festen

Gestelle verbunden sind.

Vor diesem Hauptgestell befindet sich das hölzerne Gestell b, auf welchem der Trog B für die

Appretirflüssigkeit aufgestellt ist. Ueber dem Trog sind die zwei Walzen r und r¹ aufgestellt;

die untere ist die Streich-, die obere die Druckwalze. Der zu appretirende

Stoff z ist auf dem Zeugbaum A aufgewunden und geht über den Streichbaum a,

welcher mit divergirenden Furchen versehen ist, um den dahinstreichenden Stoff stets

auszubreiten. Der Streichbaum kann höher und tiefer gestellt werden.

An jedem Ende des Hauptgestelles S befindet sich eine

sechskantige Trommel T und T¹ (Fig. 1 und 4) zur Führung der

parallelen, endlosen Ketten C. Diese bestehen aus

eisernen Gliedern, welche an der inneren Seite mit kleinen Winkelstücken c mit darauf befindlichen Häkchen oder Spitzen versehen

sind, die sich in die Stoffleisten einstechen. An die Träger U sind die Schienen g, g¹ befestigt, in

denen die Ketten sich bewegen, und zwar zur möglichsten Verminderung der Reibung auf

kleinen Rollen, welche in jedem Kettenglieds angebracht sind. Die Spitzen auf den

Winkelstücken c sind durch an U befestigte gekrümmte Platten u bedeckt. Die

untere Hälfte der Kette wird durch Winkelstücke C¹ unterstützt, welche auf kleinen mit den Ständern S, S¹ verbundenen Consolen ruhen (Fig. 3).

Die Trommel T¹ erhält ihre Bewegung von dem auf

dem Kopfe der Maschine

aufgestellten Betriebsmechanismus (Fig. 1 und 4). Derselbe besteht aus

einer Welle p² mit der Voll- und

Leerscheibe P und P¹,

welche von einem Motor aus bewegt werden. Die auf dem Ende der Antriebswelle

festgekeilte Riemenscheibe P² überträgt diese

Drehung auf P³, auf deren Achse ein Getriebe sich

befindet, welches in das Rad P⁴ eingreift und von

dem aus die Achse der Trommel T¹ in Bewegung

gesetzt wird.

Die Ketten C, an ihren inneren Seiten mit kleinen Stiften

(sogen. Clavieren) versehen, führen also den aus dem Trog B kommenden Stoff z zwischen die Bürsten D und D¹, welche eine

hinter der anderen, aber die eine über, die andere unter dem Stoffe zur

gleichmäßigen Ausbreitung der Appretur vorhanden sind. Die Bürsten haben eine

abwechselnd hin- und hergehende Bewegung und ihre Anordnung ist eine

derartige, daß während der Wirkung der einen, die andere ihren Leerresp. Retourgang

verrichtet. Es werden nämlich die Bürsten durch einen endlosen Riemen gezogen und

durch die Stangen d, d' geführt, welche unter einem

Winkel gegeneinander geneigt sind (Fig. 1); während somit die

Bürste D mit der oberen Fläche des Stoffes in Berührung

steht, ist die Bürste D¹ etwas von der unteren

Stoffseite entfernt.

Die hin- und hergehende Bewegung der Bürsten wird mittelst der Hebel L und L¹ erreicht;

diese drehen sich um die Zapfen l, während an die Hebel

L die (in Fig. 1 punktirt

gezeichneten) durch die Kurbelwelle m betriebenen

Bleuelstangen l¹ angreifen. Die Welle m wird durch die Kegelräder M,

M¹ in Bewegung gesetzt; M¹ ist

auf der Welle v aufgekeilt, welche durch die ganze Länge

der Maschine läuft.

Bei der Appretur von Lyoner Artikeln wird, wie schon Eingangs erwähnt wurde, die

untere Bürste D¹ durch zwei kleine Flanellwalzen

ersetzt, deren Drehung durch einen Riemen erzielt wird, welcher auf eine

Riemenscheibe aufläuft, die auf dem Ende der einen Walze befestigt wird; die

Hin- und Herbewegung der Bürste D bringt dann die

Rotation der erwähnten Walzen hervor.

Unmittelbar auf die Bürsten folgen die Platten E,

E¹, welche zum Trocknen des Stoffes bestimmt sind. Dabei unterstützt das

Trocknen der zwischen E und E¹ befindliche Ventilator F, dessen

Bewegung von der Querwelle v mit Hülfe eines Riemens um

die Scheiben f¹ und f

erfolgt. Die Trockenplatten, welche mit Dampf, warmer Luft oder Gas geheizt werden

können, sind bei der gezeichneten Anlage für eine Gasheizung eingerichtet. Es

befinden sich unter den Platten E und E¹ querliegende Röhren G¹ mit einer entsprechend großen Zahl von Brennern versehen,

welchen durch das Längsrohr G Gas zugeführt wird. Zur

Erreichung einer höheren

Temperatur wird durch die kleinen Rohre q (Fig. 3) zu

beiden Seiten der Röhren G¹ Luft in genügender

Menge zugeführt.

Nachdem der Stoff z einmal appretirt ist, wird er ein

zweitesmal denselben Operationen, jedoch etwas modificirt, unterzogen. Es wird

nämlich die Schlichte nun in Form eines Sprühregens mit Hülfe eines besonders

construirten ApparatesIm Princip mit der Parfümspritze übereinstimmend, wie sie z.B. in diesem

Journal Bd. CLXXXIII S. 247

angeführt ist. aufgetragen.

Dieser besteht aus einem Reservoir H, welches sich über

die ganze Breite der Maschine erstreckt; an diesem sind (fünf) Rohransätze h angeschraubt, durch welche die bei der Oeffnung I zugeführte Appretirflüssigkeit vertheilt wird, und

zwar mittelst eines genügend gespannten Luftstromes, welcher durch das Rohr J, das Querrohr J¹

und die (fünf) – nach den Mundstücken h

abzweigenden – Röhrchen j zugeführt wird. Die

comprimirte Luft gelangt auch durch ein Röhrchen auf die Oberfläche der

Schlichtflüssigkeit; die Ableitung derselben erfolgt in Wirklichkeit durch drei im

Inneren der Rohrstutzen h angebrachte Röhrchen, so daß

um diese die comprimirte Luft circulirt und die austretenden Flüssigkeitsstrahlen

zerstäubt.

In einiger Entfernung vom beschriebenen Apparate befinden sich wieder Bürsten, wie

oben zur gleichmäßigen Vertheilung der Schlichte dienend; ihre Bewegung erfolgt in

analoger Weise von der Querwelle v aus. Alsdann gelangt

der wieder feucht gewordene Stoff über geheizte Platten und es wiederholt sich diese

Anordnung in der erforderlichen Weise.

Der auf diese Art wiederholt behandelte Stoff verläßt nach dem letzten Trocknen die

Ketten C, gelangt über den Streichbaum t zum Zeugbaum A' (Fig. 1 und 4), wo er

aufgewickelt wird. A' ist derart gelagert, daß die Walze

leicht aus der Maschine genommen werden kann; das eine Ende seiner Achse dreht sich

nämlich in dem Lager m², welches auf einem

Support ruht und mittelst einer Schraube befestigt ist. Verschiebt man dieses Lager

m² auf dem Support, so läßt sich das andere

Achsenende herausziehen.

Die Drehung des Zeugbaumes A' erfolgt von der Achse p³ aus mit Hülfe der Räder r³ und r², welches letztere die

Achse des Zeugbaumes vermittelst des Mitnehmers t'

bewegt. Um nämlich einer Beschädigung des Stoffes bei Eintritt außergewöhnlicher

Umstände vorzubeugen, ist das Rad r² nicht auf

seine Achse aufgekeilt, sondern derart gegossen, daß sich an dasselbe eine Frictionsscheibe

anlegen kann, welche fest auf dieser Achse sitzt; eine größere oder geringere

Reibung wird mit dem Stellschlüssel R hervorgerufen.

Eine ähnliche Frictionskuppelung findet sich an der Achse der Trommel T (Fig. 1 und 2).

Auf der Trommelachse ist die Frictionsscheibe v'

aufgekeilt, welche je nach der Stellung des Schlüssels i

mehr oder weniger mit dem lose aufgeschobenen Schraubenrad V' in Verbindung kommt, in welches die Schraube ohne Ende V eingreift.

Um die Ketten C genügend zu spannen, läuft die

Trommelwelle T in durch Schraubenspindeln verstellbaren

Lagern p, p; damit dabei der Eingriff von V und V' unverändert bleibt,

ist die Schnecke V mittelst Feder und Nuth mit der Welle

v verbunden.

Der Antrieb dieser Längswelle v erfolgt von dem Kopf der

Maschine durch Vermittlung der Kegelräder X' und X; letzteres ist auf der Welle x' fest und diese erhält ihre Drehung von der Welle p³ aus durch die Räder V³, V³ (Fig. 4).

Es wurde angeführt, daß sich mit dieser Maschine Stoffe verschiedener Breite appretiren lassen, indem man die bewegliche

Maschinenseite der fixen mehr oder weniger nähert. Mit Berücksichtigung der Figuren 2, 3 und 5 ist nun die

Vorrichtung zur Veränderung der wirksamen Maschinenbreite resp. der Ketten C zu beschreiben.

Die bewegliche Bahn g' ist auf den Supports S' befestigt, welche auf den cylindrischen Querbalken

s verschoben werden können. Diese Verschiebung

geschieht durch die Ketten o und o' deren je eine für einen Ständer S'

vorhanden ist. Wie aus Fig. 3 zu ersehen, geht

die Kette o – fest an der Schiene g – über die Leitrolle o³ zur Rolle n, welche auf die durch

die ganze Länge der Maschine gehende Welle N aufgekeilt

ist. Die zweite Kette o' – verbunden mit dem

Support S' – geht über die Rolle o², deren Achse an der Traverse s fest ist, weiter zur Rolle n, wo das Ende umgeschlungen ist.

Dreht man die Welle N nach rechts, so wird bei dieser

Anordnung eine größere, im entgegengesetzten Falle eine geringere Entfernung der

Kettenhäkchen resp. der wirksamen Maschinenbreite hervorgerufen.

Die bis zum Kopfe der Maschine sich erstreckende Welle N

erhält ihre Drehung von dem Rädervorgelege. N', welches

durch eine auf den viereckigen Stift Q aufgesetzte

Kurbel bewegt wird. Darüber befindet sich die Sperrvorrichtung q', um die Welle N in der

gewünschten Stellung zu erhalten, welche aber von der Stoffbreite abhängt.

J. Z.

Tafeln