| Titel: | Kesselmeyer und Emil HermannNacke's Differential-Regulator mit einer Flüssigkeit als veränderlichem Gegengewicht. |

| Fundstelle: | Band 194, Jahrgang 1869, Nr. LXXIV., S. 388 |

| Download: | XML |

LXXIV.

Kesselmeyer und

Emil HermannNacke's

Differential-Regulator mit einer Flüssigkeit als veränderlichem

Gegengewicht.

Nach dem Practical Mechanic's Journal, August 1869, S.

107.

Mit Abbildungen auf Tab.

VIII.

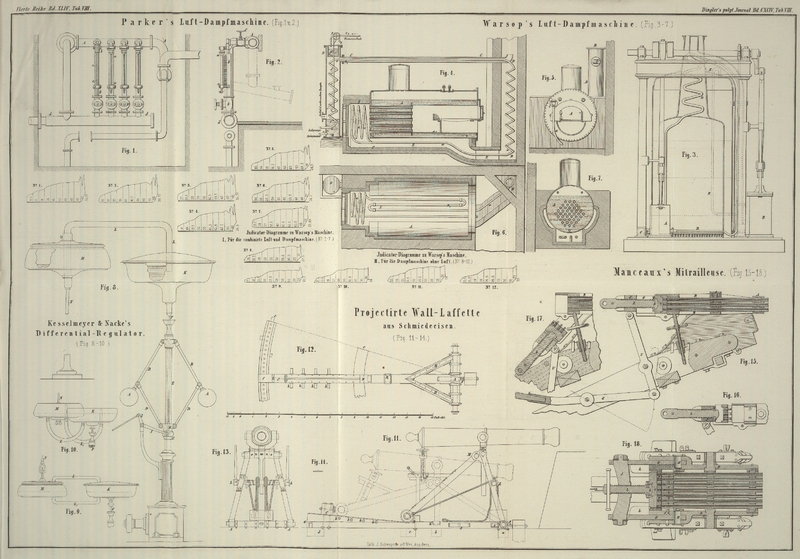

Kesselmeyer und Nacke's Differential-Regulator.

Der von den Gebrüdern Kesselmeyer in Manchester und Emil

Hermann Nacke in Alt-Schönefeld (Sachsen)

construirte und in England patentirte Regulator gehört in die Gruppe der Regulatoren

mit variablem Gegengewicht.Wellner: über die Stabilität der

Centrifugalregulatoren; in den Mittheilungen des Architekten- und

Ingenieur-Vereines für Böhmen, 1868, S 34. Diese stimmen mit jenen mit constantem Gegengewicht, wie die Bezeichnung

verräth, bis auf den Umstand überein, daß das Gegengewicht veränderlich ist und von

der Stellung des Regulators abhängt.

Bei dem zu beschreibenden Kesselmeyer und Nacke'schen Regulator bildet das Gegengewicht ein mit

Quecksilber oder einer anderen Flüssigkeit gefülltes bewegliches Gefäß K – Figur 8 bis 10 –

mit welchem ein zweites, aber stationäres Gefäß M durch

Röhren in Verbindung steht. Beim Steigen oder Fallen der Kugeln strömt Flüssigkeit

von K nach M oder umgekehrt,

bis der Flüssigkeitsspiegel in beiden Gefäßen gleich hoch steht.

Die in den angeführten Abbildungen ersichtlichen Anordnungen sind zum Gebrauche mit

Wasser bestimmt; bei Benutzung von Quecksilber kommen natürlich verhältnißmäßig

kleinere Gefäße in Anwendung.

Die Schwungkugeln A, A (Fig. 8) sind an den

gewöhnlichen Hebeln B, B befestigt und letztere durch

die Stangen D, D mit der Hülse C verbunden. Die Regulatorspindel ist bei E

hohl und enthält die Stange F, welche in einer Pfanne

des Querstückes G ruht; letzteres wird durch die Hülse

C getragen und geht durch einen Schlitz der hohlen

Regulatorspindel.

Der Hebel I überträgt, wie gewöhnlich, die Bewegung auf die Drosselklappe oder ein

Ventil.

Auf dem oberen Ende der Stange F ruht das Gefäß K, welches Flüssigkeit enthält und durch den Heber L mit dem stationären Gefäß M in Verbindung steht, das von einer (abgebrochen gezeichneten) Säule N getragen wird.

Sobald die Schwungkugeln in die Höhe steigen, hebt die Hülse C die Stange F und das Gefäß K nach aufwärts, und ein Theil der darin enthaltenen

Flüssigkeit wird genöthigt durch den Heber L nach M überzugehen, bis sich die Flüssigkeitniveaus

ausgeglichen haben. Es wird folglich nach Maaßgabe des Aufsteigens der Kugeln das

Gewicht der Flüssigkeit und somit die Größe des Gegengewichtes abnehmen. Das

Umgekehrte findet statt, wenn die Kugeln zusammenfallen, also die Hülse C und die Stange F mit dem

Gefäße K sinken, daher Flüssigkeit aus M Nach K gelangen muß.

Daß die Veränderung des Gegengewichtes den Bedingungen gemäß erfolgt, wird einfach

dadurch bewerkstelligt, daß man dem Inneren der Gefäße die gesetzmäßige Krümmung

ertheilt, oder bei geraden Wandungen der Gefäße einen entsprechend geformten festen

Körper im Inneren derselben anbringt.

Der Heber L ist entweder am festen Gefäße M angebracht oder hängt von der Decke des

Maschinenraumes herab; jedenfalls muß Sorge dafür getragen seyn, daß der Schenkel

den Boden des Gefäßes K nicht berühre, wenn dasselbe

steigt, weßhalb die in Fig. 8 ersichtliche

Vertiefung am Boden vorhanden ist.

In Fig. 9 und

10 sind

zwei verschiedene Verbindungsarten der Gefäße M und K skizzirt, während das Weggelassene ganz gleich

bleibt.

Das Gefäß M hängt an einer Stange N an der Decke des Maschinenraumes. Beide Gefäße sind luftdicht

verschlossen und mit zwei communicirenden Röhren versehen, und zwar L für das Wasser und L₁ für die Luft. (In Fig. 9 dürfte die

Verbindung aus Kautschukröhren hergestellt seyn.)

J. Z.

Tafeln