| Titel: | Schmiedemaschine von Bernhard Walker in Wolverhampton. |

| Fundstelle: | Band 194, Jahrgang 1869, Nr. LXXV., S. 390 |

| Download: | XML |

LXXV.

Schmiedemaschine von Bernhard Walker in Wolverhampton.

Nach dem Practical Mechanic's Journal, September 1869, S.

130.

Mit Abbildungen auf Tab.

IX.

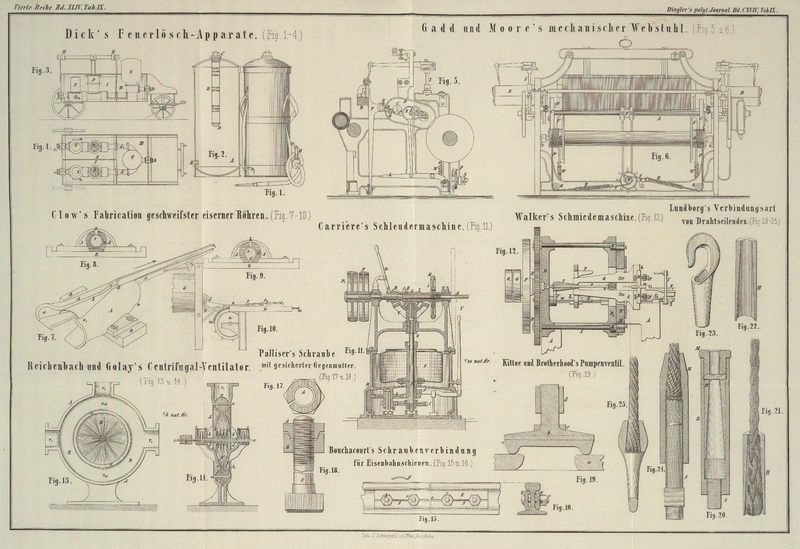

Walker's Schmiedemaschine.

Diese auf dem Copirprincip beruhende Schmiedemaschine gestattet die Herstellung von

kleinen Gegenständen nach einem gegebenen Modell, ohne die Erzeugung besonderer

Gesenke oder Stanzen nothwendig zu machen.

An dem freien Ende eines hin- und hergehenden Riegels ist anstatt einem

Obergesenk oder einer Matrize, ein Hebel drehbar befestigt. Das eine Ende dieses

Hebels trägt einen Hammer mit ebener Bahn, das andere dagegen stützt sich

ununterbrochen auf das Modell, nach welchem das Eisenstück bearbeitet werden soll.

Dieses liegt, wenn nur ein Hammer wirksam ist, auf einem Amboß; im Falle aber

mehrere, dann jedoch stets paarweise d.h. je zwei einander gegenüberliegende Hämmer

vorhanden sind, wird das Arbeitsstück geeignet zwischen den Hammerbahnen

gehalten.

In allen Fällen kommt dem Modell- und dem Schmiedestück eine gemeinsame

Längsverschiebung zu, um allmählich die ganze Form zu schmieden, da es leicht

begreiflich ist, daß der Hammer mehr oder weniger tief schlägt, wenn die Auflage des

Hammerstieles auf dem Modell verändert wird.

Fig. 12, ein

Verticalschnitt, gibt eine Idee von der Construction der Walker'schen Schmiedemaschine mit zwei unter einem rechten Winkel

gestellten Hammerpaaren R, R.

A, A sind die Obertheile der beiden Ständer, auf welchen

die zwei kreuzförmigen gußeisernen Rahmen B, B'

angeschraubt sind. Im Mittelpunkt des hinteren Rahmens B

ist in geeigneter Weise ein Zapfen C angebracht, auf

welchem sich eine hohle Achse zu drehen vermag. Auf derselben ist das Stirnrad E, das Schwungrad F und die

Antriebsscheibe G festgekeilt, ferner die Losscheibe G' auf dem noch vorstehenden Achsenende

aufgeschoben.

Das Stirnrad E greift in vier Getriebe H, welche auf den Enden der vier Kurbelwellen I aufgesteckt sind; diese finden ihre Lagerung in den

Armen der Rahmen B und B¹ und werden zufolge der Räderanordnung in eine gleichzeitig rotirende

Bewegung versetzt.

Vorn sind die Kurbelwellen – welche nach dem Patentträger aus Stahl

hergestellt werden sollen – mit einer Kurbel K

versehen; L ist der Kurbelzapfen. Dieser arbeitet in dem messingenen oder

bronzenen Gleitstück M und bewerkstelligt bei der

Rotation das Auf- und Abschieben der Gleitriegel N auf der gehobelten Vorderfläche des festen Rahmens B¹.

Das nach Innen gerichtete Ende eines jeden Gleitriegels ist gegabelt, um den Zapfen

e für den zweiarmigen Hammerhebel Q aufzunehmen. Solcher Hebel sind also vier vorhanden.

An dem vorderen Ende eines jeden derselben ist der Hammer R derart befestigt, daß er leicht ausgewechselt werden kann. Die

Druckschraube g preßt den Hammer gegen die vordere

Hebelfläche, welche mit einem Absatz h versehen ist, um

zu verhüten daß der Hammer durch die Wirkung des Schlages verstellt werde.

Nach der anderen Seite hin gehen die Hammerhebel Q durch

den Rahmen B¹ und ruhen deren abgerundete Enden

auf dem Modell S, indem sie durch die Federn T, welche in einem besonderen auf A befestigten Querrahmen liegen, stets niedergedrückt werden.

Das Modell selbst ist aus Guß- oder Schmiedeeisen hergestellt und mit dem Steg

V aus Einem. Dieser Steg verbindet, ebenso wie der

Steg Y vorn die beiden parallelen Gleitstangen w, w', zu deren Geradführung die Backen X und x' vorhanden sind.

Die oben angezeigte Längsverschiebung des Modelles und des Arbeitsstückes m wird durch den soeben geschilderten Führungsrahmen

erzielt.

Das Modell gleitet auf der Stange x, deren Ende mit dem

Kugelzapfen n im Rahmen B

befindlich ist. Das Arbeitsstück m wird während der

Wirkung der Maschine von der Zange Z festgehalten,

welche an einem Lappen des Steges Y um den Stift l drehbar angeordnet ist.

Mit der einen Hand hält der Arbeiter die Zange und mit der anderen verrückt er den

Schiebrahmen w, w' resp. das Modell S und das Schmiedestück mit Hülfe eines den Zapfen l umfassenden und am Gestell drehbar befestigten

Hebels.

Es läßt sich demnach die Wirkungsweise dieser Maschine nachstehend zusammenfassen.

Das zu formende Schmiedestück m wird mit der Zange

erfaßt und zwischen die Hammerbahnen geführt.

Beim Anlassen der Maschine wirken je zwei gegenüberstehende Hämmer gleichzeitig und

die verschiedenen Paare nach und nach. Allmählich rückt der Arbeiter, die Zange in

der einen Hand, den Verschiebungshebel in der anderen fassend, das Schmiedestück

tiefer ein, so daß jeder Theil der Länge desselben unter die Hämmer kommt, deren

Einwirkung von der Gestalt des Modelles abhängig ist.

J. Z.

Tafeln