| Titel: | Manceaux's Mitrailleuse. – Feldle's Infanterie-Kanone. – Werthvergleichung des Kugelspritzen- (Revolverkanonen-, Mitrailleusen-) Feuers mit den Schußwirkungen der Infanterie und Artillerie. |

| Fundstelle: | Band 194, Jahrgang 1869, Nr. LXXVII., S. 394 |

| Download: | XML |

LXXVII.

Manceaux's Mitrailleuse. – Feldle's Infanterie-Kanone. –

Werthvergleichung des Kugelspritzen- (Revolverkanonen-,

Mitrailleusen-) Feuers mit den Schußwirkungen der Infanterie und

Artillerie.

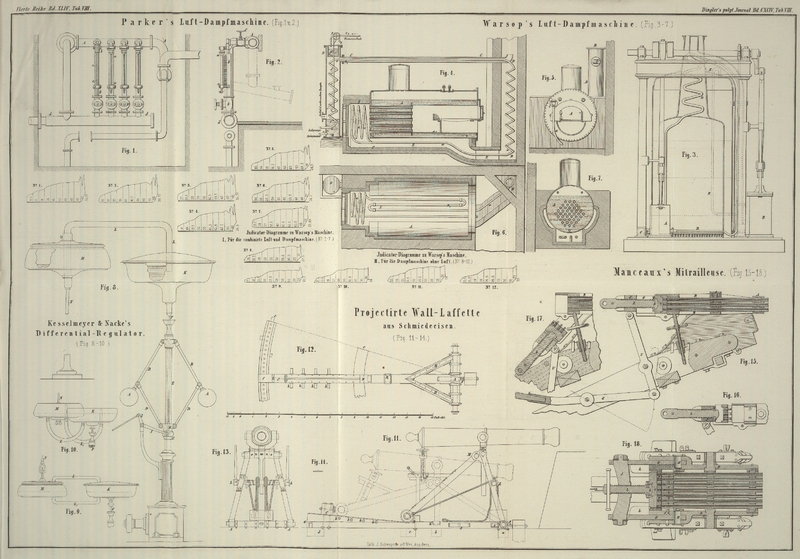

Mit Abbildungen auf Tab.

VIII.

Die französische Mitrailleuse und Vergleichung des

Kugelspritzen-Feuers.

Das Mechanics' Magazine vom 8. October d. J.1869 liefert die

in Fig.

15–18 reproducirten Zeichnungen der, Hrn. Francois Jules Manceaux zu Paris patentirten französischen Mitrailleuse, wovon die Fig. 15 und 18

Vertical- resp. Horizontaldurchschnitte, und die Figuren 16 und 17

Verticaldurchschnitte bei geschlossenem resp. geöffnetem Zustande dieser

Hinterladungs-Schießwaffe darstellen. Dieselbe hat hiernach drei übereinander

liegende Reihen von je sieben Röhren, denen durch Querplatten A, A (Fig. 15 und 18) eine feste Verbindung

unter sich, resp. mit zwei in die Seitenwangen-Platten eingefügten

Schildzapfen gegeben worden ist, welche letztere das Einlegen dieses Rohrsystemes in

eine gewöhnliche, mit Richtmaschine versehene Laffette ermöglichen.

Die Seitenwangen-Platten B, B (Fig. 18) nehmen in ihrem

hinteren verstärkten Theile den um die Pivots H, H auf

und nieder beweglichen Verschlußrahmen G, G auf, der in

seinem Querriegel J (Fig. 18) die Mutter zur

Verschlußstückschraube L (Fig. 15 und 18) trägt,

welche letztere mit ihrem Kopfe k in die eigentliche

Verschlußplatte o der Mitrailleuse eingelassen ist und

darin vermittelst des Festschraubens einer hinteren Platte q festgehalten wird. – Die Verschlußplatte o trägt in entsprechenden Muttergewinden 21 mit den hinteren Rohröffnungen

der Mitrailleuse correspondirende Verschluß-Schraubenbolzen, welche, in ihrer

Längenachsenrichtung durchbohrt, dort nach dieser Richtung bewegliche Stifte in sich

aufnehmen, die, aus den Schraubenbolzen hervorstehend, zur Minderung ihres

Rückstoßes beim Schusse auf Scheiben von Horn etc. stehen, und mit diesen durch

hinterliegende Schrauben in Bezug auf die Weite ihres Hervortretens aus den

Verschluß-Schraubenbolzen regulirt werden können. Fig. 15 und 18 zeigen den

Vertical- resp. Horizontaldurchschnitt der mit eingesetzten Patronen

versehenen Waffe im geschlossenen Zustande, Fig. 16 und 17 aber

Verticaldurchschnitte des hinteren Rohrbündelendes mit fest hineingeschobenem und

beziehungsweise hinter demselben niedergelassenem Verschlusse, dessen Auf-

und Niederbewegung um das Scharnier H (Fig. 18) herum nach

Lösung der Verschlußschraube L (Fig. 15 und 18) durch ein

am Verschluß und an der Laffette befestigtes Hebelgestänge U,

Q (Fig.

15) bewirkt wird.

Die successive Entzündung der einzelnen Rohr-Pulverladungen geschieht in der

Weise, daß man einem der Seitenrohre durch irgend eine Percussionszündung z (Fig. 18) Feuer giebt,

welches sich dann durch zwischen den Rohren liegende Communicationen hindurch von

einem Laufe zum anderen, beziehungsweise von Rohrlage zu Rohrlage fortzupflanzen

hat, und es stimmt sonach dieser Entzündungsmodus (welcher übrigens auch leicht zu

Feuerstockungen Veranlassung geben dürfte) nicht mit der in Bd. CLXXXVIII S. 403

dieses Journals enthaltenen Mittheilung über das französische

Infanterie-Geschütz von 25 Rohren mit Naderzündungs-Apparat und

excentrisch zu bewegender Sicherheitsscheibe überein, wobei es dahin gestellt

bleiben muß, ob diese sowie die Differenz in der Rohranzahl auf dem

Nebeneinanderbestehen zweier französischer Mitrailleuse-Modelle oder etwa dem

Hervorgehen des einen derselben aus dem anderen oder irgend sonstigen Gründen

beruht.

Ueber die aus der „Maschinenfabrik Augsburg“ hervorgegangene Feldle'sche Infanterie-Kanone, welche nach der Mittheilung in diesem Bande

(erstes Octoberheft) S. 82 des polytechn. Journals Läufe und Munition des neuen

Werdergewehres erhalten hat, findet sich in einem Aufsatze „über

Revolverkanonen“ im Archiv für die Officiere des kgl. preuß.

Artillerie- und Ingenieur-Corps Bd. LXVI (1869, Heft 1) noch eine

Notiz, wornach dieses mehrrohrige Geschütz mit vier parallel neben einander

liegenden Läufen ausgerüstet, also ein sogenanntes Orgelgeschütz, jedoch mit der

besonderen Einrichtung ist, daß jeder einzelne Lauf desselben einen eigenen

Fülltrichter besitzt, und auch für sich außer Wirksamkeit gesetzt werden kann, ohne

daß dadurch der Gang der ganzen Maschine gehemmt oder gestört wird.

Die Schlösser dieser Feldle'schen

Infanterie-Kanone, deren Constructions-Detail noch als Geheimniß

behandelt wird, sollen Aehnlichkeit mit Gewehrschlössern älterer Construction haben

und werden durch das Drehen einer Welle successive abgedrückt. Mit dem Spannen

dieser Schlösser wird jedesmal zugleich eine Vorrichtung in Thätigkeit gesetzt, welche die einzelnen

Patronen in den Lauf zu schieben hat und es kann solchergestalt das Feuern

ununterbrochen fortgesetzt werden, wobei man es ganz in der Gewalt hat, entweder

alle vier Läufe gleichzeitig oder auch nur einzelne derselben in Thätigkeit treten

zu lassen. Der zu starken Lauferhitzung wegen wird jedoch gewöhnlich mit dem

Gebrauch von je zwei Paar Läufen gewechselt und läßt sich dabei die

Schußschnelligkeit so weit steigern als es nur immer des Auswerfens der

Patronenhülsen wegen möglich ist, wobei jeder Lauf stets den Vorrath von einigen

Patronen in sich trägt, deren vordere (wie bei den Magazinsgewehren) immer durch die

nächst hintere nachgeschoben wird, was allerdings auf nicht unbedeutende

Complicationen des Mechanismus schließen lassen dürfte.

Endlich möge hier noch der übergroßen Wichtigkeit wegen, welche dem Feuer der

sogenannten Infanterie-Kanonen (Batterie-Geschütze, Mitrailleusen,

Kugelspritzen, Revolver-Kanonen etc.) theilweise im Publicum auch für

Kriegszwecke beigelegt zu werden scheint, eine Vergleichung dieser Feuerwirkungen

mit denen der Infanterie und Artillerie angestellt werden. Aus derselben dürfte sich

bald ergeben, daß, für den Feldkrieg wenigstens, die Mitrailleuse mehr der

ursprünglichen Besorgniß, mit Vorderladungsgewehren gegen gut treffendes

Schnellfeuer aus gezogenen Hinterladungsgewehren nicht ausreichen zu können (welche

an sich ganz gerechtfertigt war), als einem auch bei guter Infanterie- und

Artillerie-Bewaffnung wirklich noch vorhandenen Bedürfniß angehört; wogegen

der Festungskrieg sich das nunmehrige Vorhandenseyn solcher Waffen allerdings recht

wohl zu Nutze machen kann.

Nimmt man zu dem Ende die Feuergeschwindigkeit der Infanterie-Geschütze zu

durchschnittlich 250 Schüssen pro Minute und die des

gezogenen Infanterie-Gewehres bei gut gezieltem Feuer zu durchschnittlich 10

Schüssen pro Minute an, so bilden die mit

Infanterie-Munition ausgerüsteten Geschütze genannter Art, deren

Wirkungsweite etwa 1000 bis höchstens 1200 Schritte beträgt, gegen je ein

feststehendes schmäleres und zugleich tiefes Ziel (z.B. Colonnenmassen etc.) in

Bezug auf Feuerwirkung etwa das Aequivalent von circa

je 25 Schützenje 250 Schützen, was sich bei noch größerer Feuergeschwindigkeit der einen oder der

anderen dieser beiden Waffen nur in den Zahlen ändern dürfte; bei mehreren im

Terrain vertheilten dünnen und beweglichen Zielen (z.B. Schützenlinien etc.) werden

diese Infanteristen, wenn sie gut ausgebildet sind, aber sicher mehr Feuereffect

erzielen, und ebenso werden mit Geschossen größeren Kalibers (wie z.B. bei der Gatlingskanone von 13 bis 14 Loth Schwere) ausgerüstete

Geschütze dieser Art innerhalb obiger Zielabstandsgrenze zwar der Infanterie an Rasanz

und Percussionskraft ihrer Projectile überlegen seyn, und – wenn die

erforderliche Streuung der letzteren durch während des Schießens zu bewirkende

Seitenrichtungs-Aenderungen (wie dieß z.B. bei Gatling's Batteriegeschütz der Fall ist) mit Leichtigkeit bewirkt werden

kann, – auch einen guten Kartätschschuß abzugeben gestatten, bei dieser, wenn

auch etwas verbesserten, doch immer noch sehr einseitigen Wirkung aber den übrigen

Aufgaben der Artillerie (wohin z.B. indirecter Schuß, Niederwerfung von Mauern,

Barricaden, Wirkungsmöglichkeit über 1200 bis 1500 Schritte hinaus etc. gehören) gar

nicht gewachsen seyn.

Es ersetzen also weder die mit Infanterie-Munition ausgerüsteten

Infanterie-Kanonen das Infanterie-Feuer, noch die für größere Kaliber

bestimmten Batteriegeschütze das Artillerie-Feuer, wenn beide Waffen auf der

Höhe ihrer Zeit stehen, während andererseits diese mehrrohrigen Geschütze im

Feldkriege, wo sie zwei bis vier Pferde Bespannung und einschließlich Fahrern drei

bis vier Mann erfordern, dem feindlichen Schusse keineswegs unbedeutende Zielflächen

darbieten, was im Festungskriege bei durch das Tracé bestimmt vorgezeichneten

Ziel- und Aufstellungspunkten sich nach allen Richtungen hin allerdings als

höchst vortheilhaft für sie ändert. Diese Schätzung des taktischen Werthes der

Infanterie- und Batteriekanonen etc. führt also schließlich zu dem Resultate,

daß solche mehrrohrige Geschütze im Feldkriege (Specialfälle ausgenommen) nur ein

sehr dürftiges Surrogat für gut bewaffnete und tüchtige Infanterie, resp. Artillerie

abzugeben vermögen, im Festungskriege aber unter Umständen (z.B. in

Caponièren, Flanken, Reduits, Breschabschnitten etc.) sehr vortheilhaft zu

verwerthen sind.

Stade, im October 1869.

Darapsky.

Tafeln