| Titel: | Taurines' Federwaage für Hebezeuge. |

| Fundstelle: | Band 194, Jahrgang 1869, Nr. XCV., S. 471 |

| Download: | XML |

XCV.

Taurines' Federwaage

für Hebezeuge.

Nach Armengaud's Génie industriel, October 1869, S.

208.

Mit Abbildungen auf Tab.

X.

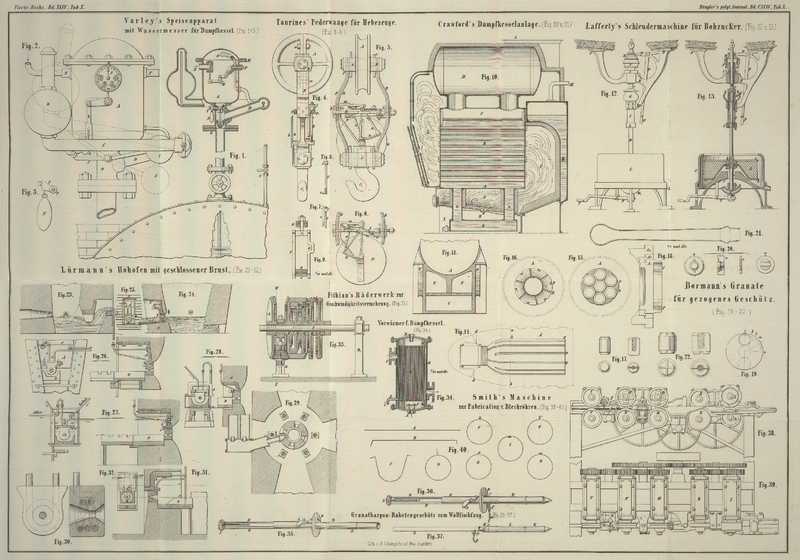

Taurines' Federwaage für Hebezeuge.

Um bei Verladungen mit Hülfe von Krahnen oder anderen Hebezeugen das Gewicht von

Colli, Maschinenbestandtheilen etc. sofort zu erhalten, hat man Wägapparate

construirt, wovon ein in den Figuren 4–8 abgebildetes

System im Princip aus einer mit dem Krahnhaken in Verbindung gebrachten Federwaage

besteht, welche nebstbei auch als Zugdynamometer benutzt werden kann.

Wie die Abbildungen zeigen, besteht A, die unterste

Spurrolle, welche zur Aufnahme der Krahnkette bestimmt ist, aus zwei mit Bolzen a zusammengehaltenen Hälften; sie lauft lose auf der

Achse B, deren viereckige Enden zur Befestigung der

Zugfedern R dienen.

Die beiden Hauptfedern R sind von gleichmäßiger Stärke

und an dem oberen Ende mit Hülfe von Keilen c in zwei

Schlitzen der Achse B ohne Gestattung irgend eines

Spielraumes befestigt. Außerdem sind die, je nach der Stärke aus mehr oder weniger

Lamellen zusammengesetzten Federn oben durchlocht und wird die Verbindung der Federn

mit der Achse B durch einen durchgehenden Bolzen e noch sicherer.

Wie man sieht, sind die Theile f, g und g, h der Federn nach entgegengerichteten Kreislinien

geformt, welche bis zur Mittelachse in gerade Linien auslaufen; die untere Hälfte

ist symmetrisch und ebenso solid wie oben mit dem unteren Querstück C verbunden, an welchem ein Haken oder eine Oese C' sitzt.

Das in 1/10 wirklicher Größe dargestellte Dynamometer ist für eine Maximalbelastung

von 5000 Kilogrammen berechnet, bei welcher die Federn R

in Folge der Ausbiegung eine Verlängerung von 5 Millimeter erleiden, resp. die

Näherung in der Mitte bei i, i circa 20 Millimeter

beträgt.

Dieses Zusammengehen wächst in geringerem Maaße als die Belastung, auch ist dasselbe

anfänglich nicht genügend, um direct einem Zeiger am Zifferblatte eine hinreichende

Abweichung zu gestatten, weßhalb folgende Uebersetzung dieser Bewegung

stattfindet.

Zur Befestigung der Stücke m und n sind die Federn in der Mitte gerade geformt. Am ersteren, d. i. m, ist eine Plattfeder r von

120 Millimeter Länge angebracht; das Ende r' dieser

Feder ist mit einem schräg gehenden Theil s verbunden,

dessen mit t bezeichnetes Ende eine zweite an dem Theil

n angeschraubte Feder r² – 190 Millimet. lang – trägt.

Der Abstand der Federn r und r² beträgt 555 Millimet. Mit dem Ende t

der letzteren steht ein gekrümmtes nach unten gerichtetes Stück u in Verbindung, welches mit Hülfe einer weiteren Feder

v (Fig. 7 u. 8) den gezahnten Sector

E um den Drehpunkt j mit

sich führt. In der Ruhelage fällt dieser Drehpunkt mit der Mitte der Feder r zusammen.

Durch die im Vorhergehenden beschriebene Anordnung stehen also alle Theile des

Dynamometers von den Hauptfedern bis zum Triebwerk in fester Verbindung und ist der

Apparat stets zum Gebrauch vorbereitet.

Der Sector E, auf welchen eine Bewegung von 90 bis 100

Millimeter für 20 Millimet. Einbiegung der Federn R

übertragen wird, greift in ein Getriebe ein, an dessen Achse der Zeiger b die betreffende Belastung am Zifferblatt D anzeigt.

In Figur 6 ist

die Stellung des Federwerkes für die Maximalbelastung ersichtlich gemacht, bei

welcher die Federn r und r² die größte Veränderung erleiden und das Verbindungsstück s um circa 25 Grad abgelenkt

wird.

Sobald die Maximalbelastung eintritt, wird die in Fig. 9 dargestellte

Arretirungsvorrichtung wirksam. Der Rahmen y, y' mit den

Querstücken x, x' verhindert alsdann ein weiteres

Zusammengehen der Federn, somit eine Veränderung des Triebwerkes.

Der Apparat ist wohl leicht anzubringen und seine ganze Höhe gering, da das Federwerk

direct an der Rolle A angebracht ist. Dieß bietet jedoch

andererseits den Nachtheil, daß die Waage in steter Verbindung mit dem Krahn bleibt,

weßhalb man auch solche Waagen baut, welche beliebig an dem Krahnhaken aufgehängt werden, wenn

man eben das Gewicht der Last bestimmen will; diese hängt sodann an einem an der

Waage angebrachten Haken.

J. Z.

Tafeln