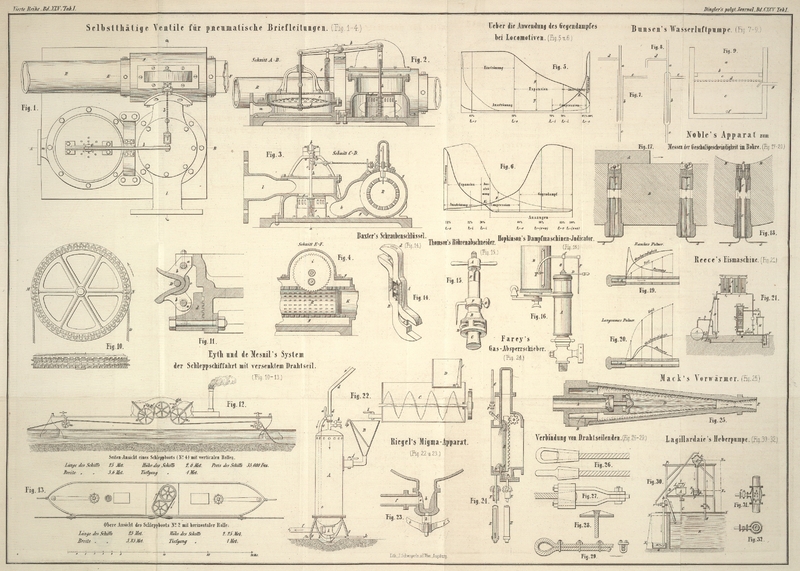

| Titel: | Selbstthätige Ventile für pneumatische Briefleitungen. |

| Fundstelle: | Band 195, Jahrgang 1870, Nr. IX., S. 29 |

| Download: | XML |

IX.

Selbstthätige Ventile für pneumatische

Briefleitungen.

Nach Engineering, October 1869, S.

287.

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Sabine's selbstthätige Ventile für pneumatische

Briefleitungen.

Der Länge einer pneumatischen Depeschen- oder Briefleitung wird durch die

allmähliche Zunahme der Reibung der bewegten Luftsäulen, der hierdurch bedingten

Verminderung der Geschwindigkeit des Depeschenkolbens eine gewisse Grenze

gesetzt.

Die längsten der bekannten pneumatischen Communicationen sind jene in Paris von 1200

Yards (circa 1100 Meter), in Belgien von 1300 Yards (circa 1190 Meter) und in London von 1400 Yards (circa 1280 Meter) Länge.

Die Geschwindigkeit des Depeschenkolbens in einer Pariser LeitungPneumatische Depeschenbeförderung in Paris, beschrieben im polytechn. Journal

Bd. CXCIII S. 97 (zweites

Juliheft 1869). von 1000 Yards Länge beträgt 40 engl. Meilen pro

Stunde; man berechnet, daß bei einer 4000, resp. 9000 Yards langen Leitung –

sonst gleiche Verhältnisse vorausgesetzt – die Geschwindigkeit auf die

Hälfte, resp. ein Drittel, d. i. umgekehrt proportional der Quadratwurzel aus der

Länge abnehmen würde.

Sollten somit längere als die bisher bekannten Leitungen angelegt werden, so wird es

erwünscht, den größeren Geschwindigkeiten in kürzeren Leitungen durch geeignete

Vorrichtungen möglichst nahe zu kommen und zwar dadurch, daß man in gewissen

Abständen die längere Leitung mit Ventilen versieht, welche sich nach Bedarf öffnen

oder schließen, die Communication mit der äußeren Luft herstellen oder

unterbrechen.

Wurde beispielsweise eine Leitung von 3 engl. Meilen Länge mit zwei Ventilen auf je

eine Meile Abstand versehen, so könnte der Depeschenkolben im ersten Drittel mit der

Geschwindigkeit entsprechend einer kurzen Leitung von 1 Meile sich fortbewegen, wenn

das erste Ventil sich öffnet; in der zweiten Strecke mit einer Geschwindigkeit

entsprechend einer 2 Meilen langen Leitung, wobei das erste Ventil geschlossen, das

zweite aber geöffnet ist; endlich in der dritten Strecke mit der geringsten, einer 3

Meilen langen Leitung entsprechenden Geschwindigkeit.

Um dieß durch Zahlen übersichtlicher darzustellen, wurde nachstehende Tabelle

angelegt, in welcher eine Leitung in mehrere Sectionen durch die angedeuteten Ventile abgetheilt

und die Geschwindigkeit des Briefkolbens in der ersten Strecke gleich 1 angenommen

ist.

Zahl derSectionen.

Zeit für denDurchgang.

Durchgangszeit für die

ganzeLeitung

Zeitverlustohne

Ventile,

mit Ventilen.

ohne Ventile.

in Procenten.

1

1,00

1,00

1,00

2

1,41

2,41

2,82

17,0

3

1,73

4,14

5,19

25,4

4

2,00

6,14

8,00

30,3

5

2,24

8,38

11,20

33,7

6

2,45

10,83

14,70

35,7

7

2,65

13,48

18,55

37,6

8

2,83

16,31

22,64

38,8

9

3,00

19,31

27,00

39,8

10

3,16

22,47

31,60

40,6

Die Einschaltung eines Ventiles im halben Weg einer Leitung würde also eine

Zeitersparniß von 17 Procent gegenüber jenem Aufwand bewirken, welchen der in der

ununterbrochenen Linie sich bewegende Kolben beansprucht. Im Falle der Eintheilung

der Linie in 10 Sectionen würde die Zeitdauer nur 22,47 gegenüber 31,60

Zeiteinheiten betragen, welche letztere für die ununterbrochene Leitung nöthig

wären, was eben 40,6 Procent Zeitersparniß repräsentirt. Dieser Umstand wurde schon

im Jahre 1857 vom Ingenieur Latimer Clark hervorgehoben

und folgende Bedingungen für die Ventilanordnung aufgestellt:

1) Stimmt der Druck der Luft in der Leitung mit jenem der Atmosphäre überein, so

befindet sich das Ventil in einer Art Ruhelage, bei welcher sowohl der

Depeschenkolben durch verdichtete Luft vorwärtsgeschoben als auch mit Hülfe von

verdünnter Luft angesaugt werden kann.

2) Wird in Folge des Einlassens von comprimirter Luft der Depeschenkolben vorwärts

bewegt, so muß sich das zunächst folgende Ventil automatisch öffnen, und zwar so

lange, bis der Kolben im Vorbeischießen den Abschluß des Ventiles verursacht,

welcher nun so lange statthaben muß, bis der Kolben die Empfangsstation erreicht

hat.

3) Wird dagegen der Depeschenkolben angesaugt, also vor demselben die Luft in dem

Leitungsrohr verdünnt, so müssen alle dazwischen (d. i. zwischen dem Kolben und der

Ansaugstation) befindlichen Ventile sich selbstthätig schließen. Der Kolben öffnet

im Vorbeigehen das Ventil, welches sich in die Ruhelage zurückbegibt, sobald er die Endstation erreicht (oder

auch das nächstfolgende Ventil geöffnet) hat.

4) Ist der Durchgang vollendet, so stellt sich der Luftzustand außen und innen gleich

und das Ventil kehrt in die Ruhelage zurück.

Die vom Ingenieur Robert Sabine in London construirte und

in Figur 1 bis

4 dargestellte Ventilanordnung entspricht nach dem vorliegenden Berichte den

aufgestellten Bedingungen.

Figur 1 ist

der Grundriß; Fig.

2, 3

und 4 sind

Schnitte nach den Linien AB, CD und EF der

Figur

1.

Das pneumatische Leitungsrohr R ist an der

Verbindungsstelle mit dem seitlich angebrachten selbstthätigen Ventile durchlöchert,

wie in Fig. 3

und 4 zu

ersehen ist, und an dieser Stelle von einem geschlossenen Mantel g umgeben; der dadurch entstehende ringförmige Raum

communicirt durch den Stutzen k (Fig. 1 u. 3) mit dem Untertheil der

Ventilkammer, während der Obertheil durch das Rohr 1 mit der Atmosphäre in

Verbindung gebracht ist.

Das Ventil f ist aus vulcanisirtem Kautschuk hergestellt

und zur Geradführung mit einem Schieberrohre r in

Verbindung gebracht. Die Ventilstange h ist durch das

gabelförmige Stück c mit dem Balancier b verbunden, und zwar mit Hülfe eines Bolzens o, den die Blattfeder n

stets in der Verbindungslage zu erhalten strebt.

Am anderen Ende des genannten Balancier b hängt das

Kautschukdiaphragma d; dieses bewegt sich zwischen

entgegengesetzt ausgebauchten und durchlöcherten Metallscheiben in einem

cylindrischen Gehäuse, dessen Deckel ebenfalls durchlöchert, den Zutritt der

atmosphärischen Luft zuläßt. Der untere Theil dagegen communicirt durch eine bei m anzusetzende Röhre in geeignetem Abstand (50 Fuß) mit

dem pneumatischen Leitungsrohr R. Der die Verbindung der

Ventilstange h mit dem Bügel c vermittelnde Bolzen ist mit einer Kette verbunden, deren anderes Ende so

oft angezogen wird, als ein Depeschenkolben die verzahnte Scheibe i (Fig. 4) passirt. Letztere

ist einseitig belastet, kehrt also nach einer Drehung immer wieder in die

ursprüngliche Lage zurück, wodurch die angespannte Kette nachgelassen, die Feder n wirksam gemacht wird, den Bolzen o zurückzuführen, wenn das bezügliche Loch der

Ventilstange h in entsprechender Höhe sich befindet.

Nehmen wir nun an, daß die Luft im Hauptrohr R durch

einen vorwärtsgepreßten Kolben etwas verdichtet wird, so

bewegt die geringste Druckvermehrung das Diaphragma d

nach aufwärts, da es eine größere Fläche als das Ventil besitzt, welches durch den

Aufgang der linken, resp. den Niedergang der rechten Hebelseite b

geöffnet wird, somit die durch den vorwärtsgeschobenen Kolben verdrängte

Luft durch k und das offene Ventil freien Abzug in die Atmosphäre erhält, so lange eben der Ueberdruck im

Inneren der Leitung anhält.

Geht der Depeschenkolben K vorbei (Fig. 4), so dreht er die

vorgenannte verzahnte Scheibe i, der Bolzen o wird zurückgezogen, also außer Verbindung mit dem

Diaphragma gebracht, das Ventil f steigt gegen seinen

Sitz, zufolge der unter demselben angebrachten Spiralfeder s, schließt demnach den weiteren Zutritt der Luft ab und hindert natürlich

auch den Austritt der hinter dem weitergetriebenen Kolben nachrückenden comprimirten

Luft.

Hört der Druck in der Leitung in Folge des Anlangens des Briefkolbens an der

Endstation auf, so bleibt das Ventil f in der

angenommenen Stellung (wegen der Spiralfeder s), aber

das Diaphragma d wird durch die Wirkung der Spiralfeder

s niedergezogen, das rechte Balancierende gehoben,

der Bolzen o durch die Feder n veranlaßt in das Loch der Ventilstange h

einzuschnappen, und so in Allem die Verbindung für die Ruhelage hergestellt, wie sie

in den Zeichnungen auch angenommen ist.

Wird der Depeschenkolben entgegengesetzt angesaugt, die

Luft im Leitungsrohr R. verdünnt, so wird das Diaphragma

durch den äußeren Druck kräftiger niedergehalten als das Ventil, welches dennoch

geschlossen bleibt. Der vorbeipassirende Kolben K jedoch

löst die Verbindung mit dem Balancier (durch die Scheibe i) aus und das Ventil wird geöffnet, indem die atmosphärische Luft dem

angesaugten Depeschenkolben nachdrängt.

Ist der Weg des letzteren beendet, so hört das Nachsaugen der Luft auf, das Ventil

bewegt sich aufwärts (durch Wirkung der Spiralfeder s),

der Verbindungsbolzen o schnappt neuerdings ein und die

normale Lage der Ventilanordnung ist hergestellt.

J. Z.

Tafeln