| Titel: | Lagillardaie's Heberpumpe. |

| Fundstelle: | Band 195, Jahrgang 1870, Nr. X., S. 32 |

| Download: | XML |

X.

Lagillardaie's Heberpumpe.

Nach Armengaud's Génie industriel, October 1869, S.

169.

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Lagillardaie's Heberpumpe.

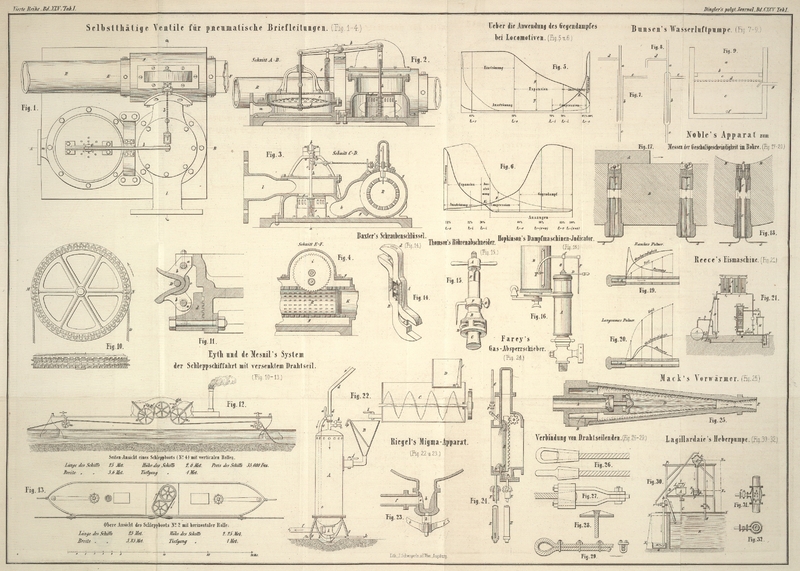

Die im Folgenden beschriebene Heberpumpe (pompe-siphon oder siphon aspirant)

gestattet die directe Anwendung eines Gefälles, mit Umgehung aller durch dasselbe

getriebenen Motoren, behufs Hebung einer der betreibenden gleichartigen oder

verschiedenen Flüssigkeit.

Diese Heberpumpe, Fig. 30–32, besteht der

Hauptsache nach aus Zwei Winkelhebern a, b, c und e, f, g, welche jedoch nicht unter den gewöhnlichen

Umständen functioniren, sondern deren Wirkungsweise dadurch erheblich modificirt

wird, daß die Heberarme theilweise mit Flüssigkeit allein, theilweise mit einem

Gemisch derselben mit Luft gefüllt sind.

Durch den Heber e, f, g wird Flüssigkeit von dem Niveau

N auf das Niveau N''

gehoben; um in demselben eine Circulation der Flüssigkeit im Sinne der Pfeile zu

ermöglichen, wird am unteren Ende des Steigrohres f, g

durch den Hahn r' Luft in fein vertheiltem Zustande

eingelassen. Dieselbe vermischt sich mit der Flüssigkeit und sondert sich von

letzterer in dem Gefäße A' dem Vertheiler (Distributeur), wieder ab, um aus

demselben durch das Rohr i, r wieder ausgesaugt zu

werden, während die abgeschiedene Flüssigkeit im Ausflußrohre e, f nach abwärts strömt, und ein Steigen, resp. Nachströmen des

specifisch leichteren Gemisches von Luft und Flüssigkeit zur Folge hat. Das bei r einströmende Luftquantum muß so regulirt werden, daß

das Product aus dem specifischen Gewichte des Gemisches in die Höhe N

N''' kleiner ist als jenes aus dem specifischen Gewichte

der Flüssigkeit in die Höhe N'

'

N'''. Der im Heber e, f, g

stattfindende Vorgang ist dadurch bedingt, daß die im Vertheiler A' sich abscheidende Luft ausgesaugt wird, und daß die

Spannung derselben um einen der Flüssigkeitssäule f, e

(N'' N''') entsprechenden hydrostatischen Druck

kleiner ist als jener der äußeren Atmosphäre.

Der Heber a, b, c dient dazu, die Luft aus dem Vertheiler

A' auszusaugen und ihren Druck in der erwähnten

Weise unter jenen der Atmosphäre zu bringen. Zu diesem Zwecke ist der Luftraum des

Vertheilers durch das Rohr i, r mit dem oberen Ende des

Heberarmes a, b verbunden; die Luft wird in denselben

eingesaugt, mischt sich mit der abwärtsströmenden Flüssigkeit, und gelangt bei a durch das Unterwasser in's Freie.

Damit die beiden Heber in der angedeuteten Weise functioniren können, ist es

nothwendig daß in den Röhren g, f und a, b die Luft der Flüssigkeit in fein vertheiltem

Zustande beigemischt sey. Um dieß zu erzielen, läßt Lagillardaie erstere bei r und r' nicht direct in die Röhren einströmen, sondern

schaltet in dieselben durchlöcherte mit einem Mantel umgebene Rohrstutzen (Fig. 31) ein,

welche die Bildung größerer Luftblasen verhindern.

Zum Anlassen der Pumpe dient das Gefäß A, der Amorceur, welcher einerseits durch das Rohr C mit dem Oberwasser R des

disponiblen Gefälles, andererseits durch das Rohr D mit

dem Heber a, b, c in Verbindung steht. Mit Hülfe des Amorceur wird die Pumpe (vorausgesetzt daß alle Hähne geschlossen sind)

in folgender Weise in Betrieb gesetzt. Man öffnet die Hähne j und j' und füllt den Amorceur durch den Trichter l, schließt

hierauf dieselben und stellt durch Oeffnen des Hahnes k

die Verbindung des Amorceur mit dem Oberwasser her. Der

Amorceur entleert sich theilweise, und die hierdurch

entstehende Luftverdünnung in demselben und in den Armen des Hebers a, b, c hat die Füllung und Ingangsetzung des letzteren

zur Folge, welche ihrerseits wieder die theilweise Füllung des Amorceur nach sich zieht.

Nach Verlauf dieses Vorganges öffnet man den Hahn r'; die

im Vertheiler A' befindliche Luft wird durch das Rohr

i, r ausgesaugt, die zwei Arme des Hebers e, f, g füllen sich theilweise, worauf der letztere

durch Oeffnen des Hahnes r' in Betrieb gesetzt wird.

Als Vortheile der beschriebenen Pumpe kann man, abgesehen davon daß man durch sie in

den Stand gesetzt ist ohne Anwendung einer Kraftmaschine Wasser zu heben, den

Umstand bezeichnen, daß die zu hebende Flüssigkeit von jener des Gefälles

verschieden seyn, und daß sich ohne Kraftverlust der Pumpenheber e, f, g in bedeutender Entfernung von dem Gefälle

befinden kann. Die letztgenannten zwei Vortheile hat die vorliegende Pumpe vor Nagel's WasserstrahlpumpePolytechn. Journal, 1865, Bd. CLXXVII S. 267. voraus, welche jedoch wegen Einfachheit ihrer Construction vor jener in dem

Falle den Vorzug verdient, wo Gefälle und Saughöhe sich nebeneinander befinden.

Tafeln