| Titel: | Die Bunsen'sche Wasserluftpumpe und ihre technische Verwendung; von Dr. Clemens Winkler. |

| Fundstelle: | Band 195, Jahrgang 1870, Nr. XI., S. 34 |

| Download: | XML |

XI.

Die Bunsen'sche Wasserluftpumpe und ihre technische

Verwendung; von Dr. Clemens

Winkler.

Aus der deutschen Industriezeitung 1869, Nr.

47.

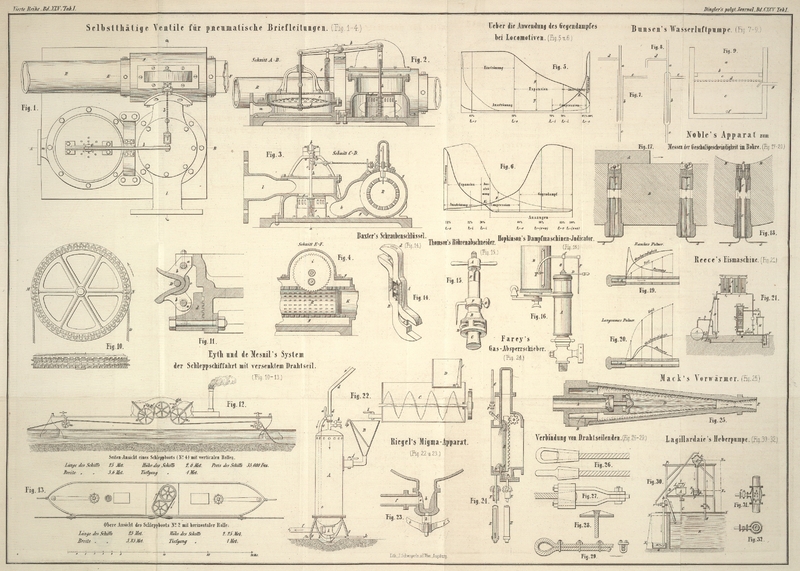

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Winkler, über die Bunsen'sche

Wasserluftpumpe und deren technische Verwendung.

Bunsen's schöne Erfindung der Wasserluftpumpe, deren

Wirksamkeit bekanntlich in der continuirlichen Herstellung und Erhaltung der Toricelli'schen Leere eines Wasserbarometers besteht, ist

von der wissenschaftlichen Welt mit Recht voller Freude begrüßt worden. Vereinigt

doch dieser Apparat, trotz aller Einfachheit, die Vorzüge einer billigen

Herstellung, sowie einer mühe- und kostenlosen Handhabung in sich, bei einem

Effect, der für die meisten Fälle seiner Anwendung vollständig ausreicht. Namentlich findet

dieß statt bei den Operationen des Filtrirens, Auswaschens, Trocknens und

Abdampfens, für welche die Wasserluftpumpe ja auch vom Erfinder ganz besonders

bestimmt worden ist.

Die Vortheile, welche die Anwendung der Bunsen'schen

Wasserluftpumpe bei den Arbeiten im chemischen Laboratorium gewährt, lassen sich

auch für die Industrie verwerthen und zwar bietet sich an allen Orten, wo Wasser und

Gefälle in hinreichendem Maaße vorhanden sind, Gelegenheit zur kostenfreien

Herstellung eines Vacuums. Statt des Wassers kann man mit gleichem Erfolg andere

Flüssigkeiten, z.B. Salzlaugen, Säuren etc. verwenden, wenn man solche zur Verfügung

hat, wie dieß ja häufig genug in Fabriken der Fall ist, wo der Abfluß derartiger

Flüssigkeiten von höheren nach tiefer gelegenen Punkten tagtäglich stattfindet.

Für technische Zwecke bedient man sich nicht des gläsernen Apparates, wie ihn Desaga in Heidelberg nach Bunsen's Angabe liefert; dauerhafter, billiger und dabei nicht minder

einfach kann man ihn sich selbst aus mehreren Stücken Bleirohr von verschiedener

Weite herstellen, so wie es die beigegebene Skizze zeigt.

Fig. 7 gibt

ein Bild dieser Bleirohrstücke in ihrer vorläufigen Zusammenstellung. Die Verbindung

derselben erfolgt nach der in Fig. 8 abgebildeten Weise.

a ist das Luftsaugrohr,

welches am unteren Ende durch Zusammenklopfen, Zulöthen und Aufbohren mit einer

verjüngten Oeffnung versehen wird; das weitere Rohr b,

welches an beiden Enden bis zur Stärke von a

zusammengezogen ist, bildet den Wassermantel; sein oberes

Ende wird mit dem Rohre a, nachdem man dieses

entsprechend weit eingeführt hat, dicht verlöthet, an das untere Ende dagegen wird

der Stutzen c, ebenfalls durch Löthung, befestigt. An

c setzt man, nach Aufstellung der Luftpumpe,

mittelst Loth oder auch Kautschukrohr, ein womöglich 40' langes verticales Wasserfallrohr aus Blei an, welches am unteren Ende durch

Flüssigkeit gesperrt oder barometerartig aufgebogen ist. Der Rohrstutzen e, welcher rechtwinkelig in den oberen Theil des

Wassermantels eingelöthet ist, steht durch einen Hahn mit der Wasserleitung in Verbindung; d endlich

communicirt einerseits mit dem Luftsaugrohre a, während

das andere Ende durch ein Stück Kautschukrohr mit einer in Quecksilber tauchenden

Manometerröhre verbunden ist. Sämmtliche Löthungen

müssen völlig dicht seyn und am zweckmäßigsten und haltbarsten bewerkstelligt man

dieselben mit reinem Blei unter Zuhülfenahme einer durch Luft angeblasenen

Wasserstoffflamme.

Die Handhabung dieser bleiernen Apparate ist selbstverständlich ganz dieselbe wie die der gläsernen

Bunsen'schen. Man setzt den Raum, welcher luftleer

gepumpt werden soll, mit dem oberen Ende des Rohres a in

dichte Verbindung und öffnet hierauf den an e

angebrachten Wasserhahn. Das im Füllrohr c

niederstürzende Wasser reißt sodann die vorhandene Luft durch die in a befindliche Oeffnung mit sich und sofort beginnt das

Quecksilber des Manometers zu steigen und erhebt sich bei genügendem Gefälle bis auf

wenige Millimeter unter dem Barometerstande.

Es stört durchaus nicht, daß diese Apparate undurchsichtig sind, denn man hat am

Spiel des Manometers, welches man einzig zu beobachten braucht, ein genaues

Erkennungszeichen, wie der Wasserzufluß zu regeln ist, in welchem Maaße die

Evacuirung vorschreitet und ob die Dichtung eine vollständige sey. Das bei der Bunsen'schen Luftpumpe angebrachte kleine

Condensationsgefäß habe ich weggelassen, da es unter Umständen zweckmäßiger

erscheinen kann, es separat aufzustellen und es durch eine besondere Rohrleitung

erst mit der eigentlichen Luftpumpe zu verbinden.

Die eben beschriebenen bleiernen Apparate habe ich bis jetzt in zwei verschiedenen

Größen angefertigt. Die kleinere Sorte, mit welcher man den Effect der bei Desaga in Heidelberg käuflichen Glasluftpumpen erreicht,

besitzt folgende Dimensionen:

Länge:Millimet.

Weite:Millimet.

Wandstärke:Millimet.

a

300

8,5

1,5

b

165

23,0

2,5

c

70

8,5

1,5

d

80

8,5

1,5

e

70

8,5

1,5

Weite der in der Luftsaugröhre a

angebrachten Oeffnung = 1,5 Millimet.

Hingegen wurden bei der Anfertigung von Luftpumpen, mit deren Hülfe es möglich wird,

größere Räume in verhältnißmäßig kurzer Zeit zu evacuiren, nachstehende Maaße als

zweckmäßig befunden:

Länge:Millimet.

Weite:Millimet.

Wandstärke:Millimet.

a

470

17,0

3,0

b

235

35,0

5,0

c

110

17,0

3,0

d

100

8,5

1,5

e

110

17,0

3,0

Weite der im Luftsaugrohr a angebrachten Oeffnung = 3 bis

3,5 Millimet. Die Weite

des 40' langen Fallrohres wurde stets derjenigen von c

gleich gewählt.

Das Gefäß, dessen ich mich bediente, um mit Hülfe der Bunsen'schen Wasserluftpumpe Filtrationen in größerem Maaßstab

auszuführen, wird durch Fig. 9 veranschaulicht. Es

bestand aus einem viereckigen Kasten von starkem Holz, der innen und außen mit circa 3 Millimet. dickem Bleiblech überzogen und derart

vollkommen dicht in Blei eingelöthet war, daß die Holzeinlage eigentlich nur zur

Herstellung der dem Blei mangelnden Steifheit und Widerstandsfähigkeit diente. In

der halben Höhe des Kastens war ein aus starkem Holz gefertigter durchlöcherter

Zwischenboden d eingeschaltet, der nicht allein in den

Ecken aufruhte, sondern auch in der Mitte gestützt wurde. Versäumt man, diese

Mittelstütze anzubringen, so ist beim nachfolgenden Evacuiren die totale

Zertrümmerung des durchlöcherten Bodens und das Zerreißen der ganzen

Filtrireinrichtung unausbleibliche Folge. Der in der Zeichnung freigelassene Raum

c wurde mit einer Schicht Stroh oder Reisig

ausgefüllt und auf diese der mit Leinwand bespannte Rahmen b fest aufgesetzt. Die zwischen Rahmen und Gefäßwandung verbleibenden

Ritzen verdichtete man sorgfältig mit Werg.

Solchergestalt wird also das ganze Filtrirgefäß in zwei Abtheilungen, a und e, geschieden, deren

erste zur Aufnahme des Niederschlages dient, während sich in der zweiten das Filtrat

sammelt. Um nun den Apparat in Betrieb zu setzen, verschließt man f luftdicht durch einen Hahn oder Kautschukpfropfen und

verbindet den durch ein kleines Dach vor dem Eindringen der niedertropfenden

Flüssigkeit geschützten Rohrstutzen g mit dem Saugrohre

der Luftpumpe. Hierauf füllt man den Raum a mit dem zu

filtrirenden Niederschlage und setzt durch Oeffnen des Wasserhahnes die Luftpumpe in

Thätigkeit. Sofort beginnt innerhalb des Raumes e ein

lebhaftes Träufeln, welches in dem Maaße, als das Quecksilber des Manometers steigt,

zunimmt, während der Inhalt von a sich an Volumen

verringert und durch frisches Aufgießen immer wieder ergänzt werden muß.

Der auf der Oberfläche der Flüssigkeit lastende atmosphärische Druck beschleunigt den

Proceß des Filtrirens in ganz außerordentlicher Weise und namentlich läßt sich das

Auswaschen der Niederschläge in kurzer Zeit und mit geringen Wassermengen auf das

Vollständigste bewerkstelligen, wenn man den frischen Wasseraufguß macht, bevor sich

durch das bald eintretende Rissigwerden des Niederschlages Rinnen und Canäle

gebildet haben, welche die Flüssigkeit durchlassen würden, ohne daß sie zur

gehörigen Wirksamkeit gelangte. Jedenfalls ist es zweckmäßig, solche Risse, wenn sie ja entstanden

seyn sollten, sorgfältig mit dem Spatel zuzustreichen, bevor man einen neuen Aufguß

gibt. Das Zustreichen macht sich auch wiederholt nöthig, wenn man den ausgewaschenen

Niederschlag von der ihm noch anhaftenden Flüssigkeit nach Möglichkeit befreien, ihn

gewissermaßen aussaugen will, wobei übrigens das Sinken des Manometers und das

auftretende Geräusch jede entstandene Undichtheit sofort anzeigen. Nach beendetem

Filtriren und Auswaschen läßt man das Filtrat durch f

abfließen und löst den Niederschlag mit dem Spatel von der Leinwand ab.

Die meisten Niederschläge lassen sich auf diese Weise mit bedeutender Beschleunigung

filtriren, von allen aber kann man dieß nicht behaupten.

So wurde diese Methode z.B. mit vollständig negativem Resultat auf einen

außerordentlich voluminösen, schleimigen Niederschlag – ein Gemenge von

hydratischem Schwefeleisen und Schwefelcalcium – angewendet. Diese Substanz

drückte sich in dünner und so überaus dichter Schicht an die Leinwand fest, daß

diese wie zugeleimt erschien und keinen Tropfen Flüssigkeit mehr durchließ. Der

gleiche Fall trat bei Anwendung eines Sandfilters ein. Solche Erscheinungen sind

jedoch nur Ausnahmen und können die Vortheile, welche das Verfahren im Allgemeinen

bietet, nur wenig schmälern.

Das Filtriren unter Zuhülfenahme des natürlichen, atmosphärischen Druckes ist nichts

Neues und hat schon mannichfache Anwendung gefunden; die Bunsen'sche Einrichtung bietet aber den unbestreitbaren Vorzug, daß sie,

ohne Mühe und Kosten zu verursachen, die Aufstellung des Filtrirapparates an jeder

beliebigen Stelle gestattet. Die früheren, mir bekannten Filtrireinrichtungen nach

gleichem Princip mußten in bedeutender Höhe angebracht werden, weil das durch ein

30–40' hohes Fallrohr abfließende Filtrat es war,

welches dem Drucke der atmosphärischen Luft das Gleichgewicht zu halten hatte.

Dieser lästige Umstand ist durch den Bunsen'schen Apparat

vollständig beseitigt. Man braucht das Rohr g des

Filtrirkastens nur mit dem Saugrohre a der Luftpumpe

durch eine entsprechend lange Bleirohrleitung luftdicht zu verbinden und kann dann

das Filter mit völlig gleichem Erfolg hoch oder niedrig, nahe oder beliebig weit von

der Luftpumpe entfernt aufstellen. Es ist ferner möglich, mit einer und derselben

Luftpumpe, die dann natürlich entsprechende Dimensionen haben muß, eine große Anzahl

von Filtrirapparaten, die in den verschiedensten Localitäten eines Fabrikgebäudes

aufgestellt seyn können, gleichzeitig zu evacuiren. Indem man dieselben durch Hähne

mit einer Hauptrohrleitung in Verbindung bringt, die nichts anderes als eine

Verlängerung des Saugrohres der Luftpumpe bildet, kann man, durch einfaches Oeffnen oder

Schließen der Hähne, die Filtration da oder dort beliebig einleiten oder

unterbrechen. Wie man in chemischen Laboratorien schon Gas-, Wasser-

und Windleitungen hat, ebenso möchte sich für dieselben die Einrichtung einer (so zu

sagen) Vacuumleitung empfehlen.

Ob und mit welchem Vortheil der Bunsen'sche Apparat die

zum Abdampfen von Zuckerlösungen, Extracten etc. in Fabriken angewendeten

Kolbenluftpumpen zu ersetzen im Stande ist, vermag ich nicht zu beurtheilen und es

dürfte dieß hauptsächlich von dem zu Gebote stehenden Wasserquantum, somit von

localen Verhältnissen abhängig seyn. Zu empfehlen wäre der Gebrauch der

Wasserluftpumpe beim Destilliren stoßender Flüssigkeiten, vielleicht sogar beim

Destilliren überhaupt, vorausgesetzt daß es gelingt, durch gute

Condensationseinrichtungen allem Verlust an Destillat vorzubeugen. An Orten wo das

Brennmaterial theuer ist, Wasser und Gefälle dagegen im Ueberfluß vorhanden sind,

dürfte es wohl der Mühe werth seyn, hierüber Versuche anzustellen. Im Uebrigen

genüge es, an die Verwendungsfähigkeit der Wasserluftpumpe bei den verschiedensten

Industriezweigen, als beim Färben und Bleichen, beim Conserviren, Extrahiren,

Imprägniren, Trocknen etc., kurz zu erinnern; die Vortheile, die sie bieten kann,

aufzusuchen und auszubeuten, ist Pflicht der Technik, und bald genug wird es sich

zeigen, welches Ersparniß an Zeit, Arbeit und Brennmaterial der einfache,

unscheinbare Apparat zu vermitteln im Stande ist.

Tafeln