| Titel: | Elektrischer Sicherheitsapparat für Dampfkessel; von Otto Zabel in Quedlinburg. |

| Autor: | Otto Zabel |

| Fundstelle: | Band 195, Jahrgang 1870, Nr. XXVI., S. 103 |

| Download: | XML |

XXVI.

Elektrischer Sicherheitsapparat für Dampfkessel;

von Otto Zabel in

Quedlinburg.

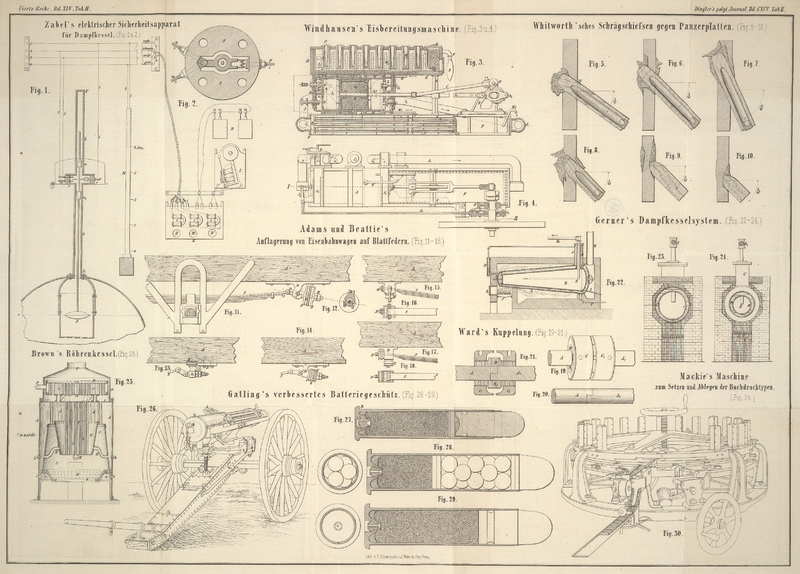

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Zabel's elektrischer Sicherheitsapparat für

Dampfkessel.

Die bisherigen Sicherheitsapparate bezweckten lediglich, einen zu geringen

Wasserstand durch eine Dampfpfeife zu signalisiren. Beim Black'schen Apparat muß der Dampf erst einen Metallpfropfen schmelzen, um

zur Pfeife gelangen zu können. Der Schmelzpunkt dieser Pfropfen ist häufig

verschieden, und außerdem hat sich noch herausgestellt, daß sich derselbe im Lauf

der Zeit verändert; dazu kommt die Kostspieligkeit der Pfropfen selbst und die

Umständlichkeit der Einsetzung eines neuen Pfropfens nach jeder Function des

Apparates. Der Black'sche Apparat bietet demnach weniger

Sicherheit als die gewöhnlichen Schwimmerpfeifen; diese haben jedoch den Uebelstand,

daß sie häufig undicht werden und daß der Heizer das Signal, ehe es zur vollen

Wirkung gelangt, zuerst hört und es somit in der Hand hat, durch Umwickeln der

Pfeife das Signal zu ersticken. Der in Fig. 1 und 2 abgebildete elektrische

Apparat hat alle diese Uebelstände nicht. Das Signal wird nur von den betreffenden

Aufsichtsbeamten gehört, und bezieht sich dieses nicht allein auf zu niedrigen

Wasserstand im Kessel, sondern auch auf zu hohen Wasserstand und zu hohen

Dampfdruck. Außerdem wird jeder der drei angeführten anormalen Zustände angezeigt

durch eine niederfallende Klappe, die mit dem betreffenden Vermerk versehen ist;

diese Vorfälle lassen sich demnach auch noch nachträglich constatiren, nachdem das

Signal aufgehört hat zu tönen.

Im Kessel befindet sich ein Schwimmer R; damit derselbe

von den Wallungen des Wassers nicht beeinträchtigt wird, schwimmt er in einer oben

offenen Büchse, in welcher das Wasser von unten durch einen gelochten Boden langsam

ein- und austritt. Dieser Schwimmer trägt eine Stange mit den verstellbaren

Führungen a und a'. Die

Stange bewegt sich ohne Stopfbüchse frei in dem auf dem Kessel stehenden Rohre N, N'. Zwischen den Flanschen der Rohre N, N' ist eine Metallscheibe S,

S (in Fig.

2 in größerem Maaßstab im Grundriß dargestellt) dampfdicht eingeschraubt.

Diese Metallscheibe enthält die beiden isolirten Schrauben n und m, welche innerhalb der Scheibe eine

Gabel bilden; an der gegenüberliegenden Seite befindet sich die ebenfalls isolirte

Schraube P mit einer Spiralfeder; an dieser ist eine

Metallzunge befestigt, die zwischen der durch die Schrauben n und

m gebildeten Gabel spielt und in der Mitte eine

Oeffnung zum freien Durchgang der Schwimmerstange hat. Die Führungen a und a' werden so weit von

einander festgestellt, als man den Heizern Spielraum im Wasserstand gestatten will;

sie dienen als Mitnehmer der Zunge, um diese mit der Schraube n oder m in Berührung zu bringen.

Ueber den Kesseln befinden sich die Hauptdrähte, welche, bevor sie in die Fabrikräume

weiter geführt werden, der leichteren Isolation und Legung halber zu einem Kabel von

4 verschiedenartig gefärbten Drähten vereinigt sind. In irgend einem Fabriklocal,

Comptoir, Aufseherwohnung etc. befindet sich eine elektrische Batterie B, ein elektrisches Läutewerk L und ein Anzeigkasten K. Es kann jedoch auch

der Anzeigkasten im Comptoir, die Glocke dagegen an irgend einem anderen Platz

angebracht werden. Jeder Kessel, resp. die in der Scheibe S,

S befindlichen Schrauben n, m und P, sind mit den Hauptdrähten über den Kesseln durch

angelöthete Nebendrähte verbunden; ebenso sind die Kabeldrähte mit Batterie,

Läutewerk und Anzeigkasten verbunden.

Steigt nun das Wasser im Kessel über die festgesetzte Höhe, so wird die Führung a' die Zunge gegen die obere Schraube n drücken und die Batterie schließen; das Läutewerk L beginnt zu tönen und gleichzeitig fällt an dem

Anzeigkasten K vor die Oeffnung II eine Platte, welche

die Worte „zu viel Wasser“ trägt. So lange der Wasserstand zu

hoch ist, bleibt die Batterie geschlossen; das Läuten hört erst dann auf, wenn der

Wasserstand im Kessel und mit demselben die Führung a'

gesunken und so die Zunge in ihre frühere Lage zurückgefedert ist. Die Anzeigplatte

wird so lange dem Auge sichtbar bleiben, bis dieselbe zurückgestellt wird; der

stattgefundene zu hohe Wasserstand kann also auch noch nachträglich constatirt

werden, wenn die Glocke nicht gehört seyn sollte. Bei zu geringem Wasserstand im

Kessel wird die Führung a die Zunge mit nach unten

nehmen und dieselbe gegen die Schraube m drücken. Sofort

wird das Läutewerk ertönen und eine Platte mit der Inschrift: „zu wenig

Wasser“ wird vor die Oeffnung III fallen. Steigt das Wasser, so

verläßt die Führung a die Zunge wieder, diese kehrt in

ihre mittlere Lage zurück und die Glocke wird aufhören zu läuten, wogegen die

Anzeigplatte bis zur Wegnahme sichtbar bleibt.

Um auch zu hohen Dampfdruck signalisiren zu können, schiebt man durch die obere

Oeffnung des Quecksilbermanometers M zwei isolirte

Drähte bis zu dem zu signalisirenden Dampfdruck. Sobald letzterer eintritt, wird das

Quecksilber die beiden Drähte berühren und die Batterie schließen; sofort ertönt das

Läutewerk und vor die Oeffnung IV des Anzeigkastens fällt eine Platte mit der Inschrift:

„zu viel Dampf“. – Derartige Läutewerke und

Anzeigkästen lassen sich beliebig viele in verschiedenen Räumen anbringen und werden

sie alle gleichzeitig functioniren. Auch im Kesselhaus selbst kann ein Läutewerk

angebracht werden.

Soll ein Kessel abgelassen werden, so schraubt man, damit das Läutewerk nicht

fortwährend tönt, den betreffenden Draht an der Schraube m los. Eine mit Verschluß versehene Metallumhüllung verhindert, daß Heizer

und unberufene Personen an die Schrauben n, m und P geangen können.

Alle Drahtverbindungen müssen zusammengelöthet werden. Die Batterie ist jährlich

einmal zu reinigen und frisch zu füllen, bedarf jedoch während dieser Zeit keiner

besonderen Aufsicht.

Bis auf weitere Bekanntmachung sind diese Apparate nur allein von mir zu beziehen;

der Preis desselben beträgt pro Kessel 15 Thlr., für

einmalige Anlage der Leitung, Batterie, Läutewerk, Anzeigkasten 25 Thlr., großes

Läutewerk mit doppelter Batterie 15 Thlr. mehr. Ist mehr als 100' Kabellänge

erforderlich, so wird für jeden Fuß darüber 2 Sgr. berechnet. 6 Kesselapparate

kosteten demnach 6 mal 15 plus 25 Thlr. Ausgeführte

Anlagen können unter anderen in nachstehenden Fabriken angesehen werden:

Actieneisenwerk in Salzgitter, Zuckerfabriken: Brandes

und Comp. in Offleben bei Schöningen, Brandes und Basel in

Hötensleben, Actienzuckerfabrik Jerxheim, Kücken und Schmidt in Wulferstedt, Wiersdorff,

Hecker und Comp. in Gröningen, Gustav Mehne in Säbischdorf bei Schweidnitz, M. W. Heimann in Breslau, Lüdecke

und Comp. in Landsberg, Zuckerfabrik Schwittersdorf bei

Eisleben, Zuckerfabrik Erdeborn bei Eisleben, Wulsch,

Förster und Comp. in Schwanebeck, Lafferder

Actienzuckerfabrik, W. A. Rimpau in Schlanstedt, R. Weinlig in Quedlinburg, H. Schliephake und Comp. in Dedeleben,

Zuckerfabrik Alsleben in Alsleben a. S., Zuckerfabrik Besedau bei Alsleben a. S.,

Zuckersiederei-Comp. in Bernburg, Hartwigswaldauer Zuckerfabrik bei Jauer,

Zuckersiederei Gutschdorf bei Striegau, C. E. Walkhoff in

Schosnitz bei Canth, Zuckerfabrik Klettendorf bei Breslau, Gräfl. Stollberg'sche Maschinenfabrik in Magdeburg,

Magdeburg-Halberstädter Eisenbahn-Werkstatt in Halberstadt, Emil Soltmann's Eisenwerk Thale, Zuckerfabriken in Garden und

Pyritz etc.

Tafeln