| Titel: | Irwin's Lampe oder Laterne zum Brennen von Mineralölen. |

| Fundstelle: | Band 195, Jahrgang 1870, Nr. XXXV., S. 119 |

| Download: | XML |

XXXV.

Irwin's Lampe oder Laterne zum Brennen von

Mineralölen.

Aus Armengaud'sGénie industriel, November 1869,

S.

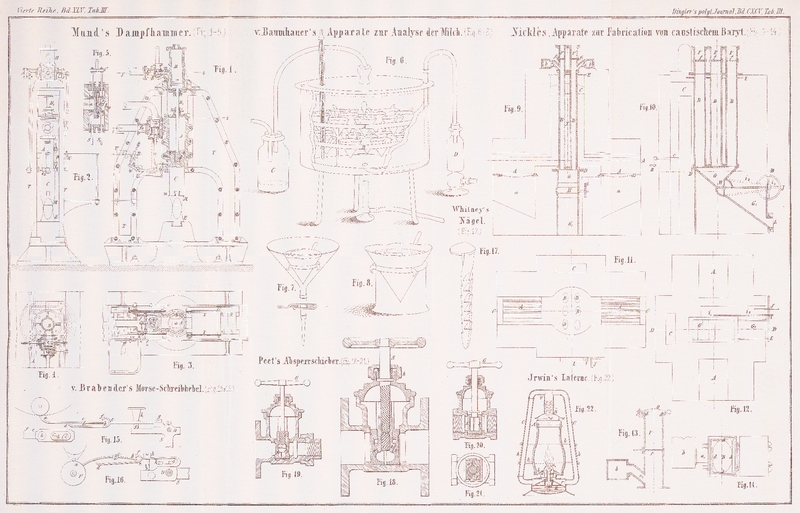

Mit einer Abbildung auf Tab. III.

Irwin's Lampe oder Laterne.

Zum Brennen von sehr kohlenstoffreichen Oelen hat J. H. Irwin in Chicago (Staat Illinois, Amerika) ein System von Lampen oder

Laternen erfunden und sich kürzlich in Frankreich patentiren lassen, wobei ein durch

die Flamme erzeugter Luftstrom mit dieser zusammentrifft und eine vollständigere

Verbrennung bewirkt.

Bei einer nach diesem Princip construirten Lampe oder Laterne, wie sie in Fig. 22 im

Verticalschnitt dargestellt ist, erhält der Deckel des Oelbehälters R eine conische Form und um ihn herum ist eine

Luftkammer r gebildet, welche die Luft aus den

Leitungsröhren C empfängt und sie der Flamme zuführt.

Der Brenner hat die bei Mineralöllampen gewöhnliche Form, nur sind oben am

Dochthalter Vorsprünge a angebracht, um die Bewegung und

Richtung der zuströmenden Luft in gewissem Grad zu reguliren. Diese Vorsprünge

können dadurch ersetzt werden, daß der obere Theil des Dochthalters zu einer Art

Schale nach außen gebogen wird. Die conische Kapsel a¹ über dem Brenner, welche oben die gewöhnliche Form hat, ist unten

luftdicht mit der Luftkammer r verbunden; auf dieser

Kapsel ruht der durchlochte Träger b des Glascylinders,

der eine concave Form erhält, um den starken Zutritt seitlicher Luftströmungen zu

verhüten, und der einen etwas kleineren Durchmesser besitzt als der Deckel der

Luftkammer r. Der Ring A auf

dem oberen Ende des Glascylinders, der aus einem Blechstück ohne Löthung geformt

ist, trägt mittelst der kleinen Stützen c den Hut B; die Stützen enden dazu in kleine Zapfen, die in

Löcher des Deckels eingenietet oder sonst wie ohne Löthung befestigt sind. Der Hut

steht durch das Rohr T mit den beiden Luftröhren C in Verbindung. Die Verbindung zwischen dem Hute und

dem Rohre T geschieht durch ein aufgeschraubtes

Rohrstück; schraubt man dieses ab, so kann man den Glascylinder vom Brenner

entfernen. Für gewöhnliche Zwecke genügen zwei Luftröhren C; für Straßenlaternen u. dergl. können dagegen mehrere angewendet werden.

Diese Luftröhren schützen zugleich die Glascylinder; für Handlaternen können sie

durch horizontale Stäbchen k mit einander verbunden

werden, die mit Halbmuffen h auf den Röhren aufliegen

und leicht entfernt werden können, wenn man zu dem Glascylinder etc. gelangen will. Bei

feststehenden Lampen, welche keinem Luftzug ausgesetzt sind, kann man den

Glascylinder und den Glasträger b weglassen.

Tafeln