| Titel: | Verfahren zur fabrikmäßigen Darstellung von caustischem Baryt; von Nicklès , Apotheker in Villé (Nieder-Rhein). |

| Fundstelle: | Band 195, Jahrgang 1870, Nr. XLII., S. 143 |

| Download: | XML |

XLII.

Verfahren zur fabrikmäßigen Darstellung von

caustischem Baryt; von Nicklès , Apotheker in Villé

(Nieder-Rhein).

Nach dem Bulletin de la Société industrielle de

Mulhouse, t. XXXIX p. 435, November 1869; aus dem polytechnischen

Centralblatt, 1869 S. 1571.

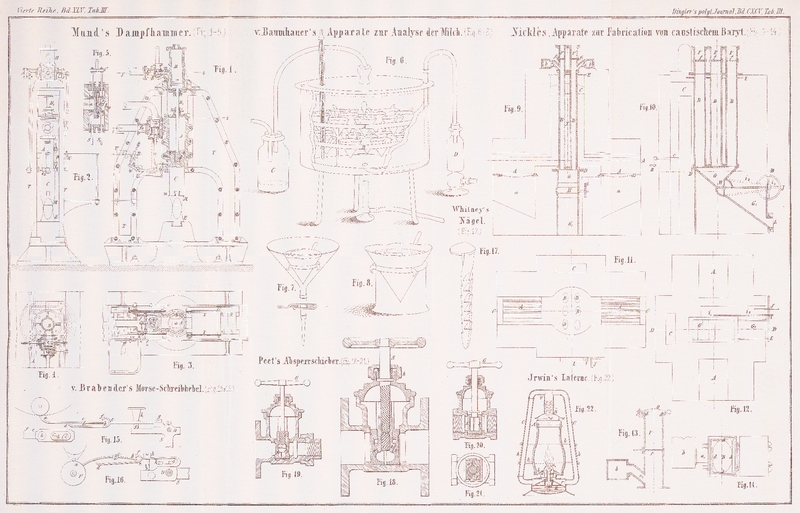

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Nicklès, Verf. zur Fabrication von caustischem

Baryt.

Der im Folgenden zu beschreibende Proceß beruht nicht auf neuen chemischen

Principien; bei demselben sind aber die Schwierigkeiten, welche der fabrikmäßigen

Darstellung von caustischem Baryt entgegenstehen, durch eine eigenthümliche

Anwendung bekannter Thatsachen und durch Construction eines besonderen Apparates

überwunden.

Das zu verwendende Rohproduct ist der schwefelsaure Baryt. Der ganze Proceß zerfällt

in folgende Operationen: 1) Reduction des schwefelsauren Baryts zu Schwefelbaryum,

2) Entschwefelung, 3) Entwässerung, 4) Regenerirung des die Entschwefelung

bewirkenden Mittels.

1) Reduction des schwefelsauren Baryts. – Dieselbe

ist höchst einfach, so lange man nur mit kleinen Mengen arbeitet, wird jedoch

schwierig, sobald die Arbeit fabrikmäßig betrieben werden soll, da man dann die

Oefen und Tiegel nicht erkalten lassen darf, um das Product aus denselben zu

entfernen, und das gebildete Schwefelbaryum, so lange es heiß ist, der oxydirenden

Wirkung der Luft entzogen werden muß. Der im Folgenden zu beschreibende Ofen

gestattet einen continuirlichen Betrieb, und ermöglicht, daß das Product

herausgeschafft wird, ohne der Einwirkung der Luft ausgesetzt zu werden.

Fig. 9 zeigt

den Ofen im Verticaldurchschnitt nach der Linie CC

der Fig. 11,

Fig. 10

im Verticaldurchschnitt nach der Linie DD der Fig. 12, Fig. 11 im

Horizontaldurchschnitt nach der Linie AA der Fig. 9, Fig. 12 im

Horizontaldurchschnitt nach der Linie BB der Fig. 10. Diese

Abbildungen sind in 1/50 der natürlichen Größe ausgeführt. Fig. 13 zeigt den

Beschickungskasten und die Art des Verschlusses der einzelnen Theile in 1/10 der

natürlichen Größe.

Der Ofen enthält eine Anzahl vertical stehender Retorten B, B,

B

aus Gußeisen oder

feuerbeständigem Thon von kreisrundem, rechtwinkeligem oder, was besser ist, ovalem

Querschnitt. Das Mauerwerk ist im Inneren aus feuerbeständigen Ziegeln hergestellt.

A, A

Fig. 9, 11 u. 12 sind die

Roste der Feuerungen, a, a die Aschenfälle; C ist der Abzugscanal für die Verbrennungsgase, c ein Register zur Regulirung des Zuges. G ist ein Kasten, welcher mit einer durchlochten

gußeisernen Platte bedeckt ist, die ihrerseits die Retorten B trägt. E ist eine andere Eisenplatte, welche

im oberen Theile des Ofens die Retorten hält. F sind

eiserne Kästen, welche am oberen Ende die Fortsetzung der Retorten bilden und die

Beschickung der letzteren mit dem Material gestatten, ohne daß Luft eintreten kann;

sie sind durch Schieber f von den Retorten

abzuschließen. Q in Fig. 13 ist ein in Angeln

gehender Deckel auf F: d, d sind Falze von 15 bis 20

Millimet. Breite und Tiefe, welche eine den Schluß vermittelnde Kautschukmasse

aufnehmen; e ist ein um eine Achse drehbarer

Schließbolzen, welcher beim Oeffnen des Kastens F

niedergeschlagen wird. Der unter den Retorten B

befindliche Kasten G nimmt die aus denselben austretende

geglühte Masse auf. H ist ein

Dechargirungs-Apparat (extracteur), welcher die

Masse von G nach G'

befördert; er ist, wie Fig. 10 zeigt, aus

Flügeln zusammengesetzt, welche bei jeder Stellung eine Communication der Räume G und G' verhindern, und

sitzt auf einer Welle o, deren eines Ende auf einem an

der Kastenwand angebrachten Lager läuft, während das andere Ende die

gegenüberliegende Wand des Kastens G durchsetzt und

außerhalb desselben ein Zahnrad i trägt, über welches

sich eine Kette ohne Ende i² schlingt. Diese

Kette läuft andererseits über ein zweites Zahnrad i',

welches auf einer außerhalb des Mauerwerkes befindlichen Achse k sitzt. An der Achse k ist

eine Kurbel oder ein Rad J befestigt, mittelst dessen

der Dechargirungs-Apparat in Bewegung gesetzt wird. Eine mit Falzen und einer

elastischen Dichtung versehene Thür L schließt den

Kasten G'.

Denkt man sich den Apparat im Gange, also den Kasten G

mit bereits geglühtem, im Erkalten begriffenem Schwefelbaryum gefüllt, und die

Retorten B mit einem Gemenge von schwefelsaurem Baryt

und Reductionsmittel beschickt, so ist die Reduction im unteren Theile der Retorten

bereits vollendet, in den oberen Theilen dagegen noch unvollständig, während das

Gemenge in dem Kasten F sich erst zu erwärmen anfängt.

Dreht man nun das Rad J, so führt der

Dechargirungs-Apparat H das Schwefelbaryum von

G nach G', und zugleich

stürzt das schon geglühte Sulfür aus dem unteren Theile der Retorten nach G, wo es bis zur nächsten Dechargirung sich abkühlt.

Oeffnet man darauf die Schieber f, so fällt das in den

geschlossenen Kästen F befindliche Gemenge in die zum Theil leer

gewordenen Retorten. Man schließt die Schieber wieder, öffnet die Deckel Q der Kästen F, um diese

auf's Neue zu beschicken, und schließt sie sofort wieder. Ist der Kasten G' mit erkaltetem Schwefelbaryum gefüllt, so entfernt

man dasselbe durch Oeffnen der Thür L, was durch die

Neigung der Sohle von G' erleichtert wird. Die Retorten

sind an ihren unteren Enden der stärksten Gluth ausgesetzt; nach oben hin nimmt die

Temperatur ab. Die in den Retorten entwickelten Gase entweichen durch die Canäle a', a' in die eisernen Kästen b,

b, von wo aus sie dem Schornstein zugeführt oder auf die unten zu

beschreibende Weise benutzt werden.

Als Reductionsmittel verwendet der Verfasser ein Gemenge von gepulverter Holz-

oder Steinkohle mit etwas Sägespänen, welche letzteren das Gemenge leichter,

lockerer und poröser machen, daher das Abziehen der entweichenden Gase begünstigen,

überhaupt den Gang der Operation erleichtern und eine Vermehrung der Ausbeute

bewirken. Die Menge der Sägespäne kann variiren, und man kann sogar ausschließlich

Sägespäne verwenden; die Menge derselben muß jedoch zur Reduction des schwefelsauren

Baryts genügen, und es ist zu empfehlen, einen Ueberschuß von Kohlenstoff in

Anwendung zu bringen.

2) Entschwefelung. – Das rohe Schwefelbaryum

enthält etwas unzersetzten schwefelsauren Baryt und überschüssige Kohle. Zur

Entfernung derselben behandelt man das Product bis zur Erschöpfung des Rückstandes

mit kochendem Wasser. Die geklärte Lösung wird behufs der Entschwefelung mit einem

Metalloxyd der Formel RO behandelt. Der Verfasser

zieht zu diesem Zweck wegen der Leichtigkeit, mit welcher man es sich verschaffen

kann, das unter dem Namen Zinkweiß im Handel befindliche Zinkoxyd vor; man kann aber

auch Fabricationsabfälle, welche aus Gemengen von Zinkoxyd und fein zertheiltem

metallischen Zink bestehen, verwenden, da das fein zertheilte Zink ebenfalls die

Entschwefelung der alkalischen und erdalkalischen Sulfüre bewirkt.

Da das Schwefelbaryum überschüssigen Schwefel enthält, so hat man auf 1 Aequivalent

Sulfür etwa 1 1/2 Aequivalent Oxyd anzuwenden. Bei Einhaltung dieses Verhältnisses

genügt zweistündiges Kochen zur Entschwefelung. Das Kochen hat hauptsächlich den

Zweck, das Oxyd in Suspension zu erhalten; bei Anwendung eines Rührapparates braucht

man daher nur so weit zu erwärmen, daß die Krystallisation verhindert wird. Das

gebildete Schwefelzink wird durch Filtration von der Barytlösung getrennt und zur

Wiedergewinnung des Schwefels und Zinkoxydes weiter verarbeitet. Die Barytlösung

wird in einem Kessel verdampft, über welchem sich zweckmäßig ein die Verdampfung

begünstigender Schornstein befindet, da der Baryt große Neigung hat, Kohlensäure zu absorbiren.

Es ist vortheilhaft, die Flüssigkeit, bevor man sie zur Trockne bringt, sich klären

zu lassen und von dem Bodensatz abzugießen, da die Barytlösung ein wenig

Schwefelzink aufgelöst hat, welches sich bei der Concentration ausscheidet. Je

nachdem man Monhydrat oder 10 Aequiv. Wasser enthaltenden krystallisirten Baryt

erhalten will, treibt man die Verdampfung mehr oder minder weit.

Der Baryt kann für manche Zwecke im hydratischen Zustande verwendet werden. Will man

daher nur das Hydrat darstellen, so ist der Proceß beendet, und man hat nur noch die

Wiedergewinnung des Zinkoxydes zu bewerkstelligen. Will man jedoch wasserfreien

Baryt gewinnen, so folgt noch die Entwässerung.

3) Entwässerung. – Der Verfasser erhitzt das Hydrat

in gußeisernen oder aus feuerbeständigem Thon hergestellten Cylindern, durch welche

er zugleich das bei der Reduction des schwefelsauren Baryts gebildete Kohlenoxydgas

leitet. Auch kann man das Hydrat, gemengt mit Kohle, Sägespänen oder einer anderen

organischen Substanz, die geeignet ist, unter den obwaltenden Umständen mit den

Elementen des Hydratwassers Wasserstoffgas und Kohlensäure zu bilden, in einem

Reverberirofen glühen, wie Pelouze und Millon vor langer Zeit (Comptes

rendus vom 13. Januar 1840) gezeigt haben.

4) Die Wiedergewinnung der zur Entschwefelung dienenden

Substanz unter gleichzeitiger Nutzbarmachung des Schwefels kann auf

verschiedenem Wege erreicht werden.

a) Das bei der Ueberführung des Schwefelbaryums in

Barythydrat gebildete Schwefelzink kann in Röstöfen, welche den zum Rösten der Kiese

dienenden ähnlich sind, abgeröstet werden, wobei die sich entwickelnde schweflige

Säure in Bleikammern geführt oder zur Darstellung von schwefligsauren oder

unterschwefligsauren Salzen verwendet wird. Das aus Zinkoxyd bestehende Röstproduct

enthält noch Spuren von schwefelsaurem Zinkoxyd, welches man durch Waschen mit

Wasser entfernt.

b) Das Schwefelzink kann auch einer beschränkten Röstung

unterworfen werden, so daß es zum größeren Theil in schwefelsaures Zinkoxyd

übergeht. In diesem Falle hat man eine weniger intensive und weniger andauernde

Hitze zu geben. Der hierbei in Form von schwefliger Säure entweichende Theil des

Schwefels wird in der oben angegebenen Weise verwerthet, und der aus einem Gemenge

von Oxyd und Sulfat bestehende Rückstand wird zur Trennung beider mit Wasser

ausgelaugt. Das ungelöst bleibende Zinkoxyd wird wieder zur Fabrication von Baryt

verwendet, während der in Lösung befindliche Zinkvitriol nach dem Verfahren

Keßler's (polytechn. Journal

Bd. CLIII S. 157) durch Behandlung mit

Kochsalz in Glaubersalz und Chlorzink übergeführt werden kann. Aus der von dem

Glaubersalz getrennten Chlorzinklösung wird durch Kochen mit Kalkmilch das Zink als

Oxyd niedergeschlagen, wobei man, um die Bildung von Oxychlorid zu verhüten, den

Kalk genau in der erforderlichen Menge zugibt.

Kostenberechnung. – 100 Theile schwefelsaurer

Baryt geben in der Praxis 63,4 Th. Schwefelbaryum oder 64,2 Th. Monhydrat oder 57,4

Th. wasserfreien Baryt. Zur Darstellung von 1000 Kilogram. wasserfreiem Baryt sind

daher erforderlich:

1740 Kilogr. pulverisirter schwefelsaurer Baryt, à 60 Fr. pro 1000 Kilogr

104 Fr. 40 Centim.

100 Kilogr. pulverisirte Steinkohle, à 25 Fr. pro 1000

Kilogr.

2 „ 50 „

500 Kilogr. Sägespäne, à 5

Fr. pro 1000 Kilogr.

2 „ 50 „

300 Kilogr. Steinkohle zur Heizung, à 22 Fr. pro 1000

Kilogr.

6 „ 60 „

Zur Herstellung der Lösung des Schwefelbaryums sind 3 bis 4 Kubikmeter heißes Wasser

erforderlich, welches man kostenfrei haben kann, wenn man das Sulfür nicht völlig

abkühlen läßt oder von dem Ofen abgehende Wärme benutzt. Es mögen jedoch dafür

angenommen werden:

100 Kilogr. Steinkohle

2 Fr. 20 Centim.

Entschwefelung.

150 Kilogr. Steinkohle zum Kochen der Lösung des

Sulfürs

mit Zinkoxyd

3 Fr. 30

Centim.

Verwendung von 790 Kilogr. Zinkoxyd unter Verlust

von 3 Procent oder 24

Kilogr. (à 40 Fr. pro 100 Kilogr.)

9 „ 60 „

zum Verdampfen der Barytlösung 300 Kilogr. Steinkohle

6 „ 60 „

Entwässern des

Hydrats.

200 Kilogr. Sägespäne

1 „

– „

250 Kilogr. Steinkohle zur Heizung

5 „ 50 „

Arbeitslohn

15 „

– „

Instandhaltung, Interessen, allgemeine Unkosten

20 „

– „

––––––––––––––––

179 Fr. 20 Centim.

Gewinn durch nutzbar gemachten Schwefel

24 „

– „

––––––––––––––––

155 Fr. 20 Centim.

Zu der im Vorstehenden mitgetheilten Abhandlung bemerkt Scheurer-Kestner, welcher der Industrie-Gesellschaft zu

Mülhausen über dieselbe Bericht erstattet hat, daß Rosenstiehl durch Versuche zu einem in den wesentlichen Punkten mit dem

Nicklès'schen Proceß übereinstimmenden

Verfahren geführt worden sey. Nach Scheurer-Kestner hat Stahlschmidt

(Annalen der Physik und Chemie, Bd. CXXVIII S. 467) schon angegeben, daß Zinkstaub,

ein Gemenge von Zink und Zinkoxyd, ebenso wie Kupferoxyd zur Verwandlung des Schwefelbaryums

in Barythydrat benutzt werden könne.

Scheurer-Kestner hält es für wahrscheinlich, daß

bei der Reduction des schwefelsauren Baryts durch Kohle nicht Kohlenoxyd, wie Nicklès annimmt, indem er die Benutzung dieses

Gases zur Entwässerung des Baryts vorschlägt, sondern Kohlensäure entweicht, da die

schwefelsauren Alkalien unter gleichen Umständen Kohlensäure liefern, und daß daher

das entweichende Gas zur Entwässerung nicht brauchbar seyn dürfte.

Die Wiedergewinnung des Schwefels aus dem Schwefelzink nach dem von Nicklès empfohlenen Röstverfahren hält Scheurer-Kestner für unausführbar, da nach von ihm

und Rosenstiehl ausgeführten Versuchen die Röstung des

gefällten Schwefelzinkes durchaus nicht in gleicher Weise verläuft, wie diejenige

des natürlichen. Die beiden Genannten konnten durch Rösten in einem Etagen Ofen nur

ein basisches Zinksulfat von der Formel 2 ZnO, SO³ erhalten, welches sich

sehr schwer in Salzsäure löst, in Wasser aber unlöslich ist, und welches sie auf

industrielle Weise nicht in Hydrat überzuführen vermochten. Will man den Schwefel

des Schwefelzinkes preis geben, so kann man die Ueberführung des letzteren in

Zinkoxyd auf die Weise bewirken, daß man es in einem Salzsäurestrom erhitzt und das

entweichende Schwefelwasserstoffgas in Apparaten, welche den in den

Gasbereitungs-Anstalten verwendeten Reinigungskästen ähnlich sind, über

Kalkhydrat führt. Allenfalls kann man aus dem Kalk den Schwefel in ähnlicher Weise

wie aus den Sodarückständen wieder gewinnen. Sehr allgemein empfehlen jetzt die

Chemiker, wenn sie durch eine Schwefelwasserstoff-Entwickelung in

Verlegenheit gesetzt werden, den Schwefelwasserstoff durch Einwirkung auf schweflige

Säure unter Gewinnung des Schwefels zu zersetzen. Diese Reaction verläuft aber nach

Scheurer-Kestner immer nur höchst unvollkommen

und ist in industrieller Beziehung zur Zeit noch völlig unbrauchbar. Nach de Luca und Ubaldini bildet

sich hierbei hauptsächlich Pentathionsäure.

Im Ganzen findet Scheurer-Kestner, daß die

fabrikmäßige Darstellung von caustischem Baryt durch die von Nicklès und von Rosenstiehl erzielten

Resultate möglich gemacht sey; nur die von der Wiedergewinnung des Schwefels aus dem

Schwefelzink abhängige ökonomische Frage schwebt noch. Die in der Nicklès'schen Kostenberechnung für nutzbar

gemachten Schwefel von den Productionskosten abgezogenen 24 Fr. sind nach Scheurer-Kestner zu streichen. Außerdem findet

derselbe die zur Reduction von 1740 Kilogr. schwefelsaurem Baryt erforderliche

Steinkohlenmenge mit 300 Kilogr. zu gering angesetzt; nach seinen eigenen Versuchen sind dazu über

1000 Kilogr. nöthig. Hiernach würden, wenn man die übrigen von Nicklès aufgestellten Zahlen beibehält, die Productionskosten von

100 Kilogr. Baryt sich auf etwa 20 Fr. erhöhen.

Tafeln