| Titel: | Verfahren zur chemischen Analyse der Milch; von E. H. von Baumhauer. |

| Fundstelle: | Band 195, Jahrgang 1870, Nr. XLIX., S. 179 |

| Download: | XML |

XLIX.

Verfahren zur chemischen Analyse der Milch; von

E. H. von

Baumhauer.

Aus den Archives Néerlandaises, t. IV,

1869.

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

v. Baumhauer, Verfahren zur Analyse der Milch.

Vor etwa zehn Jahren veröffentlichte ich die Resultate einer langen Reihe von

Untersuchungen über die Zusammensetzung der Kuhmilch in den Niederlanden und zwar

nicht allein der Milch im Zustande der Reinheit, wie die Kuh sie gibt –

sowohl im Winter im Stalle, als auch im Sommer auf der Weide –, sondern auch

der Milch wie die Lieferanten sie an die Bewohner unserer großen Städte verkaufen.

Ich wies in dieser Arbeit nach, daß die einzige Verfälschung der Milch in den

Niederlanden im Abrahmen und in der Verdünnung mit Wasser besteht; dieser Betrug

wird aber bisweilen in so großartigem Maaßstabe ausgeführt, daß mehr als die Hälfte

der als Milch verkauften Flüssigkeit aus absichtlich zugesetztem Wasser besteht, und

zu dieser Verfälschung nehmen die Milchverkäufer in Amsterdam ein schmutzig

gelblich-braunes Wasser, um die eigenthümliche durch Wasser hervorgerufene

Bläuung der Milch zu maskiren.

Bei der Mittheilung dieser Untersuchungen, welche sich auf mehr als 150 verschiedene

Proben von Milch erstreckten, machte ich auch eine neue Methode zur Bestimmung der

wesentlichen näheren Bestandtheile dieser Flüssigkeit bekannt, welche sich durch die

Genauigkeit der durch sie erhaltenen Resultate und ihre rasche Ausführbarkeit allen

denjenigen empfiehlt, welche viele Milchanalysen auszuführen haben, wie z.B. den

Sachverständigen welche bei gerichtlichen Klagen wegen Milchverfälschung zugezogen

werden.

Da die hauptsächlichste Verfälschung, welche die Milch erleidet, im Wegnehmen des

Rahmes und Zusetzen von Wasser besteht, so glaubte man, daß die Bestimmung des

Rahmgehaltes mittelst des Cremometers oder des Lactoskops, in Verbindung mit der

Bestimmung des specifischen Gewichtes mit Hülfe des Aräometers genügend sey, um

nicht allein mit Sicherheit darüber entscheiden zu können, ob die Milch überhaupt

eine solche Verfälschung erlitten habe, sondern auch um bestimmen zu können, in

welchem Maaße das Abrahmen und die Verdünnung stattgefunden hat.

Was die Bestimmung des specifischen Gewichtes allein betrifft, so ist es (obgleich

dieselbe in manchen Ländern die einzige von der Polizei angewendete

Untersuchungsmethode bildet) einleuchtend, daß uns diese Probe nicht viel nutzen

kann, da die Milch eine Lösung von Substanzen ist, welche specifisch schwerer als

das Wasser sind, eine Lösung in welcher Rahm- oder Fettkügelchen suspendirt

sind, deren specifisches Gewicht geringer als das des Wassers ist, woraus nothwendig

folgt, daß abgerahmte und mit Wasser verdünnte Milch dasselbe specifische Gewicht

besitzen kann wie eine rahmreiche und von jedem Wasserzusatze freie Milch.

Bei meinen im Nachstehenden specieller zu besprechenden Untersuchungen suchte ich

hinsichtlich der folgenden drei Punkte in's Klare zu kommen:

1) Vermag das Aräometer das specifische Gewicht der Milch

genau anzugeben?

2) Läßt sich aus dem specifischen Gewichte der abgerahmten Milch die Menge der in ihr

aufgelösten Substanzen mit Sicherheit erkennen?

3) Gibt das Cremometer und das Lactoskop die Menge der in der Milch suspendirten Fettkügelchen mit

Sicherheit an?

Als ich die erste dieser Fragen in Angriff nahm, hatte ich natürlich alle Aräometer

mit constanter Belastung im Auge, welchen Namen sie auch haben und mit welcher

Graduirung sie versehen seyn mögen.

Ich bemerkte soeben, daß uns die Aräometer für sich allein, ohne gleichzeitige

Bestimmung des Rahmgehaltes, über die Natur der rahmhaltigen Milch nicht viel

Aufschluß geben können; wir müssen aber noch weiter untersuchen, ob nicht noch

anders Gründe vorliegen, welche die Anwendung der Aräometer zur Untersuchung der Milch wenig

empfehlenswerth machen.

Zunächst kennen wir den Ausdehnungs-Coefficienten

der Milch nicht; die von einigen Beobachtern auf experimentellem Wege hergestellten

Tabellen über die Ausdehnung dieser Substanz durch Wärme verdienen kein großes

Vertrauen, da, wie wir später sehen werden, das Verhältniß zwischen den in Lösung

vorhandenen Stoffen in den verschiedenen Proben von Milch bedeutend variirt. Man ist

deßhalb bei Anwendung des Aräometers genöthigt, stets bei einer und derselben

Temperatur zu arbeiten.

Außerdem ist noch ein Umstand zu berücksichtigen, in Folge dessen die Angaben des

Aräometers bezüglich der Milch sehr leicht zu fehlerhaften Resultaten führen können,

namentlich wenn man nicht mit der äußersten Sorgfalt zu Werke geht. Taucht man

nämlich das Aräometer in eine Flüssigkeit und überläßt es sich selbst, so sinkt es

zu einer größeren Tiefe ein, als zu der bei welcher es nach einigen Oscillationen

stehen bleibt und bei welcher man die Scala abliest. Nun ist die Milch eine mehr

oder weniger dickliche Flüssigkeit und sobald die Scala des Aräometers von derselben

benetzt wurde, bleibt an derselben eine ziemlich bedeutende Menge haften, wodurch

das Gewicht des Instrumentes sehr variabel wird. Die von mir über diesen Gegenstand

angestellten Untersuchungen haben bewiesen, daß man auf diese Weise Fehler machen

kann, die so groß sind, daß sie einer Differenz von auf und ab 5 Proc. Wasser in der

Milch entsprechen. Uebrigens sind diese Fehler offenbar um so größer, je kleiner das

Volum des Aräometers im Verhältnisse zum Durchmesser des Halses ist, so daß sie bei

dem von A. Chevallier construirten kleinen Galaktometer,

von welchem dieser und O. Reveil so viel Lobeserhebungen

machen,Notice sur le lait. Paris, 1856. bedeutender seyn müssen als bei den größten der hier zu Lande gebräuchlichen

Milchwaagen.

Durch Bestimmung des specifischen Gewichtes verschiedener Proben von Milch,

einerseits mittelst einer hydrostatischen Wägung und andererseits sowohl mit dem Chevallier'schen Galaktometer, als mit einem Geißler'schen Aräometer welches bei einem Volum von

ungefähr 50 Kubikcentimeter einen Hals von höchstens 3 Millim. Durchmesser hat,

überzeugte ich mich, daß die Angaben dieser beiden Instrumente nur in sehr

unvollkommener Weise mit den Ergebnissen der hydrostatischen Wägung übereinstimmen.

Dieß gilt sowohl für die abgerahmte, als auch, und zwar in noch höherem Grade, für

die rahmhaltige Milch, bei welcher letzteren noch ein anderer Umstand hinzukommt, in Folge

dessen die aräometrische Bestimmung ungenau ausfallen muß. Eine solche Milch bildet

nämlich eine Flüssigkeit, die specifisch schwerer ist als Wasser, in welcher aber

leichtere Kügelchen vertheilt sind, die zur Oberfläche emporzusteigen streben. Wir

haben hier demnach, obgleich in geringerem Grade, den Vorgang in einer klebrigen

Flüssigkeit, welche Luftblasen eingeschlossen enthält; da nämlich diese Bläschen

sich an die untere Fläche des eingetauchten Körpers ansetzen, so muß die Bestimmung

des specifischen Gewichtes nothwendig fehlerhaft werden. Wir werden später sehen,

daß dieser Fehler bei der Bestimmung der Dichtigkeit von Milch, welche stark

geschüttelt wurde, bedeutender ausfallen muß.

Ich habe ferner gefunden, daß bei der abgerahmten Milch das (übrigens mit der größten

Sorgfalt bestimmte) specifische Gewicht in gar keinem bestimmten Verhältnisse zur

Summe der gelösten Bestandtheile steht; für die rahmhaltige Milch versteht sich dieß

von selbst.

Die Dichtigkeit der abgerahmten Milch zeigt die Summe der in ihr gelösten Substanzen

deßhalb nicht an, weil die relative Menge des Milchzuckers, des Caseins, des

Extractivstoffes und der unorganischen Salze bei der Milch von verschiedenen Kühen

nicht dieselbe bleibt.

Meine Versuche haben auch bewiesen, daß zwischen den Angaben des Cremometers oder des

Lactoskops und dem Gehalte der Milch an durch Aether extrahirbarem Fett nur sehr

wenig Beziehung stattfindet. Dieß ist auch natürlich, namentlich bei Milch welche

auf einige Entfernung transportirt und daher eine längere oder kürzere Zeit

gerüttelt und geschüttelt worden ist.

Bevor wir weiter gehen, müssen wir einen Augenblick beim Butterschlagen uns aufhalten, um einen allgemein verbreiteten Irrthum

hinsichtlich des Vorganges bei dieser Operation zu bekämpfen.

Die meisten Landwirthe glauben, daß die Butter sich durch das Schlagen nur dann

abscheidet, wenn die Milch sauer ist; der Chemiker

dagegen weiß sehr wohl, daß auch süße Milch beim Schlagen Butter gibt. Man nimmt

aber an, daß während dieses starken Schüttelns mit Luft die Milch sauer wird und daß

die gebildete Milchsäure die membranöse Hülle der Milchkügelchen auflöst, deren in

Freiheit gesetzter Inhalt sich dann zu Buttermassen vereinigen kann.

Die nachstehenden Versuche stellen es außer Zweifel, daß diese Anschauungsweise

unrichtig ist.

Die zu diesen Experimenten benutzte Milch war Morgens um viereinhalb Uhr auf einer

Weide in der Nähe von Amsterdam mit Beobachtung der Vorsichtsmaßregel gemolken

worden, daß der Eimer sehr nahe an die Striche gehalten wurde, um die Bildung von Schaum

möglichst zu vermeiden; dann war diese Milch in zwei Eimern unter Vermeidung jeder

Erschütterung bis zum Laboratorium getragen worden. Sie zeigte neutrale Reaction,

wenigstens in den ersten Secunden ihres Contactes mit dem Reagenspapier; später trat

saure Reaction ein.Meiner Ansicht nach ist es bei der Untersuchung der Milch bezüglich ihrer

Wirkung auf Reagenspapier absolut nothwendig, die in den ersten Secunden

sich zeigende Reaction zu berücksichtigen, weil bekanntlich die Milch, wenn

sie in dünnen Schichten mit der Luft in Berührung kommt, sehr bald sauer

wird. Aller Wahrscheinlichkeit nach ist es diesem Umstande zuzuschreiben,

daß die Angaben verschiedener Beobachter über die Reaction der Milch nicht

übereinstimmen. Ich nahm nun mehrere Flaschen von je zwei Liter Fassungsraum und goß in jede

derselben 1 Liter Milch. In die eine Flasche goß ich einige Tropfen Milchsäure, so

daß deren Inhalt von vorn herein saure Reaction zeigte. Die in einer zweiten Flasche

enthaltene Milch erhielt keinen Zusatz. Der Inhalt einer dritten wurde mit einigen

Tropfen einer Lösung von kohlensaurem Kali versetzt, so daß sie schwach alkalisch

reagirte; doch hatte sich diese Milch nach kurzer Zeit zur sauren Reaction

umgewandelt, und unmittelbar nach dem Butterschlagen war sie neutral geworden. Die

in einer vierten Flasche enthaltene Milch wurde mit bedeutend mehr kohlensaurem Kali

versetzt, so daß sie nach dem Buttern noch alkalisch reagirte. Die Milch hatte eine

Temperatur von 21° C. Diese vier Flaschen wurden von vier Mann eine Minute

lang gleich kräftig geschüttelt, dann hingestellt. An den Wandungen sämmtlicher

Flaschen zeigten sich körnig-warzenförmige Absätze, ein Zeichen der

beginnenden Abscheidung von Butter. Bei der mikroskopischen Untersuchung erschienen

diese Körner wie große Fetttropfen von ovalen oder unregelmäßigen, gewöhnlich

maulbeerförmigen Umrissen, welche sich zwischen zwei Glasplatten zerdrücken ließen.

Hierauf wurden die Flaschen wiederum eine Minute lang geschüttelt. Die an den

Flaschenwandungen abgesetzten körnigen Bildungen hatten sich bei allen vier Gefäßen

gleichmäßig vergrößert, und dieselbe Erscheinung zeigte sich bei jedesmaliger

Wiederholung des Schütteins. Nach dem zehnten, eine Minute langen Schütteln waren

die Granulationen ziemlich umfangreich geworden, und nach der achtzehnten Minute

zeigten sich in jeder der vier Flaschen kleine gelbe Buttermassen von Erbsengröße.

Diese Butterausscheidung war in sehr befriedigender Art vor sich gegangen, sowohl in

Hinsicht auf Quantität, wie auf Qualität. Wie bereits bemerkt, zeigte die in der

dritten Flasche enthaltene Milch nach dieser Operation neutrale, in der vierten

alkalische Reaction. Die aus diesen Flaschen herausgenommene Butter zeigte bei der

mikroskopischen Prüfung ganz dasselbe Ansehen wie die nach dem ersten

minutenlangen Schütteln abgesetzten Granulationen. In der vom Fette befreiten Milch

(Buttermilch) waren die sehr kleinen Kügelchen noch in großer Menge vorhanden; die

Anzahl der großen Kügelchen dagegen hatte sich sehr vermindert. Dieser von Jedermann

leicht zu wiederholende Versuch beweist meiner Ansicht nach, daß von einer Auflösung

der Hüllen der Fettkügelchen durch die entstandene Milchsäure nicht die Rede seyn

kann; auch wird durch dieses Experiment die nur auf sehr schwache Beweise sich

stützende Annahme der Existenz dieser membranösen Hüllen ziemlich erschüttert.

Meine Ansicht über den Proceß des Butterschlagens ist folgende. Durch die der zu

butternden Milch mitgetheilte heftige Bewegung stoßen die Milchkügelchen mit einer

gewissen Kraft an einander und verschmelzen bei geeigneter Temperatur zu den

maulbeerförmigen Klümpchen, aus denen die gelbe Butter, wie man sie zu erhalten

strebt, besteht. Jede Bauersfrau weiß, daß sie, wenn die Milch zu kalt ist, Stunden

lang schlagen kann, ohne daß Butter sich ausscheidet; sie gießt dann zu der Milch

oder zu dem von derselben abgeschöpften Rahm etwas heißes Wasser. In diesem Falle

sind die Milchkügelchen zu hart, fast krystallinisch, so daß ihr gegenseitiges

Verschmelzen nicht erfolgen kann. Andererseits müssen wir die Frage aufstellen,

welcher Vorgang stattfindet, wenn die Milch zu warm ist, wie dieß zuweilen im

Sommer, und im Winter nach dem Zusatze einer zu beträchtlichen Menge heißen Wassers

der Fall ist. Die Butter ist dann „verbrannt,“ wie die Landleute sagen, es bilden sich kleine

Körner, die Butter will sich nicht zu kleinen Klümpchen zusammenballen und gibt eine

weiße, undurchsichtige, sehr weiche Masse, welche in der Kälte zwar mehr Härte

annimmt, aber nicht gelb und durchscheinend wird. Dieß rührt davon her, daß die

Fettsubstanz durch die Wärme geschmolzen ist; die Tröpfchen vereinigen sich zu

Tropfen, können sich aber nicht zu Klümpchen aggregiren, weil unter derartigen

Umständen durch das Butterschlagen eine Emulsion erzeugt wird. Es kommt zuweilen

vor, daß es ungeachtet aller Bemühung den Landleuten nicht gelingen will, in der

gewohnten regelmäßigen Weise Butter zu erhalten; sie schreiben dann dieses Mißlingen

allerhand zum Theil sehr seltsamen Ursachen zu. Eine gehörige Benutzung des

Thermometers würde sie vor derartigen Unannehmlichkeiten schützen. Die Temperatur,

bei welcher man gute und schöne Butter erhält, liegt innerhalb sehr enger Grenzen;

wiederholte Versuche, bei denen ich auch Buttermaschinen

benutzte, haben mich überzeugt, daß diese Temperatur zwischen 20 und 22° C.

liegt. Wenn der Butterfabrikant, anstatt heißes oder kaltes Wasser fast auf's

Gerathewohl zuzusetzen, beim Buttern beständig diese Temperatur zu erhalten sich die Mühe geben

wollte, so würde er sich viel Verdruß ersparen.Die Abhandlung des Hrn. v.

Baumhauer über seine Methode zur Analyse der Milch, welche

wir hier in Uebersetzung aus dem Jahrgang 1869 der von ihm herausgegebenen

Archives Néerlandaises des Sciences

exactes et naturelles mittheilen, ist ein Resumé der Untersuchungen über die Milch, welche derselbe

schon vor zwölf Jahren angestellt und im Jahrgang 1858 der Verhandlungen und

Mittheilungen der königl. niederländischen Akademie der Wissenschaften

veröffentlicht hat. Ein Auszug seiner

betreffenden Abhandlungen, welcher im Jahrgang 1861 des Journals für praktische Chemie (Bd. LXXXIV S.

145) erschien, enthält auch die oben mitgetheilte Theorie des Butterns, welche mit der von Hrn. Prof. Fr. Knapp im Jahrgang 1869

des polytechn. Journals aufgestellten übereinstimmt. In letzterer Hinsicht

hat Hr. Prof. Knapp

der Redaction folgende Erklärung zur Aufnahme mitgetheilt:„In Bd. CXCII S. 491. dieses Journals ist von mir, gelegentlich

einer Discussion über das Verfahren von Mège-Mouriès zur Verseifung von Talg im

Zustande der Emulsion, eine Erklärung über die Abscheidung der Butter

aus der Milch und deren Bedingungen gegeben worden. Zur Zeit der

Veröffentlichung des experimentellen Beweises dieser Erklärung ist mir

nicht bekannt gewesen, daß Hr. v. Baumhauer bereits im Jahre 1861

dieselbe Erklärung und zwar auf Grund von Schlußfolgerungen aufgestellt

hat, zu denen er durch den Nachweis des Nichtvorhandenseyns der bis

dahin angenommenen Hüllen der Butterkügelchen geführt wurde. Der Grund

meines Uebersehens liegt darin, daß ich damals, weil mir die

Originalabhandlung nicht zur Hand war, die Jahresberichte verglich. Nun

gibt sowohl der Jahresbericht von Kopp und

Will als auch der von R. Wagner den Inhalt der Untersuchung v.

Baumhauer's

über die Prüfung der Milch, ohne aber der darin niedergelegten Erklärung

des Butterns zu erwähnen, obwohl diese in dem von Erdmann's Journal für praktische

Chemie Bd. LXXXIV S. 150 gebrachten Auszug in ihrem ganzen Umfang

reproducirt ist.Fr. Knapp.“

Außer den bisher angeführten Versuchen habe ich noch zwei andere ausgeführt. Ich nahm

zwei Flaschen welche Milch enthielten und brachte in die eine schwefelsaures Natron,

in die andere Kochsalz, und zwar beide Salze in solcher Menge, daß nach dem einige

Zeit fortgesetzten Schütteln ein wenig von denselben ungelöst zurückblieb. Nachdem

die Milch, deren Temperatur bedeutend gesunken war, wieder auf 21° C. erwärmt

worden, wurden beide Flaschen in der vorhin angegebenen Weise eine bestimmte Anzahl

von Minuten lang geschüttelt; es zeigte sich, daß der Zusatz dieser Salze keinen

merklichen Einfluß auf die Abscheidung der Butter hatte.

Ein letzter Versuch wird auf das Deutlichste zeigen, weßhalb die Angaben des

Cremometers uns keinen Aufschluß geben können, sobald die Milch geschüttelt worden

ist, daher dieses Instrument in großen Städten, wohin die Milch oft aus meilenweiter

Entfernung auf stark stoßenden und schaukelnden Fuhrwerken transportirt wird, gar

keinen Dienst leisten kann.

Ich füllte ein Cremometer mit nicht geschüttelter Milch, ein zweites Instrument

derselben Art mit Milch, welche eine Minute, ein drittes mit Milch, welche zwei Minuten

lang geschüttelt worden war, und so fort. In den Cremometern welche eine nur wenige

Minuten lang geschüttelte Milch enthielten, bildete sich sehr bald eine deutlich

getrennte Rahmschicht, welche 1 bis 2 Procent des Volums einnahm und unter der ich

am folgenden Morgen eine zweite Schicht fand, welche ein ganz anderes Ansehen zeigte

als die obere; in der 10 Minuten und länger geschüttelten Milch dagegen hatten sich

schon in dem Augenblick wo sie in die Cremometer gegossen wurde, Klümpchen gebildet,

welche auf der Oberfläche schwammen und in einem Instrumente 2 bis 3, in einem

anderen 11 bis 12 Procent des Inhaltes einnahmen. In sämmtlichen Cremometern bildete

sich bei ruhigem Stehen eine zweite Rahmschicht, welche um so schwächer erschien, je

länger die Milch geschüttelt worden war. Natürlich wichen die Angaben der Cremometer

von einander sehr ab; während die nicht geschüttelte Milch 8 1/4 zeigte, markirten

die übrigen Proben zwischen 10 und 6.

Aus dem Vorhergehenden ergibt sich meiner Ansicht nach auf das Unzweideutigste, daß

man durch die Bestimmung des specifischen Gewichtes der Milch und die Bestimmung des

Rahmgehaltes derselben mit Hülfe des Cremometers oder Galaktoskops den Grad ihrer

Verfälschung durch Abrahmen sowohl, als durch Wasserzusatz, keineswegs mit einiger

Sicherheit zu beurtheilen im Stande ist. Höchstens können diese Bestimmungen dazu

dienen, einen Wasserzusatz von 10, 20, 30 und 40 Procent und ein sehr weit

getriebenes Abrahmen nachzuweisen; in gewissen Fällen wird uns sogar, wenn das zum

Verdünnen der Milch verwendete Wasser (wie in Amsterdam) brackisch ist, die Kenntniß

des specifischen Gewichtes noch weit weniger Aufschluß über die Zusammensetzung und

somit den Werth der Milch geben können.

Der Hauptgrund, weßhalb man zur Nachweisung einer Verfälschung nicht die vollständige

Analyse der Milch vornimmt, liegt darin, daß diese Analysen, wenn sie irgend

nutzbringend seyn sollen, in großer Anzahl ausgeführt werden müssen, und daß jede

viel Zeit und Arbeit erfordert. Deßhalb sind mehrere Chemiker auf den. Gedanken

gekommen, einen von den Hauptbestandtheilen der Milch auf eine rasch ausführbare, dabei aber doch

hinlänglich genaue Weise zu bestimmen, um daraus auf den Grad der Verfälschung zu

schließen, den die Milch erlitten haben kann. So hat Marchand ein Lactobutyrometer construirt, in

welchem ein bestimmtes Volum Milch, mit einer Spur von Natronlauge versetzt, mit

ihrem gleichen Volum Aether geschüttelt wird, wornach man noch ein gleiches Volum

Alkohol zusetzt, von Neuem schüttelt und mäßig erwärmt. Nach der Angabe Marchand's ist die Butter in diesem

Gemisch ganz

unlöslich und sammelt sich an der Oberfläche desselben in einer Schicht, deren Dicke

man auf dem graduirten Cylinder abliest.

Reveil und Chevallier gehen

von der Idee aus, daß der Lactingehalt der Milch

hinlänglich constant ist; sie erhitzen demnach die zu prüfende Milch bis zum Sieden,

versetzen dieselbe nach der von Struckmann

(chemisch-pharmaceutisches Centralblatt, 1855 S. 695) angegebenen Methode,

mit einigen Tropfen Essigsäure und erhalten, zufolge ihrer (von ter Kuile bestätigten) Angabe auf diese Weise eine

wasserklare Flüssigkeit, in welcher sie den Milchzuckergehalt nach der Methode von

Barreswil bestimmen. Ich habe dieses Verfahren

wiederholt probirt; obschon ich aber die Bedingungen des Versuches verschiedentlich

modificirte, auch die Menge und die Natur der Säure (Essigsäure, Schwefelsäure,

Salzsäure, Oxalsäure, Weinsäure) mehrfach abänderte, gelang es mir doch nie, eine

klare Lösung zu erhalten. Dieselbe war vielmehr gewöhnlich sehr trübe; in den

günstigsten Fällen blieb sie opalisirend, so daß sie zur Bestimmung des Zuckers

mittelst der Kupferlösung oder des Polarisationsapparates nicht verwendet werden

konnte.

L. Ladé

Schweizerische Zeitschrift für Pharmacie, 1852. empfiehlt, den Caseingehalt der zu prüfenden

Milch mittelst einer titrirten Lösung von salpetersaurem Quecksilberoxydul zu

bestimmen; E. Monier

Comptes rendus, 1858, t. XLVI p. 256; polytechn. Journal

Bd. CXLVII S. 453. empfiehlt zu demselben Zwecke eine titrirte Chamäleonlösung. Ist es aber

wohl möglich, aus der Bestimmung eines der Bestandtheile der Milch auf die

Veränderungen zu schließen, welche mit dieser Flüssigkeit vorgenommen worden sind?

Sämmtliche Beobachter haben gefunden, daß der Buttergehalt der Milch, für dieselbe

Kuh, sehr schwankend ist; dasselbe läßt sich, wenn auch in geringerem Grade, von den

in der Milch gelösten Substanzen sagen. Der relative Gehalt an Milchzucker und

Casein zeigt, wie sich aus meinen Untersuchungen ergibt, bei den verschiedenen

Proben von Milch sehr bedeutende Abweichungen. Demgemäß muß sich die Beurtheilung

einer Milch nicht auf die Bestimmung nur eines ihrer wesentlichen Bestandtheile,

sondern von mehreren derselben stützen.

Aus demselben Grunde muß ich auch – entgegen der Ansicht mehrerer Chemiker,

welche darin das sicherste Mittel zur Nachweisung einer Verfälschung der Milch durch

Wasser sehen – die ausschließliche Bestimmung der nicht flüchtigen

Bestandtheile der Milch mißbilligen. Wenn gleich ich diese Bestimmung in Verbindung

mit derjenigen des Fettes und außerdem, in zweifelhaften Fällen, mit der des Zuckers oder des

Caseins, für die einzig gute Methode der Milchprüfung halten.

Die Bestimmung der nicht flüchtigen Bestandtheile der Milch war jedoch bisher eine

sehr zeitraubende und mit vielen Schwierigkeiten verbundene Operation, so daß es

unmöglich war, eine große Anzahl derartiger Untersuchungen binnen kurzer Zeit und

mit der erforderlichen Genauigkeit auszuführen. Die nun zu beschreibende Methode

hilft diesem Mangel in der Folge ab.

Bekanntlich bildet sich beim Verdampfen der Milch (selbst wenn sie nicht bis zum

Kochen erhitzt wird, sondern z.B. im Wasserbade) auf ihrer Oberfläche ein sehr

festes Häutchen, welches die weitere Verdampfung verhindert; nimmt man dieses

Häutchen weg, so entsteht rasch ein neues, und so fort. Dasselbe besteht aus Casein,

welches von Fett durchdrungen ist. Ist es durch beständiges Umrühren und Zerreißen

der Fetthäutchen, sobald sie sich bilden, anscheinend gelungen, die Milch zur

Trockne zu verdampfen, so ist der Rückstand in Wirklichkeit seines Wassergehaltes

noch keineswegs gänzlich beraubt; er muß nun bei einer 100° C. übersteigenden

Temperatur getrocknet werden.

Die meisten Chemiker empfehlen, dabei eine Temperatur von 105° C. anzuwenden.

Will man aber das Austrocknen fortsetzen, bis zwei auf einander folgende Wägungen,

welche jedesmal nach einem eine Stunde lang fortgesetzten Trocknen bei 105°

C. vorgenommen werden, keinen Gewichtsverlust mehr zeigen, so findet man daß der

Rückstand, namentlich an den Rändern, sich bald dunkelbraun färbt, und daß es fast

unmöglich ist, zwei mit einander übereinstimmende Wägungen zu erzielen, da die

entstandene braune Substanz (wahrscheinlich Caramel) in hohem Grade hygroskopisch

ist. Mit Wasser behandelt, gibt der Rückstand eine braune Lösung. Man sieht also,

daß das Gewicht des auf diese Weise erhaltenen Rückstandes die Summe der festen

Bestandtheile der Milch keineswegs ausdrückt. Die von Haidlen angegebene Methode, welche darin besteht, der zu verdampfenden

Milch ein Fünftel ihrer Gewichtsmenge Gyps, welcher bei

100° C. getrocknet worden, zuzusetzen, vermindert den erwähnten Uebelstand

etwas, beseitigt ihn aber nicht ganz, auch enthebt sie den Chemiker nicht der

Nothwendigkeit, die Flüssigkeit während der ganzen Dauer des Abdampfens (also

während mehrerer Stunden) umrühren zu müssen. Ueberdieß kann dieses Verfahren zu

groben Fehlern Anlaß geben, sobald der Gyps nicht ganz rein oder nicht mit großer

Sorgfalt getrocknet ist. Denn wurde beim Trocknen desselben eine zu hohe Temperatur

angewendet, so verwandelt er sich in Anhydrit, und dieser nimmt, sobald er mit Wasser in Berührung kommt,

wieder Krystallisationswasser auf. Aus diesem Grunde empfahl Wicke den Gyps durch schwefelsauren Baryt zu ersetzen, welcher, nachdem er

durch Erhitzen zum Rothglühen vollständig von Wasser befreit worden, von Neuem mit

Wasser behandelt und dann bei 105° C. getrocknet werden kann, ohne eine

Gewichtsveränderung zu erleiden. An Stelle dieser beiden Substanzen empfiehlt C. Brunner

Polytechn. Journal Bd. CXLVII S.

132.

Holzkohle in Form von grobem Pulver zu nehmen; gegen die

Anwendung dieses Körpers muß ich mich aber entschieden aussprechen, da die Holzkohle

bekanntlich den organischen Substanzen gegenüber nicht als indifferenter Körper

betrachtet werden kann. Die Substanz, welche in jeder Hinsicht am besten geeignet

ist, der Milch beigemengt zu werden, um das Abdampfen derselben zu erleichtern, ist

unbestreitbar die von Otto

Annalen der Chemie und Pharmacie, April 1857, S. 60. angewandte, nämlich reiner, mit Salzsäure gewaschener Sand.

Nachdem ich mich durch zahlreiche Versuche überzeugt hatte, daß die Bestimmung der

nichtflüchtigen Bestandtheile der Milch mittelst einer der im Vorstehenden

angegebenen Methoden nicht nur in Bezug auf die Zuverlässigkeit des Resultates viel

zu wünschen übrig läßt, sondern auch viel zu viel Zeit erheischt, als daß dieselbe,

wenn Hunderte von Milchproben zu untersuchen sind, jemals angewendet werden könnte,

kam ich auf den Gedanken, daß sich der Zweck erreichen ließe durch Anwendung einer

porösen, ganz indifferenten Masse, welche eine bestimmte und nicht zu geringe Masse

Milch zu absorbiren vermag, ohne den geringsten Theil davon ablaufen zu lassen. Die

so getränkte Substanz mühte einem Strome trockener Luft, zunächst bei einer wenig

erhöhten, dann bei einer Temperatur von etwas über 100° C. ausgesetzt werden;

in Folge der außerordentlichen Zertheilung der Milch würden sich Häutchen, die nach

dem Trocknen den Durchgang der Luft durch die poröse Masse verhinderten, nicht

bilden können. Die Gewichtszunahme dieser Masse würde die Summe der nichtflüchtigen

Bestandtheile der Milch repräsentiren.

Meine ersten Versuche zur Verwirklichung dieser Idee waren fruchtlos. Der angerührte

und wieder erstarrte Gyps absorbirt fast gar keine Milch, selbst wenn man ihm vor

dem Gießen Bimssteinstücke einverleibt. Der Bimsstein ist so leicht zerbrechlich,

daß sich die Stücke nicht handhaben und trocknen lassen, ohne daß sich etwas Pulver

von ihnen ablöst. Von den verschiedenen Sandsteinsorten, welche ich versuchte, war keine hinreichend

porös. Hierauf ließ ich aus sehr porösem Thon kleine Becher mit starken Wandungen

brennen; aber auch diese waren nicht porös genug; der Rahm blieb zum großen Theile

auf der Oberfläche zurück und bildete nach dem Trocknen eine für die Luft

undurchdringliche Schicht.

Häufig ist das einfachste Mittel dasjenige, an welches man zuletzt denkt; so gieng es

auch hier. Ich fand schließlich daß Sand, welcher zunächst mit Salzsäure gehörig

gewaschen, dann stark ausgeglüht wird – und den man in ein wohl getrocknetes

(nicht in einem Trichter befindliches) Papierfilter bringt, welches man frei

aufhängt, so daß die ganze Oberfläche des Papieres der Einwirkung der Luft

ausgesetzt ist – die Substanz ist, welche wegen ihrer chemischen Indifferenz

dem Zwecke am besten entspricht. Die mit der Ausführung dieses Verfahrens

verbundenen kleinen Schwierigkeiten wurden leicht überwunden und ich glaube

versichern zu können, daß diese Methode eine ausgedehnte Anwendung in der Chemie

finden kann, namentlich in der physiologischen Chemie, wo man häufig mit allerhand

Schwierigkeiten zu kämpfen hat, sobald Lösungen pflanzlicher und thierischer Stoffe

(wie z.B. bei der Analyse von Blut, Galle, Harn etc.) ganz zur Trockne abzudampfen

sind.

Man muß zu diesem Zwecke recht reinen und weißen Sand auswählen; noch besser würde

Pulver von farblosem Quarz seyn. Derselbe wird mit Salzsäure digerirt, dann mit

Regenwasser, hierauf mit destillirtem Wasser ausgewaschen, bis er nicht mehr sauer

reagirt. Nach dem Trocknen wird der Sand in einem ganz reinen bedeckten hessischen

Tiegel erhitzt, und während er noch rothglühend ist, aus einiger Höhe auf eine

reinlich abgewischte Steinplatte geschüttet, damit die beim Glühen verkohlten

organischen Substanzen auf ihrem Wege durch die Luft verbrennen können. Vor dem

vollständigen Erkalten wird dieser Sand in reine, gut zu verschließende und zuvor

erwärmte Flaschen gefüllt und bis zum Augenblicke des Gebrauches in denselben

aufbewahrt.

Das Filtrirpapier wird in runde Scheiben von 10 bis 12 Centim. Durchmesser

zerschnitten, gleichfalls mit Salzsäure und mit Wasser gewaschen, dann in einem

Strome trockener Luft, dessen Temperatur zuletzt auf 110° C. erhöht wird,

getrocknet und in weithalsigen, mit Kautschukstopfen verschlossenen Flaschen

aufbewahrt.

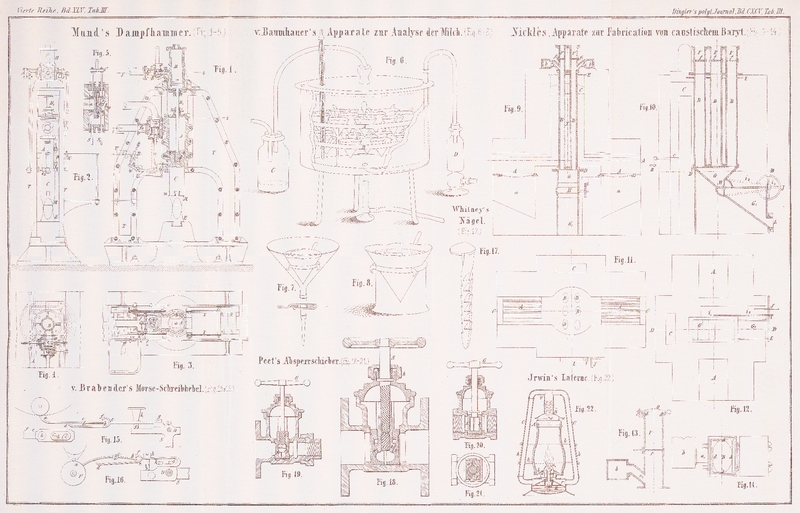

Eine runde Scheibe von Kupferblech (Fig. 6), welche auf Füßen

von 10 Centimet. Höhe ruht, ist mit zehn, zwölf oder einer größeren Anzahl runder

Oeffnungen versehen, welche 5 Centimeter Durchmesser haben und in einigem Abstande

von einander angebracht sind. In diese Oeffnungen hängt man Ringe, welche aus einem

massiven Glasstabe

angefertigt sind und einen Durchmesser von ungefähr 4 Centim. haben, während der

Durchmesser des Glasstabes etwa 3 Millimet. beträgt. Diese Ringe ruhen durch drei

kleine, an der Lampe angelöthete gläserne Haken auf der Kupferplatte. Später

ersetzte ich diese gläsernen Hakenringe durch solche aus gebranntem Thon. In jeden

dieser Ringe steckt man ein in gewöhnlicher Weise vierfach zusammengelegtes Filter

und füllt es bis auf 1/2 Centim. unterhalb des Randes mit Sand, was in sehr kurzer

Zeit bewerkstelligt werden kann. Neben jeder Oeffnung ist zur Bezeichnung derselben

eine laufende Nummer in die Scheibe eingeschlagen; in ihrer Mitte ist letztere mit

einem hölzernen Griffe versehen, mittelst dessen sie nebst den mit Sand gefüllten

Filtern mit einer Hand emporgehoben werden kann; außerdem ist sie in der Nähe ihres

Randes mit einem kleinen Loche versehen, welches zur Aufnahme der Kugel eines

Thermometers dient.

Als Heizapparat benutzt man ein Bad aus Kupfer mit doppelten Wandungen, zwischen

welchen Paraffin enthalten ist. In dieses Bad legt man eine oder zwei von den vorhin

beschriebenen Kupferplatten, welche wir „Träger“ benennen

wollen. Fig. 6

zeigt das mit zwei über einander liegenden Trägern A und

B versehene Paraffinbad; jeder dieser Träger ist mit

zehn Oeffnungen versehen, so daß man zwanzig Filter gleichzeitig einsetzen kann. Der

Deckel schließt das Bad genau und ist in seiner Mitte mit einem kleinen Tubulus

versehen, welcher, mit Holz eingefaßt, auch als Handgriff dient und mit einer Woulf'schen Flasche C

verbunden ist, in welcher sich der Wasserdampf condensirt und die mit einem

kräftigen Aspirator (wie ich ihn in den Archives

Néerlandaises, t. I p. 191 beschrieben

habe) in Verbindung steht. Der Deckel ist noch mit einer zweiten Oeffnung versehen,

in welcher das Thermometer befestigt wird, dessen Kugel man durch die in beiden

Trägern vorhandenen Oeffnungen bis zu den Spitzen der unteren Filter hinabführt. In

dem mit Paraffin gefüllten Raume befindet sich ein zweimal unter rechtem Winkel

gebogenes kupfernes Rohr, welches mit dem einen Ende in der Mitte des Luftbades

mündet, und dessen anderes Ende am Schlusse der Operation mit einem Apparate

verbunden wird, in welchem die Luft über Schwefelsäure oder Chlorcalcium

austrocknet.

Man nimmt nun so viel kleine (gläserne) Kolben und Trichter, als man Analysen

auszuführen hat; die Kolben müssen bis zu einer am Halse angebrachten Marke genau

100 Kubikcentimeter enthalten; die am Rande abgeschliffenen Trichter (Fig. 7) werden

mit einer Glasplatte bedeckt. Beide sind in fortlaufender Reihe numerirt. Die

Trichter werden von solcher Größe gewählt, daß die auf ihren Hakenringen

angebrachten Filter frei

darin hängen, und dabei zwischen der Glasplatte und dem oberen Trichterrande noch

ein Raum von 1/2 Centimeter bleibt; mit dem Trichterhalse ist (wie Fig. 7 zeigt) ein mit

Quetschhahn versehenes Kautschukrohr verbunden. Endlich bedarf man noch so vieler

Exsiccatoren, als man Analysen auszuführen beabsichtigt, falls ein gemeinsamer

Exsiccator für so hygroskopische Substanzen wie den festen Rückstand der Milch nicht

zur Verfügung steht. Ich wende als Exsiccator (oder Kühler) ein Becherglas an, in

welchem ein als Halter für den oben erwähnten Hakenring bestimmter Triangel

befestigt ist; auf dem Boden dieses Glases befindet sich Chlorcalcium und mittelst

eines Kautschukstopfens wird es bedeckt und verschlossen.

Das Verfahren bei der Analyse der Milch ist folgendes.

Nachdem die Filter mit Sand gefüllt worden, stellt man sie auf den Träger und erhitzt

sie im Paraffinbade eine halbe Stunde lang auf 110° C.; nachdem sie in den

Exsiccatoren erkaltet sind, wägt man sie nach einander, wozu man sie auf ein kleines

Becherglas mit abgesprengtem Boden setzt, dessen Ränder eben geschliffen sind (Fig. 8). Bei

meinen Untersuchungen wog das Becherglas nebst dem Ringe und dem mit Sand gefüllten

Filter zwischen 68 und 75 Grammen. Nach beendigten Wägungen nimmt man mittelst einer

Pipette 10 Kubikcentimeter von jeder der zu untersuchenden, vorher auf 15° C.

gebrachten Milchproben und gießt dieselben auf eines der Filter, unter Beobachtung

der Vorsichtsmaßregel, daß die ganze Oberfläche des Sandes, mit Ausnahme des äußeren

Randes benetzt wird.

Der auf dem Filter befindliche Sand vermag mehr als 10 Kubikcentimeter Milch zu

absorbiren, so daß die Spitze des Filters fast nie feucht wird; nur wenn ich mit

Milch zu thun hatte, welche mit ihrem gleichen Volum Wasser verdünnt war, kam es

zuweilen vor, daß einige Tropfen Flüssigkeit durch das Filter abflossen. Ist dieses

der Fall, so nimmt man ein neues Filter und bringt nur 5 Kubikcentimeter Milch in

dasselbe; dann fügt man, wenn die Filter beinahe trocken geworden sind, die übrigen

5 Kubikcentimeter hinzu und setzt das Austrocknen fort. Bei meinen Analysen habe ich

beständig mit 10 Kubikcentimeter Milch operirt und die Resultate auf 1000

Volumtheile, also auf 1 Liter, berechnet; ich glaube daß dieses Verfahren

rationeller ist, als die Angabe der Zusammensetzung nach Gewichtsprocenten, da die

Milch nicht nach dem Gewichte, sondern nach dem Maaße verkauft wird.

Sind nun die Filter sämmtlich mit Milch beschickt, so wird der Träger in das Bad

gestellt, dieses auf ungefähr 60 bis 70° C. erhitzt und auf dieser Temperatur

so lange erhalten, als der den Apparat durchziehende Luftstrom noch Wasser absetzt.

Hierauf läßt man bei ermäßigter Aspiration vorher ausgetrocknete Luft eintreten und

steigert die Temperatur des Apparates allmählich bis 105° C., auf welchem

Punkte man sie wenigstens eine halbe Stunde lang läßt. In 4 bis 5 Stunden ist die

Austrocknung gänzlich vollendet, ohne daß man sich um den Proceß weiter zu kümmern

braucht, als daß man von Zeit zu Zeit den Thermometerstand beobachtet. Dann werden

die Filter eine Stunde lang in den oben erwähnten Exsiccator (Kühler) gebracht, und

hierauf von Neuem gewogen. Das bei der zweiten Wägung erhaltene Mehrgewicht

repräsentirt die Summe der nicht flüchtigen Milchbestandtheile. Größerer Sicherheit

halber kann man den Träger noch eine Stunde lang in das auf 105° erhitzte

Paraffinbad zurückbringen, neuerdings eine Stunde lang (im Exsiccator) erkalten

lassen und nochmals wägen, um sich zu überzeugen daß vollständige Austrocknung

stattgefunden hat. Wenn man indessen genau nach meiner Vorschrift operirt, so wird

man stets finden daß die neue Wägung bis auf 1, höchstens 2 Milligrm. (auf und ab)

das Resultat der vorhergegangenen liefert. Insbesondere ist zu beachten, daß man die

Filter nicht zu früh aus dem Exsiccator (Kühler) nimmt, weil der Sand seine Wärme

schwierig verliert.

Es ist ferner von großer Wichtigkeit, während des Verdampfens die Temperatur nicht

über 70° C. steigen zu lassen, bevor die Filter trocken sind, da, wenn man

die feuchten Filter sofort auf 100° erhitzt, ihre Ränder sich rasch

gelblichbraun färben, wogegen diese Erscheinung nicht eintritt, wenn das Austrocknen

bei niedrigerer Temperatur geschieht. Ist die Masse einmal trocken, so erträgt sie,

ohne sich zu bräunen, eine Wärme von 105° C. Auf diese Thatsache hatte schon

Otto aufmerksam gemacht.

Als Beispiel will ich die Resultate einer Untersuchung mittheilen, welche zur

Controllirung meiner Methode mit Eselinnenmilch aus einer Stallung zu Amsterdam

ausgeführt wurde.

Drei getrocknete Sandfilter, welche in Grammen wogen:

1) 74,883

2) 71,577

3) 71,338

wurden jedes mit 10 Kubikcentimeter Milch beschickt, dann von

Neuem getrocknet. Die Wägungen ergaben:

1)

75,981,

folglich

nicht

flüchtige

Substanzen

1,098

Grm.

2)

72,672,

„

„

„

„

1,095

„

3)

72,438,

„

„

„

„

1,100

„

Nachdem dann die Filter eine Stunde lang in das Paraffinbad gebracht worden und eine Stunde

im Exsiccator (Kühler) geblieben waren, erhielt ich nachstehende Zahlen:

1) 75,980

2) 72,672

3) 72,438

Daraus ergibt sich, daß das zweite Austrocknen nicht nöthig war.

Zur Bestimmung des Fettgehaltes verfährt man in folgender

Weise.

Nachdem die Filter in die Trichter (Fig. 7) gesteckt worden,

füllt man diese mit wasserfreiem Aether, hält sie eine halbe Stunde lang

geschlossen, öffnet hierauf die Quetschhähne und läßt den Aether ablaufen; man

wiederholt diese Operation zweimal, wascht die Filter noch ein paarmal mit Aether,

stellt sie dann auf den Träger und bringt sie zum Austrocknen in das Paraffinbad.

Für jedes Filter sind nicht ganz 100 Kubikcentimeter Aether erforderlich. War die

erste Trocknung der Milch gut ausgeführt worden, so fließt der Aether klar und

farblos wie Wasser ab.

Nr. 1 und 2 wurden auf diese Weise behandelt, dann in gewohnter Art getrocknet und

dem Abkühlen überlassen. Bei der Wägung erhielt ich:

Nr.

1)

75,775,

folglich

Verlust

0,206

Nr.

2)

72,460,

„

„

0,212

Die Filter wurden nochmals jedes mit etwa 100 Kubikcentimeter Aether ausgewaschen,

von Neuem getrocknet und dem Abkühlen überlassen; die Wägung gab:

Nr. 1) 75,775

Nr. 2) 72,460

Demnach war sämmtliche Fettsubstanz schon durch die erste Behandlung mit Aether

aufgelöst worden.

Einige Chemiker empfehlen, die ätherische Lösung in gewogenen Schalen zu verdunsten,

den Rückstand bei 100° C. zu trocknen und ihn dann zu wägen. Ich kann diesem

Verfahren nicht beistimmen, sowohl wegen des Verlustes, welcher dadurch

herbeigeführt werden muß, daß die ätherischen Lösungen sich stark an den Wandungen

der Abdampfschalen hinaufziehen, als auch wegen der von mir beobachteten Thatsache,

daß das auf diese Weise bei 100° getrocknete Fett theilweise verdampft, was

sich sowohl durch den Geruch, als durch die Entwickelung weißer Dämpfe verräth.

Zur Bestimmung des Milchzuckergehaltes verfährt man auf

dieselbe Weise wie bei der Bestimmung des Fettgehaltes, nur daß man hier heißes

Wasser anstatt des Aethers anwendet; das ablaufende Wasser wird in den kleinen Kolben

aufgesammelt, von denen weiter oben die Rede war. Nimmt man ungefähr 90

Kubikcentimeter Wasser und gießt dieselben allmählich in kleinen Quantitäten auf, so

hat man mehr als zum vollständigen Extrahiren des Zuckers erforderlich ist. Das

Casein ist jedoch in Wasser nicht ganz unlöslich, weder im kalten noch im heißen, so

daß die Filter bei Wiederholung der Behandlung mit Wasser noch an Gewicht verlieren.

Die letzte Flüssigkeit enthält aber keinen Zucker mehr, wovon ich mich durch

Versuche überzeugt habe.

Nr. 1 und Nr. 2 auf diese Weise behandelt, gaben nach dem Trocknen und Abkühlen beim

Wägen:

Nr.

1)

75,035;

Verlust

0,740.

Nr.

2)

71,730;

„

0,730.

Nach abermaliger Behandlung mit 100 Kubikcentimeter heißen Wassers erhielt ich durch

darauf folgendes Trocknen und Abkühlen:

Nr.

1)

75,011;

Verlust

0,764.

Nr.

2)

71,714;

„

0,746.

Endlich, nach einer dritten Behandlung, kam ich zu folgendem Ergebniß:

Nr.

1)

75,004;

Verlust

0,771.

Nr.

2)

71,700;

„

0,760.

Wenn das erste Austrocknen gehörig bewerkstelligt wurde, so sind die wässerigen

Lösungen ganz klar und farblos.

Die von der ersten Behandlung herrührende wässerige Lösung wurde, nachdem sie in dem

kleinen tarnten Kolben, welcher sie aufgenommen hatte, auf 15° C. erkaltet

war, genau auf das Volum von 100 Kubikcentimeter gebracht und dann ihr Zuckergehalt

mittelst der Mulder'schen Probeflüssigkeit bestimmt.

10 Kubikcentimeter der Probeflüssigkeit mit 10 Kubikcentimeter Wasser verdünnt,

erforderten:

Nr.

1)

5,25 und 5,30

wässerige

Lösung,

Nr.

2)

5,35 und 5,30

„

„

Das von der zweiten Behandlung herrührende Wasser wurde dann zu 5 Kubikcentimeter der

Probeflüssigkeit hinzugefügt. Beim ersten Kochen fand eine Reduction nicht Statt;

bei Fortsetzung des Siedens trat sie ein, jedoch so schwach, daß die Flüssigkeit,

selbst nachdem das sämmtliche von der ersten und zweiten Behandlung herrührende

Wasser, d.h. etwa 400 Kubikcentimeter, zugegossen worden war, noch stark blau

gefärbt blieb. Die beobachtete Wirkung muß dem Casein zugeschrieben werden, welches

bei längerem Kochen gleichfalls eine geringe Menge Kupferoxyd reducirt.

Ich stellte mit dieser Eselinnenmilch auch eine cremometrische Probe an, welche 3

Volumprocente gab.

Das Galaktometer zeigte in der normalen Milch auf der gelben Scala 110, und in der

abgerahmten Milch auf der blauen Scala 107 an.

Wie bei allen meinen anderen Analysen bestimmte ich auch die Aschenbestandtheile

dieser Eselinnenmilch, indem ich 10 Kubikcentimeter von derselben in einen kleinen

Platintiegel brachte und mit einigen Tropfen Essigsäure versetzte (was zur

Vermeidung der Bildung von Häutchen, sonnt zur Beschleunigung der Verdampfung sehr

zu empfehlen ist), dann im Wasserbade verdampfte und bei Weißgluth einäscherte, was

sehr leicht von Statten ging. Ich erhielt dabei 0,0355 Grm. Asche.

Den Ergebnissen dieser Analyse zufolge – welche ich hier nur als Beispiel

mitgetheilt habe, um die Genauigkeit der Methode ersichtlich zu machen –

enthält die Eselinnenmilch also im Liter:

Fettsubstanz

20,9

Grm.

Milchzucker

61,5

„

andere in Wasser lösliche Stoffe

12,0

„

in Wasser unlösliche Substanzen.

15,3

„

mineralische Bestandtheile

3,5

„

––––––––––

Da die Milch ein Gemisch von verschiedenen nicht flüchtigen Substanzen und Wasser

ist, ein constantes Gewichtsverhältniß zwischen diesen Substanzen aber nicht

obwaltet, so läßt sich ihre durchschnittliche Zusammensetzung nur durch die Analyse

zahlreicher Proben unverfälschter Milch bestimmen, welche aus verschiedenen Gegenden

und von unter verschiedenartigen Verhältnissen sich befindenden und mit

verschiedenartigem Futter genährten Thieren stammt.

In meiner Abhandlung: Over de keuring der koemelk en over de

melk in Nederland

Verslagen en mededeelingen der Koninklijke Akademie

der Wetenschappen, Abtheilung der physikalischen Wissenschaften,

Bd. VIII S. 145. habe ich die Zusammensetzung zahlreicher Proben von Kuhmilch angegeben,

welche ich aus verschiedenen Theilen des Landes erhalten hatte und die sowohl die

Milch im reinen Zustande repräsentirten, als auch in dem Zustande wie sie an die

Städter verkauft wird. Von diesen Proben habe ich diejenigen zwanzig, welche ich als

direct von der Kuh herrührend erhielt, in Tabelle I zusammengestellt, obgleich ich

nicht verbürgen kann, daß die erhaltenen Resultate genau die wahre Zusammensetzung

der Milch ausdrücken, da ich nicht weiß, ob alle im Euter enthalten gewesene Milch

vollständig ausgemolken worden ist; denn die beim Melken zuletzt erhaltene Milch ist

bekanntlich butterreicher als diejenige welche die Kuh bei jedesmaligem Melken im Anfange gibt.

Diese zwanzig Milchproben sind sämmtlich Wintermilch, stammen somit von Thieren ab,

welche im Stalle gefüttert sind. Bezüglich mehrerer derselben wurden mir

nachstehende Mittheilungen gemacht.

Nr. 1. Milch von einer Kuh welche 3 Wochen vorher gekalbt hatte und mit Heu und

Leinkuchen gefüttert worden war.

Nr. 3. Milch von einer Kuh mit dem vierten Kalbe; dieselbe hatte am 17. Januar, drei

Wochen vor Ausführung der Analyse, das letztemal gekalbt und Heu, Leinkuchen und

gelbe Rüben zum Futter erhalten.

Nr. 6. Gemisch der Milch von acht, am Morgen gemolkenen Kühen, welche Heu,

Kartoffelschalen, Malz und Leinkuchen erhalten hatten.

Nr. 7. Gemischte Milch von sieben Kühen; Futter: Heu, Leinkuchen und gelbe Rüben.

Nr. 8. Mittagsmilch von einer Kuh; Futter: Heu und Turnips.

Nr. 9. Milch einer um 7 Uhr Morgens gemolkenen Kuh: Futter: Turnips, Häckerling und

Feldbohnenmehl.

Nr. 10. Um 8 Uhr Morgens gemolkene Milch von einer Kuh, welche nur Heu als Futter

erhalten hatte.

Nr. 11. Gemischte Milch von vier Kühen, welche Morgens sechs Uhr gemolken waren und

zusammen als tägliches Futter erhielten: 3 Kilogr. Repskuchen, 6 Kilogr.

Schwarzbrod, 8 Kilogr. Kleie und Weizenmehlabgang, 12 Liter kleine Kartoffeln, 12

Stück Runkelrüben und außerdem Heu und Stroh.

Nr. 12. Um 7 Uhr Morgens gemolkene Milch einer Kuh, welche mit Heu, Stroh,

Steckrübentraut und einem aus Kartoffeln und zerschnittenen Steckrüben

zusammengekochten und mit Repskuchenschlempe versetzten Sude gefüttert wurde.

Nr. 13. Milch von einer um 7 Uhr Morgens gemolkenen Kuh, welche reichlich Heu, wenig

Stroh und eine Schlempe aus Colzakuchen mit gequetschten Runkelrüben oder Turnips

erhielt.

Nr. 14. Mittagsmilch von einer Kuh, welche Morgens 6 Uhr, Mittags und Abends 6 Uhr

gemolken wurde. Die Kuh hatte fünf Wochen vorher gekalbt. Das Futter derselben

bestand hauptsächlich in Heu, Rüben und einer geringen Menge Leinkuchen; außerdem

erhielt sie nebenbei Küchenabfälle, z.B. Kartoffelschalen, Kohlblätter u.s.w. Es ist

zu bemerken, daß sich im Cremometer der Rahm von der Milch nicht abscheiden

wollte.

Nr. 15. Um 8 Uhr Abends gemolkene Milch einer Kuh, welche 6 1/2 Uhr Morgens, Nachmittags 1

Uhr und Abends 8 Uhr gemolken zu werden pflegte und die vier Wochen vorher gekalbt

hatte. Das ihr gereichte Futter bestand in Heu, Mohrrüben, Wasserrüben nebst

täglich. einem halben Repskuchen, Kartoffelschalen, anderen Küchenabfällen und

Schlempe von einer mit Dampf betriebenen Kartoffelbranntwein-Brennerei.

Nr. 16. Um 7 Uhr Morgens gemolkene Milch von einer Kuh, welche Morgens 7 Uhr, Mittags

und Abends 6 Uhr gemolken wurde und Ende Novembers gekalbt hatte. Ihr Futter bestand

in Heu, Hafer und Haferstroh, einem halben Repskuchen und Runkelrüben.

Nr. 17. Abendmilch und Nr. 18 Morgenmilch derselben Kuh, und zwar derjenigen welche

unter allen im ganzen Stalle die meiste Milch gab; das

ihr gereichte Futter bestand in Heu.

Nr. 19 Abendmilch und Nr. 20 Morgenmilch derselben Kuh, und zwar derjenigen deren

Milch als die beste galt, und welche ebenfalls

ausschließlich mit Heu gefüttert wurde.

––––––––––

Um bezüglich der mittleren Zusammensetzung der Milch noch zuverlässigere

Anhaltspunkte zu erhalten, wurde die Milch von fünf Kühen eines Gutes zu Ouderkerk

bei Amsterdam zehn Monate hintereinander untersucht und zwar von dem Zeitpunkte an

wo sie kalbten, was im Winter stattfand, bis zum darauf folgenden Monat October, wo

sie wieder in den Stall kamen. Das Stallfutter bestand in Heu und Leinkuchen; auf

der Weide genossen die Thiere nur Gras. Im Stalle wurde 6 Uhr Morgens und

Nachmittags 4 Uhr, im Freien Morgens 3 Uhr und Nachmittags 4 Uhr gemolken; dabei war

man besorgt, daß die zur Untersuchung bestimmte Milch von der gesammten Menge der

jedesmal gemolkenen weggenommen wurde. Sowohl die Morgenmilch als die Abendmilch

wurde jede für sich untersucht.

Die fünf Kühe, deren Milch untersucht wurde, waren folgende:

A, 4 Jahre alte Kuh, welche dreimal gekalbt hatte.

B, 6 Jahre alte Kuh, welche viermal gekalbt hatte.

C, 4 1/2 Jahre alte Kuh, welche dreimal gekalbt

hatte.

D, 4 Jahre alte Kuh, welche dreimal gekalbt hatte.

E, 4 1/2 Jahre alte Kuh, welche dreimal gekalbt hatte.

Dieselbe fiel Mitte Juni in Folge von Krankheit und wurde durch eine andere ersetzt,

nämlich durch eine 9 Jahre alte Kuh

F, welche im Mai das neunte Kalb geworfen hatte.

Tabelle II gibt die Zusammensetzung der ersten nach dem Kalben abgesonderten Milch,

des Colostrums (der Protogala) an; während der (drei bis

vier Tage anhaltenden) Secretion derselben wurden die Kühe in 24 Stunden dreimal

gemolken.

Tabelle III gibt eine Uebersicht über die Zusammensetzung der normalen Milch, von der

ersten Woche nach dem Kalben an.

Auffallend ist der geringe Gehalt der von der neunjährigen Kuh herrührenden Milch an

nicht flüchtigen Bestandtheilen.

Tabelle I.

Textabbildung Bd. 195, S. 198

1000 Kubikcentimeter Milch

enthielten:; 100 Gewichtstheile entfetteter, nicht flüchtiger Substanz

enthielten:; Bestimmung durch die hydrostatische Wägung:; Milchwaage:;

Galaktometer:; Cremometer:; Nicht flüchtige Bestandtheile; In Aether lösliche

Bestandtheile; Milchzucker. Andere in Wasser lösliche Bestandtheile; In Wasser

unlösliche Bestandtheile; Mineralische Bestandtheile; In normalem Zustande;

Abgerahmt; März bei Amsterdam; März Leyden; Februar, beim Haag; März, in

Papendrecht; März, in Dubbeldam; April, bei Utrecht; Januar, bei Arnhem; Januar

bei Tiel; Januar, bei Doesburg; Januar, bei Zutphen.; Januar, bei Nymwegen;

April, bei Leeuwarden; Im Durchschnitt

Tabelle II.

Colostrum von der KuhA.

Datum.

Nicht flüchtigeSubstanz.

Fett.

Asche.

10. December 1858

2,885

0,771

0,123

„

„ „

1,810

0,580

0,117

„

„ „

1,398

0,302

0,103

11. „ „

1,606

0,564

0,096

„

„ „

1,501

0,435

0,087

„

„ „

1,518

0,507

0,089

12. „ „

1,472

0,497

0,090

„

„ „

1,491

0,486

0,089

13. „ „

1,387

0,451

0,082

Colostrum von der KuhB.

8.

Januar 1859

2,059

0,226

–

„

„ „

1,461

0,132

0,104

„

„ „

1,395

0,185

0,090

9. „ „

1,310

0,127

0,090

Colostrum von der KuhC.

14.

Januar 1859

2,899

0,585

0,098

„ „ „

2,178

0,422

0,100

„ „ „

1,630

0,369

0,090

15. „ „

1,262

0,304

0,089

„ „ „

1,298

0,352

0,085

„ „ „

1,368

0,343

0,084

16. „ „

1,259

0,299

0,084

„ „ „

1,218

0,257

0,083

17. „ „

1,228

0,259

0,080

„ „ „

1,232

6,249

0,080

Colostrum von der KuhD.

11. März

1859

3,370

0,330

0,100

12. „

„

1,428

0,268

0,087

„ „

„

1,472

0,294

0,080

13. „

„

1,216

0,308

0,080

14. „

„

0,209

0,329

0,076

Colostrum von der KuhE.

17. April

1859

2,798

0,280

0,106

18

„

„

1,959

0,285

0,092

„ „

„

1,818

0,312

0,084

19. „

„

1,468

0,444

0,080

„ „

„

1,389

0,461

0,076

Tabelle III.

KuhA. – Im Stalle.

Textabbildung Bd. 195, S. 200

Datum; Nicht flüchtige

Bestandtheile; Fettgehalt; Mineralische Bestandtheile; Lactoskop; Milchwaage;

Cremometer; Morgenmilch; Abendmilch; December; Januar; März; April; Mai; Juni;

Juli; August; September; October; Februar; Auf der Weide; Kuh B. – Im

Stalle; Auf der Weide

KuhC. – Im Stalle.

Textabbildung Bd. 195, S. 201

Datum; Nicht flüchtige

Bestandtheile; Fettgehalt; Mineralische Bestandtheile; Lactoskop; Milchwaage;

Cremometer; Morgenmilch; Abendmilch; Januar; Februar; März; April; Mai; Juni;

Juli; August; September; October; Auf der Weide; Kuh D. – Im Stalle; Auf

der Weide; Kuh E. – Im Stalle; Auf der Weide; Kuh F. – Auf der

Weide

Tafeln