| Titel: | Das combinirte Aräometer; von Dr. H. Bardeleben. |

| Fundstelle: | Band 195, Jahrgang 1870, Nr. LX., S. 239 |

| Download: | XML |

LX.

Das combinirte Aräometer; von Dr. H. Bardeleben.Aus dem vom Verfasser H. Bardeleben, Director der königl. Provinzial-Gewerbeschule zu

Bochum, über diese Anstalt für das Schuljahr 1869 herausgegebenen Bericht.

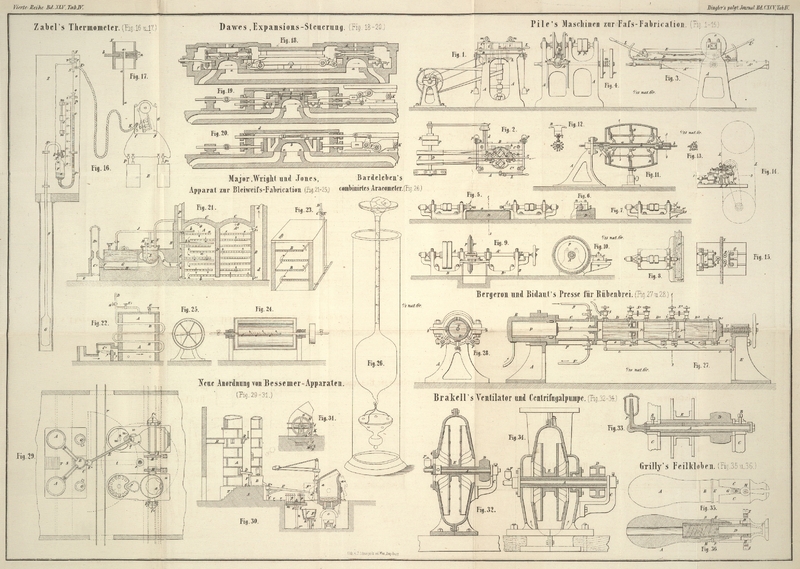

Mit einer Abbildung auf Tab. IV.

Bardeleben, Combination des Scalen- mit dem

Gewichtsaräometer.

Die Bestimmung des specifischen Gewichtes fester Körper ist für die Technik von der

allergrößten Wichtigkeit. Der Werth von Metalllegirungen läßt sich annähernd nach

ihrem specifischen Gewichte beurtheilen. Der Metallgehalt der meisten Erze steht in

directem Verhältniß zu ihrem specifischen Gewichte. Die naheliegenden Beziehungen

zwischen dem Brennwerth der Kohks und Kohlen und ihrem specifischen Gewicht sind

nicht ohne Interesse. Die mehr oder mindere Brauchbarkeit verschiedener Thonarten

und gebrannter Steine läßt sich ebenfalls aus ihrem specifischen Gewichte annähernd

ermitteln. Das specifische Gewicht gibt Aufschluß über die Reinheit der Metalle etc.

Kurz, wo wir uns hinwenden, auf allen Gebieten der Industrie finden wir, wie

werthvoll für den Techniker die Bekanntschaft mit dem specifischen Gewichte

derjenigen Materialien ist, die er producirt oder verarbeitet. Und dennoch besitzen

wir keine einzige für den Techniker eigentlich brauchbare Methode, das specifische

Gewicht fester Körper zu bestimmen. – Während wir durch eine zweckmäßige

Anwendung des Principes der Scalenaräometer in den Alkalimetern, Acidimetern,

Alkoholometern u.s.w. Instrumente besitzen, welche durch einfaches Eintauchen sofort

das specifische Gewicht flüssiger Körper, resp. deren Procentgehalt an aufgelösten

Bestandtheilen zu erkennen geben, erfordert die Ausführung der Bestimmung des

specifischen Gewichtes fester Körper mit Hülfe des Pyknometers, der hydrostatischen

Waage, des Gewichtsaräometers u.a.m. viel Zeit und große Geschicklichkeit.

Der Verfasser, häufig in die Lage versetzt, eine große Anzahl von Bestimmungen

specifischer Gewichte für industrielle Zwecke vornehmen zu müssen, hat diesen Mangel

sehr eindringlich empfunden und sich die Aufgabe gestellt, ein Instrument zu

construiren, mit Hülfe dessen sich leicht, sicher und in verhältnißmäßig kurzer Zeit die Bestimmung

des specifischen Gewichtes fester Körper ausführen läßt.

Seine Aufmerksamkeit wurde natürlich zuerst auf das von Nicholson erfundene Gewichts-Aräometer gelenkt. Aber so viel auch

an demselben gemodelt und seine Gestaltverhältnisse geändert wurden, stets blieb der

Uebelstand vorhanden, daß durch Anwendung der erforderlichen Gewichte einerseits

viel zu viel Zeit verloren ging und andererseits nur eine durch anhaltende Uebung zu

erlangende Geschicklichkeit es ermöglichte, eine sichere, auf Genauigkeit Anspruch

machende Bestimmung mit diesem Instrumente auszuführen.

Nach vielen vergeblichen Versuchen kam der Verfasser auf den glücklichen Gedanken,

eine Combination des Scalenaräometers mit dem Gewichtsaräometer vorzunehmen.

So einfach und naturgemäß diese Idee auch erscheinen mag, so hat es doch jahrelang

fortgesetzter Versuche bedurft, um dem Instrumente diejenige Gestalt zu geben, die

es gegenwärtig besitzt und in welcher es allen Anforderungen in Bezug auf technische

Brauchbarkeit vollkommen Genüge leistet.

In Figur 26

finden wir das combinirte Aräometer in der Hälfte seiner natürlichen Größe

abgebildet und werden uns durch eingehende Betrachtung mit Hülfe der Zeichnung

leicht mit dem Gebrauch dieses Instrumentes bekannt machen können.

Dasselbe ist aus Glas gefertigt und besteht aus drei Theilen, dem Körper (Hals, Bauch

mit Haken), dem aufgesetzten Teller und dem an Platindrähten aufgehängten Korbe,

dessen Kugel mit Quecksilber gefüllt ist, wodurch eine große Stabilität des Ganzen

bei'm Schwimmen erzielt wird.

Vor dem Gebrauch wird es in einen mit Wasser gefüllten Glascylinder getaucht, in

welchem es bis zum Nullpunkt an der Scala des Halses einsinkt.

Soll nun das specifische Gewicht eines Körpers bestimmt werden, so wird er auf das

Tellerchen gelegt. Sofort sinkt das Aräometer. Jeder in eine Flüssigkeit

eingetauchte Körper sinkt aber so tief ein, bis die aus der Stelle verdrängte

Flüssigkeitsmenge seinem eigenen Gewichte proportional ist. Liest man also an der

Scala des Halses den Theilstrich ab, bis zu welchem der Körper das Aräometer in das

Wasser einsinken machte, so ist sein absolutes Gewicht gefunden.

Der Hals des Instrumentes ist nämlich in Kubikcentimeter eingetheilt; nun wiegt aber

ein Kubikcentimeter Wasser genau einen Gramm; hat also beispielsweise, wie in

unserer Figur, der Körper das Aräometer bis zum Theilstrich 4,86 in's Wasser

gedrückt, so wiegt er so viel wie 4,86 Kubikcentimeter Wasser, das heißt: er ist 4,86 Gramme schwer.

Nachdem wir so durch einen sehr einfachen Versuch das absolute Gewicht des Körpers

bestimmt haben, müssen wir dasselbe, um sein specifisches Gewicht zu ermitteln, noch

durch das Gewicht eines ihm gleich großen Volumen Wassers dividiren, welches wir

durch folgende, eben so einfache Manipulation finden.

Wir legen den Körper, nachdem wir das Aräometer aus dem Cylinder gehoben, in das

durchlöcherte Körbchen und senken das Instrument mit dem Körper im Körbchen wieder

in's Wasser.

Das Aräometer wird jetzt weniger tief einsinken als vorher, da ja ein Theil vom

Gewicht des Körpers durch das Wasser getragen wird, in diesem gleichsam verloren

geht. – Nach dem Archimedischen Princip verliert jeder in eine Flüssigkeit

getauchte Körper so viel von seinem Gewicht, wie die aus der Stelle verdrängte

Flüssigkeitsmenge wiegt. Da aber ein Körper immer nur eine seinem eigenen Volumen

entsprechende Menge Flüssigkeit verdrängen kann, so gibt der Gewichtsverlust des

Körpers im Wasser genau das absolute Gewicht eines ihm gleich großen Volumens Wasser

an. Dieses lesen wir aber wieder am Halse des Instrumentes ab.

Wäre im vorliegenden Falle unser Aräometer jetzt nur bis zum Theilstrich 3,82

eingesunken, so betrüge der Gewichtsverlust des Körpers in Wasser 4,86 – 3,82

= 1,04; ein dem Körper gleich großes Volumen Wasser würde also 1,04 Gramm

wiegen.

Durch Division von 4,86 durch 1,02 = 4,67 wäre also das specifische Gewicht des

Körpers gefunden.

Wir sehen, daß diese einfachen Manipulationen keine besondere Geschicklichkeit

beanspruchen; selbst in ganz ungeübter Hand erfordert der Versuch höchstens 5

Minuten Zeit, während man bei einiger Uebung leicht dahin gelangt, eine derartige

Bestimmung des specifischen Gewichtes eines festen Körpers, wenn Alles gehörig

vorbereitet ist, in Zeit von 2 bis 3 Minuten mit Leichtigkeit und Sicherheit

auszuführen.

Doch sind beim Arbeiten mit dem combinirten Aräometer folgende Vorsichtsmaßregeln zu

beachten, ohne deren Beobachtung keine sicheren Resultate erzielt werden können.

Was zunächst das Instrument selbst betrifft, so muß dasselbe in jeder Beziehung exact

gearbeitet seyn. Es muß gehörig centrirt seyn, d.h. der Schwerpunkt der

Quecksilberkugel, deren Aufhängepunkt und die Mittellinie der Seele des Halses

sollen in einer geraden Linie liegen. Ein eben so nothwendiges Erforderniß ist es,

daß der Hals genau kalibrirt ist, er muß überall einen gleichen Durchmesser haben.

Die Graduirung des

Halses wird am zweckmäßigsten für destillirtes Wasser von 14 bis 15° R. auf

folgende Weise ausgeführt.

Der Punkt, bis zu welchem das Aräometer in Wasser von 15° R. einsinkt, wird

mit dem Theilstrich 0 bezeichnet. Darauf werden so viele Grammengewichte auf den

Teller gelegt, bis das Instrument nahezu bis an die Stelle des Halses eingesunken

ist, wo sich der aufgesetzte Teller befindet. Wären hierzu z.B. 6 Gramme

erforderlich gewesen, so würde dieser Punkt mit Theilstrich 6 bezeichnet werden. Die

Entfernung von Theilstrich 0 bis Theilstrich 6 wird mit der Theilmaschine in 6

gleiche Theile und jedes Sechstel, dessen Volumen genau dem Gewichte eines Grammes

Wasser von 15° R. entspricht, wieder in möglichst viele decimale

Unterabtheilungen eingetheilt.

Der Cylinder, in welchen, nachdem er mit destillirtem Wasser von 15° R.

gefüllt ist, welches sich sowohl im Winter als im Sommer leicht haben oder doch

herstellen läßt, das Instrument eingesenkt wird, darf nur einen um wenige Millimeter

stärkeren Durchmesser haben, als der Bauch des Aräometers. Beträgt die Differenz der

Durchmesser des Cylinders und Bauches zweckmäßig nur 2 Millim., so bildet sich

zwischen Cylinderwand und Bauch ein Wasserring von nur 1 Millim. Durchmesser, dessen

capillare Wirkung stark genug ist, um die sonst so lästigen horizontalen und

verticalen Schwankungen des Aräometers fast ganz aufzuheben. Läßt man beim Einsenken

und Belasten des Instrumentes den Hals jedesmal leicht durch die Finger gleiten, so

nimmt dasselbe beim jedesmaligen Versuche fast augenblicklich seine

Gleichgewichtslage an. Das Auf- und Abgleiten des Aräometers erscheint dann

als eine ganz ähnliche Bewegung, wie die des Schwimmers in der Mohr'schen Bürette.

Beim wiederholten Einsenten des Aräometers muß der Hals jedesmal mit Fließpapier von

dem adhärirenden Wasser befreit werden.

Hat das Aräometer längere Zeit im Wasser gestanden, so kommt es vor, daß sich sowohl

an den Wandungen des Cylinders als auch auf dem Instrumente selbst, Luftblasen

angesetzt haben, welche vor dem Versuche durch Auf- und Niederbewegen des

Aräometers oder im Fall diese Manipulation nicht ausreichen sollte, mit Hülfe der

Fahne einer Gänsefeder entfernt werden müssen. Auf dieselbe Weise beseitigt man die

Luftbläschen welche sich häufig an dem im Körbchen unter Wasser getauchten Körper

ansetzen, welche die Genauigkeit des Versuches sehr beeinträchtigen würden. Auch

darf nicht verabsäumt werden, vor dem Versuch den Körper, dessen specifisches

Gewicht man bestimmen will, sorgfältig mit einer weichen Bürste abzureiben, wodurch

alle losen Stückchen, Staub etc. entfernt werden.

Sehr poröse Körper, wie z.B. Kohks-Stückchen, legt man am besten einige

Augenblicke in heißes, kurz vorher ausgekochtes destillirtes Wasser, wodurch die

adhärirende Luft vollständig ausgetrieben wird. Darauf läßt man den von Luft

befreiten Körper unter kaltem destillirtem Wasser sich bis auf 15° R.

abkühlen und bringt ihn dann erst in's Körbchen des Aräometers, um seinen

Gewichtsverlust im Wasser zu ermitteln.

Beim Ablesen des Aräometerstandes auf der Scala hat man nur zu beobachten, daß sich

das Auge stets in gleicher Höhe mit dem Cylinderrande befindet. Das Ablesen selbst

bietet keine Schwierigkeit, da der durch die Kapillarität rings um den Aräometerhals

gebildete Meniscus einen scharf abgegrenzten Kranz bildet, dessen Beobachtung bei

einiger Uebung keine Täuschung zuläßt und der ein durchaus scharfes Ablesen der

Theilstriche der Aräometer-Scala ermöglicht.

Die folgenden mit dem combinirten Aräometer ausgeführten Versuche mögen zur

Beurtheilung des Grades der Genauigkeit dienen, der sich mit Hülfe dieses

Instrumentes erzielen läßt.

Ein Glasstöpsel wurde zerschlagen und ein Stück davon auf den Teller des Aräometers

gelegt. Das Aräometer sank in Folge dessen bis zum Theilstrich 4,70 ein; während es

nur bis zum Theilstrich 2,84 eintauchte, als das Glasstück, statt auf dem Teller,

sich unter Wasser im Körbchen befand.

Dieser Versuch wurde noch sechsmal an verschiedenen Tagen wiederholt und jedesmal

genau dasselbe Resultat erhalten. Der Gewichtsverlust des 4,70 Gramme schweren

Glasstückchens im Nasser betrug demnach 4,70 – 2,84 = 1,86 Grm., mithin

berechnet sich das specifische Gewicht dieses Körpers aus 1,86 : 4,70 = 2,5269.

Zur Controlle wurde mit einer Anzahl kleinerer Stückchen desselben Glasstöpsels das

specifische Gewicht derselben mit Hülfe des Pyknometers bestimmt. Man erhielt bei 3

verschiedenen Versuchen als Resultat für das betreffende spec. Gewicht die Zahlen

2,4873; 2,4926; 2,4690 und aus diesen als Durchschnittszahl 2,4829. Die Differenz

der mit dem combinirten Aräometer und dem Pyknometer erhaltenen Angaben beträgt also

2,5269 – 2,4829 = 0,0440.

Zwölf Bestimmungen des specifischen Gewichtes verschiedener Stücke einer mit

zahlreichen kleinen Luftbläschen durchsetzten Glaskugel gaben mit dem combinirten

Aräometer:

2,4738; 2,3461; 3,0740; 2,4878; 2,3269; 2,4216;

2,2078; 2,2707; 2,3943; 2,5875; 2,7333; 2,6119;

als Durchschnitt das specifische Gewicht = 2,4946.

Vier mit dem Pyknometer ausgeführte Versuche ergaben:

2,5263; 2,3846; 2,4750; 2,3498;

im Durchschnitt also = 2,4339.

Die Differenz der nach den beiden verschiedenen Methoden erhaltenen Mittel beträgt

demnach = 0,0607.

Beiläufig bemerkt, beanspruchte die Ausführung der 12 Bestimmungen mit dem

combinirten Aräometer eine Zeit von 40 Minuten, während volle 6 Stunden erforderlich

waren, um jene 4 Versuche mittelst des Pyknometers zu bewerkstelligen. Während man

also eine Bestimmung mit dem Pyknometer ausführt, ist man im Stande, deren 27 und

bei gehöriger Uebung auch wohl 30 mit dem combinirten Aräometer auszuführen.

– Wo es sich also darum handelt, durch eine ganze Reihe von Versuchen das

richtige Mittel des specifischen Gewichtes irgend einer Substanz zu erfahren, wird

man entschieden dem combinirten Aräometer den Vorzug ertheilen und zwar um so eher,

als die Differenz zwischen seinen Angaben und denen des Pyknometers noch nicht die

Höhe von 0,1 erreicht, man also auch eine für technische Zwecke hinreichende

Genauigkeit beim Operiren mit dem neuen Instrumente erreicht, während die Anwendung

der Gewichte nebst der kostspieligen und difficilen chemischen Waage durch diese

Methode ganz beseitigt wird.

Folgende tabellarische Uebersicht der Resultate einiger vergleichsweise augestellten

Versuche möge diese Voraussetzung noch näher begründen.

Es wurde bestimmt das specifische Gewicht

Textabbildung Bd. 195, S. 243

Von:; Durch je drei Versuche mit

dem combinirten Aräometer; Durchschnittszahl; In Minuten; Durch je einen Versuch

mit dem Pyknometer; Steinkohlen:; Kohks:; Bleiglanz:; Thoneisenstein:;

Kupfer- (Glas-) Erz:; Kalksinter:

Die Versuche waren ganz gleichmäßig vorbereitet, so daß hier nur die Zeit vermerkt

wurde, welche sie selbst in Anspruch nahmen.

Aus der vorstehenden Aufstellung ersehen wir, daß man mit dem combinirten Aräometer

für ein und denselben Körper unter gleichen Bedingungen auch übereinstimmende

Angaben erhält. Wo wir keine übereinstimmenden Resultate erzielen, liegt der Grund

in der ungleichmäßigen Constitution des betreffenden Körpers.

In der That ist es sehr schwierig, ein genaues Mittel für das specifische Gewicht

solcher wenig homogener Körper zu erhalten. Auch Bestimmungen mit dem Pyknometer

liefern in diesem Falle keine übereinstimmenden Resultate. Weil man aber bei dieser

Methode viele kleinere Stückchen gleichzeitig der Wägung unterwirft, während bei dem

combinirten Aräometer in der Regel nur ein größeres Stück gewogen wird, so kommt

eine Bestimmung mit diesem Instrumente dem wahren Mittel schon etwas näher als eine

mit dem letzteren ausgeführte.

Zahlreiche vom Verfasser mit beiden Instrumenten ausgeführte Untersuchungen haben

gelehrt, daß das aus drei Versuchen mit dem combinirten Aräometer gezogene Mittel

für das specifische Gewicht eines Körpers denselben Anspruch auf Genauigkeit machen

darf, wie eine solche mit Hülfe des Pyknometers ausgeführte Bestimmung. Nehmen wir

an, daß drei mit dem Pyknometer ausgeführte Versuche ausreichen, ein richtiges

Mittel für das specifische Gewicht eines Körpers zu liefern, so würden diese im minimo, bei großer Uebung, 4 Stunden Zeit in Anspruch

nehmen, während neun in demselben Werthe stehende Bestimmungen mittelst des

combinirten Aräometers bequem in einer halben Stunde ausgeführt werden können. Also

auch da, wo es sich bei der Bestimmung des specifischen Gewichtes fester Körper um

größere Genauigkeit in den Resultaten handelt, wird man unter Umständen mit Vortheil

die neue Methode zur Anwendung bringen dürfen.

Soll mit Hülfe des combinirten Aräometers das specifische Gewicht eines Körpers

bestimmt werden, welcher leichter als Wasser ist, so braucht man nur das Körbchen

statt an drei, etwa an sechs Platindrähtchen aufzuhängen. Diese bilden dann

gleichsam ein Netz über dem Körbchen, durch welches der in demselben befindliche

Körper beim Eintauchen in Wasser verhindert wird aufzusteigen.

Auch das specifische Gewicht in Wasser löslicher Substanzen läßt sich mit diesem

Instrumente bestimmen, indem man statt des Wassers eine Flüssigkeit wählt, in

welcher sich der betreffende Körper nicht auflöst. Hat man dann auf dem bekannten

Wege den Gewichtsverlust des Körpers in dieser Flüssigkeit ermittelt, so braucht man

diesen nur mit dem specifischen Gewichte der angewendeten Flüssigkeit zu

multpliciren, um den gesuchten Gewichtsverlust des Körpers in Wasser zu

erhalten.

Daß das Instrument auch als Scalenaräometer dienen, zur Bestimmung des specifischen

Gewichtes von Flüssigkeiten benutzt werden kann, liegt auf der Hand, da es ja im

Grunde genommen als ein in ein Gewichtsaräometer umgewandeltes Scalenaräometer

betrachtet werden kann.

Das vom Verfasser zur Ausführung der oben angeführten Versuchsreihen benutzte

Instrument wurde von dem bekannten Glaskünstler Hrn. Dr.

Geisler in Bonn angefertigt, der bei solider Arbeit

diese Instrumente nach Wunsch zu einem sehr mäßigen Preise liefert.

Die Verhältnisse des Aräometers sind so eingerichtet, daß das Volumen des Halses vom

0-Punkt bis zum Rande des Telleraufsatzes 5 Kubikcentimeter und jeder

Kubikcentimeter wieder 50 Unterabtheilungen umfaßt, deren Theilstriche so weit von

einander entfernt sind, daß sich die Hälfte des von ihnen eingeschlossenen Raumes,

also 0,01 Kubikcentimeter, noch recht gut mit unbewaffnetem Auge schätzen läßt.

Um vollkommen unabhängig von den Wirkungen der Capillarität, mit absoluter Schärfe

das Ablesen dieser Theilstriche zu bewerkstelligen, bediente sich der Verfasser bei

seinen Arbeiten mit dem combinirten Aräometer mit Vortheil eines Kunstgriffes, der

hier nicht unerwähnt bleiben darf.

Zum Ablesen wird ein kleines, in eine scharfe Schneide auslaufendes Messinglineal

benutzt, welches bis dicht an den Hals des Aräometers geschoben wird. Das Lineal

wird auf den Rand des Cylinders gelegt, in welchem das Aräometer schwimmt, der aber

in diesem Falle nicht ganz bis zum Rande mit Wasser gefüllt seyn darf. Sobald das

Aräometer in Ruhe gekommen, wird das Lineal sanft bis zum betreffenden Theilstrich

an den Hals geschoben und der die Anfangsstellung anzeigende Theilstrich, z.B. 0,15,

abgelesen. Darauf wird der Körper auf den Teller gelegt und nachdem das Aräometer

seine Gleichgewichtslage angenommen, wie eben beschrieben, der jetzt an der Schneide

befindliche Theilstrich, z.B. 4,82, abgelesen. Dann wiegt der Körper genau 4,82

– 0,15 = 4,67 Gramme. Soll der Körper dann unter Wasser gewogen werden, so

muß man vorher erst wieder die Anfangsstellung ablesen, weil durch Entfernen des am

Halse adhärirenden Wassers das Wasserniveau im Cylinder nach und nach eine Aenderung

erfährt.

Bei dieser Art abzulesen erhält man so befriedigende Resultate, daß der kleine Mehraufwand an

Zeit, den diese Methode beansprucht, dem Vortheil gegenüber, welchen sie bietet,

nicht in Anschlag gebracht werden darf.

Bochum, im December 1869.

Tafeln